ここから本文です。

平成22年度トピックス

上川中部森林管理署と研究協力の覚書締結(平成23年3月23日)

近年、北海道ではカラマツ類の種子の不作が続き、備蓄量が少なくなり増産が求められています。

当場ではカラマツ類種子の安定的な生産に有効な採種園の整備技術を開発するために、雨紛採種園(カラマツ雑種)において着花促進のための研究を実施することになりました。この研究を実施するにあたり、当場とこの採種園を所管している上川中部森林管理署との間で採種園の取扱に関する覚書を締結しました。

|

| 覚書を取り交わす小原署長と田之畑場長 |

苗畑に融雪剤散布

今冬は1月から2月にかけての大雪の影響もあり、積雪が多く苗畑の雪がなかなか融けません。3月中旬になっても積雪は1m程もあります。

春からの苗畑作業に遅れが出ないように融雪剤を散布して雪解けを早める作業をしています。黒い粉状の融雪剤を散布することで、太陽の熱を吸収し雪解けを早めます。(この時期になると堅雪になり、長靴のままでも埋まることなく雪の上を歩くことが出来ます。)

|

|

|

| 苗畑の積雪は1m程もあります。 | 苗畑に融雪剤を散布する様子。 | この時期には堅雪となっています。 |

森林総合研究所サクラ開花ビジュアルマッピング2011

北海道はまだまだ雪の中ですが、各地からサクラの開花を待ちわびる便りが聞かれる季節になりました。

森林総合研究所多摩森林科学園で実施している「森林総合研究所サクラ開花ビジュアルマッピング2011」を当場トップページから接続できるようにしました。

ここには全国各地にある森林総合研究所本所、各支所、及び林木育種センター、各育種場の計14カ所でサクラの固定観察木を決め、定期的(週に2回)にその様子を撮影したものを掲載しています。各地域により、また、品種により異なるサクラの開花の様子をご覧になることが出来ます。

当場のサクラ固定観察木の様子(3月9日)です。雪が深く、スノーシューをはいて撮影に向かいました。

|

|

|

| オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ) | チシマザクラ | 根開き |

|

今年の開花は、例年並みと予想されています。 |

枝の上に雪が乗っていました。 |

まだ積雪は深いのですが、木の周りには根開きが出来ています。 |

冬の林木遺伝資源収集を行いました

天然林からつぎ木用の穂の収集を行いました。

優良な林木遺伝資源を保存するために、自然に生育している樹の中から、成長と形質が良いものを選んで採穂(小枝を採取)します。

種子から発芽した苗木は親木の遺伝子を半分しか受け継ぎませんが、つぎ木で増殖することにより、親木の遺伝子をそのまま受け継いだ苗木ができます。

春になり暖かくなると、樹木が活性化し樹液の流れが活発になり、つぎ木がうまくいかないため採穂は樹木の芽が休眠している厳冬期に行います。

今年はエゾマツ、ミズナラ、ウダイカンバ、ダケカンバ、ハリギリ、ハンノキを道内各地で収集しました。

|

|

|

|

| 採穂の様子(千歳市内国有林) | 採穂の様子(陸別町内国有林) | 採穂したエゾマツの穂 |

|

測竿鎌を利用し、高い位置に伸びた状態の良い枝を切り落とします。 |

測竿鎌は12mまで伸びますが、成長の良い樹を選ぶので先の鎌を枝にかけるのが大変です。 |

樹の個体ごとに管理するので、樹の個体ごとに管理するので、他の枝と混ざらないように名前を付けて紐で縛り持ち帰ります。 持ち帰った穂は冷蔵庫で保管して4月中頃から順次つぎ木を行います。 |

林木遺伝子110番受託の「

林木育種センターで実施している林木遺伝子銀行110番のサービスに増殖要請のあった、中標津町立広陵中学校の「三支の松[イチイ]」の採穂を行いました。

このイチイは、昭和59年頃に広陵中学校正門前に移植された三本の内の一本で、樹齢は300年程度です。大半が腐朽しているこの樹から後継樹を育て、子どもたちには若々しく緑の茂った木で毎日を迎えさせたい、との中学校の先生の思いから、受託することとなりました。

|

|

|

| 樹高10m、直径50cmほど ごく一部の枝しか生きていないほど弱っています。 |

葉を付けた枝も勢いがなく弱々しいです。 | 少ない枝からなるべく良い穂先を 選んで持ち帰りました。 |

持ち帰った穂は、冬期は冷蔵庫で保管し、雪が溶けて少し暖かくなる5月の連休明け頃に別のイチイの台木につぎ木を行います。

林木遺伝子110番受託の「

林木育種センターで実施している林木遺伝子銀行110番のサービスに増殖要請のあった、えりも町庶野さくら公園の「夫婦桜[エゾヤマザクラ]」の採穂を行いました。

樹齢300年を超えるこの「夫婦桜」は当初、2本が寄り添うように立っていたので(サクラは雌雄同株です)夫婦と呼ばれるようになったそうですが(諸説あります)、十数年前に片方の桜が枯れてしまって、現在の一本の形になったそうです。この「夫婦桜」を愛する地元の保存会の方々の思いから、今回受託に至りました。

なお、つぎ木用の採穂の多くは樹木の休眠期である冬季に行います。

|

|

|

| H22.9月下旬撮影 | H23.1月採穂時 | つぎ木に使うために持ち帰る穂先 樹勢が弱いためなかなか使える穂が少ないです。 |

持ち帰った穂は、冬期は冷蔵庫で保管し、雪が溶けて少し暖かくなる5月の連休明け頃にヤマザクラの台木につぎ木を行います。

秋の林木遺伝資源収集を行いました

北海道では、8月中旬から10月中旬に種子の採取を行います。

これは、貴重な林木遺伝資源の絶滅を防ぐとともに、多様な林木育種のニーズに対応した新品種の開発を進めるために、希少な樹種、利用価値の高い樹種を対象に採取しています。

今秋、北海道育種場で行った種子採取について、簡単に紹介します。

|

|

|

| 球果・果実・種子を採取するのに測竿鎌(左)と高枝切り鋏(右)を使います。 | 測竿鎌での採取の様子 測竿が撓るので、狙った枝に鎌をかけるのがとても難しいです。 |

高枝切り鋏での採取の様子 |

|

|

|

| カツラの種子鞘(赤丸) | クロミサンザシの果実 | クロミサンザシの種子の精選 |

| 大きさは15~20mm、この中に小さな種子が15~20個入っています。 | 絶滅危惧種に指定されている樹種です。果実の大きさは小指の先程度です。 | ブドウのように、種子の周りに果肉が付いているので、水でふやかし果肉を取り除きやすくして精選します。 |

|

|

|

| イタヤカエデの種子 | ホオノキの果実 | ホオノキの種子 |

| 大きさは15~20mm、この中に小さな種子が15~20個入っています。 | 長さ20cm程の果実の中に小指の先ほどの種子が100粒ほど入っています。 | ホオノキの球果を乾燥させると、球果が開き中から種子が出てきます。 |

|

|

|

| トドマツの球果(乾燥後) | エゾマツの球果(採取直後) | エゾマツの球果と種子(乾燥後) |

| 結実時は球果状ですが、乾燥させると傘がバラけます。7cm程の球果にコメ粒ほどの大きさの種子が100粒ほど入っています。 | 球果の大きさは7cm程度、乾燥させると傘が開き中から種子が出てきます。 | 傘が開き種子が出てきた状態。種子は米粒より少し小さいくらいで、一つの球果に100粒ほどの球果が入っています。 |

月形町と研究協力の覚書締結(平成23年1月13日)

化石燃料の代替エネルギーとして木質バイオマスに含まれる炭素の利用が注目されています。なかでも北海道では、初期成長が早く増殖が容易なヤナギ類が注目されています。

当場は、初期成長に優れた個体を選抜し、木質バイオマス生産に適したヤナギ品種を開発することを目的に、月形町と試験地を設定するための研究協力の覚書を締結しました。

|

|

| 月形町役場で研究協力の覚書を取り交わす(左:櫻庭月形町長、右:田之畑場長) | |

中国から研修生が来場(平成22年12月14日)

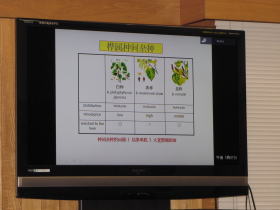

「中国吉林省造林管理訪日研修団」の研修員の一行18人が来場しました。

まず、場長から歓迎の挨拶があり、続いて育種研究室長から当場が行っているカラマツ材質育種、第二世代育種、交雑育種などについての説明を行いました。

なお、今回使用した配付資料は、中国語により作成したものです。

|

|

|

| 場長から歓迎の挨拶 | 育種研究室長から育種の説明 | 中国語により作成したパワーポイント |

育種樹木育成管理の終了

11月30日をもって平成22年度の圃場の管理等の委託業務が完了しました。

今年は、例年にない天候不順(長雨や猛暑)が続いたため苗木の生育などへの影響が懸念されましたが、被害や災害も無く無事終了することが出来ました。

苗畑や林地はもうすぐ雪に覆われ、来年の雪解けまで静かな眠りに入ります。

|

|

|

| 植え付け (4月下旬) |

つぎ木 (5月中旬) |

下刈り作業 (6月下旬) |

|

|

|

| 病虫害防除の消毒 (8月上旬) |

ミズナラの秋まき付け (9月下旬) |

苗畑の雪害防除のための越冬準備 (11月中旬) |

検定林調査終了

今年度の次代検定林調査は、トドマツ遺伝試験林30年次を中心に全道9箇所の調査を実行しました。

調査にあたっては、北海道森林管理局をはじめ、該当森林管理署のご協力をいただき、事故ゼロで調査を遂行することができました。

今回の調査で得られた情報は、順次データベースへ登録し、新品種開発に活用します。

|

|

|

| 北北9号検定林(トドマツ30年次) | 北適応見6号検定林(アカエゾマツ30年次) | 北北24号育種集団林(アカエゾマツ2年次) |

採種園整備推進会議(平成22年10月29日)

カラマツ等不足する種子の安定的な確保に関する検討会が北海道庁内の会議室で行われ、北海道森林管理局をはじめとする各関係機関が集まりました。

この会議では、採種園の整備、普通母樹林の指定、着花促進技術の開発、種子の長期貯蔵方法等が話し合われました。

|

|

|

|

各機関からの出席者 |

育種場から採種園の整備について説明 |

中学生の総合学習(平成22年10月26日)

江別市立江別第二中学校の二年生2人が総合学習で当場を訪れました。この総合学習は「自分の生きている地域」をテーマとして、地域社会の仕組みについて学習することを目的に行われています。生徒たちは、自分たちの興味のあるテーマを深く理解するために、班に分かれ企業などの現場を訪れて学習しています。

当日は初雪が降り寒い日でしたが、園内の樹木を職員の説明を受けながら見て回りました。また、「遺伝子組換え」による環境に対する影響や、「新品種開発の方法」等の疑問について熱心に質問したりメモを取っていました。生徒たちは事前に林木育種についてホームページなどで学習していたとのことです。このことを機会に林木・育種についての興味をさらに深めてほしいと思います。

|

|

|

| 遺伝資源保存園で樹木の観察 | 事務所内での説明 | |

JICA集団研修を実施(平成22年10月5日)

10月5日に(独)国際協力機構(JICA)帯広国際センターが実施する平成22年度(集団研修)「地域住民の参加による多様な森林保全コース」が当場で実施されました。

この研修には、アルメニアほか8カ国11名の研修員が参加しました。まず、午前中は育種課長から「育種技術と森林の遺伝資源」についての講義があり、午後からは試験園等の視察を行いました。

|

|

|

| 育種課長による講義 | 庁舎前で記念撮影 | 試験園視察(アカエソ゛マツ交雑遺伝試験園) |

酪農学園大学学生の「地域実習」(平成22年9月13日~17日)

酪農学園大学環境システム学部地域環境学科の2年生2名が「地域実習」の一環として当場を訪れ、育種事業を体験しました。

この地域実習は、「地域社会の環境保全システムを具体的に把握する」ことなどを目的に毎年行われているものです。

実習生たちは職員の指導により「カラマツさし木苗の発根調査」、「材質調査の資料測定及びデータ入力」、また、千歳市へ出かけて「試験地の生育調査」や「種子採種」などの作業を体験しました。

5日間の実習を終えて「育種場の専門的な仕事の一端に触れることが出来て良かった」と感想を述べていました。

|

|

|

| 9月13日育種事業の概要説明 | 9月13日カラマツさし木苗の発根調査 | 9月14日材質調査(資料測定及びデータ入力) |

|

|

|

| 9月15日試験地の生育調査(千歳市) | 9月16日種子採取(千歳市) | 9月17日場内試験地の生育調査 |

高所作業車による球果採取(平成22年9月7~8日)

北海道育種場では、高所作業車を使用してトドマツの球果の採取を行いました。

トドマツの球果は頂上部付近の輪生枝に着生することが多いため、地上からでは着果状況が確認しにくく、枝切鋏を用いると枝の損傷が多くなり採種木のその後の生育に影響を与える可能性があります。高所作業車を用いることにより枝から球果を直接採取することで枝の損傷を最小限に押さえることが出来、かつ、効率的に採取できます。

今回は34系統116kg(生球果)の球果を収集し、乾燥させ種子を取り出し精選して冷凍庫で保管します。種子は遺伝資源の保存及び、来年度以降のつぎ木用台木を育苗するのに使われます。

|

|

|

| トドマツ球果 | 高所作業車 | 球果採取 |

北海道林木育種現地研究会(平成22年9月2~3日)

今年は、道南地方で開催され、函館市桔梗町、同市日和山町、同市新八幡町、北斗市文月、共和町発足の5箇所を視察しました。国、道、大学、民間の林業関係者41名の参加がありました。

初日、林業試験場道南支場で開会式を行い、ヒバ採種園、ブナ保護林、ヒバさし木造林(五ノ井林業)の順に現地を訪れ猛暑にも関わらず、熱い意見交換が行われました。

2日目は、ヒバ苗畑(高田苗畑)とトドマツ採種園を訪れ、何れも時折強い雨にみまわれましたが、前日の疲れも見せず専門的な質疑の応答がおこなわれ、盛会のうちに閉幕しました。

|

|

|

| 開会式(道総研林業試験場道南支場) 函館市桔梗町 |

ヒバ採種園(道総研林業試験場道南支場) 函館市桔梗町 |

ブナ保護林(渡島総合振興局東部森林室) 函館市恵山町 |

|

|

|

| ヒバさし木造林(五ノ井林業) 函館市新八幡町(旧椴法華村) |

ヒバ種子保存法説明(高田苗畑) 北斗市文月(旧上磯町) |

トドマツ採種園 共和町発足 |

鷹栖町森林組合が北海道育種場を視察(平成22年8月23日)

鷹栖町森林組合の一行35名が組合員指導事業の一環として北海道育種場の視察に訪れました。

まず、連絡調整課長から育種場の概要と、育種研究室長から事業・研究の概要を説明しました。来場した時間はあいにくの雨で、苗畑や試験地などを視察することは出来ませんでしたが、ロビーの展示物やパネルを興味深そうに見ながら育種研究室長に色々な質問がありました。

|

|

|

| 鷹栖森林組合一行 | 事業・研究の概要紹介 | ロビーで展示物の見学や質問 |

フィンランドへの共同研究打ち合わせ及び育種事情調査(平成22年7月31日~8月8日)

北欧フィンランドで共同研究のための人工交配用花粉の交換と、打合せ及び育種事情調査を行いました。

来年度の人工交配用花粉として日本からアカエゾマツ花粉を運び、フィンランドからヨーロッパトウヒ花粉の提供を受けました。また、今後の共同研究の進め方等について打合せを行い、来年度は是非北海道で林木育種に関する共同セミナーを行いたいとの話になりました。さらにフィンランド森林研究所(METLA)、民間の採種園、民間苗畑等を視察しました。

|

|

|

| 人工交配用の花粉の交換 | ヨーロッパシラカンバの施設内採種園 | 採種情報(採種園名等)が表示されているヨーロッパアカマツ種子(UPM社) |

林木育種推進北海道地区協議会(平成22年7月23日)

北海道庁赤レンガ庁舎において林木育種推進北海道地区協議会を開催しました。

この中で、育種事業の平成21年度の実施結果と平成22年度の計画を報告すると共に、平成22年度に育種場が取り組んでいる事業・研究の概要について説明しました。また、北海道立総合研究機構林業試験場から研究の概要が説明されました。

|

|

|

| 林野庁挨拶 | 林木育種センター所長挨拶 | 北海道育種場長挨拶 |

春の林木遺伝資源収集を行いました

北海道では4月下旬から6月下旬にかけて、花粉(雄花)と穂木(さし木)の収集を行います。

北海道育種場で今年行った花粉と穂木の収集について、簡単に紹介します。

| 5月上旬~中旬育種場内でシラカンバの雄花を収集しました。 | ||

|

|

|

| 花粉が飛ぶ直前の状態です。 これぐらいが適期です。 |

少し早い雄花。 | 少し早い時は、枝ごと水差しし、花粉が飛ばないように袋をかけ、花が熟成し、開く直前まで様子を見ます。 |

| 5月下旬~6月上旬育種場内でアカエゾマツの雄花を収集しました。 | ||

|

|

|

| アカエゾマツの雄花、花粉採取の適期です。 | 少し早い雄花。 | シラカンバと同じく、採取時期が早い時は水差しをします。 |

| 雄花摘み~袋詰め~乾燥~精選~ビン詰めをします。 | ||

|

|

|

| 雄花が熟成し、開く直前にグラシン紙で作った袋に摘んだ雄花を詰めて、室内で乾燥させます。 | 乾燥し、雄花から出た花粉がたまった 状態です。 |

左の袋に入った花粉からごみなどを取り除き、除湿剤とともにビンに詰めます。 花粉は冷凍保存します。 |

| 他に、カラマツ、ヨーロッパトウヒの花粉も採取しました。 | ||

| 6月中旬日高地域でアオダモ・カツラの穂木を収集しました。 | ||

|

|

|

| 日高町でのアオダモ採取 | 三石町でのカツラ採取 | 採った枝を持ち帰り、調整して育苗箱に詰めた土に挿しました。 発根まで温室でミスト給水をして管理をします。 |

| 6月下旬檜山地域でヒバ(ヒノキアスナロ)の穂木を収集しました。 | ||

|

|

|

| 江差町でのヒバ採取 | 持ち帰った穂を台木に接ぎました。 この後、袋をかぶせて管理します。 |

今年は林地内で露地挿しにも挑戦しました。 当場では初めての試みです。 |

| 他に、ケショウヤナギを採取し、さし木を行いました。 | ||

| なお、育種場外で収集を行う際は、土地管理者の許可を得て行っています。 | ||

一般公開を開催(平成22年6月19日)

森林総合研究所北海道支所との共催で一般公開を開催し、「椎茸の駒打ち体験」や、「さし木体験」、「研究紹介」、「樹木園エコツアー」などをの催し物を行いました。

当場が担当した「さし木体験」では、職員の指導でアオダモとカツラのさし木作りを実際に体験していただきました。また、育種の研究成果をパネルにより紹介しました。

|

|

|

| 椎茸の駒打ち体験 | さし木体験 | 研究紹介 |

前田一歩園財団との共同試験地を設定(平成22年6月10日)

昨年より北海道育種場では財団法人前田一歩園財団と共同で阿寒地方におけるエゾマツ品種育成に取り組み、6月10日に試験地を造成しました。

今後は、この試験地でエゾマツの成長や気象害などの調査を継続的に行い、阿寒地方に適したエゾマツ品種の育成を進めていく予定です。

|

|

|

専門学校生が林業体験実習(平成22年6月10日)

札幌工科専門学校1,2年生が同校の例年の課外授業の一環としての林業体験実習で当場を訪れました。

今回の実習内容はつぎ木増殖で、遺伝資源管理課長よりスライドによるつぎ木のポイントの説明を受けた後、実際に苗畑でカラマツのつぎ木実習を行いました。

また、午後からは当場の研究・事業成果の紹介で、試験園や保存園を見ながら、育種課長の説明を受けました。

実習生たちはいずれの授業もメモをとるなど熱心に取り組み、将来こうした技術の習得をして仕事に生かしていきたいとの抱負を述べていました。

|

|

|

カラマツ類種子を安定的に生産するために必要な採種園の整備技術を開発することを目的に、北海道森林管理局、上川中部森林管理署、道総研林業試験場の協力のもと、旭川市内の雨紛採種園において、着花促進試験(環状剥皮処理およびジベレリン処理)を実施しました(5月31日~6月2日)。

|

|

|

| 環状剥皮処理 (チェンソーで切れ目を入れる) |

環状剥皮処理 (ナタで皮を剥ぐ) |

ジベレリン処理 |

遺伝子銀行110番のクローン苗木3件が里帰り

「遺伝子銀行110番」で依頼を受けて増殖していたクローン苗木が5月17日から20日にかけて相次いで所有者の元に里帰りしました。

新ひだか町

静内町立高静小学校のケヤキの後継樹が里帰りしました。(5月17日)

このケヤキは平成18年に倒壊した樹齢100年を超える大きなケヤキから枝を採り、さし木で大事に育ててきた苗木です。

児童たちの手によって校庭に植えられたこの苗木が、元気に大きく育ち、児童や町民の皆さんに親しまれていくことを願います。

|

|

|

様似町「観音山の御神木」(カシワ)

様似町の観音山にある御神木であるカシワの苗木が里帰りしました。(5月17日)

この苗木が親木である御神木のように、大きく立派に育つことを願います。

|

|

せたな町「巣籠の松」(イチイ)

せたな町の巣篭りの松であるイチイの苗木が里帰りしました。(5月20日)

この苗木は地域のシンボルである大きなイチイの木が老齢で枯れそうなことから、「後継樹を残したい」との地元の方の声により、平成18年に親木から枝を採り、つぎ木をし、大切に育ててきました。

この苗木が親木のように大きく育ち、地元の方々に長く愛されることを願います。

|

|

|

乙部町「乙女桜」の植樹(平成22年4月23日)

乙部町での後継樹増殖は縁桂につづいて2回目です。

このエゾヤマザクラはほかのエゾヤマザクラより花の色がとても濃いのが特色(特徴)です。

道育種場では、依頼された年の冬に枝を採取し、翌年の春、つぎ木により増殖させ大事に育苗してきました、このつぎ木により遺伝的には親樹と同じ遺伝子を受け継ぐことになります。

その苗木が3年の月日を経てようやく当町へ里帰りをすることになりました。今回の里帰りを期にこの桜を乙部町にかけて「乙女桜」と命名致しました。

この「乙女桜」の苗樹が健全に成長し親木と同様に濃い色の花を咲かせ町民に親しまれることを願っています。

なお、この苗木は当町職員が4月19日(月曜日)道育種場へ引き取りに行くことになっており、その後役場管理職の会会員によって植樹される予定です。

|

|

|

| ※本文、写真は乙部町から提供いただきました。 | ||

乙部町の「乙女桜」が里帰り(平成22年4月19日)

濃い色の花を咲かせるエゾヤマザクラ「乙女桜」(乙部町命名)がこの度、乙部町へ里帰りしました。乙部町に帰ったこの苗木が健全に生長し、町民に末永く親しまれることを願います。

|

|

|

花付きが良く色も濃い 「乙女桜」の原木 |

「乙女桜」の里帰り |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.