【概要】 |

||||||

|

||||||

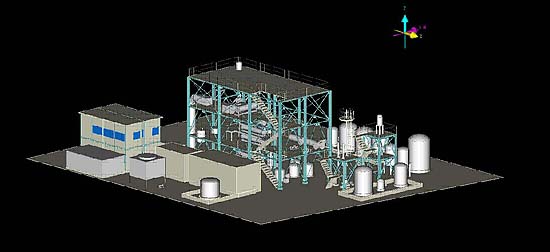

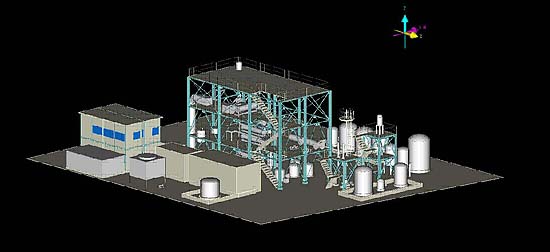

図1 バイオエタノール製造プラントの完成予想図 |

||||||

図2 木質バイオマスの同時糖化発酵実験装置 |

||||||

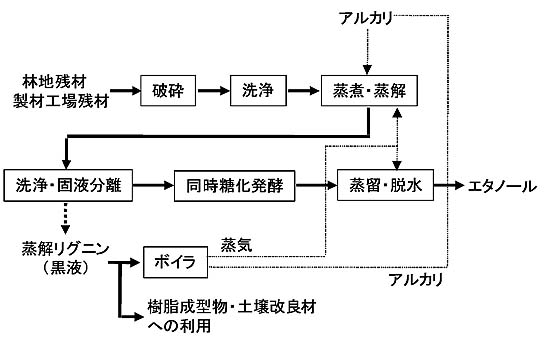

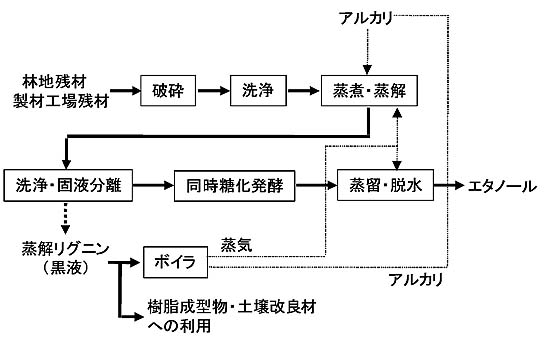

図3 バイオエタノール製造システムのブロックフローシート |

||||||

平成20年 8月29日

アルカリ蒸解・酵素法による木質バイオエタノール

製造システムの実証を開始します

独立行政法人 森林総合研究所

(独)森林総合研究所は、林野庁による平成20年度森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業において、「木質バイオエタノール製造システム構築の実証事業」を行います。(独)森林総合研究所が事業実施主体となり、東京大学、早稲田大学、秋田県立大学と共同で行い、秋田県および北秋田市の協力を得て同市内に実証プラントを設置します。

なお、基本となる技術は、農林水産省の委託プロジェクト研究「地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高度対策技術の開発(18年度)」及び「地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発(19~23年度)」において開発した、木材からのバイオエタノール製造法である、アルカリ蒸解と同時糖化発酵を組み合わせた「アルカリ蒸解・酵素法」です。

| 代表者 : | 独立行政法人 森林総合研究所 理事長 鈴木 和夫 |

| 研究推進責任者: | 森林総合研究所 研究コーディネータ 山本 幸一 |

| 研究担当者 : |

バイオマス化学研究領域 真柄 謙吾、大原 誠資 |

| 広報担当者 : | 森林総合研究所 企画部研究情報科長 中牟田 潔 Tel:029-829-8130 029-829-8134 Fax:029-873-0844 |

【概要】 |

||||||

|

||||||

図1 バイオエタノール製造プラントの完成予想図 |

||||||

図2 木質バイオマスの同時糖化発酵実験装置 |

||||||

図3 バイオエタノール製造システムのブロックフローシート |

||||||