プレスリリース |

平成21年 8月31日

ポイント |

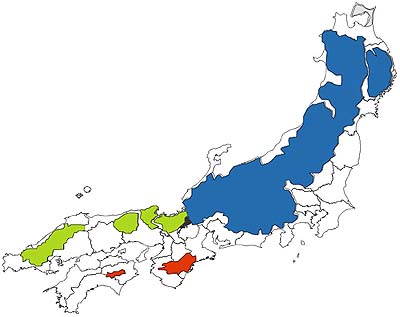

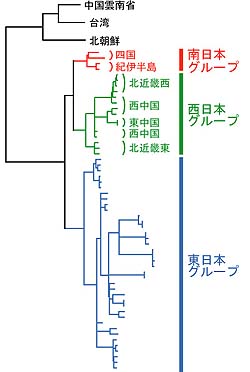

森林総合研究所では、本州全域および四国のツキノワグマの個体群から標本を集めツキノワグマの遺伝的な特徴を解析しました。その結果、日本には大きく3つの系統(遺伝的なグループ)が存在することを突き止めました(東日本、西日本、南日本グループ:図1・2)。東日本グループと西日本グループを分ける境界は琵琶湖であり、本州紀伊半島と四国で南日本グループを形成していました。

南日本グループと西日本グループの個体群では近年の孤立・小集団化により遺伝的多様性1)が低下していました。また、東日本グループの中でも、東北地方では遺伝的多様性が低く、その原因は氷期に小さな個体群に分断されたことにより遺伝的多様性が低下したためと考えられました。

さらに、日本のグループはアジア大陸のグループと系統的に大きく異なっており、今から30〜50万年前に大陸から渡ってきた後、3つの遺伝グループに分岐したと推定されました。

予算:日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究B、no. 20380098)

「遺伝情報に基づいたツキノワグマ保護管理ユニットの策定」

および環境省公害防止等試験研究費による

「ツキノワグマの出没メカニズムの解明と出没予測システムの開発」

プロジェクト研究(森林総合研究所受託)

| 独立行政法人 森林総合研究所 理事長 鈴木 和夫 | |

| 研究推進責任者: | 森林総合研究所 研究コーディネータ 藤田 和幸 |

| 研究担当者: | 森林総合研究所 東北支所 生物多様性研究グループ 大西 尚樹 |

| 広報担当者 : | 森林総合研究所 東北支所 連絡調整室長 佐々木 清和 Tel:019-641-2150(代) Fax:019-641-6747 森林総合研究所 企画部 研究情報科長 荒木 誠 |

ツキノワグマ(Ursus thibetanus)は、本州および四国に分布している森林性の大型哺乳類です。東日本では連続的に分布しているものの、西日本ではいくつかの地域に孤立して分布しています。そのため、西日本の孤立個体群は環境省レッドデータブックにおいて絶滅のおそれのある地域個体群に指定されています。

ツキノワグマを保全するには、全国レベルで遺伝的な特徴を解明し、その生息域の分布状態を明らかにすることが必要です。

本州各地および四国で捕獲されたクマの筋肉、血液、体毛、また拾われた糞からDNA(遺伝子)を取り出しミトコンドリアDNA2)のD-loop領域という部位の塩基配列を解析しました。

その結果、まず日本には大きく3つの系統(遺伝グループ)が存在することがわかりました。1つめは東北地方〜琵琶湖(東日本グループ)、2つめは琵琶湖〜西中国(西日本グループ)に分布し、琵琶湖を境に東西に2分されていました。そして、紀伊半島と四国には3つめのグループ(南日本グループ)が分布していました。さらに、これらをアジア大陸のツキノワグマと比べると、日本の3つのグループとは大きく異なっていました。日本のツキノワグマは今から30〜50万年前に大陸から渡ってきた後、日本国内で3つの遺伝グループに分岐したと推測されました(図1、図2)。

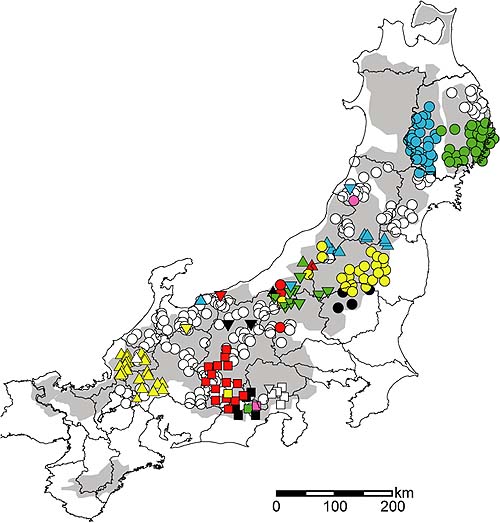

東日本グループでは38種類の遺伝タイプ3)が観察されましたが、そのうち2タイプ(図3の白丸)は非常に広く分布するものの、残る36タイプの分布域は局所的でした。さらに、北東北地方では、遺伝的多様性が南東北・関東・東海地方に比べ低いことがわかりました。その原因は、東北地方では氷期中に広葉樹林の分布域が狭くなったことにより、そこに生息するツキノワグマも地域的に孤立・小集団化して、その結果、遺伝的多様性が低下したと考えられました。その影響が現在でも残っていると推測できます。

南日本グループと西日本グループの個体群は現在、孤立して分布していますが、観察された各遺伝タイプは孤立個体群に特異的であることから、渡来し個体群を確立した後、長期間定着して進化してきたと考えられます。西日本では氷期から現代まで広葉樹林が分布しており、ツキノワグマにとっては好適な環境であったため、個体群は大きく維持され遺伝的多様性は高かったと思われます。しかし、この地域の個体群では、遺伝的多様性が低いことがわかりました。これは、近年森林の開発や、広葉樹林が針葉樹を中心とした人工林に置き換わったことにより、ツキノワグマの個体群は小さく孤立化したためと考えられます。

つまり、ツキノワグマの遺伝的特徴は、東日本では数十万年スケールの気候変動の影響を受けているのに対し、西日本では気候変動の影響よりも近年の人為的な環境変化の影響を強く受けていることが明らかになりました。

西日本ではツキノワグマの個体群は分断され孤立していますが、遺伝タイプは地域的に特徴があることがわかりました。また、孤立化によって遺伝的多様性が低下していることも突き止めました。遺伝的多様性を維持するためには、個体数の減少を防ぐとともに、個体群間の交流を回復させる措置が必要です。

東日本では個体群が連続しているため、地域的な区分が難しい状況にありますが、本研究によって地域的な遺伝的背景が明らかになり、遺伝タイプに基づいた保護管理の区分設定を行える可能性がでてきました。

用語解説

| 1)遺伝的多様性 | |

個体群内の遺伝タイプの多さを表す指標です。遺伝的多様性が高いと、あらゆる環境の変化や病気などに対応できる遺伝子が個体群内に多く保持されている可能性が高いことになります。逆に、遺伝的多様性が低ければ、絶滅の危険性が高くなります。そのため、遺伝的多様性は個体群の健全性を表す指標として用いられています。一般に、個体数が少なくなったり、他の個体群から孤立したりしてしまうと遺伝的多様性は減少すると言われており、個体群が孤立・減少化している本州西部のツキノワグマの個体群において、今回確認されました。 |

|

| 2)ミトコンドリアDNA | |

一般に言われるDNA(核DNA)とは異なり、母から子に受け継がれる特徴があります。そのため、ミトコンドリアDNAの空間的な分布は、メスの移動を反映したものになっています。哺乳類の多くはオスは生まれたところから遠くに移動するのに対して、メスは生まれたところ周辺に留まる性質があります。 |

|

| 3)遺伝タイプ | |

DNAはアデニン、グアニン、シトシン、チミンと呼ばれる4種類の塩基の並び方によって、遺伝情報を維持しています。本研究ではミトコンドリアDNAのD-loop領域と呼ばれる箇所の約700塩基の配列を決定しました。解析に用いた697個体分の標本のうち、約650塩基は同じ配列ですが、48箇所で塩基の配列が異っていました。このように塩基が1つでも異なる配列は、異なる遺伝タイプとして記録します。 |

|

| タイトル: | The influence of climatic oscillations during the Quaternary Era on the geneticstructure of Asian black bears in Japan.(第四紀の気候変動が日本のツキノワグマの遺伝構造に与えた影響) |

| 掲載誌: | Heredity.(遺伝学) |

| 巻号(年): | 第102巻6号(2009年) 579〜589ページ |

| 著 者: | 大西尚樹、鵜野レイナ(慶應義塾大学・先端生命科学研究所)、石橋靖幸(森林総合研究所 北海道支所)、玉手英利(山形大学)、大井徹(森林総合研究所 野生動物研究領域) |

| U R L: | http://www.nature.com/hdy/journal/vaop/ncurrent/abs/hdy200928a.html |