雪と気象の観測

十日町試験地では,1917年3月に林業試験場十日町森林測候所として開設されて以来,治山治水や雪氷災害防止の基礎資料とするため,また地球科学の研究に資するため,雪と気象の観測が継続されてきました.観測結果は「研究資料」として森林総合研究所研究報告に掲載しています.ここでは露場における近年の観測の様子を紹介します.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

右: ライシメーターからの積雪底面流出量を地下の転倒ますで測定 (500 cm3 で 1 カウント) | |

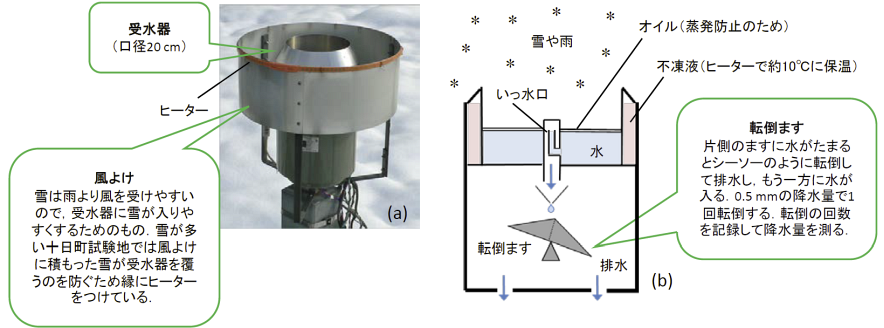

冬季降水量の測定

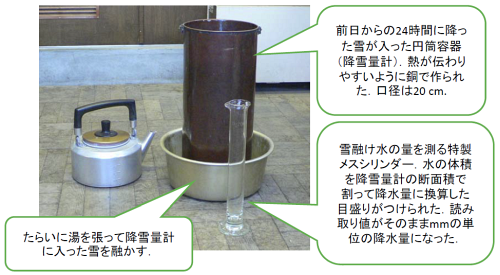

降ってきた雨や雪の量を降水量といいます. 雨は液体なのでそのまま量を測れます. 雪は融かして水にして量を測ります. 図8 は雪の量を測るために工夫された溢水(いつすい)式降水量計です. 雨や雪を受ける器(受水器)には中央の穴(溢水口)の高さまで水が満たされていて,雨や雪が降って水かさが増えると増えた分だけあふれて下へ流れます. その水の量を転倒ますで測るしくみになっています. 受水器は保温されているので水は凍りませんし,雪をすばやく融かすことができます. このように今では雪が降る冬でも自動的に短い時間間隔で降水量を測れますが,十日町試験地では1980年代までは,職員が毎朝やかんで沸かした湯で雪を融かし,その水をメスシリンダーに移して量を測っていました(図9).

1991年3月撮影