雪崩の到達範囲に関する高橋の法則

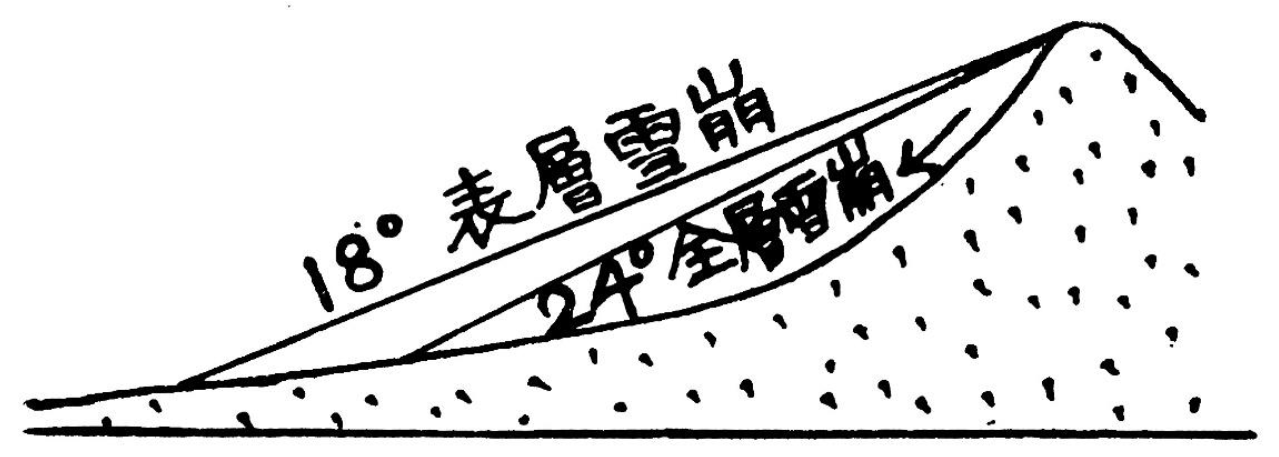

高橋喜平氏は,雪崩の調査結果に基づいて,雪崩が到達した末端から発生地点を見上げた仰角(見通し角)が,全層雪崩では24°以上,表層雪崩では18°以上であることを見出しました.

雪崩の到達範囲と見通し角

全層雪崩と表層雪崩とでは雪崩の滑走距離が異なるので,それを知る目安として,デブリの末端から雪崩発生地の上端までの仰角を調べてみた。 その結果,図に示すごとく,表層雪崩では18°,全層雪崩では24°を安全界とみてよいようである. この数値は理論的なコンキョは何もないが,過去の多数の実例から,その最低値をとり,更にこれに約1割の安全率を加味したものである.

高橋喜平(1960):「雪氷」より

全層雪崩の24度則

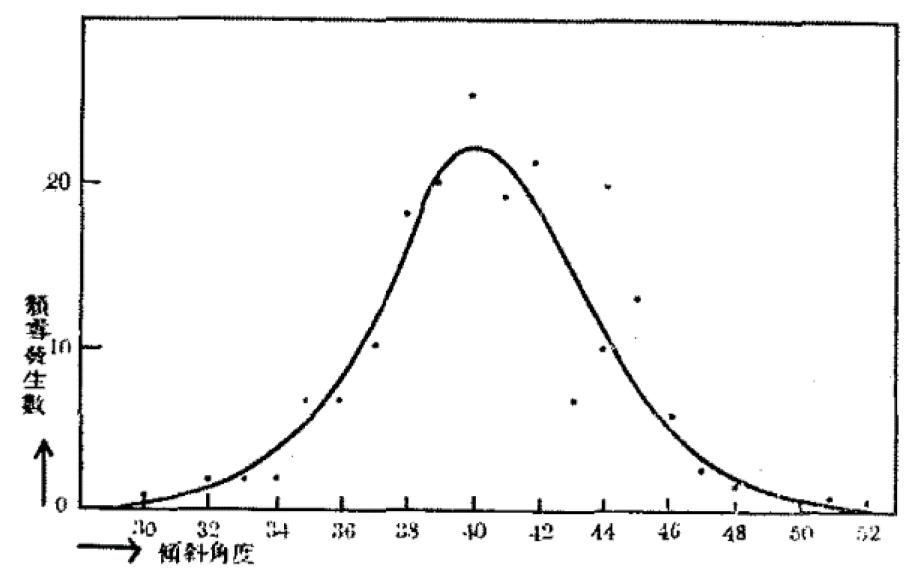

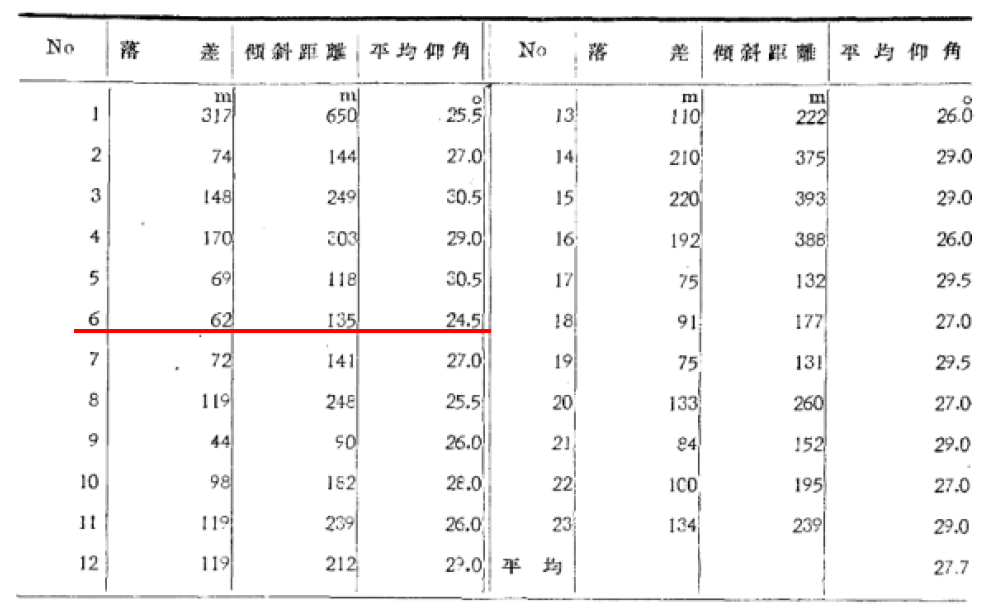

青森営林局川尻営林署(当時)に勤務していた高橋喜平氏と植田守氏らは,雪崩発生箇所の地形的特徴を明らかにするために,1936年2月~4月に岩手県和賀郡湯田村大石(現西和賀町)を中心とする標高200m~842mの範囲の地域を対象として,全層雪崩の現地調査を実施しました. 目視にて確認された流下距離100m以上の全層雪崩417か所のうち,代表的な32か所について,発生区の地形や雪崩の標高差,流下距離,見通し角について調べました. その結果,全層雪崩は傾斜38° ~ 42° の範囲の斜面で最も多く発生しており,雪崩が流下した末端の地点から雪崩の発生地点を見上げた時の見通し角の最低値は 24.5° であることを示しました (高橋・植田,1937).

図1 全層雪崩の発生区の斜度と発生数の関係 (高橋・植田,1937) |

(高橋・植田,1937) |

表層雪崩の18度則

1959年10月28日に東京で「雪崩に関するシンポジウム講演」と題する雪氷学会としては初めてのシンポジウムが開催されました. この中で,林業試験場山形分場室長(当時)の高橋喜平氏は,表層雪崩が到達しない安全な地区は見通し角が18° 以下であることを報告しました. この18° という値は,これまでの表層雪崩の調査結果による見通し角の最低値に,安全率として約1割を加えることで導出されました. その後,1963(昭和38)年の1月~2月にかけて発生した38豪雪と呼ばれる記録的な大雪により,多数の雪崩災害が発生しました. 当時の林業試験場風雪研究室と十日町試験地は,森林による雪崩発生防止手法を確立するために,新潟県中越地方および福井県大野市,足羽郡美山村(現美山町)において発生した雪崩の状況や被害を調査しました. 19か所の表層雪崩を調査した結果,見通し角が最も小さかった雪崩は新潟県入広瀬村大白川桂沢で発生したもので,見通し角は18° でした. この結果は,シンポジウムでの高橋による報告を裏付けるものでした (林業試験場風雪研究室・十日町試験地,1963).