屋根雪による惨事

映画館の屋根崩落事故と深雪 (みゆき) 観音堂

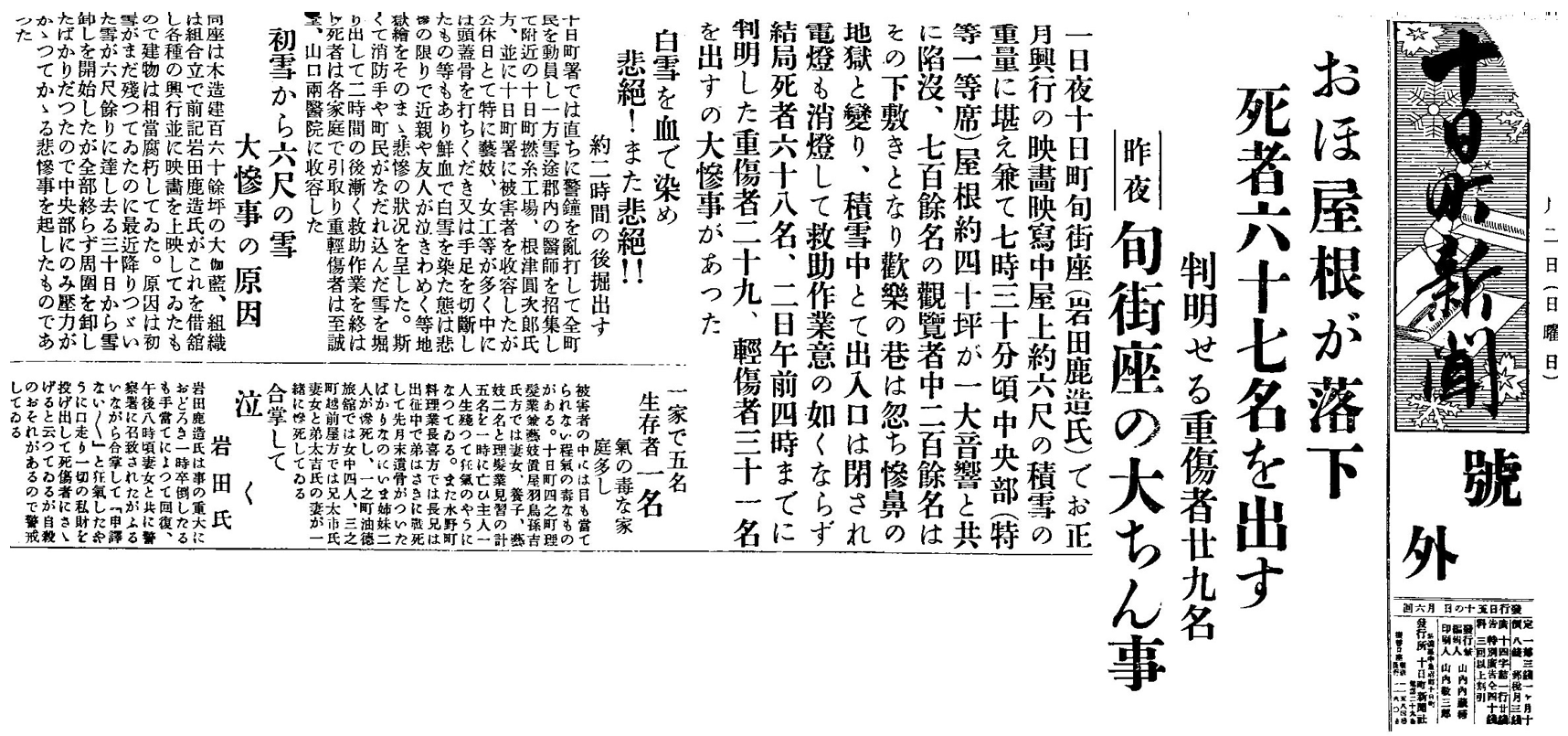

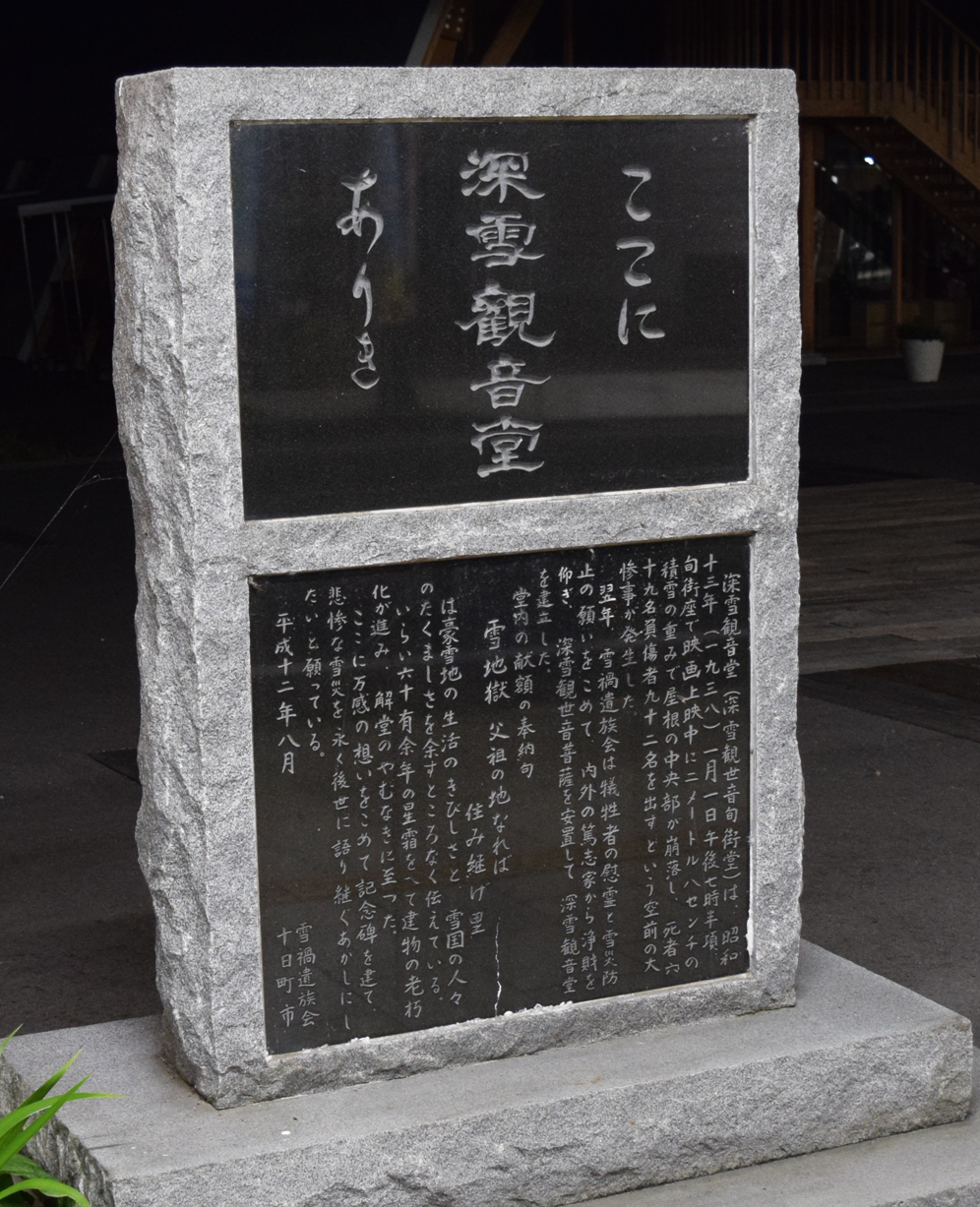

1938(昭和13)年1月1日19時35分頃,十日町の映画館旬街座で正月興行の映画上映中に,屋上の約6尺(約2m)の積雪の重みで,屋根天井約37坪(120m2)が崩落(図1),200余名が下敷きとなり,死者69名,負傷者92名の大惨事となりました.正月元日の夜のこと,芸者衆や機屋の従業員など700余名が入場し,満員となった映画館での事故でした.現場は,電燈線が切断されて暗黒となった上,出入口や道路も雪に閉ざされて救出作業は難航しました.楽しい元日の夜が一転して地獄と化し,町じゅうが悲しみに沈みました.翌年,犠牲者の慰霊と雪災防止の願いを込めて,雪禍遺族会は旬街座のわきに深雪観音堂(図2)を建立しました.その後60年余りの歳月を経て建物の老朽化が進んだために,やむなく解堂されましたが,悲惨な雪災を永く後世に語り継ぐことを願って2000年に記念碑(図3)が建てられました.

(十日町新聞,1938; 十日町市博物館友の会,1982; 記念碑「ここに深雪観音堂ありき」碑文)

図1 豪雪で陥没した旬街座(1938年1月)

図1 豪雪で陥没した旬街座(1938年1月)(十日町市博物館友の会,1982) |

|

|

|

旬街座の屋根上の積雪調査

翌2日再び旬街座に出かけて行きました.間口8間奥行16間,亜鉛トタンの切妻で南東向きの妻入,2間毎に入れた陸梁の真ん中の1本が,西の側壁近くで折れ,この陸梁を中にして前後4間の屋根が抜け落ちています.そしてそこが丁度土間の上でありました.明治35年の建築で既に30余年経過し,昭和9年にその筋の命により補強工事を加えております.見上げる屋根裏は見るから危なげであり,補強工事をした新しい木材が,素人目には却ってこの建築の危険さを教えているように感じました.(中略)落ち残った屋根雪の上には初雪以来一度も除雪しない雪が切ったように残っております.屋根の上の雪の密度を測ってみました.2m8cmの全積雪を10cm毎に測定した結果は表の通りで,1cm2の屋根の上に載っている雪の目方は約60gであります.

勝谷稔(1948):「気象と防災」より

| 表 屋根雪の積雪密度 1938年1月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雪地獄 父祖の地なれば 住み継げり

これは「深雪観音」という小さな御堂の中にかかげられていた奉納の一句で,阿部諒村の句といわれています.

雪地獄と言わなければならないほど,雪の多い土地に住みながら,なおもこの地を離れることが出来ないところに,雪国の人々のぬきさしならぬ宿命があるのです.しかし,深雪観音の誕生を契機に,人々は雪害問題を改めて認識し,結局その解決は雪の科学の進歩によって求められることに気がついたのです.十日町の人々が他の地方の誰よりも雪害対策に熱心で,しかもその解決が遠い将来の夢のようなことでありながら,雪の科学の振興のために町民をあげて応援してくれるのも,実はこれから述べる痛ましい犠牲者のおかげなのです.即ち深雪観音としてまつられてある人々が死という尊い犠牲によって,雪の科学の出発と前進を促してくれたのです.そういう意味で,私はこの深雪観音の由来が正確に時代の人々に伝わることを望んでいます.

高橋喜平(1953):「雪の祭典」より