豪雪の十日町 昔と今

十日町試験地の 100 年間で記録した最大積雪深は 1945 年の 425 cm です. 高橋喜平氏は十日町試験地に転任して最初の冬にこの豪雪を体験し,そのときの状況を「豪雪記」として書き残しました.

豪雪記

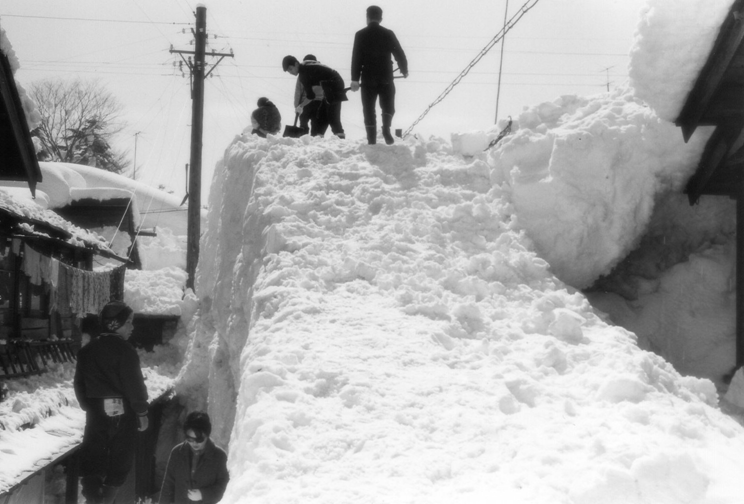

大雪に馴れている町の人々も,1月の末になると遂に悲鳴をあげ始めた. 屋根の雪の捨て場がなくなったことと,除雪人夫の払底で,除雪が非常に困難になってきたからである. 当局から一切の業務を休止して除雪せよという示達もでた. こういうわけで,町の人口の過半数の人々が屋根へあがって除雪している風景は悲壮なものであった. 赤ん坊をおんぶした女が木鋤(こすき)で雪を切り,7才位の子供が雪を運んでいる家もあった. 人々は真剣になって雪と闘った.(中略)町の人々は屋根の雪を,家の周りの空き地や道路に次々と積み重ねていた. 幸いにも,雪が湿っているので,粘着力があり,積み重ねるのに都合がよかった. 大人を中心として,老人や女や子供も総出で,雪を籠に入れて負ったり,手頃の大きさの雪を竹の棒で串刺しにして担いだりして,屋上から梯子を登って,雪の塔の上に運んだ. 雪の塔の上では,これを受けとって,器用な人々がまるで壁塗りでもするような手つきでこれを垂直に積み上げていった. こうして,巨大な雪の塔が町の中に林立して異様な風景を呈した. 雪の塔の高いものは地上から 16m もあった. 雪がこんなに多いにもかかわらず,通りにはガンギがあったので,町の人々は下駄ばきで隣り近所の用事をたすことができた.・・・

高橋喜平(1953):「雪の祭典」より

十日町試験地で観測した冬期の最大積雪深は 211cm (2011年~2020年の平均値)です. 十日町が今も豪雪地であることは変わりませんが,除雪技術の進歩,流雪溝や消雪パイプの普及により冬の街の様子は大きく変化しました. 左に 1960 年頃,右に 2010 年頃に十日町市内で撮影された写真を並べました.

1960年 1月 大関義男氏 撮影 |

2006年 1月 |

1956年 2月 大関義男氏 撮影 |

2010年 1月 |

1956年 3月 大関義男氏 撮影 |

2012年 1月 |

1957年 2月 大関義男氏 撮影 |

2012年 1月 |

1961年 2月 大関義男氏 撮影 |

2012年 2月 |

1961年 2月 大関義男氏 撮影 |

2010年 1月 |

1962年 1月 大関義男氏 撮影 |

2012年 2月 |