ここから本文です。

フクギ(Garcinia subelliptica Merr.)の収集・増殖を実施

令和3年8月11日

1.はじめに

フクギ(Garcinia subelliptica Merr.)はフクギ科フクギ属に属し、南西諸島からフィリピンにかけて分布しており、風害等に強いことから、古来より防風・防潮林として植栽されています。

フクギはイチョウと同じく雌雄異株なのですが、雌株から落下した果実の腐敗臭が問題となっています。苗木の段階では雌雄の判別ができないため、植栽に用いるフクギは雌雄株を混植せざるを得ません。これらの問題解決に向けた取組が、沖縄県内の研究機関などで行われています。

近縁種として「果物の女王」と称されるマンゴスチン(G.mangostana)がありますが、フクギの果実は、人間の食用には向いておりません。

2.フクギの利用に関する技術開発

腐敗臭の原因となる果実を付けない雄株を、さし木増殖し植栽を行うことで、衛生環境上の問題点を解決することが可能になると考えられることから、西表熱帯林育種技術園は平成27年度から28年度にかけ、フクギ雄株のさし木発根に関する調査を行いました。その結果、一定の条件の下で70%以上の発根率が得られることを確認し、さらに最適な形状に調整した穂木でさし木を行うことにより、発根率を90%以上にまで高められることを明らかにしました。

さし木苗は、市販の実生苗と違いショートポットなどで育苗を行うと、幹が斜めに傾きやすくなるものの、ロングポットを用いた育苗を行うことで、市販の実生苗と同等に改善できることを、令和元年度に明らかにしました。

また他機関の取組として、沖縄県森林資源研究センター(名護市)は、県内の他機関と共同でフクギの雌雄判別をDNA解析を用いて行う技術を開発しました。

3.フクギのつぎ木増殖技術の確立に向けて

林木育種センターが昭和60年度から実施している林木ジーンバンク事業では、「新品種開発のための育種素材の供給源の確保」と「絶滅に瀕している種の確保」を中心に、有用広葉樹や早生樹を対象に新たな需要創出に資する遺伝資源の収集・保存を行っています。

フクギについても防風・防潮林として活用可能な有用樹種であることから同事業の対象とし、より風害や潮害に強いと思われる系統などの収集・保存に取り組んでいます。また、文化財などの貴重な個体も各地に存在します。しかしながら、フクギについては、実生やさし木による増殖方法は文献等で示されていますが、つぎ木による増殖方法の資料は見当たりませんでした。フクギについてつぎ木増殖方法を確立させることで、フクギの安定的かつ確実な遺伝資源の保存に寄与できるのではないかと考え、沖縄本島のフクギ天然記念物等7個体(名護市にある沖縄県指定天然記念物「名護番所跡のフクギ群」から2個体、島尻郡八重瀬町(旧具志頭村)にある八重瀬町指定文化財「具志頭(ぐしちゃん)のフクギ並木」より5個体)から30cmの枝木を5本ずつ採取し、つぎ木による増殖を令和3年2月に開始しました。

また、さし木による増殖も併せて行いました。

「名護番所跡のフクギ群」は琉球王国時分の17世紀後半、当時の地頭代※1によって植栽されたと言い伝えられており、一番高いもので樹高18.5m、胸高直径は89cmあります。

|

|

| 名護番所跡のフクギ群遠景 | 枝木の採取 |

※1【地頭代(じとうだい)】とは・・・琉球王国時分、首都の首里に集住させられていた地頭(領主)に変わり、間切番所(現在で言う市町村役場に相当)で統治を行っていた責任者のことで、間切内の行政を監理する役目を担っていたとされています。

具志頭のフクギ並木は17世紀初頭、当地へ間切※2が設置された頃に植栽されたと言い伝えられており、樹高は一番高いもので12m、直径は63cmあります。国道331号の具志頭歴史民俗資料館から南城市方面沿い120mに渡って70本程の美しいフクギ並木が続き、現在も現役の防風・防潮林として機能しています。

|

|

| 具志頭のフクギ並木遠景 | 枝木の採取 |

※2【間切(まぎり)】とは・・・琉球王国から明治時代末期まで使用されていた旧行政区画のことで、現在の市町村区域にほぼ相当していたとされています。

(3-1 つぎ木増殖)

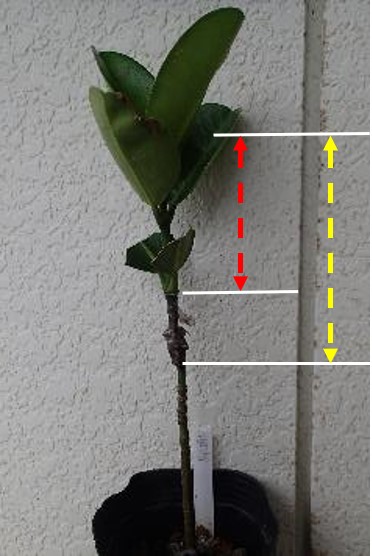

フクギの3年生実生苗を台木に用い、穂を取った個体あたり10本のつぎ木を行いました。つぎ木後は週3回程の潅水、状況に応じ殺虫剤の散布処理等を行っております。

|

|

| フクギのつぎ木増殖 | 3か月経過(黄色線がつぎ穂,赤線が伸びた新芽) |

(3-2 さし木増殖)

発根促進剤および殺菌剤の混合液にさし穂の末端を一晩浸し、鹿沼土を敷き詰めたさし床を2箇所作り、穂を取った個体あたり5本ずつさし付けました。さし木後は気象条件を考慮しながら、自動潅水による管理を行っています。

|

|

| フクギのさし木増殖 | さし付けから3か月経過 |

4.おわりに

通常さし木は個体による得苗率に差があるのに対して、つぎ木は個体による得苗率の差が少ないと言われています。今回は、さし木が程よく活着していたのに対し、つぎ木は穂を取った個体によって10本中1本のみの活着にとどまった系統もあれば、半分の5本が活着した系統も見受けられ、つぎ木による得苗率の方が不安定な様に思われました。これには、つぎ木技術が未熟だったことなども原因のひとつとして考えられます。今回得られた結果と反省を踏まえ、いろいろな手法を用いて増殖を行いながら、フクギのつぎ木増殖技術向上に努めるとともに、関係機関と連携を取りながら、県内に点在する文化財などの貴重なフクギに加え、優れた形質の雄株などの遺伝資源収集・保存を行う予定です。

最後になりましたが、収集に当たり多大なご理解ご協力をいただきました名護市教育委員会文化課、八重瀬町教育委員会生涯学習文化課、沖縄県警察糸満警察署、内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所、同与那原出張所の関係各位に御礼申し上げます。

(指導普及・海外協力部 西表熱帯林育種技術園)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.