ここから本文です。

保護林の未来の予測を目指して~モニタリング調査~(前編)

令和3年12月22日

☆保護林のモニタリング調査って何!?

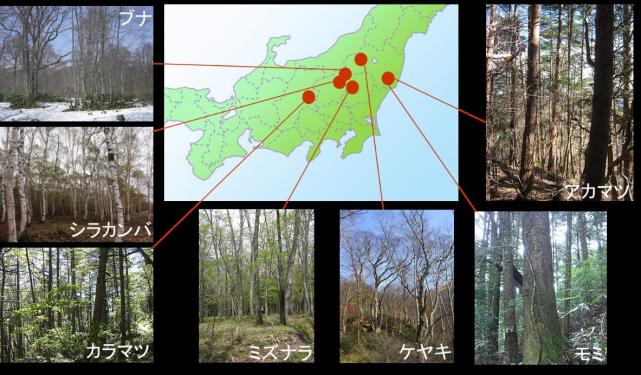

林木育種センター遺伝資源部では、平成13年より国有林内の希少個体群保護林等の保護林6カ所に生育する7樹種を対象に、モニタリング調査を行っています(図1)。この調査は、対象の樹木が保護林内でどのように生息しているのかを長期的に観察して記録するものです。樹木は成長したり枯死したりしますし、新たに芽生えて定着することもあります。また、生育環境は台風や山火事などの影響を受けて時間の経過とともに変化することから、成長度合いや個体数も大きく変化します。そのため、対象の樹木のサイズ分布や更新状況等を継続的に調査して、その林分の現状を把握することが重要です。本記事では、今年度に実施した2つのモニタリング調査について紹介します。

☆周囲長は777cmにもなる!?巨木なケヤキの成長をモニタリング!

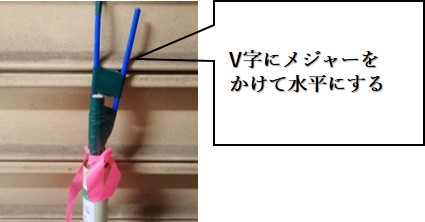

「ケヤキ」の材は、高い強度と優れた装飾性を示す樹木で、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。彼の有名な京都東山の清水寺の舞台が78本のケヤキの柱で支えられていることからも高い強度が覗えます。ケヤキは古くから用材として伐採が行われた結果、現在では材の利用が可能な個体が著しく減少している樹木です。当センターが調査を行っている林分(会津森林管理署管内・喰丸峠ケヤキ遺伝資源希少個体群保護林;写真1)では、平成18年より胸高直径5cm以上の樹木を対象に生存・枯死を目視で確認し、樹木のサイズとして周囲長を計測しています(写真2)。ケヤキは根の張りが良く、崖などの崩壊地にも生育することが多い樹木で、本林分もそのような急斜面に成林しています(写真3)。周囲長測定にはメジャーを使用しますが、急斜面に生えている巨木の測定では、斜面下側のメジャーを水平に張ることが非常に困難です。急斜面の調査地での無茶な行動は転落に繋がり重大な事故を起こしかねません。そのため、調査地の状況を考慮して安全に作業できるよう工夫することが非常に重要です。そこで、測桿の先にV字の針金を付けたものを自作し(写真4)、崖の下からメジャーを水平に張るようにして測定しています。

この林分には胸高直径5cm以上のケヤキが66本生育しており、「森の巨人たち100選」に指定されている周囲長が777cmにもなる「峠路のケヤキ」も存在します(写真5)。圧倒されるような巨木の林ですが、この15年間で3本のケヤキが枯死し新たに芽生えた個体はほとんど見られませんでした。

これらのケヤキが、今後どのように成長していくのかを継続して調査したいと思います。

(令和4年1月12日掲載予定の後編につづく)

|

| 図1 モニタリング調査地とその対象樹種 |

|

|

| 写真1 ケヤキ保存林 | 写真2 周囲長の測定 |

|

|

| 写真3 急斜面に生えるケヤキ | 写真4 自作した測定補助器具 |

|

|

| 写真5 峠路のケヤキ |

(遺伝資源部 保存評価課)

保護林の未来の予測を目指して~モニタリング調査~(前編)(PDF:642KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.