ホーム > 業務紹介 > 遺伝資源の収集・保存・配布 > 林木遺伝資源連絡会 > 林木遺伝資源連絡会誌 > 林木遺伝資源連絡会誌【2013 No.1】

更新日:2017年8月29日

ここから本文です。

ケニアにおける乾燥耐性育種プロジェクトについて

| 藤澤 義武 |

|

独立行政法人森林総合研究所林木育種センター遺伝資源部長 |

1. はじめに

アフリカは日本人にとって必ずしも身近な地域ではなかったのですが、近頃は中国が鉱物資源をねらって積極的に進出するなど資源大陸として注目され、我が国も結びつきを強めているところです。先端産業に欠かすことのできないレアメタル、石油等の鉱物資源、さらには、カカオ豆、コーヒー、紅茶等の農産物の重要な輸入先の一つであり、我が国で消費されるタコの5割はアフリカ産です。

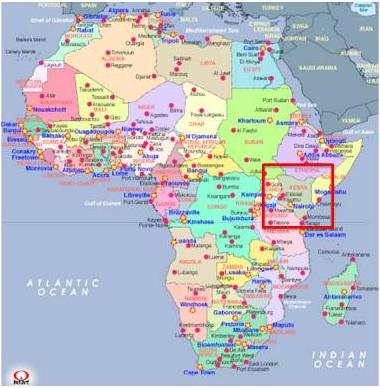

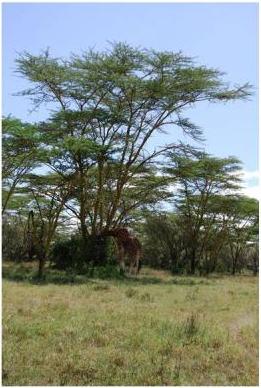

標題のケニアはアフリカ東岸の赤道直下の国であり(図1)、古い人は山川惣治の“少年ケニヤ”を思い浮かべることでしょう。サバンナの広がる雄大な大地、槍を持つマサイ族と野生動物が大多数の日本人の持つイメージでしょうか(写真1)。事実、サファリツアー等の観光や高級切り花生産等を主体とした園芸農業が主要産業です。しかし、比較的高い国民教育に加えてモンバサ等の良港にめぐまれている事、さらには、中国等の投資によるインフラ整備の進展などによって内陸諸国への流通拠点等として経済成長を続けています。政治的には1963年の独立以降も英連邦の中にとどまり、モイ党の一党政治ではありますが政治・社会的に比較的安定していることも、成長の原動力とされています。2013年3月の大統領選挙では当選者と次点者の結果が拮抗したことから暴動になりかけましたが、最高裁の判決によって事態は収まりがつき、政治的に安定した国と言うイメージがより一層強まりました。

アフリカの国民性として一般的に西海岸の国々は攻撃的であるのに対して、ケニアを含む東海岸の国々は比較的おとなしいとイメージされているようです。ケニアは主な部族が11もあるうえに、最もメジャーなキクユ族ですら22%を占めるに過ぎず、他は勢力が拮抗しています。このことに加えて先述した性格もあり、各方面の顔色をうかがいながら玉虫色に物事を決める傾向があるといわれています。このあたりは日本人と似通っているようで、それがケニア人と話すときに感じる親しみにつながっているのかもしれません。

|

図1 アフリカ全図とケニアの位置 |

写真1 ケニアの雄大な大地

写真2 ケニア林業研究所(KEFRI) |

2. プロジェクトの背景

1) ケニアの自然

ケニア国の国土面積は我が国の約1.5倍、58.3万km2ですが、83%はASALs(写真3 Arid and Semiarid:乾燥、半乾燥地)と呼ばれる乾燥地であり、耕地として利用できるのは17%です。しかもASALsは人的な要因や気候変動の影響によって拡大する傾向にあります。また、ビクトリア湖の一部を含む湖沼も1.36万km2(2%)で水の重要な供給源となっているのですが、これも気候変動の影響によって縮小する傾向にあり、深刻な問題となっています。

②中央部はナイロビを中心とする地域で、赤道が近いものの標高が高く(ナイロビで1,661m)、年平均気温17.7℃、年間平均最高気温23.4℃、年間平均最低気温12℃と過ごしやすい気候です。グレートリフトバレー(大地溝帯)に位置するナクルは、降水期の平均最低気温が10℃を下回ります。降水量は年間 1,024mmで、降水は3〜5月のlong rainsと10月〜11月のshort rainsに集中しており、long rainsの4月が200mmで特に多くなっています。

③西部はキスムを中心とするビクトリア湖に面した地域であり、一年を通して暑く、湿度も高いのが特徴です。年間の平均気温は26.3℃で年間平均最高気温は29.4℃、年間平均最低気温は23.2℃もあります。年間降水量は1,388mmとケニアでは最も多く、3〜5月が最も多く、10〜11月がこれに続きます。蛇足ですが、アメリカのオバマ大統領の父親はこの地域のルオ族出身で、KEFRIにも血縁関係者が何人かいます。

④北東部はマルサビットを中心とする最も乾燥した砂漠気候の地域であり、雨量は年間530mmにしか過ぎません。降水は3〜5月と10〜11月に集中しますが、この期間に集中する傾向が他より強く、ときとして激しい嵐になることもあります。低標高地では最高気温が40℃を越えるものの、中心地のマルサビットは標高1,200mと比較的高く、平均最高気温は25℃程度にとどまります。

|

写真3 ASALsのイメージ |

2) 温暖化の影響

自然環境で最も深刻な問題は地球規模での気候変動の影響です。ケニアでは気候変動の影響によって気温が明らかに上昇しており、降雨も不規則となっていく傾向が見いだされています。1960年代から2006年までの間に、最低気温は0.7〜2.0℃、最高気温は0.2〜1.3℃上昇したとされます。

このように、気候変動の影響による気温と降水量の変化はケニアの自然環境へ深刻なインパクトを与えています。その一つが、ケニアの豊かな植物相と動物相への影響です。いくつかの箇所で、種の数や個体数が著しく減少していることが報告されています。また、環境の悪化はケニアの乏しい水資源にも悪影響を与えています。特に2009年の干ばつでは、穀物の減産によって国民の4分の1にあたる1,000万人が栄養失調、飢餓、餓死の危機に瀕しました。さらに、旱害は主食作物のメーズトウモロコシだけではなく、茶やサトウキビ等の商品作物の生産量も減少させ、このことによって国の収支バランスを悪化させ、経済的に甚大な被害を与えました。

このように、気候変動等によるASALs化の進展はケニアの自然環境における最大の課題であり、国は植林によってこれに対応しようとしています。NCCRS (National Climate Change Response Strategy ) を策定し、そのもとで森林セクターはFDP(Forest Development Plan)によって今後20年間に760億本の樹木の育成を計画しています。また、薪炭材生産等で衰退した森林を再生するための技術の開発、炭素取引に関連したファンドからの資金を植林に活かすための森林評価技術の開発などを進めることとしています。

さらには、法的に所有地の10%に植林することを義務づけるなど、植林による環境の改善に力を入れています。

このような気候変動への対応策として森林育成を考えていることが本プロジェクト実現の原動力となりました。

3) 林木育種研究の状況

ケニアにおける育種研究は1936年に実施された種子源の登録制度に始まります。1950年代に入ると外国樹種の導入試験、産地試験やプラス木選抜につながっていきます。優良種子源とその供給・管理体制を確立したのが、ケニア林木種子センター(Kenya Forest Seed Center)の設立です。同センターは国内の造林用種子の品質などを管理するために、種子源の登録・管理(識別、鑑定他)を行うものであり、種子源の開花結実のモニタリングと種子の適期採取、種子の精選と保存を適切に実施し、造林者の求めに応じて品質の高い種子を供給しています。このシステムの存在により、優良種子の重要性、ひいては林木育種の重要性への理解が得られやすい環境となっています。

このように、ケニアでは種子源の重要性、ひいては林木育種の重要性が認識され、導入樹種を中心に産地試験、プラス木選抜、次代検定が行われています。その一方、遺伝的多様性評価については、その重要性がケニアでは十分に認識されているにもかかわらず、機材等の制約から初歩的な段階に留まっています。

育種対象集団の遺伝的多様性を適切に評価することによって、プラス木の選抜、次代検定等を戦略的に進めることが可能になるので、この分野での研究能力向上を目的とした支援が必要と判断されました。

さらには、「もったいない」で有名なノーベル平和賞受賞者マータイ博士の影響(ユーカリ等の産業造林は水源を枯渇させると考えている)もあって、近年は郷土樹種の重要性が認識され、さらには郷土樹種を対象とした気候変動に伴う耐乾燥育種への期待が高まっているところです。

このような状況を基にして、本プロジェクトが計画されました。

|

写真4 ケニア林木種子センター(検査機器等の説明風景) |

写真5 プロジェクト覚え書きの調印 |

3. プロジェクトの概要

1) プロジェクトの目的

乾燥地・半乾燥地における郷土樹種の植林促進のために必要な研究能力及び普及システムの強化を目的とし、ひいてはその成果によってケニア国乾燥・半乾燥地において、優良な種苗を用いた郷土樹種の植林が普及することをねらうものです。

2) 対象樹種

本プロジェクトは郷土樹種を対象とし、モデル樹種として Melia volkensiiとAcacia tortilisを取り扱うこととしており、それぞれの樹種の特徴は次のとおりです。

Melia volkensii

①センダン科の樹木で形態等も我が国のセンダンに近い。

④用材は心材色が濃い赤色で美しく、比重は0.63と高いうえに、耐腐朽性、耐犠性が高い。このため、家具、建具、内装用化粧材として高価に取引されるので経済効果が高い。

⑤マザーツリーとした場合、リターによって収穫が増えるとされる。

⑥致命的な病虫害は報告されておらず、シロアリにも強い。

注)AZK Agroclimatic zones of Kenyaは乾燥による地帯区分であり、降雨量と蒸発量によってKenyaを7つの地域に区分している。Zone1は高山の頂上などで常に雪に覆われているような湿潤地域であり、他方、Zone7は最も乾燥している地域である。

Acacia tortiliis

①マメ科アカシア属の早生樹種であり、150mm/年程度の乾燥地から、比較的多雨な地域まで適応範囲が広い。

②乾燥地では樹高5m程度であるが、降水量が多い地域、河岸など多湿な地域では20m以上の大木となる。

③材は燃料、炭、用材として、種子(マメ)はヤギ・ラクダ用飼料、医薬、植用等多目的に利用されるほか、肥料木(窒素固定、土壌改良)として植栽される。

④萌芽しやすく枝が多い、材の密度が比較的高いことなどから、枝を製炭用材、燃料として利用。ケニアでは家庭用エネルギーの90%以上が薪炭。

⑤長く鋭く、しかも丈夫なトゲが密生するので、野獣などの侵入から守るための生け垣として利用するほか、枝を束ねて畑や屋敷の防護柵にする。

⑥つぎ木等クローン増殖技術は確立していないが、種子によって容易に増殖できるうえ、長期間にわたって保存が可能。

|

写真6 Meliaのプラス木 |

写真7 Acacia totilisとキリン |

3) 期待される成果

①Melia volkensiiとAcacia tortilisをモデルとし、郷土樹種の分子生物学的研究を実施するためのKEFRIの研究能力が強化される。

②Melia volkensiiとAcacia tortilisをモデルとし、郷土樹種の育種を実践するためのKEFRIの研究能力が強化される。

③Melia volkensiiの優良な種苗の供給システムが構築される。

④優良な種苗の重要性に関する住民等関係者の意識を高める仕組みができる。

4) プロジェクト実施期間

本プロジェクトの実施期間は2012年7月から2017年6月までの5カ年。

5) 相手国のプロジェクト関係者

a.ケニア森林研究所(Kenya Forest Research Institute)

b.ケニア森林局(Kenya Forest Service)であり、裨益者は両機関の関係分野職員の他にケニア国東部乾燥・半乾燥地の農民約100万人を想定しています。

6) プロジェクトの技術的基本方針

森林総合研究所林木育種センターは本プロジェクトを推進するために、機関が有する日本国内最先端の技術を最大限提供することになっています。また、プロジェクトの進捗度合いなどの必要に応じてプログラムを調整します。

基本方針は次に示すとおりです。

①遺伝変異解析

本プロジェクトでは耐乾燥性のある品種を選抜し、コストパフォーマンスの高い造林事業の推進に資することを目的としている。一方で遺伝子汚染につながるような苗木の移動や遺伝的に画一的な育種素材の収集を避けるため、ケニア国内に存在する母集団の遺伝変異を解析し、品種ごとに移動させることの出来る範囲のガイドラインを作成する。このため、無償供与予算でシーケンサーを導入するとともに、これを事業に活かすことのできる研究者を日本国内で集中的に教育して育成する。

②育種

③増殖

プロジェクトでは採種園、次代検定林、産地試験林など多くの施設を造成するため、苗畑・増殖の技術が重要なカギとなる。そこで、苗畑責任者等現場担当者を対象に現地での継続的な指導を行う。林木の増殖はインターバルが長く品質の維持が難しい。例えば、容器の消毒の省略などの些細な手抜きが慣例化などにより、技術の質はどんどん低下する。そのため、現地での指導と日本での研修を組み合わせ、増殖作業の質を維持することを目指す。

④耐乾燥性特性

プロジェクトではMelia volkensiiの耐乾燥性品種を選抜するため、耐乾燥特性の解明とそれに基づく選抜方法の開発を目指す。樹木の耐乾燥性を左右すると考えられる形態学的および生理学的な特性を把握するため、様々な測定方法を組み合わせる。そのため、現地での指導の他、大学の協力を得て日本国内での最先端の解析技術の指導などによって研究能力の向上を図る。

|

写真8 苗圃におけるつぎ木の管理(キツイ:KEFRIキツイセンター) |

写真9 ニンジンのようなMeliaの根 |

4. これまでの実施状況

1) 遺伝的多様性の評価

Melia volkensiiについては分析用のSSRマーカーを開発し、分析作業が順調に進んでいます。また、Acacia tortilisについても、マーカー開発を終え、サンプリングが進められているところです。ここまでの成果について、学術誌への投稿を進めるとともに、実験手順等を実験参考書“Basic Molecular Techniques for Tree Breeding -Experimental Protocols-“として取りまとめ、出版しました。

2) 採種園造成

平成25年度当初までに、キツイとキブウェジそれぞれ1箇所にMeliaのプラス木つぎ木苗によって採種園を造成しています。それぞれの状況は次のとおり。

キツイ:KEFRI所有地に写真10に示したブルドーザーによる整地によって、10haの用地を造成し、灌水タンク、家畜等と盗採者の侵入を防ぐフェンスと門扉を設置しています。また、植栽を予定している100クローン、3,000本の母樹については60クローン分をすでに、植栽済みです。植栽木は、植栽後半年を経過していませんが、6月現在の平均樹高は概ね2mを超え、3mを越えるものもあります。

現在は仮設の小屋で管理人が常時一名、昼夜交代で24時間監視体制をとり、盗採を防いでいます。なお、管理人室、事務室、倉庫、作業スペースを備えた立派な管理施設の建設が6月下旬に始まっています。また、管理棟とは別に採種園全体を見渡すことのできる展望・監視台も設置されることになっています。

キブウェジ:郊外にある数万haに及ぶ広大なナイロビ大学キブウェジ演習農場の一角にキツイと同様の10haの採種園を造成しています。キツイよりも乾燥が厳しいのですが、Meliaには適地とされています。乾燥地であることから付近にはバオバブが点在しており、採種園内にも1本残されて成育しています。

ここでも、造成及び灌水タンク、家畜等と盗伐者の侵入を防ぐフェンスと門扉を設置済みです。また、植栽を予定している100クローン、3,000本の母樹については60クローンを植栽済みであるが、苗畑で苗木の一部が枯死したため、植栽木の本数はTIVAより若干少なくなっています。こちらは、植栽がキツイより1〜2ヶ月遅くなっていますが、6月現在の成長状況は平均樹高は概ね2mを超え、3mを超えるものもあるなど、キツイと同様でした。ここも仮の監視小屋を設け、昼夜交替で監視員が24時間監視しています。本採種園についても、キツイと全く同じ管理施設の建設に着手しています。ただし、展望・監視台については、採種園中央部に残されたバオバブの木に樹上ハウスのように設置されることとなっているとのことで、完成が楽しみです。

|

写真10 採種園の造成風景(キツイ郊外) |

写真11 採種園と門扉 |

3) 導入機材の設置状況(シーケンサ)

シーケンサが無償供与予算でKEFRIに導入されていました。担当者は日本での研修で不在でしたが、設置・稼働状況を見分することができ、写真12に示したように、すでに稼働状態にありました。当該機器はケニア国内に2台しかない最新型とのことで、関係者は今後の研究の進展を期待していました。

KEFRIはこれまでの機材でも無償供与で導入された建物や各種の機材を十分な保守・管理によって長期間にわたって活用してきた実績があり、さらにシーケンサについても同様に活用してもらえるものと確信しております。ただし、本機材はランニングコストが高いことから、プロジェクト終了以降の利用が気になるところです。この点においても分析の受託などによる活用等色々検討しているようでした。

以上、始まったばかりのプロジェクトですが、採種園造成という最初の大きな関門を通過し、まずは順調に進展しています。

|

写真12 KEFRIに導入されたシーケンサ |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.