ホーム > 業務紹介 > 遺伝資源の収集・保存・配布 > 林木遺伝資源連絡会 > 林木遺伝資源連絡会誌 > 林木遺伝資源連絡会誌【2013 No.2】

更新日:2017年8月29日

ここから本文です。

北海道育種場で進めているヤナギ属2樹種の収集とバイオマス生産に適したヤナギ品種の開発

| 矢野 慶介 |

| 独立行政法人森林総合研究所林木育種センター 北海道育種場 育種課 主任研究員 |

1.はじめに

近年、地球温暖化への懸念や化石燃料の枯渇への懸念などを背景として、再生可能エネルギーの利用促進が図られており、木質バイオマスもその一つに挙げられます。木質バイオマスを含めたバイオマスエネルギーは、同じ再生可能エネルギーとされる太陽光や風力などと比べると、時間や天候に左右されず、また栽培する際に雇用が発生するなど、地域経済への波及効果が期待できるメリットがあります。

ヤナギ属の樹種は、成長が早く、また収穫後に再度萌芽で再生し、何度も収穫できることから、バイオマスの資源作物として注目を集めています。北海道では、オノエヤナギとエゾノキヌヤナギがその対象樹種とされており、北部や東部の地域を中心に注目を集めています。

2.ヤナギ属優良個体の選抜状況

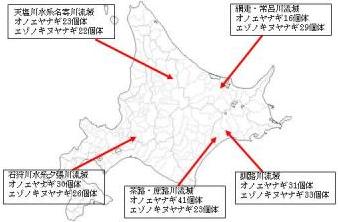

北海道育種場では、バイオマス生産に適したヤナギ品種を開発するために、成長などが優れたヤナギの優良個体候補木を選抜しています。対象樹種はオノエヤナギとエゾノキヌヤナギです。選抜は、平成21年から、ヤナギ属樹種が自生する川沿いの天然林にて行っており(写真-1)、平成24年度までに、道央、道東、道北、オホーツク海側の4地域7流域にて選抜を行い、オノエヤナギ141個体、エゾノキヌヤナギ133個体を選抜しました(図-1)。また、選抜した優良個体候補木は、北海道中央部の江別市、東部の白糠町、北部の下川町の試験地に植栽し、遺伝的に優れた個体の選抜を進めております。優良な品種の開発には、多くの個体を用いた試験を行う必要があります。今後とも、ヤナギ属樹種の収集と保存を進めていく予定です。

|

|

|

|

写真-1 優良個体からの穂木採取作業 |

図-1 これまでにヤナギを選抜した箇所 |

3.確実な活着に必要なこと

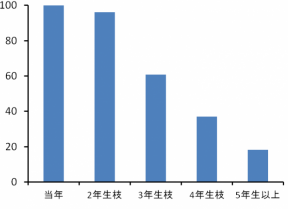

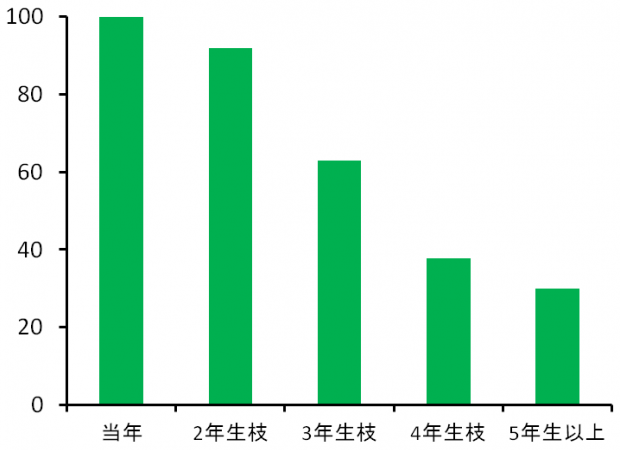

オノエヤナギやエゾノキヌヤナギは、さし木をすれば容易に発根するとされていましたが、これまでの試験にて、穂木の活着率には穂木(枝)の年齢が影響することが明らかになりました(図-2、3)。いずれの樹種でも年齢が3年を超える枝を穂木とすると活着率は低下し、4年生以上の枝は活着率が40%以下でした。一方で、一度さし木増殖すると樹齢の効果は消え、さし穂から増殖した個体の枝は、ほぼ100%活着しました。これらのことから、植栽する際には成木から枝を採取することは効率的ではなく、一度さし木をして採穂園産の1年~2年生の枝を利用することが望ましいと言えます。

|

|

|

|

図-2 枝の樹齢別穂木の発根率(オノエヤナギ) |

図-3 枝の樹齢別穂木の発根率(エゾノキヌヤナギ) |

4.樹種ごとの特性

オノエヤナギとエゾノキヌヤナギは、共に北海道での河畔林の主要構成樹種です。河川の中流から下流にかけてよく見られ、両種が共に生育する所も多く見られます。また、ヤナギ属は雌雄異株と言われる性別を持った樹種で、1本の木には雄花か雌花しか付かないという特徴があります(写真-2)。萌芽性や成長量も高く、加齢に伴い発根率が低下するなど、似た特性を持っている種と言えます。また、ヤナギ属の樹種は容易に種間交雑をするとされ、実際に天然林でも両種の中間的な特性を示す個体が見られます。北海道育種場に保存されている両樹種間で人工交配をしたところ、雑種も80%以上の高い発芽率を示しました。

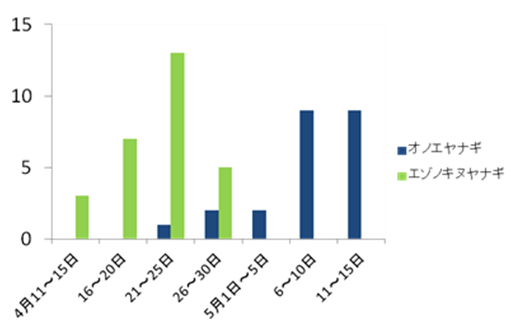

一方で、開花時期を調査したところ、エゾノキヌヤナギの方が早く開花する傾向が見られました(図-4)。また、虫害への抵抗性も種によってやや差が見られるなど、似た2種ではありますが、樹種毎に異なる特性を持っていることも明らかになってきました。

今後は、収集したヤナギの植栽試験を進め、バイオマス生産に適したヤナギの優良品種を開発する予定です。また、優良な個体同士の人工交配などの試験も進めていく予定です。

|

|

|

|

写真-2 オノエヤナギの花。右が雌花、左が雄花。 ※なお、ヤナギ属は性別を持つ樹種で、1個体には 雄か雌のどちらかの花しか咲かない。 |

図-4 樹種別開花日の頻度分布 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.