ホーム > 業務紹介 > 遺伝資源の収集・保存・配布 > 林木遺伝資源連絡会 > 林木遺伝資源連絡会誌 > 林木遺伝資源連絡会誌【2014 No.3】

更新日:2017年8月29日

ここから本文です。

関西育種場における稀少樹種保全の取り組み-平成26年に見られたトガサワラ及びシコクシラベの大量結実とジーンバンク収集-

| 岩泉正和、楢木野俊昭、笹島芳信、祐延邦資、磯田圭哉 |

| 独立行政法人 森林総合研究所 林木育種センター

関西育種場 |

⒈はじめに

林木育種センター関西育種場では、林木ジーンバンク事業の一環として、絶滅の危機に瀕する稀少樹種の資源保存に向けた取り組みを行っています。その中でも特に、トガサワラとシコクシラベの2樹種については、第2期(平成18~22年度)および第3期中期計画(平成23~27年度)において研究課題が実施され、これまでDNAマーカーを用いた種内の遺伝的変異の解明1)~3) や、生息域内保存林内での個体成長や結実動態のモニタリング4) 等が進められてきました。その一方で、今後、生息域内では集団滅失の恐れがあることから、実生後代による集団の生息域外保存についても検討しておく必要があります。保存のためには、樹種毎に適した育苗方法等の検討が不可欠ですが、これまで、実生による生育試験はごく小規模なものに限られていました。それは、両樹種とも開花結実周期がほとんど知られていないため、試験材料となる良質の種子が十分量収集できなかったことが一因として挙げられます。しかしながら、そのような中で、平成26年は両樹種ともに近年では最も大量の結実が観察されました。当場ではこの貴重な結実年を受けて、最大限種の分布域にわたり種子の収集に取り組みました。今回は、両樹種における種子収集の実績等について報告します。

2.トガサワラにおける取り組み

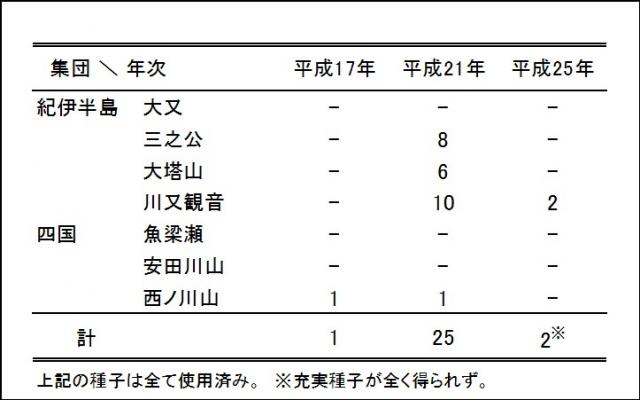

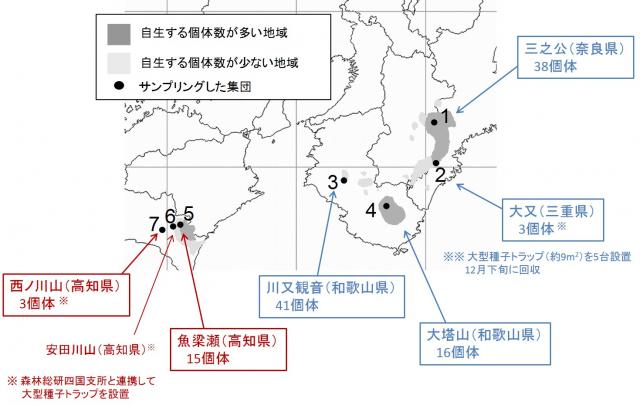

トガサワラ(Pseudotsuga japonica)はマツ科トガサワラ属の常緑針葉樹で、紀伊半島および四国南東部の一部にのみ生育する固有樹種です。現在の集団は拡大造林に伴う伐採等により小集団化・分断化が進んでいることに加え、林内では一部地域を除きほとんど天然更新が見られないため、生息域内保存もさることながら、生息域外保存による後継集団の造成についても重要視されてきています。過去に行われた実生苗の育成の取り組みでは、発芽後の育苗段階で多くの苗が床替えや鉢上げ後に枯死し、得苗率が低いことから、苗の据置期間等といった生育手法の検討が必要な状況です。これまで当場では10年以上にわたり結実調査を行い、種子の収集を試みましたが、一部の年での少数個体からの収集のみにとどまっていました(表-1)。ところが、平成26年はほとんどの集団で、これまで例のない多数の個体で結実が観察されました(写真-1)。当場では、この貴重な収集の機会に際し、林木育種センター本所や他機関の人員協力も得ながら、9月上旬~下旬にかけて種子の収集に取り組みました。その結果、紀伊半島地域では4集団の計98個体から、四国地域でも2集団の計18個体から、計1,139g(約36,000粒)もの多数の種子を収集することができました(図-1)。採種作業は主に測竿鎌(15mの樹高ポールの先に小型の鎌を取り付けた採穂道具)を用いて個体別に行いました。しかし、西ノ川山林木遺伝資源保存林(高知県安芸市)では、神戸大学と共同で、ツリークライミングによる大径木からの採種にも取り組み、高さ30m以上もの部位に球果を着生させている大径木の中から3個体、種子を収集しました。そのほか、同保存林や安田川山林木遺伝資源保存林(同県馬路村:以上、森林総合研究所四国支所との連携)、大又トガサワラ植物群落保護林(三重県熊野市)では、口径9.0㎡ほどの大型種子トラップを用いた散布種子の収集も行いました(写真-2)。

表-1 平成25年までのトガサワラ種子の収集実績(採種個体数)

写真-1 トガサワラ林(高知県馬路村)の林況(左)と着果状況(右)

図-1 平成26年のトガサワラ種子収集実績(採種個体数)

写真-2 大型種子トラップの設置状況(大又トガサワラ植物群落保護林)

⒊ シコクシラベにおける取り組み

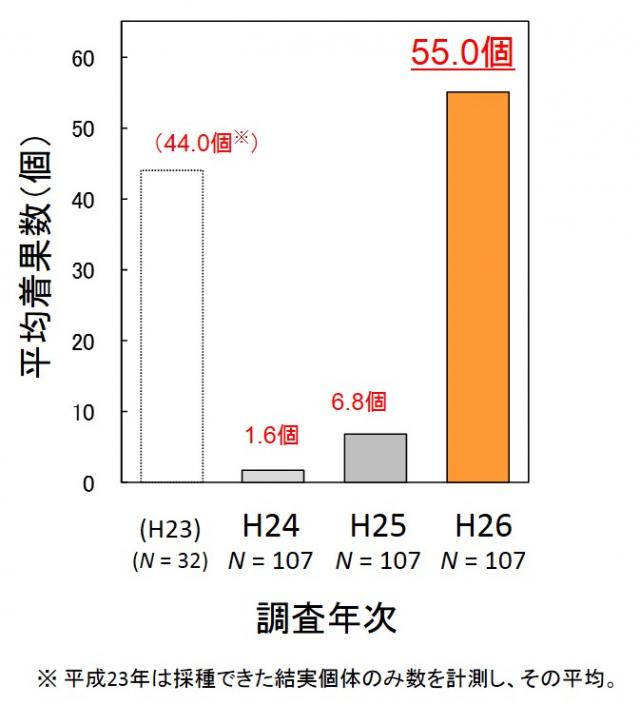

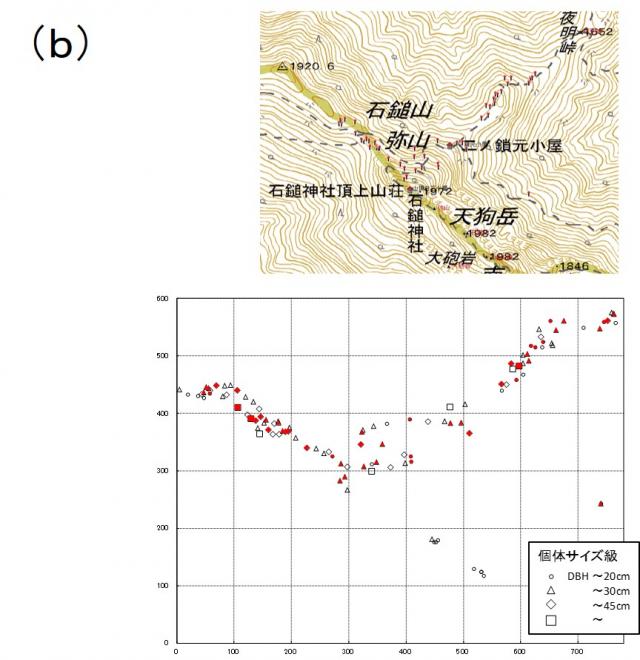

シコクシラベ(Abies veitchii var. shikokiana)はマツ科モミ属の常緑針葉樹で、四国の高標高部である石鎚山(1,982m)、笹ヶ峰(1,860m)および剣山(1,955m)のわずか3山の頂上周辺にのみ遺存的に生育する固有樹種であり、本州のシラベの変種とされています。近年、急速な温暖化等による生育適地の縮小とそれに伴う集団サイズの減少が危惧されており、生息域外での保存も視野に入れた集団の保存方法の検討が必要になってきています。過去に平成23年(並作年と思われる)および24年(凶作年)で種子の収集が行われましたが、充実率・発芽率があまり高くないことから5)、生育試験に供試可能な良質の種子が十分量得られませんでした。ところが、平成23年から石鎚山集団内で継続中のモニタリング調査地における繁殖量調査では、平成26年はトガサワラと同様、調査開始以降最も大量の着果が観察されました(図-2)。こうしたことから、当場では石鎚山集団及び笹ヶ峰集団を対象として収集に取り組み、その結果、それぞれ50個体及び25個体から種子を得ることができました(図-3a)。石鎚山集団ではモニタリング調査対象個体の生育範囲を網羅する形で、ほぼ半数の調査個体から種子が得られたとともに(図-3b)、笹ヶ峰集団では、当センターとしては初めてジーンバンク収集が行われました。

図-2 石鎚山モニタリング試験地におけるシコクシラベ着果量の推移

図-3 平成26年の(a)シコクシラベ種子収集実績(採種個体数)と(b)石鎚山集団内におけるモニタリング調査個体及びその中の採種個体

4.今後

当場では今後、平成26年に収集した多数の種子サンプルを利用して、両樹種の適した育苗条件を明らかにしていく考えです。トガサワラについては、床替のタイミング等の検討を行うほか、当該樹種に特異的な菌根菌6) の人工接種による苗の生存率の促進試験を東京大学との共同研究で行う計画です。シコクシラベについても、苗の成長量を確保するための播種以降の据置期間の検討等に取り組むとともに、各採種年次における種子の充実率・発芽率等を確認し、結実の豊凶が種子の質にどのように影響するのかについて評価する考えです。

将来的には、異なる複数の気候環境下(育種場等)において家系別の生息域外保存試験を実施し、環境条件の変化による生存率や成長量等の変動やその産地間での違いを解析することにより、移住可能な地域の検討等といった、両樹種の保存戦略の指針となるような知見を得る考えです。また、後継集団造成の必要が生じた際には、生息域外保存によって生息域内での集団の遺伝的多様性をどうすれば十分に担保できるのかについても把握しておく必要があります。そのため、実生のDNA分析を行い、後代集団の遺伝的多様性を親世代と比較することにより、集団内のどの個体から(何個体から)、または何年次にわたって採種すればよいのか等、より実践的な生息域外保存のガイドラインにつながる評価を進める考えです。

引用文献

1) 玉城聡、磯田圭哉、高橋誠、矢野慶介、山田浩雄、中森由美子、西村尚之(2010)SSR マーカーによる希少樹種トガサワラの地理的な遺伝変異の推定.第121回日本森林学会大会講演集.

2) 玉城聡、磯田圭哉、山田浩雄、中森由美子(2014)絶滅危惧種トガサワラの針葉と球果の形態の集団間変異.第125回日本森林学会大会講演集.

3) 岩泉正和、磯田圭哉、笹島芳信、久保田正裕、大谷雅人、那須仁弥(2013)固有種シコクシラベのSSRマーカーに基づく遺伝的変異の評価:本州シラベ精英樹との比較.第60回日本生態学会大会講演集.

4) 岩泉正和、笹島芳信、磯田圭哉、河合慶恵、山口和穂、久保田正裕(2014)固有樹種シコクシラベの保存にむけた取り組み.平成25年度四国森林・林業研究発表会発表集.

5) 岩泉正和、磯田圭哉、笹島芳信、坂本庄生、山口和穂、河合慶恵(2013)結実量の異なる2年間で収集したシコクシラベ種子の発芽特性.第64回応用森林学会研究発表会要旨集.

6) Nara, K.(2013)Ectomycorrhizal fungal communities in Japanese Douglas-fir forests.The 7th International Conference on Mycorrhiza (Delhi, India).

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.