ホーム > 業務紹介 > 業務の紹介 > 林木遺伝資源の保存・収集等 > 接ぎロウ作り

更新日:2013年4月19日

ここから本文です。

苗木貯蔵用ロウの作り方

1.始めに

つぎ木の穂は適期に採取し利用しますが、林木で利用する針葉樹のほとんどは冬期間に採取し冷蔵庫や雪中埋蔵といった保存を行います。

つぎ木は台木の樹液流動が始まる春に行います。気候条件により台木の樹液流動の適期が多少ずれるため、活着率が落ちる原因の一つとなります。そのため、穂木を貯蔵することでつぎ木に適した状態で利用を行うため、貯蔵が行われます。

接ぎロウを利用した被覆を行う目的には、保存時の穂の乾燥防止、雑菌侵入防止や切り口の保護です。

「樹木のつぎ木p29」では、松ヤニ(※1)5、白ロウ(パラフィン)3、豚脂(ラード)0.8の割合で記載されていますが、実際にこの割合で作ると、液状となり利用するには軟らい状態です。そのため、この割合を参考とし実用的な混合割合を数値にしてみました。

ここでの作り方により、柔軟性と粘着力のある接ぎロウを作ることができます。

最初に、材料による結果を写真で紹介するので参考としてください。

写真1の(1)は松ヤニのみの処理となっています。乾いた状態でひび割れが生じ写真2の(1)のように割れてしまいます。(2)については松ヤニを溶かした後にパラフィンを加えたものです。表面コーティングの量が多めになること、透明度が(3)に比べ低いことが分かります。

(3)はすべての混合を行った後の処理木です。光沢が良く滑らかなことから、表面に着くロウの量が少なくて済むとともに柔軟性があります。確認はしていませんが、ラードを多くすると滑らかさは良くなるものと思われます。

|

|

|

写真1 材料による比較[左から(1)(2)(3)] |

写真2 乾いた後の状態[左から(1)(2)(3)] |

2.利用する材料

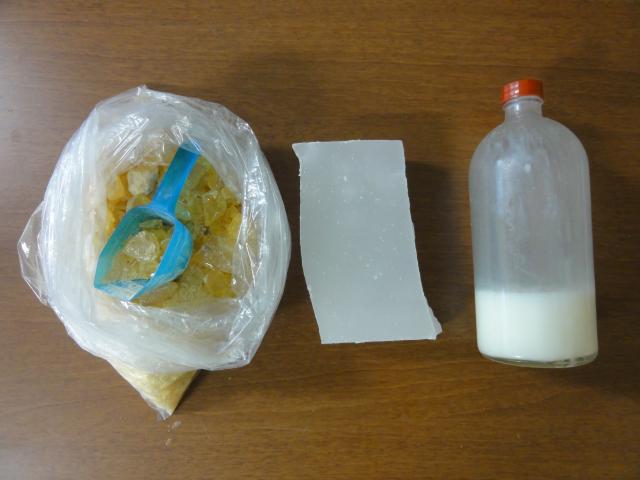

材料は写真3の松ヤニ、パラフィン、ラードとなります。パラフィンを基準として分量を表示します。

材料と分量(1:2.5:0.25)

利用する用具はほとんどが100円ショップで購入できます。ナベは混合用とラード用に2個あると便利です。松ヤニはインターネットで簡単に入手できます。

A.パラフィン:100g(基準値1)

(ロウソクを溶かして利用可)

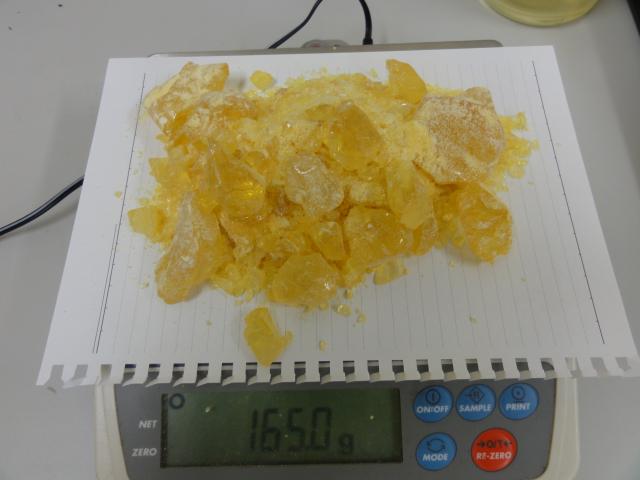

B.松ヤニ:250g(基準値2.5倍)

C.ラード:26g(基準値0.25(25%))

D.ナベ:作る量により大きさを決める

E.電気プレート:温度調整が有ると便利(カセットガスコンロでも可能)

F.計量用の計り:500g程度の物

G.混ぜるための木べらなど

|

|

写真3 材料(左から、松ヤニ、パラフィン、ラード) |

3.作り方(各材料の計量と加工)

各材料を計量し準備をしてください。

A.松ヤニ

購入した松ヤニが大きな固まり敷かない場合は、一部を砕き粉状にしてください(写真4)。粉状にしておくと加熱の時に直ぐに溶けるため、その後固まりをゆっくり溶かすことができます。B.パラフィン(ロウ)

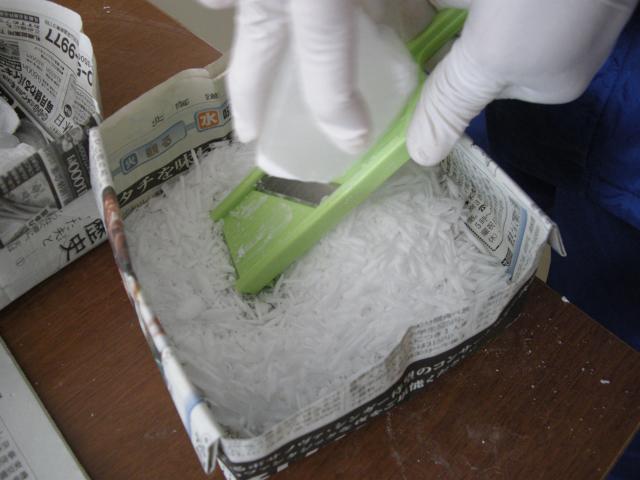

ブロック状のパラフィンを利用する場合は、小分けにしておくとともに細かくしておくと混ぜたときに綺麗に溶け時間の短縮となります。写真5では、千切り器を利用して細かくしています。ロウソクなどを利用する場合は厚めの袋に入れ叩くといった方法でも良いです。

パラフィンはブロックで売っているため利用時には小分けにする必要があります。多少大きめの固まりで利用しても問題ないのですが、時間の短縮をを考えるのであれば細かくしておくことをお勧めします。C.ラード

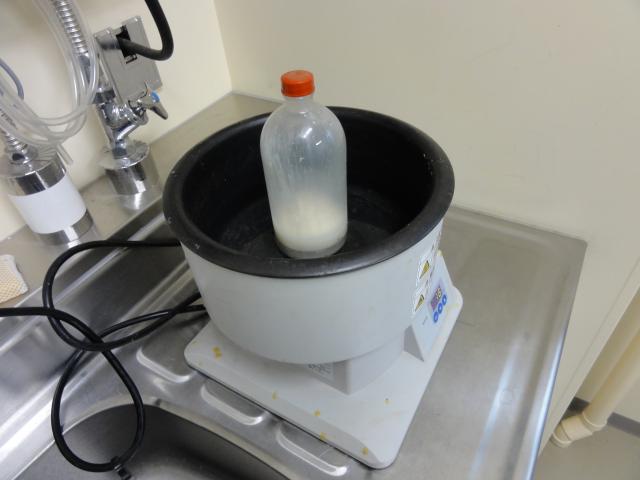

写真6 ラードは試薬用なのでビンに入っていることから湯煎によって溶かします。

一般的には市販のラードでも代用が可能です。市販のものはチューブに入っているものを利用すると楽です。チューブのラードを利用する場合は、チューブから出すことができる程度の軟らかさにしてアルミホイールに載せて計量すると後処理が簡単です。

真4 細かくした松ヤニ

写真5 パラフィンを細かくしているところ

写真6 ラードを湯煎器にかけているところ

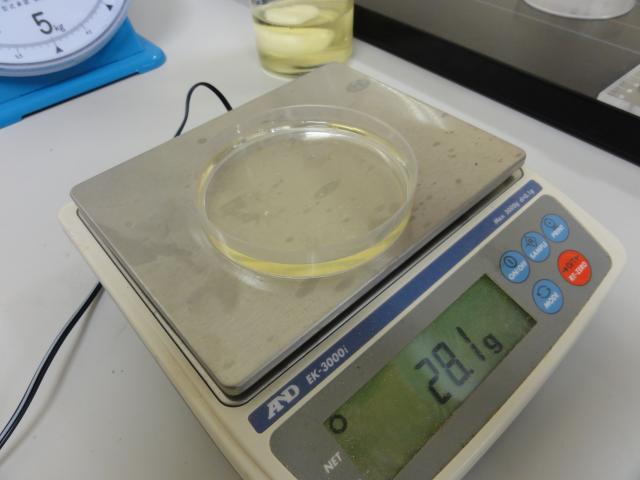

写真7 溶けたラード

手順

手順については、これから説明する順番で材料を加えてください。当初は作業がやりやすいこともありパラフィンから溶かし混ぜ合わせていましたが、材料の持つ熱量や性質などから手順どうりに行う必要があります。なお、この手順について科学的立証は説明できないためご了承ください。

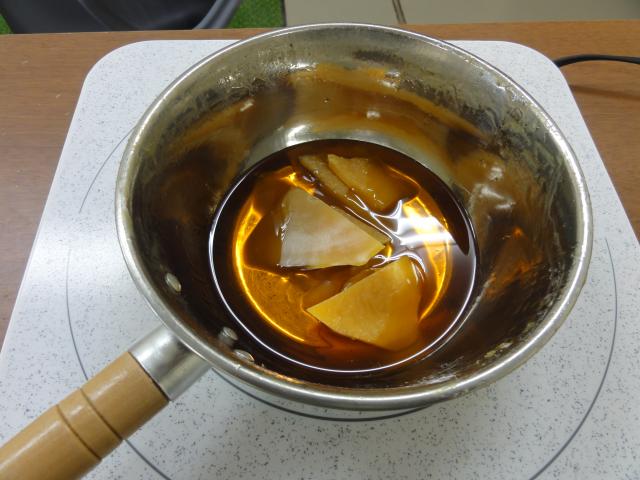

(1)最初に松ヤニを溶かす。

低温で溶かすこと。温度が高いと松ヤニが燃え、煙とともにむせてしまいます。(2)松ヤニが完全に溶けたら細かくしていたパラフィンを加えます。パラフィンは固まりのままでも問題は無いですが、細かくしておくと溶けやすく短時間で作業ができます。

(3)最後にラードを加え良くかき回し、写真11のような飴色の液体ができます。

(4)板状にして保存

写真11で出来た液体を写真12のようにビニールを敷いた型などに流し込み冷やします。この時に利用するビニールは厚めのものを利用してください。また、出来るだけ薄く広く流し込むことがコツです。かなり高温のため厚めに流し込むと余熱によってビニールが溶けてしまいます。出来れば液温を多少下げてからの方が安全です。写真13は、冷えて固形状になったロウの固まりです。

写真14はビニールから剥離したもので、これを保存する容器に合わせて細かくしておきます。

保存は常温でも出来ますが、室温が高くなる場所や室内では溶けてしまいことがあるので、密閉できるビニール等に入れ冷蔵庫での保存が理想です。

|

|

|

|

|

写真8 低温でゆっくり溶かしていく |

写真9 液体状になると溶けやすくなる |

写真10 細かくしたパラフィン |

写真11 仕上がったロウ |

(4)板状にして保存

写真11で出来た液体を写真12のようにビニールを敷いた型などに流し込み冷やします。この時に利用するビニールは厚めのものを利用してください。また、出来るだけ薄く広く流し込むことがコツです。かなり高温のため厚めに流し込むと余熱によってビニールが溶けてしまいます。出来れば液温を多少下げてからの方が安全です。

写真13は、冷えて固形状になったロウの固まりです。

写真14はビニールから剥離したもので、これを保存する容器に合わせて細かくしておきます。

保存は常温でも出来ますが、室温が高くなる場所や室内では溶けてしまいことがあるので、密閉できるビニール等に入れ冷蔵庫での保存が理想です。

|

|

|

| 写真12 ロウを型に流し込むところ | 写真13 型の中で固まったロウ | 写真14 型から取りだしたロウ |

4.利用方法(湯煎による)

写真14で作り置きしたロウを細かくし、お湯の入ったナベで溶かして利用します。

急ぐ場合は、写真15のようにして弱火で溶かしてお湯の入ったナベを温めながら利用します。

写真15で溶かした状態で直接利用すると、熱による障害や穂のストレスとなり粗穂を痛めてしまいます。出来るだけ湯煎しながら行ってください。利用中の水温は90°以上の高温にしておき、ロウの温度が下がった場合は暖めてから利用してください。

湯煎は、写真17のように、浅いナベにお湯を張りロウの入ったナベを温めながら行います。

なお、写真17は実験機材を利用していますが、湯煎であればカセットコンロでも問題ありません。

|

|

|

| 写真15 砕いたロウ | 写真16 弱火で溶かす | 写真17 機材を使っての湯煎 |

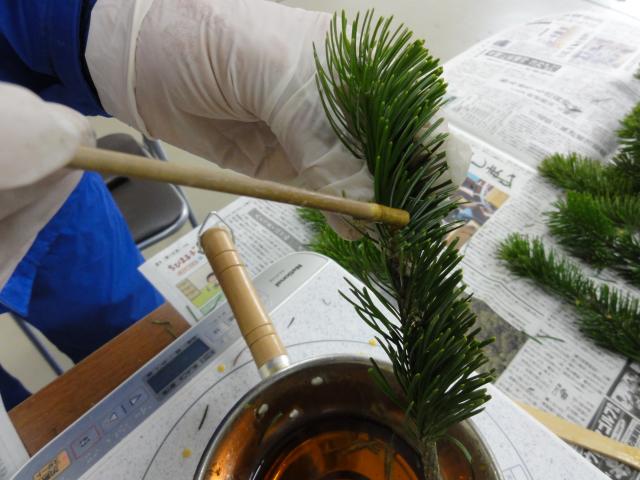

5.穂のロウ漬け

ロウが溶けたら、写真18のようにロウに付けて乾燥させます。もし、穂の枝などを切っている場合には、枝からの乾燥防止を行うため写真19のように切り口にも塗布します。ロウ浸けは枝ごとに行うようにします。まとめて行う場合は、枝同士のロウが付かないようにします。引っ張り合って剥げてしまうと乾燥してしまいます。ロウは気温にもよりますが、数十秒で乾きます。

これで、穂の貯蔵に利用するロウ浸け作業は完了です。

|

|

| 写真18 穂にロウを塗布 | 写真19 切り口すべてに塗布 |

6.貯蔵方法について

貯蔵は、地域の状況により適切な処理を行っています。通常行われている方法としては、おがくず貯蔵とビニール袋での貯蔵です。参考として図説で紹介しますが、育種場や関係機関によって貯蔵方法が異なる場合があります。

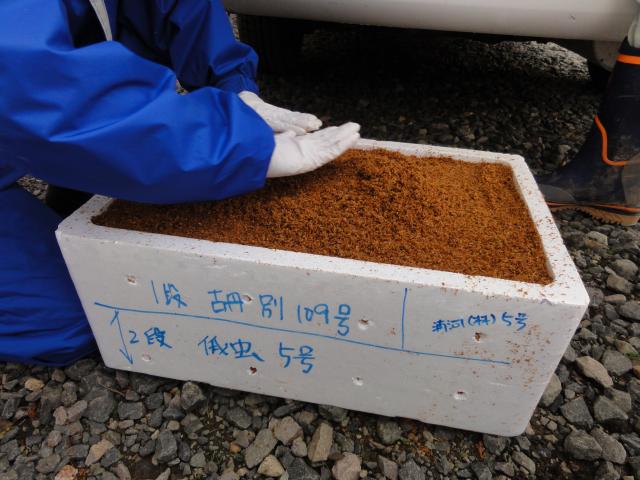

おが屑貯蔵

- 整枝下枝の切り口にロウ又はトップジンペースト※2を塗布して、発泡スチロールの箱のおが屑にサンドイッチ状に重ねていき冷蔵庫で貯蔵

|

|

| 写真20 おが屑での貯蔵 | 写真21 おが屑を重ねてゆく |

ビニール袋による貯蔵

- 写真18、19のようにロウを付ける、又は写真22の様にトップジンペーストで切り口すべてに塗布し、粗穂の切り口を水苔で包み込みビニール袋で水苔部分をしっかり固定し、ビニールで包み冷蔵庫又は冷凍庫で保存

|

|

|

| 写真22 切り口にトップジンを塗布する | 写真23 水苔を巻き付けビニール袋に入れる | 写真24 保存の様子 |

参考

※1松ヤニ(ロジン)の入手は、ネット(amazon等)からが便利です。価格は1kg2000円以下で購入できます。

※2トップジンペーストはホームショップ等で購入できます。チューブに入っているタイプと缶がありますが、利用量が大量でなければチューブが便利です。

参考文献

砂川茂吉(1994)樹木のつぎ木 北方林業会p29

小野陽太郎(1953)図説つぎ木繁殖法朝倉書店p35

(北海道育種場遺伝資源管理課)

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.