|

スギ・ヒノキ人工林内は間伐後にどのくらい明るいと天然更新できるのか?

現在存在しているスギ・ヒノキ人工林に広葉樹を混交させたり(これを針広混交林といいます),広葉樹林に導いていく方法にはいくつか考えられます。そのうちの一つとして,スギ・ヒノキ人工林を従来より強度に抜き伐り(間伐)することで,広葉樹を天然更新させるという方法が考えられています。天然更新とは,人の手で苗木を植えたり,種子をまいたりせずに,森林内に天然に存在する種子や稚樹を利用して、次の世代の樹木を定着させることです。天然更新してくる広葉樹には,次のような3つのタイプがあると考えられます。

・1つ目は,人工林内に元からあった稚樹です。これを前生稚樹といいます。

・2つ目は,元から森林内の土壌中で休眠していた種子が,間伐による環境の変化により発芽してくるものです。これを埋土種子(あるいはシードバンク)による更新といいます。

・3つ目は,近くにある広葉樹から新たに種子が運ばれてきて発芽するものです。これを種子散布による更新といいます。

つまり,スギ・ヒノキの人工林を間伐することで,元からあった前生稚樹の成長や,埋土種子あるいは種子散布による更新を期待しているわけですが,どのような条件で,どんな樹種が,どれくらい天然更新してくるのかは,まだよくわかっていません。また,もし天然更新がうまくいったとしても,その後,前生稚樹や芽生えが成長できるかどうかは,林内がどれくらい明るいのか(林内光環境)にも影響を受けます。

そこで,森林総合研究所九州支所では熊本県林業研究指導所と協力して,熊本県南部にあるスギ・ヒノキ人工林に調査地を多点に設置しました。調査地とした林分は,比較的強度な間伐が行われたスギ・ヒノキ人工林で,様々な地形条件(標高,傾斜,斜面方位)に成立していて,様々な林分構造(林齢や密度,樹木サイズなど)を持っています。これらの調査地において,

・どれくらい間伐すると,どれくらい林内が明るくなるのか?(間伐後の林内光環境)

・人工林内に,どんな前生稚樹が元からどれくらいあるのか?(前生稚樹の樹種と本数)

・間伐後に,どんな樹木が何本くらい発生してくるのか?(埋土種子,散布種子からの実生の発生)

・間伐後に,前生稚樹はどれくらい成長するのか?(前生稚樹の成長)

を調べています。これらのことが,樹種や林分構造,地形要因によってどう影響されるかを解析しています。また,九州南部地域ではニホンジカが多数生息しており,シカによる食害の影響も無視できません。そこで,上記の(3)(4)については,シカが入れないような柵の内側と外側の両方で調べています。

これまでにわかってきたことなど,,,

・同じ間伐率なら,スギ林よりヒノキ林の方が林内が明るいようです。

・林齢が高いほど,間伐後の林内は明るいようです。

・前生稚樹は,標高が低いところの方が,標高が高いところよりも種数・本数とも多そうです。

・埋土種子から発芽してくる樹木は先駆的な樹種が中心で,九州ではタラノキやアカメガシワ,カラスザンショウなどが多く見られるようです。

・種子散布には,風によって運ばれるもの(風散布),鳥によって運ばれるもの(鳥散布),重力によって落下し(重力散布),その後ネズミやリスなどによって運ばれるもの(動物散布)があります。暖温帯である九州では,常緑広葉樹の更新が期待されています。例えばシイやカシの仲間はドングリがなるタイプなので,重力+動物散布型ですが,種子がなる母樹が近くにあるかどうかが影響しそうです。(データなし)

・シカの食害の影響はとても大きそうです。

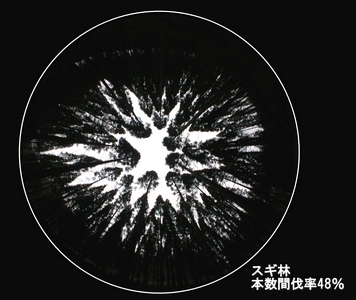

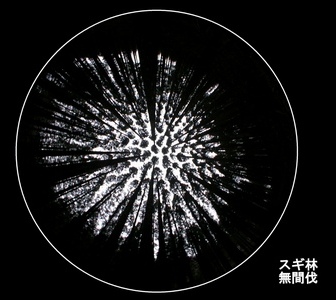

1. 林冠の様子(全天写真)。白く見える部分が空。これが多いほど林内は明るい。

2. 林内の前生稚樹(左)と,前生稚樹から萌芽したコジイ(右)。

3. 埋土種子から発芽した,アカメガシワ(左),タラノキ(右)の実生。

4. 散布種子から発芽した(と思われる),シロダモ(左)とウワミズザクラ(右)実生。

5. シカ柵の内側は緑が多く見えるが(左),外側(右)は林床には何もない(シカの食害)。

|