過去の土地利用方法がわかれば広葉樹林化適地がわかる

目的

多様な森林づくりが求められる中で、広葉樹林へ更新する際にカシやシイ類等の高木性広葉樹が侵入・定着する割合は、過去の土地利用形態や隣接地の天然林の有無によって決まることが解ってきました。

過去、山野の一部では、雑木を伐採して焼き払い作物を収穫する焼畑農業が行われ、家の屋根や牛馬の敷き草等のための共有原野が多く存在し、毎年共同で刈り払い利用されていました。現在では、農業技術の向上や生活様式の変化から次第に利用されなくなり、代わってその多くが造林されていますが、このような場所では高木性の広葉樹が侵入・定着しにくいと考えられています。また、広葉樹が侵入するためには、隣接地に種子源となる広葉樹天然林が存在する必要があります。

このことから、広葉樹林へ更新しやすい場所を予測するため、地理情報システム(GIS:Geographic Information Systems)を利用して適地判定する技術を開発しています。過去の土地利用図の作成や種子源となる広葉樹天然林の抽出を行い、その分布状況を解析し更新適地をマッピングすることで、効率的な広葉樹林への更新が可能になります。

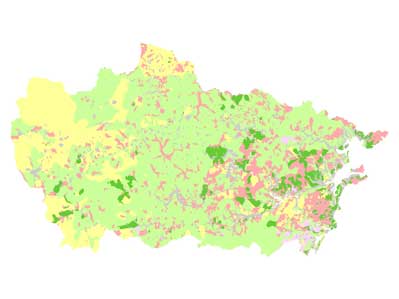

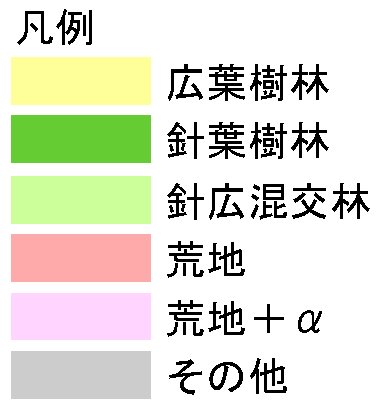

国土地理院が所有する明治時代の旧版地図から作成した過去の土地利用図

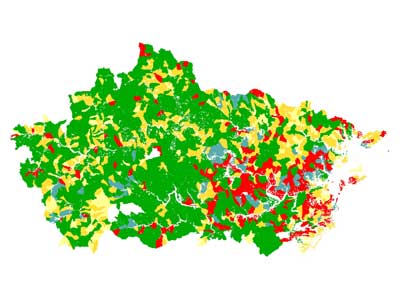

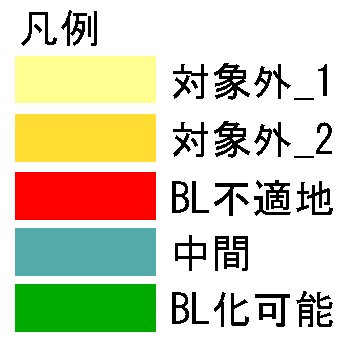

広葉樹林化更新適地のマッピング(暫定版)

|