明るいほど光合成をする樹、中程度の明るさでよく光合成する樹

多様性豊かな森林の造成を目的とした針葉樹人工林への落葉広葉樹の導入を行うには、上層木を部分的に伐採し、林床(森林内の地面)の天然更新稚樹(伐った後に出てきた幼木)育成を図るか落葉広葉樹の苗木(畑で生産した幼木)を樹下植栽することにより行います。その際、光環境的にどんな生育場所を作るとよいかを樹種ごとに明らかにすることが必要であると考えました。そこで、異なる光環境を人工的に作り、そこで育成した落葉広葉樹苗木の光合成速度を調べることにより、上記のことについて検討しました。測定した樹種はコブシ、ケヤキ、ミズナラ、コナラ、クリ、ブナ、シラカンバ、ミズメの8種です。

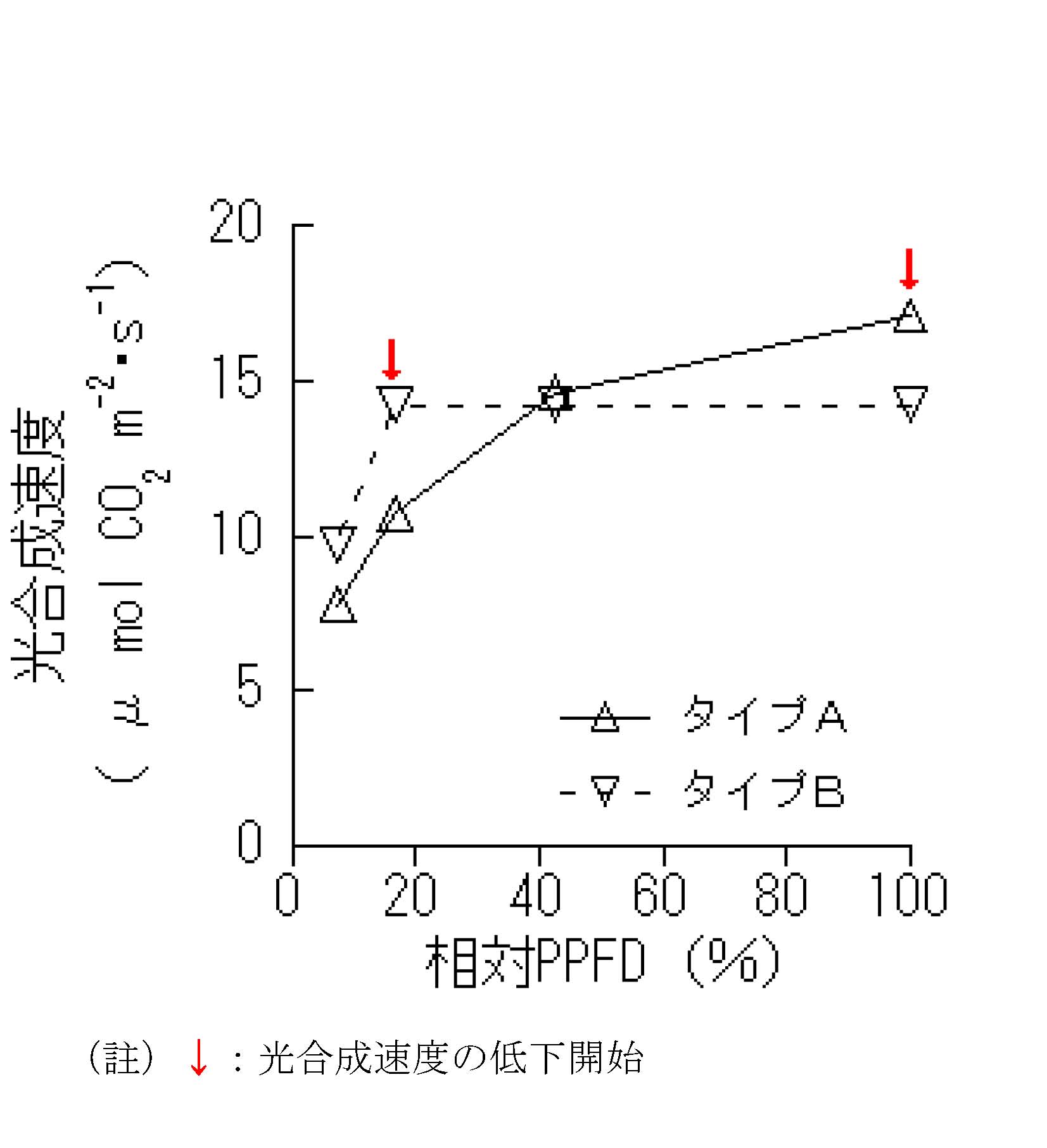

下図に相対PPFDと光合成速度の関係を示します。相対PPFDとは林床の光環境の指標で、その値が小さいほど暗い光環境になります。相対PPFDに対する光合成速度の変化には、相対PPFDが低下すると光合成速度がすぐに低下するタイプAと相対PPFDが低下しても、ある程度までは光合成速度を維持するタイプBが認められました。また、被陰を受け、陽葉(十分に陽が当たる明るい場所の葉)の光合成速度と陰葉(ほとんど陽が当たらない暗い場所の葉)の光合成速度の差の大小関係は*のようになりました。陽葉と陰葉の光合成速度の差が小さい樹種のほうが、暗い光環境でも光合成速度が低下しにくい樹種と言えます。

*シラカンバ>ミズメ、ケヤキ> コナラ、クリ、ブナ 、ミズナラ>コブシ

(斜め字体:タイプAの変化を示す樹種、通常字体:タイプBの樹種)

以上の結果から、ミズナラ、コナラ、クリ、ブナのブナ科4種およびコブシは、被陰されても光合成速度をある程度まで維持し、暗い光環境でも光合成速度を大きく低下させないことから、小さな疎開地や間伐地などの暗い林床での育成にも向くと考えられました。それに対してケヤキ、シラカンバは、被陰されると光合成速度がすぐに低下し、暗い光環境で光合成速度を大きく低下させることから、皆伐地や大きな疎開地などでの育成に向くと考えられました。ミズメは、被陰されても光合成速度をある程度まで維持しますが、暗い光環境での光合成速度の低下が大きいことから、どちらかと言えば、皆伐地や大きな疎開地などでの育成に向くと考えられますが、小さな疎開地や間伐地での育成も可能であると考えられました。

下:相対PPFDと光合成速度の関係

|