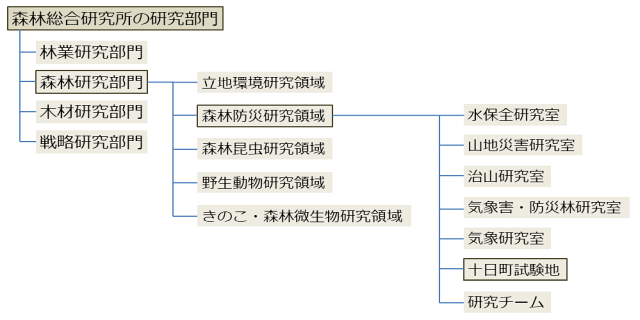

十日町試験地の所属組織

十日町試験地は、農林水産省林野庁所管の国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所の 森林研究部門 森林防災研究領域に所属しています。

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所は、森林・林業・林産業にかかわる研究と育種事業を行う機関で、茨城県つくば市の筑波研究学園都市にあります。また、森林総合研究所には、林業研究部門・森林研究部門・木材研究部門・戦略研究部門の4つの研究部門のほか、北海道(札幌市)・東北(盛岡市)・関西(京都市)・四国(高知市)・九州(熊本市)の5つの支所、多摩森林科学園(八王子市)、林木育種センター(日立市)、北海道(江別市)・東北(滝沢市)・関西(岡山県勝央町)・九州(合志市)の4つの林木育種センター育種場、および、森林バイオ研究センター(日立市)があります。

組織図

森林防災研究領域

森林は土砂災害や気象災害を防ぎ、安定した水資源を供給する重要な役割を果たしています。また、二酸化炭素を吸収して温暖化を防ぐなど地球環境を保全するうえでも重要な存在です。森林防災研究領域は、森林総合研究所4研究部門の中の森林研究部門に属する研究組織で、森林の持つ水源涵養機能、災害防止機能や環境形成機能の解明と機能の高度発揮に向けた研究・技術開発を通じて、安全で安心な社会の実現を目指しています。

十日町試験地の歴史

| 1917年 | (大正6年) | 3月11日、農商務省山林局林業試験場十日町森林測候所として設立 |

| 1936年 | (昭和11年) | 林業試験場十日町森林治水試験地に改名 |

| 1950年 | (昭和25年) | 林業試験場十日町試験地に改名 |

| 1988年 | (昭和63年) | 森林総合研究所十日町試験地に改名 |

| 2001年 | (平成13年) | 法人化により独立行政法人森林総合研究所十日町試験地となる |

| 2015年 | (平成27年) | 国立研究開発法人森林総合研究所十日町試験地に改名 |

| 2017年 | (平成29年) | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所十日町試験地に改組 |

十日町試験地は1917年3月に林業試験場十日町森林測候所として信濃川中流域の現在の地に開設されました。森林測候所とは、洪水対策のために全国の主要河川沿い39箇所に設けられた気象観測所で、特に降水量の観測と情報提供を主な業務としていました。森林測候所は、明治時代末(1907年~1910年)に全国各地で発生した大水害の対策のための第1期治水事業(1911年~)として、農商務省山林局(現農林水産省林野庁)が中央気象台(現気象庁)の協力で設置し、林業試験場が業務を担っていました。当時の気象観測所は主に都市部にありましたが、水害対策のために中山間地域においても気象観測が重要になったのです。

1920年に全国の森林測候所の責任者に平田徳太郎(後に日本雪氷協会(現日本雪氷学会)初代会長)が就くと、当初の気象観測に加えて森林の治水および水源涵養機能の研究も行われるようになりました。十日町森林測候所においては、山形県新庄市にあった積雪地方農村経済調査所からの委託を機に積雪の観測や調査が重点的に行われるようになりました。

1935年に第1期治水事業が終了すると森林測候所は廃止されましたが、1936年からの第2期森林治水事業に伴ない、全国の森林測候所のうちの14箇所が森林治水試験地に転換しました。十日町も森林治水試験地と改められて存続し、社会の要請に応えて森林雪害や雪崩の防止に関する調査研究に力を入れるようになりました。

その後1950年に十日町試験地と改名され、1988年には林業試験場が森林総合研究所と名称を改めました。さらに、2001年に農林水産省から離れて独立行政法人となり、2015年に国立研究開発法人と名称変更、2017年度からは森林総合研究所が国立研究開発法人森林研究・整備機構に所属することになり、現在に至ります。

お問い合わせ / CONTACT

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 森林防災研究領域 十日町試験地

〒948-0013 新潟県十日町市川原町 614-9

Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)

614-9, Kawaharacho, Tokamachi-City, Niigata, 948-0013 Japan

e-mail: