ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 研究情報 1988年 > 研究情報 No.9 (Aug. 1988)

ここから本文です。

研究情報 No.9 (Aug. 1988)

巻頭言

都市近郊林の山地災害防止機能について

育林部長 陶山正憲

関西地域には、いわゆる“都市近郊林”が多く、従ってこれが当支場の重要な研究課題の一つになっている。このような都市に隣接する山地では、一度崩壊や土石流のような自然災害が発生すると、人命に直接かかわるので、特にきめ細かな保全対策が要請される。つまり、無人の奥地よりも、森林の効用に対する期待が一般に大きいわけである。

森林施業に関連する森林の土地保全機能、特に崩壊防止機能に関する研究は、従来から土砂災害の防止・軽減をはかる上で強く要請されている。一般に、崩壊の発生要因としては地形、地質、植生と、誘因としての降水量が考えられる。これらの諸因子の中で、森林は他の諸因子と同等に崩壊防止の方向に働く一つの因子であることには異論はないが、他の諸因子の一つあるいはそれ以上が、崩壊を起す方向に働く場合に、森林が必ずしもこの作用を相殺することはできない、というのが一般的な意見のようである。また逆に、崩壊の発生を促進する因子の中で、最も有力に作用するものとして降水量、特に降雨強度をあげる場合も多い。水はまた、地中に浸透して土壌を飽水し、その重量を増加するばかりでなく、摩擦係数を減少し安定角を小さくする。すなわち、崩壊の急険性をはらませる。既往の報告では、乾燥時に摩擦係数が0.84の腐植土は飽水すれば0.51となり、乾燥時に0.84の混砂粘土は飽水時には0.31に減少する。また土壌は一般に、その性質として若干の湿気を帯びた時に安定角が最大となり、飽水すれば安定角は著しく低下する。いかなる土壌も飽水すると、30°以上の角度では安定できない。

このように、降水の山地荒廃現象におよぼす影響は少なくないが、その防止対策として豪雨の追放、雨量分布の変更等が全く不可能な現状では、大地への雨滴落下後の水の機械的エネルギを軽減する方法を採らざるを得ない。この要求に概ね応えられるものとして、まず森林の防止機能の活用が考えられる。これについては、既往に起った崩壊の調査報告中に、示唆の形で種々の提言がなされている。例えば、• 浅根性樹種と深根性樹種とを混植または帯状に交互に植栽して根系層の底部の摩擦抵抗を増加させること、• 山腹一帯を被覆する根系網に疎密または中断される部分があればそこから崩壊が誘発されること、• 森林の伐採により崩壊の発生頻度と面積が増大すること、• 崩壊地の周縁部では根系のほとんどが引張力で切断されること、• 概して針葉樹よりも広葉樹の方が、また老齢林や幼齢林よりも壮齢林の方が崩壊防止に効果的であること、などである。これら森林の有する崩壊防止機能の発現に最もかかわりが深いのは樹木根系であり、そのかかわりの機構を解明するには、樹木根系の引張試験、根系を含む土層のせん断試験、及び抜根試験などを精度よく行い、それらの成果を総合的に検討していく必要があろう。

研究紹介

野ネズミはどの様に数を増やすか?

北原英治

日本に生息するネズミ類には、尾の長い仲間(アカネズミやドブネズミ等)と尾の短い仲間(ハタネズミ類)がいて、どちらも森林と深い関わりを持って生活している。このうち、穴居生活に適応している草食性のハタネズミは本州および九州においてしばしば個体数の異常増加を起こし、若い造林木を加害する。また、ハタネズミの生息していない四国ではスミスネズミが、北海道ではエゾヤチネズミが造林木加害種として知られている。ネズミによる被害の発生は個体数の増減と密接に関係していて、森林保護と生態学的観点から大きな問題となっている。ここでは、関西支場構内に設けた野外柵のハタネズミ実験個体群の成長過程の観察結果を簡単に紹介して、個体数の変動要因について考察したい。

植物が枯死した積雪下の野外柵

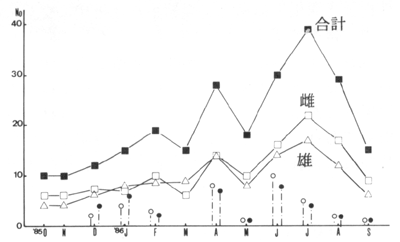

野外柵(2区画、A、B群)にハタネズミを放飼して、個体数の変動と繁殖の状態、新個体の出現状況を調べた(写真)。両群とも周年繁殖を続けており、比較的高密度に推移したA区画群では新生個体がほぼ毎月出現していた。一般にアカネズミ類の繁殖活動は気温と極めて深い関連があり、その活動は春と秋に限定されている。しかし本実験の結果、本種ハタネズミの繁殖活動の開始に気温は絶対的要因ではないことが判った。また、ハタネズミにおいて排卵は交尾刺激により誘起されることが推察されている。このことは、ハタネズミが、排卵を周期的に繰り返す他の動物に比べ有利な繁殖戦略を持つことを示している。一般にネズミは増えると攻撃性が増し、分散が起こり高密度を避ける傾向がある。しかし、ハタネズミではこの攻撃性が激しくなく、“いる所にはかたまってたくさんいる”という特徴が見られる。次に、性比について見ると、雌の個体数がほとんどの月で雄個体のそれを上回っていた。この性比の偏りは個体数変動に関連しており、個体数が減少する際には必ず雄の数が少なくなった。一方、秋に放飼して低密度に誰移したB区画群では雄雌の割合もほぼ同等で、新生個体も雄(35頭)に対して雌(36頭)と、ほぼ1:1であった(図-1)。

図-1 ハタネズミB区画群での個体数変動

(縦破線は新生個体を示す。○-雌、●-雄)

野外柵にはネズミの捕食者としてネコ、イタチ、フクロウ等が俳個しており、上記の高密度群での雄個体の消失は捕食によることも考えられる。しかし、ワナを用いて推定した行動圏を雄雌個体で比較すると両者には差がなく、雄個体が活発に広い範囲を行動するため捕食され易かったことは考えられない。移動・分散を完全に阻止された野外柵内では他雄個体との接触は頻繁に発生することが考えられ、そのことから生じるストレスが雄個体の寿命を短くしたことも推察される。

次に、一腹胎児数のA、B両群での比較を行った(表-1)。それによると、胎児数は低密度安定を示したB区画の方が有意に多かった(P<0.05)。動物が妊娠すると、栄養、個体群の密度、母獣の齢・体重等の要因が胎児に影響し、実際に産まれる仔数は胎児より少なくなるのが普通である。このため、産仔数に関する報告例と比較しにくいが、室内飼育下での例では3.0-4.2と少ない。

| A区画 | 4.22 | 1.20 | 9 | 2-6 |

| B区画 | 5.33 | 1.07 | 12 | 4-8 |

| 合計 | 4.86 | 1.24 | 21 | 2-8 |

自然群においても“社会的フェンス(Social fence)”ができるとの考えが出されたこともあり、野外柵の様な人工フェンスを用いての実験は増える傾向にある。今後はネズミ個体群の変動に関する諸現象を説明する生理・生化学的な解析が必要と思われる。

京都のスギは衰退しているか

清野嘉之

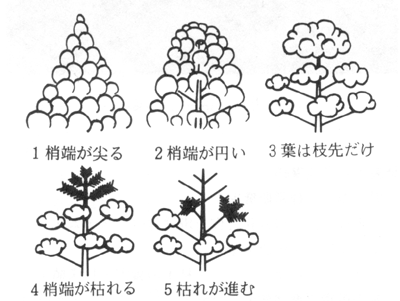

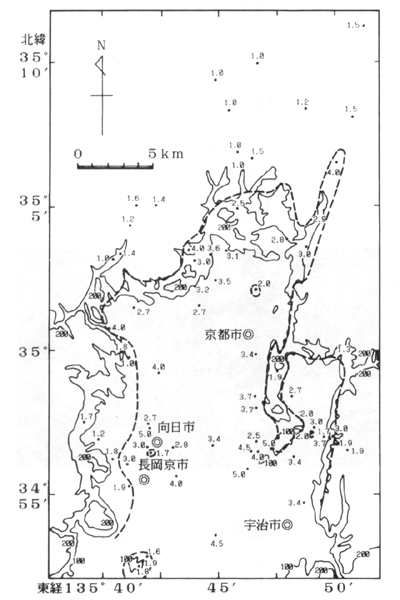

スギの衰退調査は各地で実施されているが、近畿・中国が対象とされたのは1976年の京都市近傍の例のみである。衰退のその後の進行を知る意味もあって、1987年にふたたび京都で調査を行った。図-1の衰退度を採用したが、衰退度は樹齢によっても異なるので樹齢範囲を揃えて解析に供することとし、78~124年生個体についてスギ衰退地図を作成した(図-2)。そして図-2の結果をもとに多変量解析の手法を用い、衰退の原因や発生条件を解析した。その結果つぎのことが明らかになった。

図-1 スギの衰退度を示す模式図 (1→5, 健全→衰退)

図-2 京都市近傍地域のスギ衰退地図

実線は100mあるいは200mの等標高線、破線は78~124年生個体の平均衰退度2の等値線、◎は市役所の位置。・と添字は調査地点と平均衰退度。盆地内の平均衰退度2の飛び地は北から順に下鴨神社(平地)、中山(丘陵)、向日神社(丘陵)、男山(山地と山麓)。

衰退度の高いスギは図-2の破線の内側、主として京都盆地の平地で見られた。ただ最近11年間に衰退は進んでいなかった。降水量や気温など中気候レベルの気象条件や大気汚染物質の量は地域全体でほぼ一様であり、衰退度には直接関係していなかった。衰退度に係わる主要な要因は、立地乾湿条件、孤立木化の程度、交通量の多い道路に面する程度、スギカミキリの食害の程度、及び樹木周囲の土壌の踏み固めや舗装化の程度の五つであった。立地が乾性であるほど、孤立木化するほど、交通量の多い道路に面するほど、スギカミキリの食害を受けるほど、土壌の踏み固めや舗装化の程度が著しいほど、衰退度は増大する。5要因の決定係数は73%と高く、京都市近傍のスギの衰退度の違いは五つの要因でほぼ説明される。

スギが孤立木化することや交通量の多い道路に面することは、市街化に伴って避けにくいことではある。しかし京都盆地の平地で唯一スギが健全であった下鴨神社が、まとまった面積のしかも保存状態のよい樹林を有しているところであることは、示唆に富んだ事実である。京都において最近11年間に衰退が進んでいなかったことは、主要な要因の状態がこの間さほど変化しなかったことを示唆している。関東平野では衰退が進展中であるというが、どのような要因が衰退に係わり、要因の状態にどのような変化が起こっているのであろうか。

ところで、やせ地のスギや蛇紋岩地帯のスギの樹形はまさに衰退スギのそれであるが、それらを衰退と呼ぶことには抵抗があろう。すなわち自然条件による衰退度増大と人為的条件の発生によるそれとは区別さるべきである。後者を知るには反復調査が必須で、また対照となる自然条件下での衰退度の把握も重要である。環境問題の関連で行われる衰退調査では、地域ごと齢級ごとに調査個体を特定し、ある期間ごとに衰退度を調べる、そのような体制がとられることが望ましい。今回の調査は、京都における体制の整備を目的とするものでもあった。

コラム

ヒノキ樹脂胴枯病

ヒノキ樹脂胴枯病の被害は関東から九州まで発生しており、関西地域ではほとんどの府県で発生が認められている。その背景には、マツの材線虫病によるマツ枯損跡地にヒノキ造林が拡大したことがあげられる。

罹病したヒノキは幹や枝の病患部から樹脂を流出し、樹皮上に白く固結する。本病でヒノキが枯死にいたることはまれであるが、患部から折れたり曲がったりするため、梢端部の枯死や生長の低下をまねく。また材にシミが残ることがあり、材質に対する影響も心配である。病原菌 Monochaetia unicornis は、アフリカ、アメリカ、ニュージーランドなどでイトスギやビャクシンの仲間に同様の病気を発生させて問題になっている。日本ではネズミサシ、サワラ、ロウソンヒノキにも被害がみられるが、林業上はヒノキの被害が特に問題である。

本病は苗畑で感染した罹病苗と造林予定地に残存する罹病ネズミサシから広がる例が多い。そこで苗畑での養苗には充分注意し、造林予定地にはネズミサシを残さないようにすることが必要であろう。本病はヒノキ、幼齢木に対する重要病害であるがまだ不明な点が多く、現在調査研究が進められている。

(伊藤進一郎)

マツ山のピンチヒッター

ネズミサシ

ヒノキ科の常緑小高木であるネズミサシ(Juniperus rigida Sieb. et Zucc.)(写真)は日当りのよい岩石地や荒廃地などのやせ地によく生じる。大きいものは高さ10m、直径30cmに達する。岩手県から九州(中部)、朝鮮、中国(北部)に分布し、山陽道にはとくに多い。マツクイムシによるマツ枯損林地で旺盛に生育している姿はつとに見かけられるところである。このネズミサシは和白檀とよばれ珍重されることのある有用樹で、心材は淡褐色を呈し光沢が美しいので床柱などに利用される。良質材は高価である。

したがって、ネズミサシ林を造成してみたら、という気も起ころうというものであるが、解決さるべき問題は多い。まず、ネズミサシの繁殖や生長特性などはほとんど分かっていない。個体数をふやし良質材を得る施業法を確立するには、ネズシサシの生きざまを十分に知る必要がある。また、ネズミサシはヒノキ樹脂胴枯病(左覧参照)菌の宿主になるので、その対策も重要である。病菌の巣窟となることを避けつつ、ネズミサシ林を造成する。はたして可能であろうか。

(清野嘉之)

おしらせ

支場研究成果発表会

関西支場の第3回研究成果発表会の課題と発表者が次のように決まりました。この外に特別講演1題を予定しています。

なお開催の日時は未定ですが、10月の中~下旬に開かれる近畿・中国ブロック会議の翌日午前を予定しています。

発表者と発表課題

- 黒川泰亨(経営研究室)

- 森林組合のOA化と作業班就労のシステム化

- 山田文雄(昆虫研究室)

- ノウサギによるヒノキ造林木の食害と林床植生

- 陶山正憲(育林部)

- 都市近郊林の水土保全機能について

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.