ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 研究情報 1989年 > 研究情報 No.12 (May 1989)

ここから本文です。

研究情報No.12(May1989)

巻頭言

これからの施業―都市近郊のスギ・ヒノキ人工林

河原輝彦

最近、森林とくに都市近郊林の果たす役割は、木材生産のほか、緑とのふれ合い、森林浴、自然観察、文化活動の場など多様化し、そのための森林管理が求められている。すなわち、都市近郊林には、場所によっては禁伐という厳しい保全規制を受けている林から、木材生産と保全とを両立させる伐採制限林、あるいは保全機能をあまり高く評価する必要のない生産林までいろいろあり、それぞれの森林で取扱いも違ってくる。

一般に都市近郊林ではもっとも大きく評価される点は風致的な面である。都市近郊にあるスギやヒノキ人工林においても、木材生産とともに風致・景観など公益的な面が要請される。これらの林では、経済性のみを重視した大面積皆伐・一斉単純人工林施業を取り入れることの困難な場合が多いため、複層林施業が基本の一つとなる。

複層林といっても、スギやヒノキの人工林を部分的に伐採し、その跡地にそれらと同樹種の苗木を樹下植栽するか、天然更新によって造られた二段林、三段林あるいは択伐林等の林型から、風致的効果の大きいアカマツや広葉樹等の異樹種を混交させた混交複層林型まで多種多様であり、社会的ニーズに合った林型を取り入れる必要がある。

これら複層林施業の多くは非皆伐施業となるため、風致面ばかりではなく、国土保全、水源かん養などの公益的機能も優れているばかりではなく、地力の維持、気象害の回避、優良材(長伐期による大径材、(枝打ちによる無節材など)の生産、さらに更新作業(地ごしらえや下刈り)の省力など木材生産面からも有利な点が多い。これらのことから、公益的機能の高度な発揮が要請されている保安林や自然公園等の人工林では、複層林施業を積極的に取り入れていくべきであろう。

複層林施業に対する関心が高まってきたこともあって、これに関する研究も最近とくに活発になり、多くの研究報告や解説書が出されている。しかし、複層林施業を体系化するにはまだ未解決の研究部分も多く残っているのが現状である。関西支所においても、スギやヒノキの単純林を、「針針」あるいは「針広」混交など多様な複層林に誘導するための施業体系を確立することを目的として、次のような研究を行っている。

- 「ヒノキ天然更新稚樹の成立過程の解明」

- 「樹下植栽木の成長過程の解明」

- 「針広混交林誘導試験」

- 「複層林の収穫予測法の開発」

(前造林研究室長・現東北支所育林部長)

研究紹介

林床可燃物の量と炎の長さの関係

玉井幸治

人工林内を歩くと、多量の落枝、間伐木が林内に放置されていることが多い。このことは、林野火災が発生した際に、被害を大きくする原因となる。火災の拡大を防ぐためには、落枝、間伐木を全て林外に持ち出したほうがよい。しかし落枝、間伐木の林内放置は他の面にも様々な影響を及ぼすので総合的な判断が必要である。ここでは、林床可燃物量をどの程度に管理しておけば、甚大な被害を防ぐことができるかについて考える。

林野火災の原因はタバコ、焚火の不始末が主である。従って発火場所は林床が圧倒的に多い。林野火災は、火が林床より林冠に燃え移ることによって被害が飛躍的に増大する。林床のみが燃えるのを「地表火」という。この段階なら、樹冠下の風速は弱いために延焼速度が遅く、飛火の危険もないため消火も比較的容易である。また林床を延焼するため、林道、河川などの不連続線で焼けどまり、被害も広範囲にならない。ところが、「樹冠火」つまり林冠に燃え移ると人為での消火は困難になる。これは、林冠が新たに燃料となることで、燃焼エネルギーが飛躍的に増大するためである。

一般に地表火だけでおさまった場合には被害が少ない。このことを利用し、米国など林野火災が落雷など自然現象で発生することの多い国々では、林床可燃物量のコントロールを行っている。地表火が発生しても林冠に延焼しない程度の可燃物量、気象条件の下で、故意に地表火を起こすのである。下記の式は、林冠に延焼するか否かを判断する際の、基本的な経験式の一つである。

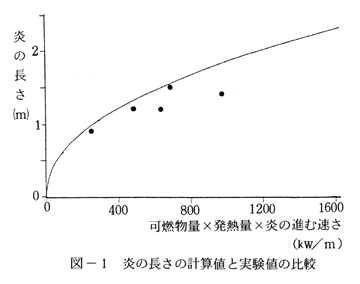

炎の長さ(m)=0.0775(可燃物の量(kg/m2)×可燃物の発熱量(kJ/kg)×炎の進む速さ(m/s))0.46

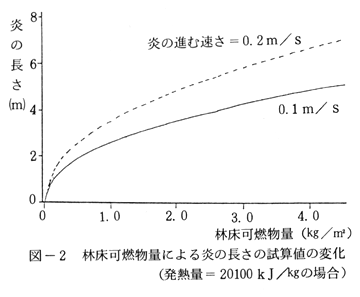

苗畑にスギの枝葉を敷き詰めて行った燃焼実験の結果はこの式にほぼ適合した(図-1)。実線が式による値、黒丸が実験による値である。そこでこの式を用いて、スギ林の林床可燃物が全て燃えた時の炎の長さを試算すると図-2のようになる。炎が傾かず垂直になっている場合には、図-2の縦軸を炎の高さと読み代えることができる。実際には、林床可燃物の全てが燃え尽きないこともある。先の実験の場合には20~50%が燃え残った。また炎も実際には傾いているかもしれない。しかしこれらの事はすべて炎の長さを過大に、すなわち安全側に見積ることになる。炎の進む速さの予測は難しいが0.1~0.2m/sの場合を想定すると、可燃物量2.0kg/m2の時は炎の長さは3~5m、4.0kg/m2の時は5~7mと予測される。従って枝下高5mの林分について考えると、林床可燃物量2.0・/m2であれば、地表火ですむ。しかし4.0kg/m2であれば樹冠火にまで拡大し、気象条件によっては大面積が焼失する可能性がある。

したがってこの場合、枝打ちや間伐をした際に、落枝や間伐木を一定量以下に減らしておけば、その林分から出火しても被害は少ない。最近複層林施業が話題になっているが、複層林は上層木の林冠まで延焼しやすい。まず地表火は、下層木の林冠に延焼する。すると下層木の林冠が炎をあげて燃え出すが、炎の本来の高さに下層木の高さが加わって、炎の見かけの高さは実際よりも高くなる。したがって上層木の林冠まで延焼しやすくなるわけである。複層林地業ではより一層の林床可燃物管理が必要となろう。

スギカミキリの人工飼料による飼育

細田隆治

スギカミキリはスギ・ヒノキなどの生立木に寄生して樹体内部に大きな食害痕を残すため、全国のスギ・ヒノキ人工林の最も深刻な害虫のひとつとなっている。1960年代に近畿・中国地方の研究者を中心にスギカミキリに関する共同研究が行なわれ大きく進展しているが、実用的な防除方法はまだできていない。スギカミキリの生理・生態に基づいた効率的な防除方法を開発するためには、試験に用いる均質なスギカミキリの幼虫および成虫を常に、しかも大量に供給する必要がある。そこで、スギカミキリの人工飼料による飼育を1977年から試みている。

標準的な飼料の組成と作り方は、新鮮なスギ伐倒丸太の内樹皮を-40℃で真空凍結乾燥して粉末にしたもの100g、寒天粉末40g、乾燥酵母40g、砂糖20g、防腐剤等を600ccの蒸留水に入れて加熱しながらよくかき混ぜる。オートクレーブにかけて殺菌した後、室温で放置して固化させる。過湿になるのを避けるため、固化後細かく砕いてから、プラスチック容器1個につき25g入れて幼虫1頭分の飼料とする。これに孵化幼虫を接種すると、4カ月後に成虫が得られ、人工飼料による飼育が可能であることがわかった。

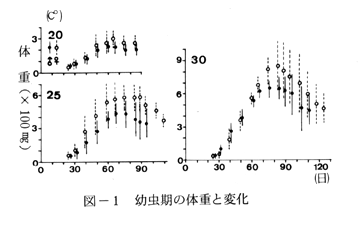

以上の人工飼料による飼育試験で得られた結果の一部について述べる。まず、羽化率は1977年当時25~30%であったのが1988年には50~60%に改善されている。飼育幼虫の齢数を明らかにするために、飼料内の脱皮殻を回収して、頭殻の触角間長を測定したところ、5齢に分けることができた(表-1)。次に、1979年および1981年に行った産卵数調査の結果を表-2に示す。ここで、人工飼育虫の生存期間というのは、冬期5℃で保存しておいた成虫を3月中旬に室温条件に出して飼育した期間である。両年ともに人工飼料で飼育して得られた成虫はスギ被害木から脱出した自然虫の約半分しか産卵しなかった。生存期間は人工飼育虫の方がやや短かったが体長の平均値は両成虫ともほとんど同じであり、人工飼育に起因する何らかの悪影響があると思われる。次に、幼虫の成長に対する飼育温度の影響を図-1に示す。いずれの温度条件でも、幼虫期の後半に体重が減少した。また、常に雌が雄よりも重い傾向があった。温度が高くなるほど、体重は重くなったが、最大体重に達する日数および踊化するまでの日数は長くなった。

今後、羽化率をさらに高めるために飼育方法を改善し、また成虫を随時得るために成虫の生殖休眠に関する条件を解明する必要がある。

| 齢数 | 頭数 | 平均値 | (範囲) | 成長比 |

| 1 | 40 | 0.4mm | (0.4~0.5mm) | |

| 2.00 | ||||

| 2 | 23 | 0.8 | (0.6~1.0) | |

| 1.75 | ||||

| 3 | 38 | 1.4 | (1.1~1.8) | |

| 1.48 | ||||

| 4 | 39 | 1.9 | (1.8~2.1) | |

| 1.34 | ||||

| 5 | 4 | 2.4 | (2.3~2.5) |

|

| 年度 | 成虫の由来 | 産卵数 | 生存期間(day) | 体長(mm) | ||||||

| 虫数 | 平均 | (最小~最大) | 虫数 | 平均 | (最小~最大) | 虫数 | 平均 | (最小~最大) | ||

| 1979 | 自然虫 | 16 | 72.1 | (13~170) | 16 | 26.6 | (19~34) | 15 | 21.2 | (15.0~26.0) |

| 人工飼育虫 | 10 | 34.8 | (0~102) | 10 | 20.7 | (13~34) | ― | ― | ― | |

| 1980 | 自然虫 | 53 | 119.3 | (9~346) | 53 | 31.6 | (9~51) | 46 | 20.7 | (15.0~29.0) |

| 人工飼育虫 | 10 | 55.3 | (0~142) | 10 | 30.3 | (23~45) | 9 | 19.6 | (17.2~20.4) | |

コラム

シカの数を数える

林木の被害防除や自然保護の点から「どのようにしてシカの生息数を推定するか」が重要な問題となっています。シカの生息数を推定するには、直接観察した数から推定する方法と、足跡やフンの数から推定する方法がありますが、どちらも一長一短があり、最近では両者を組み合わせて用いるようになっています。

シカは一般に日中の直接観察が困難な動物ですが、夜間にはサーチライトに目が反射して発見しやすくなり、また警戒心もやや薄らぐ傾向があります。これを利用して「スポットライトセンサス」と呼ばれる調査法が多くの地域で試みられています。これは、いくつかの調査路を夜間に徒歩または自動車で移動しながらサーチライトで照らしてシカ(の目)を数えるものです。移動距離にサーチライトの探照幅をかけて調査面積を算出し、観察数で割って生息密度を求めます。

実際の調査では、同一ルートを繰り返し調査する、フン粒数の調査プロットを併設するなどの注意が必要ですが、調査員は4人程度、車も軽トラックで十分です。また、1~2回の経験で発見率もかなり高められますので大型哺乳類の調査法の中では比較的手軽な方法です。

ただし、なにぶんにも夜間の調査ですので密猟者と間違えられないようあらかじめ関係機関へ連絡しておくことも必要です。

(小泉透)

スギ暗色枝枯病

病源菌Guignardia cryptomeriaeSawada

本病はスギ、ヒノキに枝枯・胴枯症状を起こす。病原菌はわが国に広く分布することが知られているが、被害の発生は関西以西の温暖な地方で多く、特に九州地方で被害が著しい。関西・四国地方においても本病によるスギ・ヒノキの集団枯損が発生した地域があり、最近被害が増加している病害である。

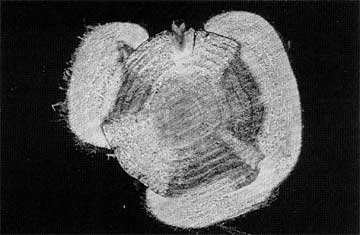

本病は春から秋に発生し、主に当年生および前年生の緑色枝幹が侵され、被害は若齢木から老齢木まで発生する。本病は、被害木の樹幹に枯枝を中心にした縦長の溝状の病斑を形成するのが特徴である。病斑が枝幹を一周した場合には、それから上部は枯死し、全体が赤褐色になる。本病により枯死に至らない場合でも、枯枝から腐朽菌が侵入し、材に変色、腐朽被害を起こすことが多い(写真)。そのため材価に悪影響を及ぼし、時には全く売り物にならないような激しい被害も報告されおり、近年材質劣化病害として大きな問題になっている。

本病の発生は、古くから気象条件や土壌条件などと関係があるとされている。しかしまだその発生生態については不明な点も多く、今後被害林分の実態調査を進め、本病の発生と立地条件および気象要因等との関連をさらに検討する必要がある。

(伊藤進一郎)

おしらせ

関西林試協総会の開催と部会活動

平成元年度の関西地区林業試験研究機関連絡協議会の総会は島根県林業試験場のお世話により、6月8日、9日に松江市で開催されることになりました。この総会では最近の研究情勢、全林試協の動向、部会活動の経過と計画、役員選出などについて意見交換と討議が行われることになっています。

保護部会の20年

保護部会は部会活動20周年を記念して1月26日関西支所において総会およびシンポジウムを開くとともに研究のあゆみを紹介した冊子「20年のあゆみ」を刊行した。

立地部会成果を刊行

立地部会は2月の総会において最近の成果をとりまとめることを決めていたが、今回、立地区別にみたヒノキの樹高推定基準表を中心にした冊子「関西地域におけるヒノキの成長調査」が刊行される運びになり、5月中旬頃に発刊される。

(長谷川)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.