ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 研究情報 1989年 > 研究情報 No.13 (Aug. 1989)

ここから本文です。

研究情報No.13(Aug.1989)

巻頭言

勘と経験による林業から情報システムに支えられた林業へ

経営研究室長 黒川泰亨

近年、コンピュータの性能向上と通信ネットワークの整備によって、世界中の情報が即座に得られるようになってきた。情報処理ならびに情報伝達技術の発達は、目を見張るものがある。もはや現代社会は、コンピュータなしでは成り立たない状況になってきている。コンピュータを中核とした情報システムの利用は、企業や官庁だけでなく、最近では小さい学習熟にまで浸透してきている。現代社会はまさに情報化社会であり、より精度の高い情報を入手したものが勝利を収めるという側面がある。このような情報システムの構築が一番遅れている産業分野が林業であるといっても過言ではない。

林業に関する各種の意志決定は、いわゆる『勘と経験』に頼る部分がとくに大きかった。そして、林業の長期性という不明瞭な言葉によって、勘と経験に依存した決定を正当化してきたように思われる。本来、林業は情報を最も多く必要としている産業の代表的なものと言えよう。植栽から伐採までが数十年という超長期に及ぶ林業では、現在の意志決定が遠い将来にまで影響を与えるため、より適切な意志決定のための確かな情報が要求される。勘と経験による林業を脱却すべき時期が到来している。

林業情報システムは、数ケ町村を含む流域全体を対象とした大規模なものから、個人経営を対象とした小規模なものまで多様である。内容的にも、事務計算量の軽減を目的とした簡易なものから、経営に関する意志決定を支援するための本格的なシステムまで広範に及んでいる。昭和60年度より、林野庁森林組合課を中心として林業情報システム化対策事業に取り組まれてきているが、この事業は、国産材主産地形成対策事業の一環として、情報化社会に即応した国産材の生産・流通・加工体制の整備に資することを目的としたものである。森林総研関西支所でも、風致林管理研究室と経営研究室のスタッフが当初よりこの事業に参画し、中心となって林業情報システムの開発に取り組んでいる。

目下検討中の情報システムは、林家の森林資源や経営管理に関する情報を把握し、適切な経営指導を行う林家経営システム、木材の伐採から販売までの過程を短縮し、在庫管理の合理化を手助けする素材等在庫管理システムなど8個のサブシステムに分割されている。その各々が一つの林業に関する基本情報データベースを共用するため、全体が一つのユニットを構成する設計となっている。すなわち、特定の作業を実行中にデータの一部を追加・削除・更新すると、それが他のシステムにも連動し、すべてのデータが自動修正される。このシステムの一部は既に稼働中であり、各界から注目を集めている。一つの流域全体が林業情報ネットワークで結ばれ、あたかもコンピュータ管理工場の生産ライン上で林産物が製造されていくような、地域林業組織化のための林業情報システムが、間もなく実用に供されようとしている。

研究紹介

ヒノキの天然更新が可能な林とは

河原輝彦*・井鷺裕司

ヒノキの林では、落葉がりん片状になって移動しやすく、また、林が成長して閉鎖すると下層植生が消失する。そのために落葉や土の流亡が進み、土地生産力が低下しやすいといわれている。この防止対策のひとつとして、間伐・枝打ちを行ない、林内を明るくすることによって林床植生を導入させることが考えられる。この場合、その植生の中にヒノキの天然生稚樹が多く含まれていれば、表土の流亡を防止するばかりでなく、森林の省力的な再生手段としての効果もあり一石二鳥である。

しかし、ヒノキの天然更新は、どんなヒノキ林でも簡単に成功するものではなく、成功するのは限られたわずかな林である。そこで、どのような立地条件(地温と林況)のヒノキ林でその可能性があるのかを知るために、大阪営林局23営林署の445ケ所のヒノキ林が調査され、次のような結果が得られた。

- 地況

- 標高:高くなるにともなって更新の可能性は大きくなり、750-1,000mでもっともよい。

- 方位:一定の関係はみられない。

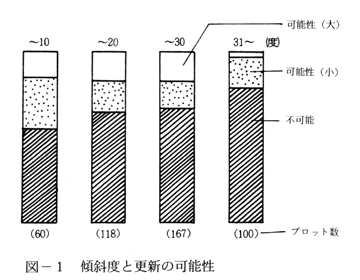

- 傾斜:10度以下の緩斜面では、更新の可能性は大きいが、急になるにともなってその可能性は小さくなる。(図-1)

- 基岩:一定の関係はみられない。

- 斜面の位置:下部よりも上部の方がよい。

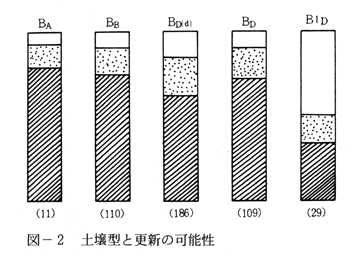

- 土壌型:BlD(適潤性黒色土)でもっともよく、次いでBD(d)(適潤性褐色森林土)である。(図-2)

- 降雨量:一定の関係はない。

- 林況

- 林齢:林齢が高くなるのにともなって更新の可能性は大きくなり、特に60年生以上の林で大きい。

- 林内照度:相対照度が3%以下では、更新の可能性は非常に小さいが、それ以上では大差ない。

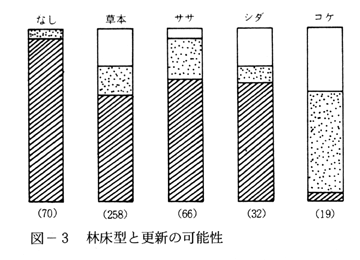

- 林床型:林床植生のないところやササ型での更新の可能性は小さく、反対にコケ型での更新は非常によい。(図-3)

- 林床植生の構成種:アオキやアジサイの生育しているところでの更新の可能性は小さく、反対にシャクナゲやシロモジがみられるところでは可能性は大きい。

これら多くの要因のうち天然更新に対する影響力の大きい順番としては、林床型、土壌型、標高、林齢、傾斜度、斜面の位置となっていた。したがって、ヒノキ天然更新が可能かどうかを判断する場合には、まずこれらの要因について検討する必要がある。また、これらの要因の中には施業によって変えられるものもあるので、施業によって天然更新の可能性を高めることもできるだろう。

(*現東北支所育林部長)

都市近郊林の被視頻度

野田 巌

都市近郊林の風致機能を評価する際には、視覚対象となる森林が、どの程度周囲から人々によってみられているかを評価することが必要になる。その評価には、被視頻度あるいは見られ頻度といわれる森林が周囲から見られる程度を示す指標が用いられる。従来、被視頻度の算出には視点と被視点との間の地形の起伏状況だけが用いられ、ある森林があらかじめ評価領域内に設定された視点のうちいくつの視点から見られるのかを求めることによって計算されてきた。しかし、実際には多くの人々が居住する市街地に近い森林ほど見られる頻度は高く、人々の目につきやすいものである。そこで、被視頻度を市街地域の人口分布(居住人口)を考慮する人口グラビティモデルによって計算した。この値は、従来の計算方法による被視頻度と区別するために被視ポテンシャルと呼ぶことにする。

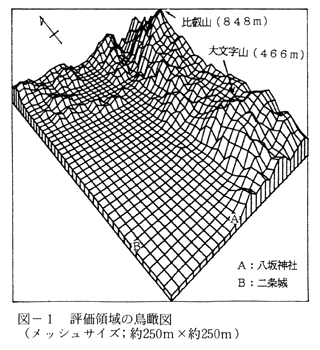

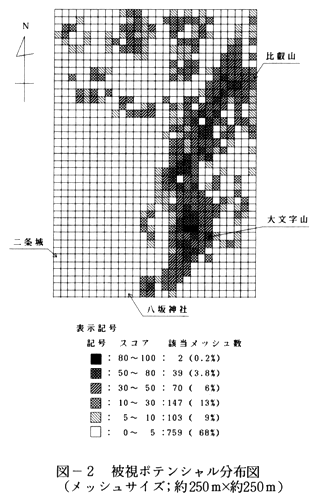

評価の対象領域は、数値地形モデルの鳥瞰図(図-1)で示す京都・東山地区(約10km×約7km)で、南は八坂神社、北は八瀬、岩倉の市街北部まで、西は二条城、東は比叡山までの領域である。今回のメッシュサイズは、約250m×約250mとし、領域は東西方向28個、南北方向40個の合計1,120メッシュで構成される。

計算した被視ポテンシャルのスコアを図-2に示す。なお、その値は最大値100、最小値0となるように基準化されている。これをみると、領域の中では標高が最も高く遠方からでも見られやすい比叡山一帯よりもむしろ、市街地に近い大文字山あたりの森林のほうがスコアが高くなっている。地点間の地形状況の他に人口、距離を用いて得られる被視ポテンシャルは、人口が多い市街地に近いほど高くなりやすい傾向を示す。それは、日頃どの程度実際に、森林が身近に見られる状況にあるかを示している。したがって、被視ポテンシャルが高い森林では、低い森林に比べて一般に風致的取り扱いが、慎重になされなければならないということになる。

今回の計算は、手法の検討に重点を置いたため、計算量を考慮して簡略化のためメッシュサイズを約250m四方という比較的大きなものにした。このサイズの場合、直径250m程度の丘が評価過程の中では丘として考慮されないなど、評価領域の地形が余りにも簡略化されてしまうため、実際に計算するときのメッシュサイズについて検討が必要である。

コラム

野鳥を見に行きましょう

深緑の季節になり、野に山に出向く機会の多くなる時期になりました。鳥たちは、厳しい冬を耐え抜き、繁殖の季節を終えて、幼鳥の成長期を迎えています。今がバード・ウオッチングにも最適の時候です。支所の構内も緑が豊富で、飛来する鳥の種類も多いので、野鳥の観察には好都合です。野鳥観察の楽しみの一つに、野外に出かけることでのハイキングの意味もありますが、仕事の合間の観察も意外と面白いものです。

現在、構内で容易に観察できる鳥は羽毛の美しいキジと個体数の最も多いムクドリ、そしてヒヨドリでしょう。今の時期には、このヒヨドリとムクドリがあちこちで空中戦を演じています。両者の見分け方は、前者がボサボサ頭でキーツキーツと鋭い声を発して攻撃的なのに対して、後者は黄色のクチバシでガーツガーツと鈍い声を出し、身体も幾分小さいことです。ヒヨドリは強いナワバリを持っており、都市近郊に棲む鳥ですが、山地でも市街地の庭園でも繁殖できます。ツバキの蜜を吸い、ナンテンの実など木本類の漿果を主に食べますが、親鳥は昆虫をついばんでヒナに与えます。ヒヨドリの分布は、アフリカからアジアにかけての熱帯地方が中心で、欧米にはいません。

(北原英治)

おしらせ

関西林試協総会開催される

関西地区林業試験研究機関連絡協議会(関西林試協)の第42回総会は6月8日、9日の両日、関係24機関の場所長が出席して島根県宍道町の島根県林業技術センターにおいて開催された。

会議では、中央での林業試験の動向や全林試協の動きが報告され、そのあと研究部会の活動状況と今年度の活動計画について協議が行なわれた。この結果、国に対する要望として「林業試験研究助成費の拡充」、「国庫助成を要望する課題」、「国公試験研究機関の連帯強化」などの事項を採択し、また木工・林産関係の部会を今年度中に設立してこの分野の研究の推進と研究者の交流をはかることになった。

小学生の体験学習―支所構内で―

京都市伏見区下鳥羽小学校6年生が7月4日に、また南区南大内小学校6年生が7月11日に支所を訪れ、それぞれ野外授業を行なった。

授業は6年の理科の教科のうち「草むらと森の植物」の一端として行なわれたもので、樹木園の会場では標本や剥製を使いながら森林や林業、またそこに住む動物の勉強をし、会議室ではビデオによる、森林と人間の生活との関わりを学習した。

この後、苗畑や実験林の中に入り「樹木の成長」「林の中と外での植物の違い」「落葉はなぜ溜らないか」などのテーマについて若手研究者から説明を受けると共に、温度や照度を実際に測ったり落葉を堀り起こして小動物を探すなど教室ではできない体験学習を行なった。

近畿・中国ブロック会議日程決まる

平成元年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議は10月19日(木曜日)に森林総研関西支所の会議室で開催されることが決定した。

また、第3回関西支所研究成果発表会はブロック会議の翌日、20日(金曜日)支所会議室で開かれることになった。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.