ここから本文です。

研究情報No.19(Feb. 1991)

巻頭言

地域研究への新たな取り組み

保護部長 滝沢幸雄

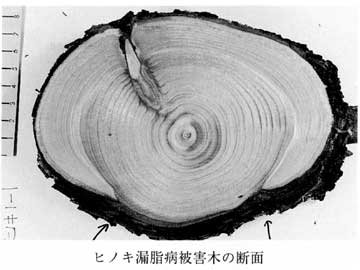

林業をめぐる社会経済的諸情勢の悪化により、就業者の減少を始めとして林業経営、保育、保護などの各分野でさまざまな問題が生じている。こうした状況に対処するため、林野庁は林業普及情報活動システム化事業の平成2年度新規課題として「野生獣害による新たな森林被害の防除法確立のための基礎調査」、「ヒノキ漏脂病の被害実態と防除技術に関する調査」および「長伐期施業の経営技術に関する基礎調査」を発足させた。一方、森林総合研究所においても地域の試験研究をサポートする形で①「大型野生動物の生息環境の解析と被害発生機構の解明」、②「ヒノキ漏脂病菌の分布・病原性および樹体反応」、③「長伐期化に伴う育林経営の変動態様の解明と経営的評価」などの課題を指定研究として同時に発足させた。これらの課題は国・公立の試験研究機関が互に連携を取りながら研究を推進させて行くことになっている。

研究期間は林業普及活動システム化事業が3年間、指定研究は2年間である。

森林総合研究所で実施する内容の①については、大型野生動物(シカ、クマ)の環境選択を植生と食性の両面から解析して、被害の発生条件を解明する。②については、ヒノキ漏脂病に関与する病原菌の検索、病原菌の侵入及び発病機構の解明、本病の発生と環境条件との関係などを検討する。③については長伐期林分の収穫予測および長伐期化が育林投資の採算性に与える影響などを調査し、長伐期化に関する経営技術の検討を行うことにしている。

国・公立の試験研究機関によるこのような取り組みは初めてのケースで、今後の研究成果が期待される。

研究紹介

嵐山の風致解析と風致施業(3)

アンケート調査結果の解析

杉村乾・野田巌・内村雄一・天野正博

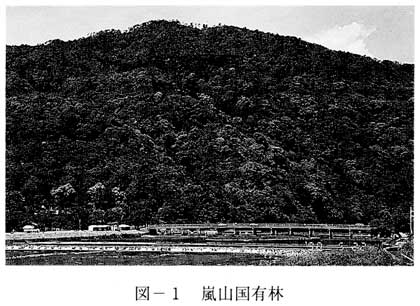

森林の持つアメニティ資源に対する期待が高まる中で、年間800万人近くが訪れると推定される京都嵐山の自然景観の最も主要な部分に位置する国有林をいかに管理するかはたいへん重要な課題であろう。本報17号(1990年8月)にも紹介されたように、嵐山は植栽等の手入れによりヤマザクラ・カエデ・アカマツの森林が維持されてきた歴史的経過があるが、近年はケヤキや常緑広葉樹が優占する森林へと遷移する傾向にあり、嵐山の自然景観の質的な劣化が問題とされるようになってきた。そこで、かつての四季の変化が楽しめる姿へ戻そうとする計画が立てられ、ケヤキの上木の一部伐採を伴うサクラの植栽試験が始められたところである。しかし、他方で自然保護に対する関心の高まりもあり、嵐山の森林に人為的な手を加えずに自然のままの変化に任せるべきであるという意見も出されている。こうした社会的な背景のなかで、景観の保全を最大の目標とする嵐山国有林の管理の方向性を探るために、この国有林の景観を享受している観光客と地元住民に対してアンケートを行い、彼らの意見・愛着度・行動パターン等を調査した。

調査は6月と11月の2回に分け、地元住民(6月のみ)と旅館・ホテル宿泊客に回答用紙を配布したほか、嵐山地区で観光客に面接して回答を依頼する方法で、地元住民301人、観光客(宿泊客も含む)901人から回答を得た。全問回答に20分程かかるアンケートであったにも関わらず、地元住民と宿泊客からの回収率および面接回答者の回答率は総計で84%にのぼり、この問題に対する人々の関心が高いことが示された。質問項目は嵐山国有林の重要性及び現在の景観に対する満足度、森林のタイプ・紅葉の色合い・花の色についての一般的な好み、マツ・サクラを復活させることについての意見、樹木の植栽に要する費用の負担に対する主体的な意志、上木を伐採した箇所の目立ち具合などについてであった。

嵐山国有林の景観に対する満足度の高さは、その景色(図-1)がよいと答えた人が全体で87%あったこと、観光客の73%が木々の緑(紅葉)を楽しんだと答えたこと(寺社仏閣は42%、みやげ物は22%)によって示された。また落葉広葉樹の森林を好むと答えた人が75%(針葉樹は38%、常緑広葉樹は19%)で、秋の葉の色合いとしては紅葉を好む人が80%(黄色は51%、緑のままはl0%)、また白やピンク色の花を好む人がそれぞれ49%、48.5%と最も多かった(黄色・赤はそれぞれ34%、35%)ことから、一般的な好みとしても、カエデやケヤキが優占する中にサクラの残る現在の嵐山の森林景観が人々の嗜好に非常に良く合うものであることが窺える。ただし、緑の濃さについてはもう少し(もっと)薄い方がよい(22%)、また緑の濃淡のコントラストについてはもう少し(もっと)強い方がよい(29%)という印象を受ける人もあり、まだ改善の余地があるといえる。

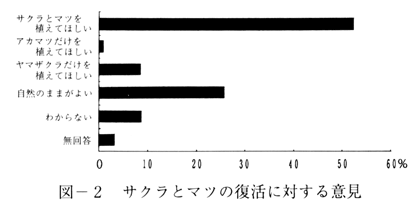

嵐山にサクラとマツを復活させる点については、62%の人が賛成であるが、他方で26%の人が自然のままがよいと答えた(図-2)。旧来の森林を回復させることについては賛成意見が大勢を占めているが、後者の意見も尊重すべきこと、またサクラの植栽が成功しなかった場合などを考えると、上木の伐採は目立たない程度にとどめるべきであるかも知れない。現在のところ、上木の伐採が気になったと答えた人は20%である。寄付等については復活に賛成する人の87%にその意志があり、その平均金額は1,166円であった(ただし、異常値1例を除く)。

アンケートによる調査の大まかな結果は以上述べた通りであるが、今後さらに回答者の出発地、性別、年齢などの属性、行動、経路等の分析を含め、嵐山国有林管理の方向性についての検討を進めていく予定である。

林地の保水機能

―里山はどう水を貯えているか―

土壌研究室 吉岡二郎・鳥居厚志

人口の都市集中化や工業化が進み水不足が深刻な問題になってから久しいが、水資源や給水施設には限りがあり、さらに水源と気象条件とが密接に関係することから対策はきわめてむずかしい。そこで、水資源確保のため森林が備えている保水機能に対する期待が高まり、その機能を増大させる森林の育成法の開発や保水機能の仕組みを明確にして水資源の効率的な確保を図ることが強く望まれるようになった。

森林の保水機能といっても、土壌中の貯水状態や地中水の移動については直接目で見ることができるわけではなく、今のところ土壌水分の測定や土壌の物理性から推定する以外に方法がなく、推定法の研究が精力的に進められている。ここに近畿地方の降水量が少なく乾燥しやすい里山の保水状態について京都府山城町でおこなった研究の一部を紹介する。この山は約100年前まで“はげ山”だったが治山工事によって再び植物が成育するようになったところである。土壌は砂がちで浅く、まだ十分に成熟していないため、貯水能力が低く乾燥しやすい性質がある。

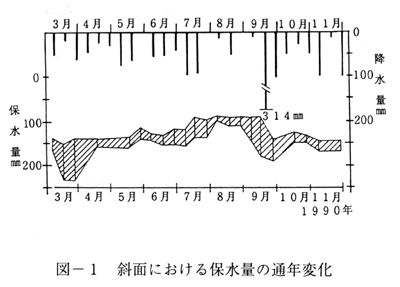

まず、図-1には10日間ごとの降雨量とそれに対応して変化した土壌の保水量が示してある。土壌中の保水量がもっとも多かった時期は3月~4月上旬の比較的気温が低かった期間で、降雨量に換算して140~240mmの間に保たれていた。気温の上昇と共に保水量は減少し4月中旬~8月下旬までは100~150mmの間で推移していた。この間、7月上・中旬に約200mmの降雨があったが保水量はあまり増加しなかった。気温がやや低くなった9月中旬以後台風に伴った大雨があり、保水量は150~200mmまでに回復した。11月は150~170mmで推移しており、4~5月とほぼ同じレベルになった。保水量がもっとも少なくなったのは8月で98mmまで減少した。この時の水分張力を測定した結果、地中水はきわめて細かい土壌粒子の間に残っているだけで、もはや谷に流出できる水はほとんど残っていないことが分かった。このように保水量は気象条件や季節の変化と密接に関係して変動していることが明らかになった。

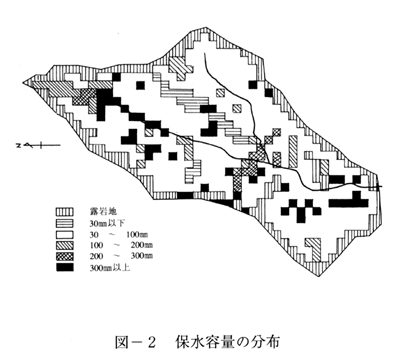

図-2は試験地内の土壌のもっている保水容量の分布を示したもので、林地斜面を5mの網目に分け、それぞれの網目の中の土壌の孔隙量(土壌中の空間)と土壌の厚さから保水容量を算出した。保水容量が30mm以下の区域は水をはじく性質を持つ乾性土壌が占め、降雨の場合でも雨水は土壌中にはほとんど貯えられず流れ去ってしまう場所である。そのほかの場所では保水容量は土壌の厚さによってほぼ決められた。このように、実際の林地では保水容量の異なる土壌が入り混じって分布し、しかも気象条件などにしたがってそれぞれの場所で保水量が変動しているので、斜面全体の保水量を推定することはきわめて難いことである。これまでの本試験地における結果から里山の保水機能は高いとは言えない。引き続きこの研究では、林地土壌中の水移動について測定する計画である。今年度の結果と合わせて的確な森林の保水機能の解明を目指している。

連載

森の仲間たち(3)

―悲運の野生動物―

ニホンカモシカ(Capricornis crispus)

ニホンカモシカはわが国の野生動物の保護・管理を考える際の象徴的な動物である。九州、四国および本州に分布し、九州と四国では比較的標高の高い地域に生息しています。かつて毛皮、肉が大いに利用され、そのため乱獲が続き、個体数が極端に減少しました。その後、保護施策として特別天然記念物の指定(昭和30年)がなされ、今日に至っています。

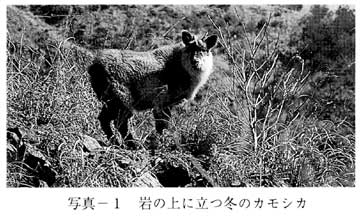

分類学的には、ウシ・ヤギの仲間に近く、類縁の遠いシカとは形態や行動が異なります。シカでは雄だけが毎年生え変わる角を付けるのに対して、カモシカは雌雄とも角を持ち、しかも生え変わることはありません。また、シカの枝分かれした角に対して、カモシカの角は枝分かれしないウシ・ヤギの様な形態の角です。行動的にも違いがあって、シカが季節によって群れを作るのに対して、カモシカでは群れは見られません。カモシカの場合、多くて夫婦と子連れの三頭か親子の二頭くらいで、単独でいることが多いようです。写真-1の様に見晴らしの良い場所でじっと立っていることもよくあります。急な岩場等を汗を流しながら登っていて、ふと顔を上げるとカモシカが我々を見おろしていることはよくあることです。非常に、好奇心の強い動物でかなり近くに寄っても逃げないようです。このことが災いして、カモシカは“確実に得られる”狩猟の対象になってしまいました。

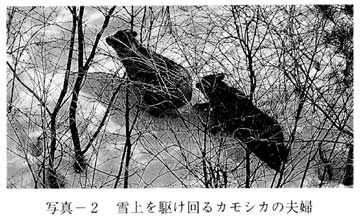

一般に、動物の数を正確に把握するのは難しいことですが、カモシカが強い縄張りを持つことから、ヘリコプターを利用した「個体数調査法」が開発されています。シカ等はエンジンの音で、個体を確認する前に長距離の移動を行いますが、カモシカは縄張りを大きく離れることはありません。そのため、調査区域の地図上にマッピングすることで容易にその数が把握できます。写真-2はヘリコプター調査の折、機内から目視されたカモシカです。

(北原英治)

おしらせ

現地検討会開催される

支所における重要検討事項に関する平成2年度現地検討会は「先進林業地における施業と経営実態」のテーマにより、2回開催された。

第1回目は、12月20日京都府下京北町、美山町、和知町内において、中小径木の製材・加工、桁丸太の磨き、アカマツ・ヒノキ若齢混生林分、スギ桁材生産優良林分、学校林から生産された材による新築木造校舎、小径材加工の大規模施設などを廻り現地での討議を行った。

第2回目は、1月17日奈良県下吉野町、川上村において、吉野製材品の展示、絞丸太の展示、若齢天然絞人工林、スギ超長伐期大径木林などの見聞と現地討議を行った。

これらの現地検討の結果は、3月に開かれる支所の研究推進会議において、「先進林業」に関する研究の問題や今後の方向などが、討議される予定である。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.