ここから本文です。

研究情報No.20(May. 1991)

巻頭言

関西地域における野生動物の問題

支所長 林 寛

5~6年ほど前のことである。山裾の天然林で1%程度の立木を抜き伐りして、ヘリコプターで集材をしようとしたことがあった。ところが、直前になって頂上付近からイヌワシの1つがいが飛び立った。計画は中止された。「植物の話ならまだしも、相手が動物では地元を説得できるだけのデータが不足しているから」というわけである。

着任早々の京都府林業経営協議会でも、早速、野生動物の話題である。今度は熊の話。京都府の担当官が、厳しい話を面白く語ってくれた。「子供たちに取り残されて、山村で老夫婦が細々と畑仕事をしているところを熊に襲われる。通学途中の子供が危ない目にあう。それで止むを得ず熊を駆除しようとすると、都市部の人達が、熊がかわいそうと訴えてくる。私はいつもこう言うのですよ。自分の子供が、熊と一緒に通学しているところを想像してごらんなさい」。

森林総合研究所でも、本支所を通じて鳥獣に関する研究が行われている。しかし、林業試験場時代の研究は、森林に対する鳥獣害の解析と防除法にポイントが置かれていたといえよう。森林への期待が、木材生産から保健休養機能に拡大されるにつれて、都市部の人達も森林に深い関心を寄せるようになる。入り込みが多くなれば、それだけ野生動物への影響-反応も複雑になってこよう。人間と野生動物との“折り合い”をどうつけるかが問題になってきたといえるが、いまそのデータは不足している。

都市近郊林を、もっとも多く抱えている支所として、この問題に対する関西支所の責任は大きい。3年前の組織替えの目玉として、この支所の特徴を生かした風致林管理研究室が新設され、人間サイドから森林に接近する研究が着々と成果をあげつつあるが、いままた、都市と山村、人間と自然をつなぐもう一つの核として“野性動物研究”の体制整備を急ぐ必要が出てきているといえよう。

研究紹介

嵐山の風致解析と風致施業(4)

風致林の取り扱い(サクラの復活を目指して)

風致林管理研究室 内村雅一・野田 巖・杉村 乾・天野正博

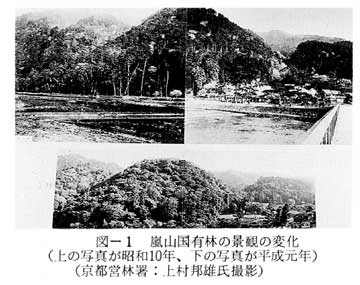

嵐山国有林の景観は昔と比べてかなり変わってきているといわれています。そこで、図-1で昭和10年と平成元年の嵐山の森林景観を比較してみると、昭和10年の写真ではアカマツが多くみられます。また、山腹に白く点々と見えるのがサクラです。平成元年の写真ではアカマツはほとんど見られず、広葉樹が大きくなり、こんもりとした感じになっています。この様に嵐山国有林の景観の変化が良くわかると思います。

嵐山は、江戸時代までは天龍寺の所有地であり、サクラの減少に対して、天龍寺山内でサクラの苗木を栽培したり、諸方から集めて植え足していました。苗木の本数は、幕末の嘉永7年(1854年)に奉行所に提出した書類によると、年々マツ400本、サクラ150本を植えていることが記されています(1)。明治4年に嵐山が国有林となってからも、サクラやマツの植栽は続けられてきました。このように嵐山は人の手によって造られ、管理されてきた山であることがわかります。

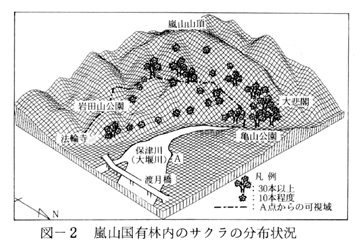

しかし近年、サクラは年々減少し、マツもマツノマダラカミキリなどの影響で急速に減少してしまいました。嵐山風致林の質的低下を憂え、地元からもサクラを復活させて欲しいとの要請があり、京都営林署では、嵐山の風致施業に着手しました。当所でも、サクラの減少理由を考えるため、現地調査を行いサクラの分布状況を調べた結果、尾根筋や山道沿い、それに大堰川の上流、大悲閣付近の傾斜の緩やかなところに多く分布していることがわかりました(図-2)。尾根筋や大悲閣付近のサクラは、比較的生育は良好で、中には直径50cm、樹高17mのものがありました。この様な場所はサクラの生育に必要な光条件を満たしており、また土壌も安定しているためであると思われます。しかし、北向き斜面で急傾斜の場所にはほとんどサクラは生育していませんでした。また、一部ではケヤキなどの上木に被圧されて生育不良となっていました。このことから、サクラの生育に適した環境条件を考慮せずに、苗木を植えていたことがサクラの減少理由の一っと考えられます。このほかに、心理的側面として、図-2のA地点からみた場合に、斜面中腹から下部にかけて、よく眺められるところにサクラが少ないのもサクラの減少を感じさせる原因の一つと思われます。

そこで、京都営林署では山の裾野から中腹にかけて作業道を入れ、上木のケヤキや常緑樹の一部伐採と枝落としを行い、作業道沿いを中心に外から眺めても目だたない程度の空間をあけて、サクラやマツの植栽を行っています。当所でもその効果について、目下分析を進めています。この様な手入れをした結果として、予想される嵐山の景観のモンタージュ写真は、このシリーズの第1回目に掲載されています。

今後の嵐山の風景の維持・管理については、サクラが生育に必要とする光条件の調査、サクラとその周辺木との競合関係の解明を継続的に行うとともに、アンケートの調査結果から推測される風致景観に対する社会的需要等を参考にしながら、適正なサクラの植栽配置や将来の景観予測を検討していくことが必要であると考えます。

引用文献

(1)奈良本辰也監修 大本山天龍寺編: 天龍寺285pp 東洋文化社、京都、1978

銘竹とタケトラカミキリ

五十嵐正俊

手入れの行き届いた竹林はまことに見事なもので非常に清楚な感じを受け、それだけでも十分に絵になる要素を持っている。その竹の美しさをより引き立たせ、かつ身近におきながら末永く愛でるために、様々な加工技術が生まれ、一部は銘竹に加工されて室内装飾の用材などにも用いられている。

しかし、竹材にもしばしば虫害が発生し、「竹は虫が付くから売れる」という話も聞いたことがあるが、庭の装飾に用いる青竹ならばともかく、1本数万円もする銘竹ともなれば話は別で、落成間もない住宅で床の間に用いた竹材から次々と害虫が脱出したとなれば事は簡単に済まされない問題となる。

今まで、竹材を加害する害虫はタケトラカミキリ、ベニカミキリ、チビタケナガシンクイ、ニホンタケナガシンクイ、ヒラタキクイムシ類などが記録されているが、このうちのタケトラカミキリが主として、銘竹に加工して付加価値の付いた竹材を加害するため、経済的損失の最も高い害虫である。

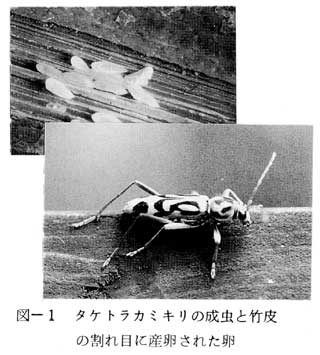

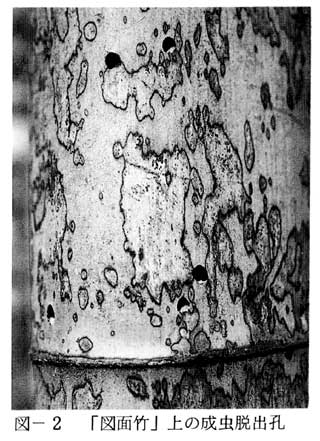

本種は竹材店の倉庫内で、製品に加工後の銘竹に産卵し、繁殖するので竹材を扱う業界では最も重要な害虫とされている。図-1、2は成虫と被害の状況を示しているが、現在までに判っているのは、成虫の羽化期、産卵習性、産卵数などであるが、孵化後の幼虫の成長経過などまだ不明の点が多く、今後の研究課題である。

このカミキリは7月中旬~8月下旬にかけて発生するが、黄色の体に図-1のような黒ぐろとした斑紋があり、なかなかの美麗種である。成虫は軽快に歩行、飛翔し、カミキリムシの仲間では最も敏捷な部類に入る。寿命は見かけによらず長命で蜂蜜などを与えて12月までも生存させた例もある。

被害材から脱出直後の成虫は直ちに交尾・産卵が可能で、交尾後の雌は竹材の小さな割れ目や木口のささくれなどほんの少しの隙間などにかなり集中的に産卵する習性がある(図-1)。このため、被害部分に見られる成虫の脱出孔は非常に集中的な分布を示し、一つの節間部に28カ所の脱出孔が見られた例もある。したがって、この様な被害部分の村内は指が入るほどにぼろぼろに食害され、用材としての価値を完全に喪失することになる。

被害防除には製品加工時に産卵可能な隙間を完全に除去するほか、竹の伐採時期を考慮すれぱかなり被害を軽減できそうであるが、現実の作業工程をみれば難しい様である。しかしながら、現在では近畿銘竹協議会の方々の努力により、銘竹の防虫加工技術が確立され、防虫加工を施した製品が販売され、ほとんど虫害問題は解決され、銘竹は安心して施工出来るようになっている。近畿の銘竹が京都を代表する北山の磨き丸太と共に、洋・和室を問わず主要な装飾材として広く用いられることを願っている。

連載

森の仲間たち(4)

「けものウオッチング」哺乳類観察入門

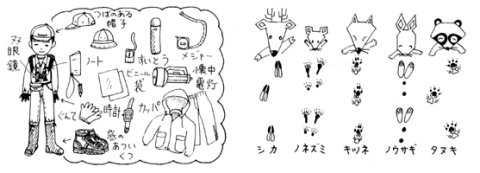

早くから森林が開発され、道路網もかなり発達している西日本では、「けもの(哺乳類)」とのふれあう機会に比較的恵まれているのではないでしょうか。身近な山でどのような種類の「けもの」がどんな生活をしているのか、野鳥観察家のように双眼鏡やカメラなどをかついで観察に出てみましょう。

しかし、バードウオッチングに比べ「けものウオッチング」は一般的にやさしくはありません。「けもの」の姿を直接目撃できるようになるには、かなりコツが必要です。いつ頃どのような動物がどこに現れるかを予想するために、フィールド・サイン(糞、食べ跡、足跡、毛など)を発見することが重要です。さらに、「けもの」の活動時間帯に探すことが大切です。目撃できる時間帯として、夜行性「けもの」では朝方の明るくなる直前か夕方の暗くなった直後です。昼行性「けもの」でもたいてい早朝と午後遅くが適切です。

例え直接「けもの」を目撃できなくても、落ちている1個の糞や消えかかった足跡などから、それを残していった「けもの」のことを想像することもなかなか楽しいものです。「けもの」の知識も少しずつ増やしながら、自然に対するマナーをしっかり守り・親しい人たちと「けものウオッチング」に出かけてみましょう。

(文:山田文雄、イラスト:瀬川也寸子)

おしらせ

研究検討会・推進会議開催される

関西支所が掲げる地域の研究問題2課題に関する研究検討会は2月28日、3月1日の2日間、研究推進会議は3月5日いずれも支所会議室で開かれた。

今年度は研究基本計画の前期終了の節目にあたることもあって19実行課題が予定どおり完了した。これらの中からはアカマツ・落葉広葉樹の取扱いと林相、樹下植栽木の成長過程、竹材生産の土壌条件、竹材の取扱いと再生産の関係、根系とA0層被覆による土砂生産の軽減、落葉広葉樹林の生育特性、数理モデルによる森林成長持性、人工造林地に更新した有用広葉樹の育成、経済環境の変化と木材価格の変動モデルなど多分野で数多くの研究成果が得られた。

これらの成果や研究ニーズの変化を踏まえ3年度は、基本計画中期の研究課題として8課題を新たにスタートさせるほか、全部で22課題が新規課題として研究が開始されることになった。この中には、環境庁の公害防止研究で実行される「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の確立に関する研究」(略称「緑資源」)も含まれ、課題に育林部関係の5研究室が参加して関西支所中心プロジェクト研究がスタートする。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.