ここから本文です。

研究情報 No.21 (Aug. 1991)

巻頭言

関西地域における今後の研究課題「カメムシ類の種子・球果害虫の防除技術の確立」とその研究推進

保護部長 田畑勝洋

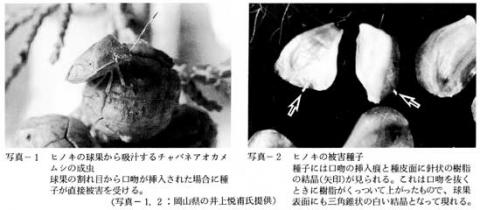

平成2年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議において、「採種園産種子の品質を低下させるカメムシ類等の種子・球果害虫に対する効率的防除法の確立」の課題が協議されている。関西地域のヒノキ種子の発芽率は事業的に採取された種子で約10~20%、平均的にみれば20~30%で、それでも他の主要な針葉樹に比べるとかなり低い。その主な原因はカメムシ類によることが最近の調査研究で明らかになった。なかでもチャバネアオカメムシはスギ・ヒノキ球果の豊凶によって発生個体数の増減が左右されるともいわれ、豊作の翌年にカキ、ナシ、モモ、柑橘等果樹類に対する被害が大発生し、種類によってはその年全滅することもある。今や本課題は森林・林業だけでなくむしろ果樹栽培業者にとって深刻な問題となってきている。しかし、スギ・ヒノキ球果の豊凶とカメムシの発生個体数の増減および果樹への被害の多少の相互関係はむろんのこと適切な防除法はまだほとんどわかっていないのが現状であろう。最近、兵庫県、静岡県および岡山県の各林試ではスギ・ヒノキ採種園でカメムシ類の物理的防除や薬剤防除の試みが行われている。また、福岡県農業総合試験場では平成3年度から「果樹カメムシ総合防除技術開発事業」が県単で推進されている。その中では大学への委託や助言指導も含めて国研との交流共同研究体制をとっている。確かに、このような問題を解明するためには本課題を森林・林業研究機関の問題だけとして捉えるのではなく、これまで以上に農業研究場所等他場所との連携を密にして、本課題を推進することが必要かつ重要であろう。そして一つにはこういった研究課題を軸に地域農試、公立林試、さらには大学との共同研究を推進することで、支所における地域研究の強化を図りたいものである。

研究紹介

穿孔虫に寄生するハチ類の生活史

昆虫研究室 浦野忠久

穿孔虫とは主に幼虫が樹木の形成層や材を食べて育つ昆虫のことで、カミキリムシやゾウムシ、キクイムシなどがこれにあたり、林業上重要な種を数多く含んでいる。これらの虫が生息している樹体内は、外部から隔離されているため一見安全そうに見えるが、実際には穿孔虫を餌とする様々な天敵生物が存在する。このような天敵類には、鳥類や節足動物および微生物などがあるが、代表的な種類として寄生バチが挙げられる。では、どのような方法で寄生バチはこれらの虫に寄生するのだろうか。

寄生バチはその幼虫が寄主の体表面に付着するか(外部寄生)、体の中に入り込む(内部寄生)形で栄養摂取を行い、最終的には寄主を殺してしまう。外部寄生をするハチは産卵の時に母親が寄主に毒液を注入して動けなくしてしまうものが多い。そのためこれらのハチは他の天敵類に狙われやすいので、このような寄生様式は外界から遮断された環境に住む昆虫を餌にする種類にほぼ限られている。穿孔虫の寄生バチもその多くが外部寄生を行う。

図-1はマツの穿孔虫の寄生バチとして普通にみられるキタコマユバチの雌成虫で、樹皮下の寄主に産卵しているところである。これらのハチは写真のように樹幹の外側から産卵管を差し込んで卵を産むので、長い産卵管を持つものが多い。キタコマユバチの場合は産卵管長が体長の1.2倍ほど(体長は5~10mm)であるが、材内の深いところにいる寄主に産卵するハチでは産卵管の長さが15cmにもおよぶものもいる。

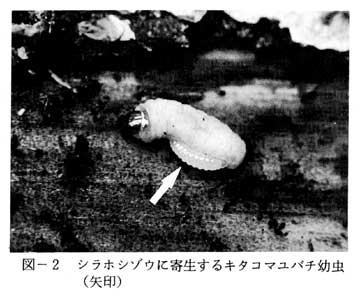

卵は寄主の体表面に産みつけられる。キタコマユバチの卵は長さ1.5mm前後で、孵化したばかりの幼虫は1mmほどしかなく、寄主の体とほぼ同じ色をしているので肉眼では見つけにくい。しかし通常樹皮下にいる健全な穿孔虫の幼虫は消化管の内容物が透けて茶色っぽく見えるのに対し、寄生を受けたものはおそらく母バチの注入する毒液の作用で体内物を排出してしまうため、体はほぼ白色になる。したがって樹皮を剥いたときに体色が白くて動かないものがいれば、寄生されていると判断できる。

ハチの幼虫は図-2のように寄主の体にくっついたままで栄養を摂取し、ほとんど動くことなく徐々に大きくなっていく。この場合寄主の体をかじりとって食べるのではなく、体内に頭を突っ込んで中味を吸い取るような状態で摂食が行われる。したがって寄主は最終的に頭部と皮を残すのみとなる。摂食を終えたハチ幼虫は繭を作って蛹になり、その後成虫が羽化する。

これらの寄生バチの母親は寄主の大きさに合わせて雌雄を産み分けたり、寄主の発する音や熱などの刺激に反応して居場所を捜し当てたりと、様々な興味深い性質を持つことが知られている。現在大きな問題となっている穿孔虫類の被害防止をはかるうえで、このような天敵類の基礎的研究は重要である。

地域林業の可能性を問う

―林業の視角と“地域”林業の視点―

経営研究室 野田英志

日本林業はダメなのか!?

昨年末より、'90年林業センサス結果(速報)が順次公表され、'90年代に入ったわが国林業の姿が次第に明らかにされつつあります。1千万haを越える人工林資源の成熟化の一方で、農家林家数の大幅な減少や林業従事世帯員数の減少、また林家の林業生産活動の縮小など、林家の林業ばなれの状況が指摘されており〈注1〉、他の林業関連統計ともあわせ見て、林業の厳しさ・暗さを指摘する声が大勢を占めているのが現状です。日本の林業全般(表層)の動きを見ている限り、そこに今後の展望を描くにたる新たな動きを見い出すことは確かに容易なことではありません。では、日本林業はダメなのでしょうか!?

“地域”視点の今日的重要性

この点について、現場の動きに目を移し、地域視点から再度林業を見直したとき、必ずしもそうとばかりはいえないというのが、私のこれまでの地域研究からえた結論です。地域に視点をおいた研究の重要性は、今日の林業一般論があたかも閉塞的論理の悪循環に陥ってしまったかに見えるだけに、これからの林業の展望・可能性を探る上で不可欠のものです。現場における新たな動きを把握し、その動きの本質的な意味あいをとらえ、その客観的な評価を通して、日本林業の可能性を問うことが、地域林業研究の一つの重要な役割といえましょう。

地域林業構築に向けた新たな胎動

―西日本(四国・九州)のケース―

それでは実際にどのような動きがあるのでしょうか。ここではその一つとして、中小規模林業経営での利用間伐の可能性が高まり、それが現実化し、地域的な広がりを見せてきたことを指摘しておきたいと思います(たとえば愛媛県久方・肱川地方〈注2〉や九州各地域)。その背景には間伐路網と小型林内作業車をセットにした間伐材搬出技術革新などがあり、そこでの施業も旧来の短伐期皆伐施業から多間伐施業へと変わってきております。そうした施業方式のもと、久方地方での昨年の調査にもとづく試算によると、スギ自営間伐(30年生前後の一般材)で日没2万円を超える収入も見込まれるようになってきました。金になる間伐の現実化です。

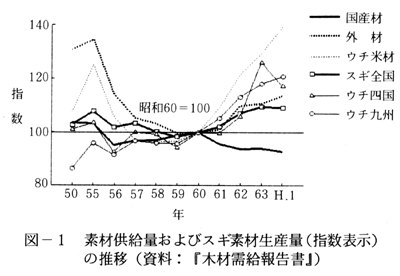

実はこうした実態が、冒頭でふれた林家の育林生産活動の縮小の「事実」を、地域視点から再度とらえ直す論点を提供しているのです。すなわち人工林の成熟化が進む過程で、植林や下刈り作業が減少する(当然ではあるが)のとは逆に、間伐作業が増加傾向にある事実への着目です。九州地方では、林家の23%(全国平均13%)が間伐を実施していますし、さらに、木材生産の低迷がいわれて久しいものの、それを地域別・樹種別に見ますと、九州など西南日本での近年のスギ材生産は注目に値する伸びを示しているのです(図-1)。

こうした西南日本での動きはまた、林業労働力問題への対応の面を見ても、ユニークな先駆事例を作り出しつつあります。すなわち「悠木産業」(熊本県小国町)や「いぶき」(愛媛県久方町)などの若手林業労働力の確保をめざした林業第3セクター設立の動きです。「悠木産業」の若手社員を対象に行った林業意識調査〈注3〉によると、そこではいわゆる3K問題がクリアーされつつある事実が浮かび上がってきました。若者の林業に対するモティベーションを高める上で、賃金・社会保障などの充実と同時に、仲間関係や林業(出仕事)そのものに対する意識変革の重要なことが示されています。今日の林業労働力問題へ風穴をあけるのもこうした地域からの動きではないでしょうか。

〈注1〉赤羽武:〈論壇〉林業センサス'90を読む、林業技術、1991/5

〈注2〉拙稿:「戦後造林木」の利用段階を迎えた農家林業の現状とその課題、林業経済1991/3・4

〈注3〉拙稿:若手林業労働力確保をめぐるあらたな動き―熊本県小国町・悠木産業(株)を事例に―、林業経済研究、1991/3

連載

樹木紳士録(1)

―近畿地方でみられる樹木―

トガサワラ(Pseudotsuga japonica Beissner)

紀伊半島の山中で発見され、最初ツガの一種と考えられていたトガサワラは、関西地方特産の樹木で、分類学的にはマツ科トガサワラ属に属します。世界を見渡してもトガサワラの仲間は5種しかありません。その中でもっとも有力な樹種が北米の西海岸に広く分布し、主要林業樹種となっているダグラスファーです。わが国にベイマツとして戦前から多量に輸入されてきたのがこの樹種です。ダグラスファーに比べて、わが国のトガサワラは地味な存在です。その分布は紀伊半島の一部と四国の梁瀬地方の暖帯から温帯下部の限られた地域ですし、材は紀伊半島の一部で使われてきただけです。亜高山地帯より低い所に出現する針葉樹を温帯性針葉樹と呼んでいます。トガサワラは現在広く植栽されているスギ、ヒノキあるいはモミ、ツガとともに温帯性針葉樹の一員です。温帯性針葉樹は、古い時代に栄えた樹木で、わが国では第四紀になって氷期と間氷期が繰り返されている内に新参者で強い競争力を持った落葉広葉樹と常緑広葉樹に挾まれ、現在落葉広葉樹林帯と常緑広葉樹林帯の移行帯を中心に尾根筋や稜線部で肩身の狭い生活を強いられているのです。これに対し北米西海岸のように有力な広葉樹が分布していない地域では温帯性針葉樹が幅を利かせ、ダグラスファーもその一つだというわけです。トガサワラは森林の伐採跡地や道路端など陽光が十分な所で更新するパイオニア的な性質の強い樹木です。これはダグラスファーも同じで、出火事跡地などにまず最初に入ってくるのがこの樹種です。成長が比較的早く、寿命が長いためトガサワラは、条件が良ければ天然林内で樹高が40m以上、胸高直径1m以上になります。トガサワラの植林地はほとんどありませんが、京大の上賀茂試験地で比較的大きくなったトガサワラの林を見ることができます。

トガサワラは現在のわが国の気候・植生下では確かに少数派ですが、時間と場所が変われば有力な樹種になる可能性があります。現在優占している樹種が少数派に転じる場合も含めて、このような樹木の時駒空間約変遷は多くの樹木にあてはまることでしょう。

(加茂皓一)

おしらせ

関西林試協総会開かれる

第44回関西地区林業試験研究機関連絡協議会(関西林試協総会)は、関西林木育種場のお世話で5月29日、30日岡山県美作町で開催されました。

会議には加入24機関の場所長ほか関係者が出席して、まず、協議会々長である森林総研関西支所長から挨拶、開催地を代表して林木育種場長の歓迎の言葉があり、さらに中央における最近の研究情勢などについて報告がありました。この中で、平成4年スタートの林野庁助成大プロ課題は林業機械の分野になる見込みであることが明らかにされました。

つづいて、10分野にわたる専門部会の活動状況、今後の計画について討論が行われました。活動を休止していた樹木保全部会は今年度から活動を再開すること、立地部会が部会名を変更したいむねなど提起されました。また地域研究の推進の論議では、野生鳥獣に関する研究のために新しい組織の設置について上部機関に要望書を提出することが決議されました。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.