ここから本文です。

研究情報 No.22 (Nov. 1991)

巻頭言

「緑資源」研究への期待

育林部長 小谷圭司

平成3年度の新規公害防止研究として、森林総合研究所および兵庫県林業試験場は、「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の確立に関する研究」をスタートさせている。緑資源のもつさまざまな役割・機能に対する人々の期待、社会的な需要を、調和的かつ高度に充足させるための手法を開発するのが狙いである。そのためには、まず緑資源のもつ諸機能や立地環境の科学的な評価手法、緑資源に対する社会的な需要の計量化手法などの確立が必要である。それらはこの課題の基盤技術と位置づけられている。

緑資源に対する社会的な需要の計量化は、木材生産についてはほぼ確立されている。だが緑資源のもつ生活環境保全、あるいは快適環境等については、未だ評価手法が開発されていない。そこで緑資源についての意識調査データなどを用いて、社会的需要量を具体的・客観的に表現する手法の開発は重要な課題である。

ところでアンケートによる意識調査は、関西支所の風致林管理研究室の取り組みによって、京都嵐山の風致管理に反映された。嵐山では、以前からヤマザクラやアカマツが消えてゆき、風景が変わってしまったという不満が多かった。増えてきたケヤキを減らし、サクラを植えるべきか、それとも自然の推移に任すべきかは、多くの議論を呼んできたところであった。嵐山を訪れた人の意識調査の結果は、サクラ復活賛成が多数であった。だが自然のままの推移をよしとする主張もあり、また景観維持を図るとしても技術や資金の投入が必要である。したがって景観維持を図るかどうかの意思決定は相当深刻である。嵐山のような歴史のある行楽地では、訪れる行楽客の意識を重視するべきと思われる。しかしながら、安易な修景を、たとえば登山コースや、あるいは地域住民が日々慣れ親しんでいる近郊林で試みれば、反対もあるだろう。こうした林分について、社会的立地評価を行って利用・管理計画を策定する際に、緑資源への社会的需要が具体的、客観的に表現できれば、異なる立場にある人同士でも、共通の土俵上で論議ができ、より高度な緑資源の活用が可能となるであろう。本課題の成果への期待は大きいのである。

研究紹介

はげ山の植生回復と侵食土砂量

防災研究室 服部重昭

瀬戸内沿岸の花崗岩地域には、かって広大なはげ山やはげ山移行林が分布していたが、戦後から営々と続けられてきた治山・砂防事業により、今日では山に緑がよみがえった。しかし、その緑もまだ未熟であるため、土保全機能が低く、地域の自然環境に適合し安定した林相へ誘導することが、今後の課題になるであろう。そこで、はげ山への緑化工の施工に伴う植生回復が、土保全機能に及ぼす影響を長期的視点から解明するため、1958年に開設された旧玉野試験地で、1990年度から指定研究により植生回復に伴う侵食土砂量の実態調査を始めた。

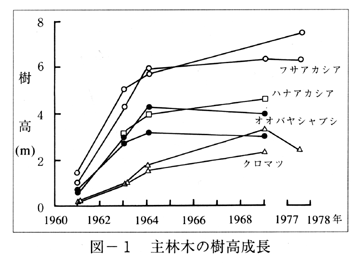

試験地は、瀬戸内沿岸の代表的なはげ山地域に位置する玉野市の市有林(約17ha)で、この中に集水地形をした16個の試験区を設定した。試験区の大きさは0.1~0.33ha、傾斜角24°~35°、斜面長43~77mである。地質は花岡岩である。試験区には7種類の緑化工が2回の繰返しで施工された。その他、二つの裸地対照区を設定した。測定項目は、侵食土砂量、樹高、直径、階層別の植被度および土壌の理化学性である。侵食土砂量は、試験区の下流端に設置したコンクリート槽(4~5m3)に堆積した土砂深から測定した。緑化工施工区の主林木は、クロマツ、オオバヤシャブシ、ウバメガシ、フサアカシアなどである。

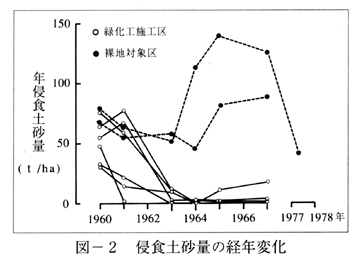

主林木の樹高成長を図-1に示した。この中では、フサアカシアの成長が良好で、植栽初期には林地の被覆効果の大きいことがわかる。草本植生ではウィーピングラブグラスの繁茂が目立ち、播種後5年目には地表の約70%を被覆した。このような植生の成長に伴って、緑化工施工区の侵食土砂量は図-2のように、指数的に減少した。植栽初年度に4~77t/ha/年あった侵食土砂量が、3~4年後には0~10t/ha/年に減り、大部分の試験区で土砂の移動がほぼ停止した。しかし裸地対照区では、侵食土砂量が40~140t/ha/年の範囲で発生し、試験開始後30年以上が経過した現在でも、土砂の移動が観測されている。

緑化工の導入による林地被覆の形成が、雨滴の衝撃力の緩和や地表流出の抑制を通して、土壌侵食を軽減したことは明白である。それに加え、植生の成長による表層付近の土壌の理化学性や浸透能の向上も見逃せない。このように、緑化工によるはげ山の植生回復は、土保全と水保全の両機能の改善に寄与することがわかった。今後、これらの機能をさらに向上させる森林管理手法のあり方をさぐる必要があり、現在進めている実態調査の解析結果を踏まえて、その方向を検討したいと考えている。

スギ、ヒノキの暗色枝枯病

―集団枯損の発生とその要因―

樹病研究室 山田利博・伊藤進一郎

暗色枝枯病(病原菌Guignardia cryptomeriae)はしばしばスギ、ヒノキの集団枯損被害を引き起こす。枯死に至らない場合も材部に変色さらには腐朽被害が生じるため、材質劣化を引き起こす病害として重要である。暗色枝枯病の被害は九州や四国地域で多く報告されている。報告例は少ないが、関西地域でも以前から被害の発生は知られており、ときには集団枯損が発生することが分かってきた。

1985年から1986年に、集団枯損を含むスギ、ヒノキの暗色枝枯病が関西各地で広く発生した。被害の発生は7府県に及び、山出し苗から壮齢木にまで見られた。被害の多かった府県は、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県であった。このとき、関西支所のスギ見本林においても枯損被害が発生している。その後、しばらくは広範囲におよぶ暗色枝枯病の発生はなかったが、1990年に滋賀県、奈良県、和歌山県でスギ、ヒノキの枯損被害が発生した。

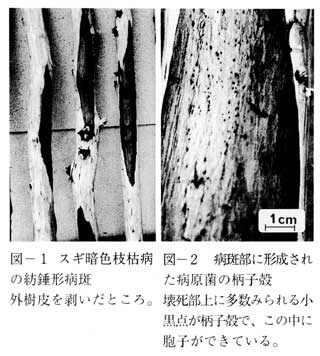

1990年、関西支所構内の実験林においても8年生スギが集団的に枯れる被害が発生し、9月から11月までの間に林分の約30%(34本)のスギが枯損するに至った。また、スギ被害林に隣接した同齢のヒノキ林においても同様に枯損被害が発生した。外観的な症状は完全枯死、梢端部の枯死、枯れ上がりなどであった。内樹皮には多くの場合枝着生部を中心に紡錘形の壊死病斑が認められ(図-1)、病斑上には病原菌の柄子殻が多数形成されていた(図-2)。紡錘形の病斑は年を経ると外観からはくぼみとして認識される。

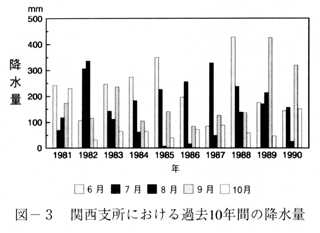

暗色枝枯病による集団枯損被害の誘因を明らかにするため、関西支所内の過去10年間の気象条件を解析した。その結果、1990年の降水量は過去10年間の平均値より40%も下回っており、特に8月の降水量が極端に少ないことが分かった(図-3)。1985年と1986年の被害発生年も、同じく8月の降水量が異常に少なかった。暗色枝枯病によるスギ、ヒノキの枯損は、夏期の異常少雨のため乾燥した土壌条件のもとで発生したものと推察される。

枯損被害の発生した林分での調査から、被害木の樹幹には以前にも紡錘形病斑が形成されている例が多いことが分かった。つまり、こうした軽度の被害が恒常的に発生している林分では、立地条件が暗色枝枯病の発生に好適になっており、気象条件によって枯損被害の発生する可能性があると考えられる。以前に枝枯が発生していないか、あるいは枯枝(下枝)基部にくぼみがないか、常に注意していることが大切であろう。

国際会議報告

UNGULATES '91(フランス)

9月2日から6日までピレネー山脈に程近いフランスのトゥルーズ市、ポールサバディエ大学で“UNGULATES '91”(有蹄類に関する国際シンポジウム)が開催された。この集会にはヨーロッパ諸国を中心に約30ヶ国から300人近い研究者が参加し、20の分科会で約180題の研究発表が行われた。この内、「出生と繁殖成功度」という分科会で「兵庫県におけるメスのニホンジカの繁殖の特徴」という題で発表を行った。国際集会の規模としては比較的小規模であったが、むしろ専門分野が近い分参加者間のコミュニケーションもとりやすく非常にアットホームな集会だった。いくつかのワークショップに顔を出し、来年中国の上海で開催される「中国のシカ類に関する国際シンポジウム」の宣伝をちゃっかりとさせてもらったのも、こうした打ち解けた雰囲気のおかげだったかもしれない。わずか5日間の日程にもかかわらず、小宴会と大宴会が設定されていたのはフランス流の気配りだろうか。ヨーロッパ人の食べ方を見ながら、ダイエット療法が流行るのもさもありなんと妙に感心する毎日であった。

(小泉 透)

第22回IEC(京都)

「国際動物行動学会議(IEC)」が1991年8月22日~29日の期間、京都市の大谷大学で開かれた。アジアでの初めての開催で、約40ヵ国、700人以上の参加者があった。支所から田畑勝洋保護部長と私が参加したほか、本所、北海道・九州支所などの昆虫・哺乳類研究者が出席した。

会議に登場した研究対象動物は、ヒトも含めた哺乳類、鳥類、は虫類、両性類、魚類、昆虫類、クモ形類、甲殻類、腹足類などと多様で、それらの繁殖戦略、採食戦略、社会性進化、学習などについて最新成果が発表された。動物行動学(エソロジー)を創設し、ノーベル賞を受けたローレンツ流の「行動のメカニズム研究」はほとんど消え、「個体のフィットネス(適応度)研究」を中心にした行動生態学が本会議でも主要テーマとなった。

会議ではシンポジウム、スペシャルセッションを含め口頭発表が約250、ポスター発表が約240、その他ビデオセッション、ラウンドテーブル、サテライトミーティングなど、連日朝9時から夜9時運くまで盛りだくさんのスケジュールであった。私は「ノウサギの採食適応」についてポスター発表を行い、多数の海外・日本人研究者と論議、交流できた。低コスト(交通費440円/日)の割にベネフィットの多い国際会議であった。

(山田文雄)

おしらせ

関西支所の井鷺氏「竹」について発表

―森林総合研究所研究成果発表会―

平成3年度森林総合研究所研究成果発表会は10月1日東京都港区の「石垣記念ホール」において開催され、関西支所育林部造林研究室の井鷺裕司研究員が「炭素循環からみた竹林の生態特性」について発表した。

「野生鳥獣の生息動態」など課題化へ

―近畿・中国ブロック会議―

平成3年度林業研究開発推進ブロック会議は10月3日、関西支所会議室において林野庁研究普及課荒木研究企画官、森林総研金谷企画科長はじめ関係者の出席により開催された。本会議では近畿1、2ブロックおよび中国ブロックの各府県から「緊急に解決を要する研究課題」56課題が提案された。討議の結果、経営、保護、木材・林産部門の課題を「近畿・中国ブロックの緊急を要する課題」として採択した。

ポスターセッションを加えて関西支所研究成果発表全開かれる

第5回関西支所研究成果発表会は10月4日関西支所会議室に多数の参加者を得て開催された。今年度からポスターセッションが加えられ好評であった。

特別講演:「樹木成分の生物活性とその利用」

(森林総研生物機能開発部 谷田貝光克)

研究発表:

1.「嵐山国有林の景観管理」

(育林部風致林管理研究室 杉村乾)

2.「関西地域におけるヒノキの漏脂病被害」

(保護部樹病研究室 伊藤進一郎)

ポスターセッション:

1.「アカマツとヒノキの混交による林分の物質増大」

(造林研究室 加茂皓一)

2.「短期的な木材価格予測のためのモデル」

(風致林管理研究室 天野正博)

3.「ハチカミの次はトビグサレが危ない!」

(昆虫研究室 五十嵐正俊)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.