ここから本文です。

研究情報 No.23 (Feb. 1992)

巻頭言

自然環境調査の新技術と継承的技術

土壌研究室長 吉岡二郎

酸性雨による森林の破壊や湖沼生物の消滅、二酸化炭素などの増加による地球の温暖化など、地球環境の変動が身近な問題として認識され、その保全の重要さについてさまざまな議論、提言、調査が行われるようになった。近年では環境測定機器に電子科学の応用がめざましく、広範にわたる環境要素のデータが高い精度で収録処理でき効率的な研究が進められるようになった。

しかし自然環境要素の中には、気象条件のように数量化しやすい要素と、樹木の衰退現象や土壌調査のように判定基準はあるが判断の均一化がしにくい要素とがあり、自然環境のデータベース化を困難にしている原因でもある。例えば土壌調査では人の視覚や触覚を必要とする調査項目があり、かなりの経験と熟練が要求される。国有林、民有林の調査事業では調査技術者の養成が同時に行われ、調査技術はほぼ同一レベルで継承されてきた。国土庁が実施した全国の土壌調査もこの技術によって支えられたが、各事業調査が終息して以来、林野土壌の調査技術者は急激に減少し、調査技術は一部の研究機関や大学の研究者のみに継承されていると言っても過言ではない。

1991年10月、高知大学において『土壌断面の見方について』のセミナーが新進気鋭の土壌研究者によって開かれ、現地土壌について見学と討議が行われた。この背景には、細分化された研究成果の還元先である野外土壌への理解を深めるため、多くの研究者に土壌の見方すなわち調査技術継承の希望があったからであろう。

近年、森林に求められている機能は水保全、土保全、緑の保全のようにきわめて多様である。これらの機能を評価するためには、それぞれの分野において新しい技術の開発と同時に、長年にわたり蓄積された経験と継承的技術の活用とが極めて大切だと考えている。

研究紹介

樹皮浸出液のpHと陽イオン濃度

土壌研究室 金子真司・鳥居厚志

近年、酸性雨に対する関心が高まっています。森林総研の松浦ら(1990)がスギ林の土壌を詳しく調査したところ、根元付近の表層のpHが驚くほど低くなっていました。彼らはその原因が幹を伝わって流れ落ちる雨水すなわち樹幹流にあると考えました。つまりスギ林では雨水そのものよりもむしろ樹幹流が土壌の酸性化の要因として重要であるといえます。森林総研東北支所の佐々ら(1991)は、この樹幹流をいろいろなタイプの森林で調査し、樹幹流pHは降雨pHとは無関係に樹種ごとに一定の値になることを明らかにしました。このことから樹幹流の土壌pHへの影響の大きさは樹種によって異なることが予想されます。

そこでさまざまな樹木の樹幹流を調査することで、土壌pHの変化を予測することが可能であるといえます。しかし、樹幹流をたくさん集めることは大変ですので、樹幹流の性質を簡単に調べるために、樹木の樹皮を純水に浸した時の浸出液のpHや陽イオン濃度を検討してみました。すなわち、スギ、ヒノキ、アカマツ、コナラ、クスノキの各樹皮の細片5gをイオン交換水50mlに、1分、2分、5分、10分、1時間、18時間浸し、その浸出液のpHを測定するとともに、浸出液中の陽イオン濃度を調べてみました。

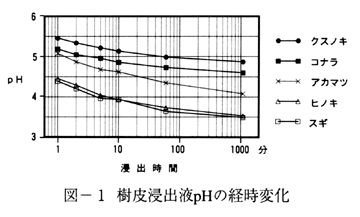

図-1に樹皮浸出液phの経時変化を示しました。各樹種とも樹皮の浸出液pHは常に酸性であり、時間とともに低下することが明らかになりました。また樹種によって酸性の程度は異なり、pHは常にクスノキ>コナラ>アカマツ>ヒノキ=スギの順になっていました。そして1分後と18時間後のpHの差はクスノキ、コナラで小さく、アカマツ、ヒノキ、スギで大きくなっていました。

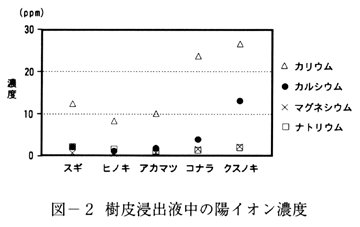

樹皮の成分が同じであれば、酸性が強いほど溶液に溶け出す陽イオン量は多くなるはずです。ところが図-2に示すように、樹皮浸出液中の樹種ごとの陽イオン濃度は、最も濃度の高いカリウムの場合クスノキ>コナラ>スギ>アカマツ>ヒノキとほぼpHと逆の順になっていました。またカルシウム、マグネシウム濃度もカリウムと同様の順となっていました。しかしナトリウムはpHが変化した場合もほぼ一定の濃度であり、他の陽イオンとの関係も強くありませんでした。すなわち、ナトリウム以外の陽イオンは樹皮中の濃度が異なっていたために、浸出液に溶けだす陽イオン量が違っていたと考えられます。そして、そのことが浸出液pHに反映したものと推測されます。このように樹皮の化学的性質が樹幹流の性質を大きく規定していると考えられます。

以上のように、樹皮浸出液のpHや陽イオンを調べることによって、樹幹流の化学的性質の解明を容易にし、さらに齢などの生育環境を樹木が樹幹流によってどのよりに変化させていくのかを解明するのに役立つと考えられます。

紀伊半島の野ネズミ

昆虫研究室 北原英治

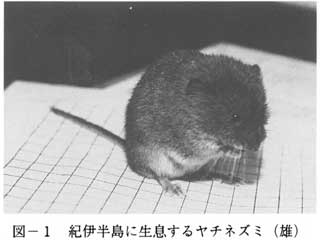

最近まで、西日本の農林業に対する加害野ネズミとして、ハタネズミやスミスネズミと呼ばれる種類が考えられていた。しかし、1982年頃から尾鷲営林署管内において、少し大型のネズミ(図-1)が林木を加害するようになって注目を集めるようになった。その後、このネズミはワカヤマヤチネズミと原記載された(1961)珍しいネズミであることが判った。

本州に生息する「ヤチネズミ」については、この紀伊半島のワカヤマヤチネズミに東北地方のトウホクヤチネズミと中部から関東北部に生息するニイガタヤチネズミを加えた三種を認める説と、本州産ヤチネズミを統一して一種とする説がある。しかし、これらの根拠は、少ない標本と乏しい情報をもとにしており、被害の発生機構の解明や地域個体群の維持(保護)の意味からも再検討が待たれていた。

筆者が最近行った染色体分析の結果(図-2)等から少なくとも、本州中部に生息するヤチネズミと紀伊半島のヤチネズミには差異が認められず、同一種らしいことが判ってきた。しかし、本州中部では亜高山から高山にかけて生息するネズミがなぜ紀伊半島では低山帯に生息するか、また東北から本州中部まで連続する分布がなぜ紀伊半島だけ飛び石的な分布を示すのか疑問となっている。これについては、紀伊半島のヤチネズミの分布域は、寒冷帯樹林が西日本を被っていた時期に南方まで広がったが、日本列島の温暖化による植物帯の退行とともに北の方に向かって縮小した。その結果、ヤチネズミは比較的冷涼であった大台ケ原を中心に残存(レリック)し、その後この地の雨量の豊富さに適応して分布域を低山帯まで広げたものと考えている。本種が北方起源であると考える根拠の一つは、性成熟後に二次的な体重増加が見られ、体内に脂肪蓄積が起こることである。

本種は他のハタネズミ類と同じく基本的には草食性で、若齢な造林地を好んで生息する。かれらによる林木被害は、本州中部以北の亜高山から高山帯では造林対象地区から外れるため見られないものと考えられる。ところが紀伊半島では広い造林地が多く、しかも雨量が豊富でかれらの生息にも極めて好適な条件が備わっているため、林木被害を引き起こすまでになったものと思われる。

紀伊半島産ヤチネズミは他の本州産ヤチネズミと同種であることが現在明らかになりつつある。西日本では本地域にしか生息しない隔離個体群であり、昨年刊行された「日本の絶滅のおそれのある野生動物(レッドデータブック)」にも記載され、その存続が危ぶまれている。また、日本の哺乳類の生物地理学上も重要なネズミであることからも、適切な被害防除と保護管理が必要である。

連載

樹木紳士録(2)

―近畿地方でみられる樹木―

イチイガシ(Quercus gilva)

コナラ属(Qurcus)は北半球を中心に熱帯地方から温帯地方まで約300~400種が知られる非常に大きな属です。日本にはそのうち約15種が知られています。日本では落葉性のミズナラやコナラなどのナラ類と、常緑性のシラカシ、アラカシ、アカガシなどのカシ類が普通に分布しており、いろいろな気候下で天然林から人為の加わった森林まで広く生育しています。

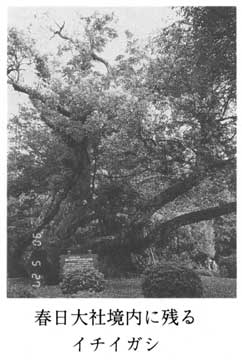

イチイガシは常緑のカシの仲間で、寿命が長く大木となり、直径1.5m、高さ30mにも達し、関東地方南部以西、四国、九州、台湾、中国に分布しています。葉は先が急に鋭く尖り、先半分には鋭い鋸葉があります。葉の裏や堅果には黄褐色の星状毛が密生し、アラカシやウラジロカシなどとは著しく異なっていて、一見して他のカシ類と区別できます。

イチイガシの実はシイの実と同様に、タンニンが少なく渋抜きをしなくても食べることが出来ます。材は固く、器具や建築に適しています。このような有益な性質は古くから知られていたようで、弥生時代の木製の農具にはイチイガシの材で作ったものが多いと言われていますし、イチイガシのドングリも縄文時代の住居跡地から大量に出土するそうです。

イチイガシの好む生育地は土壌の深い肥沃な平地部ですが、そのような場所は、人間にとっても農地としたり住居を構えるのに適した場所といえます。カシの仲間が関西の里山でごく普通に観察できるのに対し、イチイガシの分布は人間の住居域と重なったために限定されてしまい、現在では神社の境内などに植栽されたものや、なんらかの形で保護されている平地の照葉樹林に見られるに過ぎません。今日様々な植物が人間の活動により分布が狭められたり、絶滅したりする事が問題となっていますが、イチイガシは日本ではもっとも古くから実や材が利用されると共に、人為により分布を狭くさせられてきた種の一つであると言えるでしょう。

(井鷺裕司)

おしらせ

公害防止研究「緑資源」平成3年度中間検討会開催される

平成3年度新規公害防止研究「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の確立に関する研究」の中間検討会が、平成3年11月15白兵庫県の六甲山にある神戸市立森林植物園においてもたれた。本課題の成果として得られた手法を用い、この兵庫県において緑資源の適正配置と利用計画の策定を実地に試みようとしている。

京都大学農学部造園学研究室の中村一教授と兵庫県農林水産部の小椋学林務課長に助言者としてご出席願ったほか、農林水産技術会議事務局、兵庫県、本所、支所から、支所長ほか研究担当者など総勢27名が参加した。

会議終了後、生産資源・環境資源としての兵庫県の緑資源の理解を深めるため、古い歴史をもつ六甲山の治山・緑化事業の現場と、育成天然林地業の現場を見学し、緑資源の意義とその適正管理の重要性についての認識を一層深めることができた。

無事中間検討会を終え、ご協力賜った各位に厚く御礼申し上げる。

(小谷圭司)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.