ここから本文です。

研究情報 No.25 (Aug. 1992)

巻頭言

森林法の改正とこれからの研究

風致林管理研究室長 天野正博

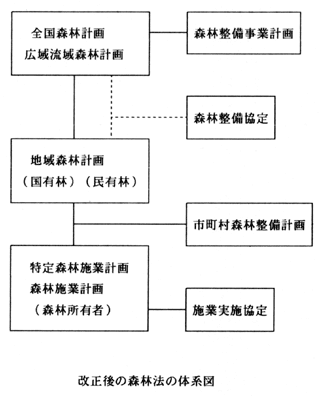

今回の森林法改正の狙いは、「緑と水」の源泉としての森林の整備、「国産材時代」の到来を現実のものとすべき条件整備の2点です。前者については公益目的に使用する森林区分を明確にし、上下流の地方公共団体が協力して森林を整備していくための「森林整備協定」や、そのために複層林や長伐期化を図る「特定森林施業計画」などが創設されました。この制度を実行に移すためには、個々の森林の利用目的を明確にしなけらばなりません。当支所を中心として進められている環境庁予算「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の確立(緑資源プロジェクト)」は、社会需要量、立地環境、森林の機能別重要度などを総合的に評価し、森林を利用目的別に区分しようという組織的なアプローチの一つです。

森林法改正の狙いの後者は、採算性の低下、林業従事者の減少・高齢化の進行により停滞してきた林業生産活動の打破を目指すものです。そのため、従来は別々であった民有林と国有林の森林計画を、地域別森林計画のレベルで統一化するとともに、計画実現性の担保を高めるため、造林、間伐並びに林道開設及び改良の事業からなる「森林整備事業計画」を、全国森林計画森林整備事業計画従来の森林計画とともに作成します。また、森林所有者間でも施業の共同化及び作業路網の設置等を内容とする「施業実施計画」を締結します。こうした制度により、林業活動全般をシステム的に推進しようというものです。

森林法改正の狙いである森林の目的別利用区分、林業活動のシステム化を行うには、森林・林業に関係した広範な情報の収集と、その分析・加工技術がなければうまくいきません。先に述べた緑資源プロジェクトは、森林法改正の主旨のうち、森林の公益面に焦点をあてて森林の目的別区分方法とその活用方法を、行政情報のデータベース化とそれの適切な処理によって明らかにするのが目的です。

このプロジェクトは兵庫県の協力のもとに、当支所育林部の全研究室が参加し、平成5年度までの予定で推進しています。

研究紹介

関西地域におけるナラ類の集団枯損被害

樹病研究室 伊藤進一郎

滋賀県の北部で、コナラやミズナラに原因不明の集団枯損が発生しました。その後山腹で集団的に赤褐色に変化したナラ類の枯損は、遠くからでも確認できるほど目立ち始めました。枯死木の樹幹部には例外なく1mm程度の小さい穴が多数認められ、割材すると、ナガキクイムシ科に属する養菌性のカシノナガキクイムシ(以下キクイムシと呼ぶ)が穿入していました。関西地域では、過去にもこのキクイムシによるとされるナラ類の枯損被害の記録が残されています。しかしこのキクイムシは、一般的に衰弱木や老齢木を加害するとされており、このキクイムシの加害のみでナラ類が枯損するとするには疑問が残ります。

北米では、1940年ころから「ナラ・カシ類萎凋病」が発生し現在も重要病害になっています。この病気は、キクイムシがある種の菌を伝搬し、その菌がコナラ属の樹木を枯死させると考えられています。日本ではこの病害の発生は今までに知られていません。

近年関西地域では、過去の薪炭林で現在は放置されたままの広葉樹二次林をもう一度コナラやクヌギなどの有用広葉樹林へ誘導する試みがなされています。ナラ類が集団で急激に枯損する被害は、このような有用広葉樹育成上放置できない問題であり、その原因を解明するための研究を開始しました。今までに得られた調査結果をもとにナラ類枯損被害の実態を解説してみましょう。

被害は、福井県、滋賀県、兵庫県で確認されました。この他、鳥取県と島根県で同様の被害が、また関西地域以外で新潟県と山形県でも被害が発生している情報も得ています。被害はいずれも日本海側で発生していることになります。

被害の実態を把握するため、福井県と滋賀県に固定調査地を設置し、被害の推移を6月から10月まで継続的に調査しました。その結果、枯損被害はナラ類のコナラとミズナラに限られ、カシ類には発生していません。枯損被害は、7月の上旬から9月下旬まで発生します。被害を受けた木の葉は萎凋を始めてから10日~2週間の短期間で赤褐色に変わり、その木は枯死します。

キクイムシの加害を受けた木を伐倒して詳しく観察すると、辺材部に不規則な形の変色がみられ(図-1の矢印)、そこからは常に共通して特定の菌(未同定)が検出されます。

被害の発生パターンは次のようになります。まず林分単位で見ると、単木的な枯損から始まった被害は、2~3年でその林分の約半数が枯死すると同時に、キクイムシの穿孔が林分内の枯れていない木も含め殆どの木に認められます。このような林分では、その後枯損被害やキクイムシの新しい穿孔は認められず、被害は終息したように見えます。次に単木で見ると、次の3つのケースが観察されました。

(1)健全木にキクイムシが加害し、その年に枯死する。(2)キクイムシの加害があってもその年は枯死せず、その後さらに加害を受けたあと枯死にいたる。(3)キクイムシの加害を受けるが枯死する事なく生き残る。

(1)のケースはごく希で、(2)が約半数、(3)は(2)よりやや少ない割合です。 今後は、キクイムシと分離菌の関係を明らかにすることがこの被害の原因解明に重要な意味を持つものと考えています。

![[図-1 被害木の横断面]](/fsm/research/pubs/joho/past/images/25p2fig1.jpg)

土壌を守る落葉のはなし

防災研究室 服部重昭

静かに忍び寄る危機といわれる土壌侵食は、いまや地球環境問題のキーワードの一つとして定着しています。この問題は、熱帯林の消失や砂漠の拡大が進行している地域に限らず、先進諸国の農業地帯でも深刻化しています。たとえばアメリカでは、「トウモロコシや大豆を1トン生産するのに、2トンの土壌が消失する」といわれるほどです。そのため、農務省土壌保全局は許容侵食量を約11t/ha/年に設定し、これを達成するためにいろいろな保全対策を実行しています。土壌侵食は、土地生産力の持続と環境保全の両面から早急に手を打たなければならない今日的課題であり、土壌保全対策はその重要性を並々増しているといえます。

我国では、昭和40年代以降に“はげ山”が姿を消して以来、土壌侵食は山地災害の上では、主役の座を降りた感があります。しかし、関西地域では、拡大しつつあるヒノキ人工林での土壌侵食が再燃しています。これまでの実態調査によると、閉鎖したヒノキ純林の土壌侵食量はほとんど10t/ha/年以下で、熱帯林の裸地や世界各地の農地で報告されている数値と比べると、かなり小さいのが実状です。しかし、林地生産力の長期的な維持からすると、土壌侵食量をさらに減らす必要があります。その足掛かりとして、花崗岩山地の林床状態の異なるヒノキ人工林で土壌侵食量を測定しました。それに基づいて林床被覆の侵食防止効果について紹介します。

表-1は、ヒノキ純林、ヒノキ・アカマツ混交林および林床にササが生育するヒノキ林の土壌侵食量を比較したものです。混交林区とササ区からの土壌侵食量は純林区に比較すると、それぞれ23%、13%に減少しています。したがって、樹種混交による落葉落枝の堆積促進や林床植生の繁茂が、土壌侵食を軽減することは明白で、林床を被覆し、裸地をなくすことが侵食を防止するポイントになることがわかります。そこで、どの程度被覆すれば、どの程度土壌侵食が抑止されるかを調べてみましょう。落葉堆積量と土壌侵食量の関係を図-1に示しました。これは、人工斜面に落葉を敷き詰めて行った人工降雨実験の結果です。この図から、落葉の堆積が進むにつれ、土壌侵食量が指数的に減ることがわかります。しかし、堆積量が約5t/haを越えると、土壌侵食の減り方が落ちるので、これ以上落葉堆積量を増やしても、土壌侵食の大幅な減少は期待できないことになります。また、この図は、落葉堆積量が等しいならば、ヒノキ葉のみよりヒノキ葉とアカマツ葉が混交した方が、土壌侵食の防止効果が高いことを示しています。

したがって、ヒノキ純林へのアカマツの混交は、土壌侵食を軽減する効果的な施業法であり、その混交程度は落葉堆積重約5t/haが一つの目安になるといえるでしょう。なお、このときの落葉堆積の地表被覆率は88%であったことから、このような林分は、林床が落葉落枝でほぼ全面的に被覆された状態にあると思われます。ここで示した数値は、立地環境、混交樹種、林床植生の有無などにより変化するため、今後の調査・研究を通して、より具体的なものにしなければなりません。

| 降水量 | ヒノキ純林区 | ヒノキ・アカマツ混交林区 | 林床にササのあるヒノキ林区 |

| (mm) | (t/ha) | (t/ha) | (t/ha) |

| 1495.8 | 3.0 | 0.7 | 0.4 |

![[図-1 落葉堆積量が土壌侵食量に及ぼす影響]](/fsm/research/pubs/joho/past/images/25p3fig1.png)

コラム

新語紹介

森林都市構想

「緑豊かな生活空間」、「憩いのある生活」最近、このような言葉をよく耳にします。このことに代表されるように、「生活空間である都市と憩いの場である森林とが、より密着した生活環境」が話題となっています。

この新たな生活環境の実現をめざして、いくつかの施策が行われつつあります。まず、「都市」の側からは既存の都市公園計画のなかで、緑や自然をふんだんに取り入れた都市公園の整備が行われています。武蔵野森林公園に代表される国営公園や、小動物と親しむことのできる自然生態観察公園などはその代表例といえます。また、コミュニティセンターを目指していると思われる“ふれあい交流施設整備事業”でも自然とのふれあいがうたわれています。

このように「都市」側からの活動は、既存の都市に緑を整備しようという緑化的な意味合いのものです。それに対し「森林」側からは、森林地域を舞台に『自然条件を活かしながら居住・業務空間を創出しよう』という施策が提案されています。それが、林野庁が提案する“森林都市構想”です。そのコンセプトは、次のように要約されると思います。

地域振興を図るために、木材生産の場として森林を“所有”するだけにとどめず、一般市民も巻き込んだ積極的な“利用”方法を創出する。主な利用方法として、国有林地に「豊かな居住・業務空間」を開発する。その際に森林の利用と保全が両立できるように新しいライフスタイルも併せて提案する。

“森林都市構想”の具体的な推進方策は、現在林野庁で検討されていますが、大いに期待されるところです。

(玉井幸治)

筆者注:文書中『』内は、林野庁経営企画課作成の文書からの抜粋

イラスト 瀬川也寸子

おしらせ

八丁平に、大台ヶ原に猛勉強

前宇都宮大学農学部教授前田禎三先生に特別に参加していただいて、6月3日に八丁平へ、6月4日~5日は一泊して大台ヶ原へ出かけ、植生観察の勉強会を行いました。新緑の下、総勢21~22名、庶務課や連絡調整室のスタッフも交えてなかなか楽しい勉強会でした。八丁平では日本海側や太平洋側に特徴的な植生について、大台ヶ原ではわずか1.5kmの道のりをほぼ3時間かけて、植生の勉強を行い、熱心に前田先生の講義に耳を傾けました。また、野生のニホンジカのウオッチングの他、シカによるトウヒ林の剥皮被害やトウヒ原生林保全事業について活発な論議がなされました。当支所では平成6年度に向けて環境庁の公害防止候補課題「大台ヶ原におけるヒューマンインパクト総合評価に関する研究」を準備しているところであり、今回の植生観察会は意義のあるものだったのではないでしょうか。

(田畑勝洋)

立地部会が森林環境部会へ

1992.5.27-28関西林試協議会

第45回関西地区・林業試験研究機関連絡協議会総会が石川県内で開かれました。参加者の65%が新任ということで、自己紹介をかねて、各県の研究情勢報告があり、つづいて、専門部会の報告-運営方針の協議が行われました。

主な協議事項については、懸案であった立地部会の名称を森林環境部会に変更する件、および組織変更にともなう関西育種場-山陰・四国両事業場の脱会の件が承認されました。このほか、支所に対応研究室のない専門分野の指導体制について、特に林産部門および機械化部門に対して強い要望がありました。

(連絡調整室)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.