ここから本文です。

研究情報 No.26 (Nov. 1992)

巻頭言

「国産材時代」の含意と林業研究の推進

経営研究室長 野田英志

日本林業の皮肉

終戦直後、150万ヘクタールもの禿山を抱え、木材の不足に一悩まされた日本が、その後1千万ヘクタールを超える人工林を育て、山を緑で覆い、今ではそれを利用できるまでに育てあげてきました。中国から来た留学生が、「日本はどこへ行っても緑でいっぱい」と語っていたのも頷けます。

にも拘らず、採算性を考えると“伐りたくても伐れない”林業の姿や低迷する山村経済の現実をみる時、そこに歴史の皮肉を感ぜざるを得ません。しかも今日の世界を見回したとき、もう一つの皮肉に気づくのです。国内の森林資源とその木材利用・消費との関係をいつの間にか切断し、足元に利用されない緑を残したまま、その利用(木材生産)の場を世界に求め、その挙げ句の果てに世界の「森喰い虫」(自国森林資源は温存して!)などと非難される木材消費大国・日本の姿があるからです。

「国産材時代」の含意

森林資源の造成とその利用・消費との間にあるこうした時間的・空間的な不均衡の存在。これを今後どう均衡化させ、その延長上に、森林と人との共生をいかに造り上げるか。これが今日問われている大きな課題といえます。そしてこうした課題への1つの挑戦である点に、「国産材時代」の含意があるのです。

今日の林政の主要課題の1つとなっている“国産材時代づくり”とは、国内森林資源とその利用・消費の再結合を通して、林業・山村経済の再生を図ることです。国内でのローカルな地域(流域)林業づくりが、地球レベルでの森林資源へのインパクトを減らし、世界の森林保全に直結したグローバルな意味合いを持っているわけです。もちろん、市場経済を前提とする以上、この国産材時代づくりの困難性は言うまでもないことです。しかしながら、近年の日本林業の新しい潮流をみる時、我々はもっと林業の将来への自信を持ってよいのではというのが、私の率直な見解です。

林業再構築に向けた新たな胎動と林業経営経済研究

長い間、技術革新から遠ざかっていた日本の林業にも、近年ようやく技術革新の波が到来し始めました。それは例えば川上での高性能供出機械化技術、川中でのコンピューター制御された製材機械や種々の木材加工技術、そして川下での機械プレカット技術など、川上から川下に至る全過程で進行しています。そしてこうした技術革新等をバックに、新しい主体形成の動きや、地に足のついた地域林業組織化の動きが見られること、さらには林業・木材関連産業間の垂直的・水平的なネットワーク構築の試みも見られるなど、新しい動きが林業及びその関連部門に生まれつつあるのです。豊かな山村生活・魅力ある林業づくりへの展望を開くためにも、こうした新しい潮流を踏まえた、林業の経営経済的研究がいま必要とされています。

研究紹介

林内のうっ閉度と煩雑度からみた森林の管理指針

造林研究室 井鷺裕司

野山を散策し森や林に立ち入ったときに、さわやかな感じを受ける場合と、ヤブ状態になっていてうっとおしい感じを受ける場合があります。例えば、図-1のアカマツ林は潅木類がかなり多く、林内に座り、くつろぐという事は難しいでしょう。この様な林内の印象は何によってもたらされるのでしょうか?そしてそれを定量的に表す方法はないのでしょうか?

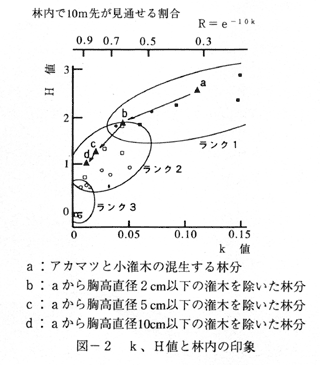

私たちは、林内に立ち入ったときの印象に影響を与えるものとして、林内で木の幹がどの程度人の視線を遮るかという点が重要であると考えました。いろいろな林分で調査したところ、林内で距離D離れた物体が木の幹の間から見える割合をRとしたときに両者にはR=e-kDという関係がある事がわかりました。k値が大きいほど林内の見通しは悪くなります。次に同じ割合で視界が遮られるにしても、少数の太い幹で遮られる場合と、多数の潅木類で遮られる場合では印象はずいぶん違うはずです。この要因を評価するために、100m2の広さの林分を構成するすべての幹の直径に、多様性を評価するシャノンインデックス(H値)をそのまま適応してみました。

図-1ではk値は0.0912です。これは林内の10m先が40%程度しか見通せない事を意味します。かなり林内のうっ閉感が高い事をk値は表しています。またH値は2.262で、煩雑度の高い林分であるといえます。

私たちは京都市近郊の様々な林分でk値、H値を測定し、同時にその林分に入ったときにどの様な印象を受けたかを記録し、印象を簡単に3つのランクに分けました。すなわち、林内のうっ閉度、煩雑度が高く林内でくつろぐ事ができないものをランク1、うっ閉度、煩雑度が下がり、林内でくつろぎ、食事をとったりする事のできそうなものをランク2、うっ閉度、煩雑度共にかなり低く、森林というよりもむしろ公園的なものをランク3としました。

図-2ではk-H平面上に実測値を点で落とし、更に、同一ランクの点を楕円で囲みました。異なったランクがオーバーラップする所は比較的少なく、k値と.H値を用いる事で林内の印象が良く記述できる事がわかりました。

更にこの方法の優れたところは実際の林分の取扱いに反映させる事がたやすいという事です。すなわち、k値、H値ともに林分を構成する樹木の直径の関数となっていますので、例えばどれだけ樹木を整理すればk値、H値がどの様に変化し、そして林内の印象のランクがどの様に変化するかを具体的に予測する事ができるのです。一例として図-2にはうっ閉度、煩雑度のかなり高い林分(a点)が林内の取扱いによってどの様にランクが変化していくか、試算した結果も示しました。

この様なアプローチを進める事で、レクレーションのための森林のように、従来の木材生産の場とは異なった森林に対する管理指針ができるのではないかと考えています。

渓流魚も森林生態系の一員

昆虫研究室 五十嵐正俊

都会のけんそうを離れ、郊外の森林地帯に足を伸ばせば、心地よい森の空気が流れ、道端には可憐な草花も眺められ、そして小鳥のさえずりとともに耳に入ってくるのは都会や田園地帯では見ることのできない清流の水音ではないでしょうか。

一部は滝となり、音を轟かせながら水煙を上げているところもあれば、苔の蒸した岩の間を激流となって流れ下ったかと思えば、透きとおった川底の小石までがくっきり見える緩やかな淵となり、淵の下流はまた早瀬となって次の大きな岩壁を伴った青々とした深い淵になったりしています。

この様な山間の渓流に棲むのがイワナ・ヤマメ・アマゴなどのサケ科の魚です。とくにイワナはヤマメなどの棲めない源流域にまで分布しています。

最近、年々渓流釣り愛好者が増加していますが、これらの渓流魚の天然分布地域が次々消えていく傾向が見られることは誠に残念です。関東以西ではすでに「幻のイワナ」などとささやかれ、渓流釣りの対象になっているのは、養殖放流したヤマメ・アマゴ・ニジマスなどになっています。

サケ科の魚は一般に親魚が最上流域に遡上して産卵し、孵化した稚魚が流れ下って、場合によっては海中生活の後成魚となり、また、ふるさとの川に遡上するサケと同じ様な生活をする個体もあります。サクラマス(陸封型がヤマメ)・アメマス(イワナ)などがこの例で、ヤマメでは北方系のものほど雌の降海性が強く、渓流で釣れるのはほとんど雄ヤマメしか釣れない川があります。雌はいわゆる銀化ヤマメとなって海に下って行きますが、立派な親マスになって、産卵のためふるさとの川に遡上して見たら行く手には高々と砂防堰堤が構築されいたとしたらどうなるでしょうか?ヤマメはこうして北日本の多くの谷川から消えてしまったのです。

残念ながら、森林地帯に構築された治山ダムや河川改修の構築物の大部分は水系の生態系を無視した工法で施工されてきました。また、森林の皆伐は渓流点から隠れ場を奪い、斜面からの泥流は産卵場所を泥で埋め尽くし、渓流魚の棲息環境をどんどん破壊してしまったのです。このような河川が日本中の森林地帯に無数に存在しています。

戦中戦後の大増伐によって禿山になった山を復興させるために、治山治水は緊急を要する事業であったわけですが、残念ながら渓流の生態系をずたずたに寸断してしまいました。当時はヤマメ・アマゴ・イワナなどは山林業務に従事する人たちの貴重な蛋白源の一部でしたが、これに比べ、治山工事は無尽蔵にいる山の雑魚よりも国民の命・財産を守る大切な事業だったのです。しかし、結果として渓流魚の棲息環境は著しく破壊されてしまったのです。

ヤマメ・イワナは肉食性で水中の昆虫などを食べていますが、春から秋は水面に落下して流れてくる陸生の昆虫類を主食にしています。この性質を巧みに利用したのが毛針釣りです。

渓流魚が定着し、自然繁殖するためにはそれなりの環境が維持されなければならないし、環境が良ければ超名人級の人が日参しない限り1年で絶滅する心配はまずないでしょう。適当なルールが守られ、場合によっては谷ごとに休漁・禁漁などの適切な河川管理を実施していけば、楽しい渓流釣りが末永く続けられるでしょう。

ヤマメ・イワナなどの棲息域は最初に述べたように山間の渓流ですが、渓流の様相は森林の取り扱い万一つで大きく変化します。しかし、残念ながら森林施業と渓流魚の係わりを具体的に研究した例は日本ではまだ非常に少ないようです。

渓流魚も森林生態系の一員として取り上げ、生物的多様性を維持しながら快適な自然環境を人々に提供し、なおかつ自然の恵みの一部である木材資源を有効利用する管理手法の確立を目指して新しい研究課題「多様な生物群集を維持した快適な流域管理技術の開発」(森林生物部提案)が計画されています。

研究が具体化されるまでまだ1~2年かかりそうですが、関西支所としても「イワナ・ヤマメのウォッチングができ、または渓流釣りもできるような、より楽しい森林浴」をめざして新規課題に積極的に対応すべく準備を進めたいと思っています。

コラム

新語紹介

里山研究

―地球と身近な自然をつなぐ発想―

昨今、地球的規模の話題がちまたをにぎわせています。地球温暖化、砂漠化、熱帯林伐採、地球共生系などなど。しかし、どれほどの人がそれを理解し、地球環境を守るために何を心がけているのでしょうか。まず、地球と身近な自然をつなぐ発想が必要ではないでしょうか。

さて、身近な自然として“里山”が思い浮かびます。かつて、落葉や薪、柴をとり、炭を焼いた雑木林は、わが国独自の農村風景を形成してきました。しかし、農業の衰退や燃料革命などのために、里山林が放置され、さらに開発の波にさらされ大きく姿を変えようとしています。里山は何の原則もなく無秩序に開発されていってよいのでしょうか。

里山林の多くは放置すれば、植物遷移や競争のために照葉樹林や竹林に変ってしまいます。つまり、森林の生産物を持続的に利用することによって、里山林は維持されてきたのです。またこのため、里山には、落葉広葉樹に覆われていた古い時代の生き残り(遺存種)である動植物が多数保護され生活してきました。照葉樹林では、古いタイプの生物は生きられず絶滅してしまいます。環境庁のレッドデーターブックで「絶滅のおそれのある種」に里山林の動植物が意外に多くあるのはこのためです。

最近、自然史系博物館が各地で開設されつつあります。国立公園や景勝地へ行かなくとも、身近に貴重な自然のあることにようやく人々は気づき始めたのです。しかし、よく保全された里山は、何百億円もかけた立派な建物よりも多くの価値を持った“生きた博物館”となるのです。なぜなら里山林には豊富な種類の動植物がいるからです。

かつて里山林を十分に理解し利用してきた知恵が急速にすたれようとしています。里山林を維持し保全することは、その貴重な自然を守るだけでなく、日本人のくらしや歴史・文化をも守るという意味があります。これまで、原生的な自然環境の保護をとなえる声は多くありましたが、これまであまり研究の対象とされてこなかった里山を研究する意味はここにあるのです。

(山田文雄)

おしらせ

鳥獣研究の重要性改めて認識

シンポジウム「野生鳥獣と人間との共存」開催さる

関西支所鳥獣研究室新設記念として、シンポジウム「野生鳥獣と人間との共存」が、10月9日に開催されました。会場には約60名の参加者が集まり、立ち見もでるほどの盛況でした。

シンポジウムでは本所鳥獣管理研究室長三浦慎悟氏、日本林業技術協会前田満氏、世界自然保護基金日本委員会花輪伸一氏の3氏が話題提供されました。

三浦氏はカモシカとシカにおいて得られた実例を基に、個体群の増減トレンドをいかに把握するか、またそれをどの様に個体群管理に応用するかを示し、野生鳥獣との共存のためにはゾーニングによる保護・管理が重要であると主張しました。前田氏は、野ネズミ研究の成果を大型動物の個体群管理の手法にも適応できるとして、北海道でのネズミ研究を例にあげて説明されました。花輪氏は、種の多様性を維持する活動と、経済行為など人間の社会活動との接点で生じている諸問題を紹介されました。

3氏の講演の後行われた質疑応答は、1時間あまりにもわたる活発なものでした。そのなかでは、「種の多様性を守る意義」といった根本的なものから「個体群管理の具体的な方法」に関する応用的なものまで、多岐にわたって意見が交わされました。

(玉井幸治)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.