ここから本文です。

研究情報 No.28 (May 1993)

巻頭言

持続的森林地業のための土壌研究を

土壌研究室長 荒木 誠

古来、土は人間にとって、恵みの母でありました。定住して農作物の生産をはじめて以来、生産性の高い土を作り、維持させることが人類の最大の関心事の一つでした。一方、木材や林産物においては、近世に至るまで自然の恵みをありがたく頂戴するばかりで、育てて利用する育成的林業が行われるようになったのは、農業に比べればきわめて新しいことです。

育成的林業が行われるようになると、その生産基盤である森林土壌の特性を明らかにして分類するとともに、それらがどのように分布しているかを示すことが重要な仕事となりました。そのため、森林土壌の研究者は、全国各地で土壌調査を行い、土壌の性質を明らかにするとともに、それらが生成分類上どのような位置づけにあるのかを明確にして、土壌種類別の分布図(土壌図)を作り上げてきたのです。それらは、林地の生産力の推定や造林木の選択の上でたいへん貴重な資料となっています。

土壌は、表層地質を構成する物質が長い年月にわたる風化・土壌化作用を受けてできあがるもので、一朝一夕にしてできることも、急に変わってしまうこともありません。しかしながら、生成過程の中で人為が強く作用する場合は、事態が一変します。自然界では起こり得ないことが起こったり、非常に長期間かかって起こることが短期問に起こってしまうことがあるのです。たとえば、収奪的な伐採が繰り返された山の土壌が侵食されて未熟な土になってしまったことや、ヨーロッパや北米の森林に見られるように酸性雨によって土壌が酸性化されてしまったことなどがあります。

森林は安定した生態系であり、その恵みを甘受する林業生産は持続可能な生産システムであると信じられています。しかし、森林が安定しているからといって、収穫・再生産を繰り返して行う林業生産まで持続可能と言えるのでしょうか。林業生産が持続可能であるためには、土壌の生産性が持続的であることが必要条件です。確かに、我が国では施業によって、土壌の生産性が著しく減少していることはないようです。しかし、これをもって、土壌の生産性が将来とも十分に維持されていくとは言い切れません。森林施業が何代にもわたって行われた場合に、土壌がどのように変化するのかを的確に予測するには、これまでの森林土壌の研究だけでは十分ではないのです。

持続的森林地業を確立するには、施業という人為による森林土壌の変化、土壌のダイナミクスを解明することが、1000万haもの人工林を抱える我が国、とりわけ歴史的にも人為の影響の大きかった近畿・中国地方の森林土壌研究に求められる重要な課題の一つであるといえます。

研究紹介

銀閣寺山国有林に設定した固定調査区の概要

造林研究室 伊東宏樹

かつて薪炭材などに利用されていた都市近郊の落葉広葉樹林は、希少生物の生息地や、住民にとっての身近な自然環境として再評価されるようになってきました。しかし現在、その多くは放置されており、常緑広葉樹林化しつつあります。

造林研究室では、落葉広葉樹林から常緑広葉樹林への遷移過程を解析するため、京都営林署のご協力を得て固定調査区を設定しました。

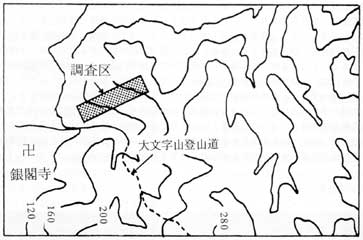

設定した場所は、大文字山のふもとの銀閣寺山国有林(京都市左京区)内の南向き斜面です(図)。調査区の面積は1.05ha(210m×50m)あり、このうち一部にはヒノキを中心とした人工林を含みます。が、残りは、落葉広葉樹と常緑広葉樹とを主体とした林です。

昨年度の調査では、胸高直径3cm以上の木については毎木調査を行い、下層については、5m×5mの小方形区ごとにそこに存在した種を記載しました。下層の低木や草本を含めて47科100種の維管束植物(シダ植物および種子植物)が現在までに確認されています。上層木については、幹数は2995.24本/ha、基底面積(胸高断面積の合計)は39.60m2/haでした。基底面積比でもっとも優占していたのはヒノキ(21.7%)で、以下、クロバイ(12.0%)・タカノツメ(7.80%)・ソヨゴ(7.58%)・アオハダ(7.57%)・コナラ(6.84%)・アラカシ(6.34%)・スギ(5.90%)・アカマツ(4.27%)の順です。下層については、もっとも多く出現したのはヒサカキとアラカシとで、出現率はともに86.4%でした。その後は、アオキ(50.2%)・サカキ(45.7%)・ネザサ(44.0%)と続きます。高木にまで成長する樹種のうち下層で10%以上の出現率があったのはアラカシのほかはクロバイ(17.9%)とヤマウルシ(10.0%)の2種のみでした。

今後は、長期間にわたって群落の動態を継続して調査していく予定です。あわせて、常緑樹の定着やそのときの樹種による差異などの問題も調べ、これにより、落葉広葉樹林が常緑樹林化する機構を解明し、都市近郊の広葉樹林を適切に管理する手法の開発に寄与したいと思います。

図. 調査区の位置

林分樹冠構造の3次元シミュレーション

風致林管理研究室 野田 巌

広葉樹は周囲の光環境により多様な樹冠形状を形成します。このような複雑な樹冠構造をもつ広葉樹を実際に計測し、3次元モデルで表現してコンピュータで現実林分をシミュレーションすることにより、林内の光環境を調べることが可能になります。それには太陽のシミュレーションも必要になりますが、この3次元シミュレーションにより、たとえば広葉樹を対象にした風致施業のように特定の樹種を選択的に植栽、管理することが必要な場合、陽樹を下層に植栽する際の適地の選定、光条件の好ましい適地がないときはどの上層木を伐採すればよいか、など施業計画立案の意志決定に有用な情報を与えてくれます。また、コンピュータで簡単に樹木を伐採したり、植栽させることが可能になるため、将来の森林景観、光環境の予測への利用が考えられます。

すでに、本誌No.18(野田・天野1990)で樹冠形のシミュレーションについて触れましたが、今回太陽光のシミュレーションが可能になったので林分樹冠構造の3次元シミュレーションについて紹介します。ここで説明する樹冠の3次元モデルを「数値樹冠モデル」(野田、1992)といいます。これは、ある測量機械を使って複数方向から樹冠縦断面を計測し、それらをもとに樹冠を曲面体で近似させたものです。樹冠モデルとしては従来、三角形、円、楕円の回転体がありますが、それに比べ数値樹冠モデルは作成には時間がかかるものの樹木個体毎に形状を作成できるため、現実に近い状態を再現することができます。

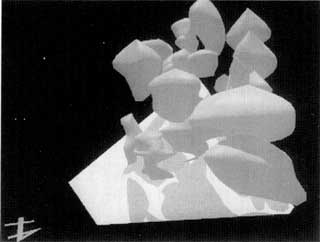

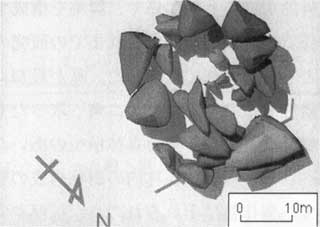

それでは本誌No.18(野田・天野1990)で説明した嵐山試験地No.1Aについて数値樹冠モデル(91年8月計測)を作成し、シミュレーションした結果をみてみましょう。数値樹冠モデルのほかに試験地No.lAと隣接する試験地No.lBの地形も同時に表示してあります。図-1は試験地を北方向から夏至12時に鳥瞰した様子です。樹冠の影が地面や周囲の樹冠に落ちているのが分かります。図-2は試験地を同じ時刻に真上から見た正射投影図で、これを利用して樹冠占有面積割合を計算したり、樹冠投影図を作成することができます。数値樹冠モデルは、樹冠を実際に計測して作成するため手間がかかるものの、一度作成すれば先に説明したような方面に利用出来ます。

図-1.嵐山試験地No.1Aの林分樹冠シミュレーション(北方向からの鳥瞰, 夏至12時)

図-2.嵐山試験地No.1Aの林分樹冠シミュレーション(平面正射投影図, 夏至12時)

コラム

新語紹介

「エンジニアリングウッド (engineering wood)」

連絡調整室 上杉三郎

木材や板はバラツキが大きく、一本、一枚毎に強さ、材質が異なります。そのために建物の構造計算から、同じ性能の木材を多数必要とする場合、供給は困難になり当然価格は上昇します。この点が工場で均質、多量に生産される工業材料と大いに異なる点です。材質にバラツキのある木材、木質材料を、工業材料と同じように厳しい品質管理と安定生産によって信頼性の高い製品にしたのが「エンジニアリングウッド」と言われるもので、性能は規格によって決められています。「エンジニアリングウッド」の元祖は合板や集成材で、最近はOSB、ウエハーボード、パララム、MDF、LVLと呼ばれる多くの材料が開発、生産されています。カタカナが多いのは北米で作られだからです。外見ではパーティクルボード、ハードボード、合板などに似ていますが品質管理のされた材質で、構造性能的に信頼性の高い材料です。

ところで従来の木材や木質材料とエンジニアリングウッドでは「何が違う?」のでしょうか。早い話が木材の強さの等級を「目で判断する」か「機械で調べる」かの違いです。当然利用者からの信頼性評価では歴然とした差があります。これらの製品は主に構造用材料として生産され、構造計算が必要なツー・バイ・フォー住宅、工業化住宅、3階建住宅、大規模建築物に使用されます。木材や板についても機械による強さの等級区分をしたものは「エンジニアリングウッド」と言えますが日本での生産対応は遅く、北米からの製材品に競合できていません。日本で合板、集成材、ボード類が生産されていますが輸入量も多く、今後「エンジニアリングウッド」は一層増加するでしょう。

日本の在来型住宅はあまり構造計算を必要としなかったために、これまでこれらの材料の必要はありませんでした。しかし多様なデザインを自由設計できる木造建築は今後の発展が約束されています。そのためには是非対応しなければなりません。現在は品質を数値で示さなければ信頼されない時代です。豊かに育った国産材を有効に利用するには「エンジニアリングウッド」の生産が必要です。しかし外見だけの善し悪しで等級を決める規格では、日本で育った木材の将来は望めません。これからは国産財時代に合わせた早急な生産供給対応、言い換えれば消費者ニーズの把握と木材を工業材料として扱う感覚と合理性が求められます。

おしらせ

'92年度研究業務の総決算!

研究検討会、推進会議開催

さる2月22、25日に研究検討会が、3月2日には推進会議が、それぞれ森林総合研究所関西支所で開かれました。研究検討会とは、研究者同士でお互いの研究内容を吟味したり、来年度の研究方針を検討したりする場です。一方推進会議とは、当年度の研究成果を評価したり、次年度以降の重要研究素材について検討を行う会議です。

研究検討会では92年度に研究を行った69課題について研究内容を検討しました。69課題のうち10課題が92年度で研究が完了しますが、かわって新たに始まる課題もあります。これらについても93年度の研究方針について活発な検討を行いました。

推進会議では研究検討会をふまえて、69課題の中から主要研究成果課題などを選びました。また、次年度以降の重要研究の素材として、人工林の成長過程を追跡調査する「人工林収穫試験地30年間の施業効果と密度管理基準に関する総合研究」など、8つの題材について検討を加えました。これらの検討内容を参考にして、森林総合研究所関西支所では93年度の研究業務を行なっていきます。

(玉井幸治)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.