ここから本文です。

研究情報 No.29 (Aug. 1993)

巻頭言

DNA情報を生態研究に活かす

育林部長 小谷圭司

分子生物学の進歩によって生命を分子レベルで扱うことが可能になり、生物学も精密科学の仲間入りをしたと言われます。従来決め手のなかった進化論の分野でも、DNAを用いる系統学(分子系統学)の成果によって、たとえば樹木では、形態的な特徴から被子植物に近いとされていたマオウが実は裸子植物と単系統をつくり、むしろソテツやイチョウに近いことが明らかにされました。

今日、DNAの情報をもちいることによって、系統解析のような大きな区分から個体識別までが可能となっており、今後の生態学研究にも大きい貢献をすると考えられます。

遺伝子はA,T,G,C,と略称される4種の物質の配列(塩基配列)によって書かれているので、特定の遺伝子の塩基配列を調べて比較すれば、その似かより方で遠縁、近縁の決定ができます。しかし、この方法は、大がかりで時間もかかります。それに対して、DNAの長い鎖の中にある塩基配列の特定の部分からのみ切断する酵素(制限酵素)を用い、いくつかのDNA断片に切断してそれぞれの長さの違いを種間や種内で比較する方法があります。また、ごく微量のDNAから、実験室の片隅に置かれた安価な器械で、急速にその量を増幅させる、「分子ゼロックス」ともいうべきポリメラーゼ連鎖反応法(PCR法)が開発されました。さらに、これまで微量のDNAは放射性物質を結合させて、放射線によってその存在を確認していましたが、DNAに色素を結合して確認する手法が確立されました。従来のように、微生物学実験技術を習得し、大腸菌で遺伝子を増幅する必要も、放射性物質の取扱も必要でなくなってしまいました。普通の実験室で仕事が出来るようになってしまったのです。

これらの手法によって、一般の組織はもとより、一本の毛や羽根、過去の標本、顕微鏡用プレパラート、木材片などの超微量サンプルを用いて、種の同定、雑種同定、親子判定、雌雄判定、個体識別、共生判定、樹病診断などができるようになりました。その方法も、誰もが簡単に実施できる身近な手法となっています。

今日、DNAを用いる手法は、系統学や遺伝、育種学においてはアイソザイムに代わる主要な方法となっており、森林総合研究所でも相当の進歩をみています。生態学の分野では、植物、昆虫、鳥獣、微生物などの個体群の変動機構や、多様性維持機構の解明がさまざまな手法で行われてきましたが、集団の遺伝的多様性からのアプローチは、手法の困難さからあまり顧みられませんでした。しかし、遺伝子DNAを情報とするこのような簡単な手法の普及は、個体群生態学と集団遺伝学を結び付けた集団生物学を急速に発展させる契機を与えることとなっています。今後、身近な生態系から失われていく種の保全問題などの地域課題においても大きな力を発揮するものと思われます。

研究紹介

モウソウチク林の分布拡大

造林研究室 井鷺裕司

日本に分布する約100種のタケ・ササ類のうち、大型となり竹林を形成するのは、マダケ属のマダケ、ハチク、モウソウチクの3種です。このうち、マダケとハチクはもともと日本に自生するものですが、モウソウチクは今から200~300年前に中国からもたらされた帰化植物であるという事は意外と知られていません。現在、人里近くでモウソウチクが活発に分布を広げるという現象があちこちで見られます。モウソウチクのタケノコはマダケやハチクのタケノコに比べると保存がきき、経済的にも重要な反面、モウソウチク優占林分は林分構造や種構成が単純化するいう生態学的な問題点が指摘されてもいます。

モウソウチクのように群落の高さが20mにもなる大型の種が帰化植物として成功し、分布を広げているのはあまり例がなく、生態学的にも興味深い問題といえます。そこで、モウソウチクが他の森林に侵入していく過程でどの様な競合がおこっているのか調べてみました。

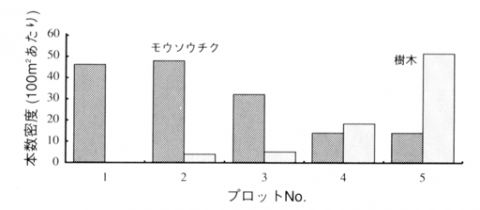

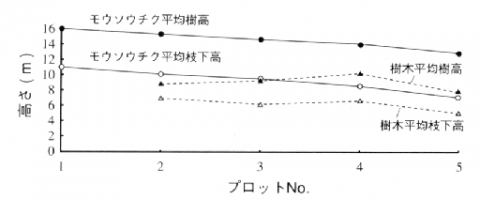

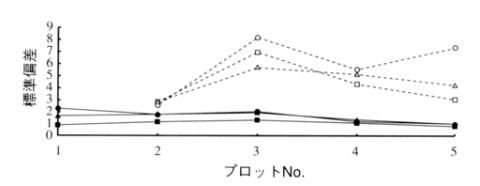

調査は京都府田辺町の二次林で行い、モウソウチクの純林(プロット1)からまわりの広葉樹林に程が侵入しつつある場所に100m2のプロットを5個連続して設けました(図-1)。調査を行った地域ではモウソウチクの平均稈高は12~16mで、いずれのプロットでも広葉樹の平均樹高よりも高くなっていました。モウソウチクの枝下高はちょうど広葉樹の樹高と同じ高さにありましたが、樹冠長も樹木より長くなっていました(図-2)。この様な競合の結果、モウソウチクの本数割合の高いプロットほど樹木の枯死率は高くなっていました。胸高直径、枝下高、樹高の標準偏差はいずれのプロットでもモウソウチクの方が樹木よりも著しく小さくなっていました(図-3)。この様に、モウソウチクはタケノコという形で大きさの揃ったいわば規格品の稈をつくり、隣接する森林の林冠の上に葉を持ち上げ樹木の成長を圧迫しながら確実に分布を広げているようです。

西日本の里山には群落高の比較的低い落葉広葉二次林が広がっています。この様な場所では今後モウソウチクは活発に分布を広げてゆくものと思われます。その際にどの様な生態学的な問題があるのか、土壌型との関係はどうなっているのか、モウソウチク林内の物質収支はどの様になっているのかといった点などについて他分野の研究室と共同で現在研究を進めています。

図-1. モウソウチクと樹木の本数密度

図-2. モウソウチクと樹木の平均樹高と平均枝下高

図-3. モウソウチク稈と樹木樹幹のサイズの標準偏差

●: 稈DBH, ▲: 稈長, ■: 稈枝下高, ○: 幹DBH, △: 幹長, □: 幹枝下高

鳥類群集生態学の新しい展開に向けて

鳥獣研究室 日野輝明

「生態学」を一言で定義すると、“生物とその環境との関係についての科学”となります。生態学はさらに、対象とする生物の単位の違いによって大きく3つにわけることができます。すなわち、(1)ある環境下で、ある生物種のある"個体"は何故そのように振る舞うのかを追求する「行動生態学」; (2)ある環境下で、ある生物種のある"個体群(個体の集団)"には何故それほど多くの個体が存在するのかを追求する「個体群生態学」; (3)ある環境下で、ある“群集(種個体群の集まり)”には何故それほど多くの生物種が存在するのかを追求する「群集生態学」の3つです。私が研究を進めているのは、このうち3番目の群集生態学に該当し、対象生物としては森林性の鳥を扱っています。従って、私の研究の目的を一言で述べると、ある森林にはなぜそれほど多くの種の鳥が存在するのか明らかにすることということができます。

生態学とは生物と環境との関係の科学ですから、「環境」をどのように捉えるかがとても重要になります。環境には大きくわけて外的な環境と内的な環境があり、その内容は扱う生物の単位によって違います。森林性の鳥類群集の場合には、生息地の気象条件、生息する森林の大きさや植生構造(外的環境)との関係や、群集を構成する種間の関係(内的環境)が、これまでの研究の中心テーマとして扱われてきました。私が最初に取り組んだ研究もこの従来の方法に乗っ取ったものでした。例えば、鳥類群集と森林植生のあいだの関係を調べ、鳥の種数は森林内の樹種構成の複雑さによって、個体数はそれぞれの鳥が採餌や営巣に依存する高さの層の葉密度によって決まることなどを明らかにしました。また、近縁種であっても森林内で利用する高さや樹種が互いに違うことなどを明らかにしました。しかし、このような研究によって示されるのは、群集と環境との間にみられる結果としての「パターン」であって、その「プロセス」ではありません。

これからの群集生態学に必要なのは、まさにこのプロセス、すなわち、現在みられる群集のパターンがどのように成立し維持されているのかを明らかにしていくことだと考えています。このような視点に基づいて、これまでに2つの新しい方法で森林の鳥類群集のプロセスの解明に取り組んできました。1つは、鳥が直接に利用する外的環境としての餌資源の量や分布と鳥類群集との関係を明らかにすることです。そのために林内に設置した10m四方・高さ15mのパイプやぐらを使って樹冠内の昆虫相を実測し、鳥の採餌行動や利用場所との関係を調べました。解析はまだ途中ですが、昆虫の分布様式が構成種の行動や種間関係に影響を与えた結果、全体の群集の構造が決まってくることが明らかになりつつあります。もう1つは内的要因としての鳥間の関係を種間の平均的な関係としてではなく、個体間の直接的な関係として捉えることで、そのために複数種からなる群れ(混群)の構造と生態を個体識別に基づいて調べました。この結果、個体の行動は個体間関係をとおして全体の群集構造と密接な関係をもっており、そこでは種という枠は必ずしも重要ではないことが分かりました。

今後はさらに行動生態学や個体群生態学の考えを取り入れながら、群集の構造、構成種(個体)の行動や相互関係、餌資源の分布と量などが、季節や年によってどのように変化するのか、また異種個体との相互作用がある種の個体の生活史や繁殖成果にどのような影響を与えるのかという点について明らかにしていきたいと考えています。

連載

樹木の解剖学(1)

クロマツ

樹病研究室 黒田慶子

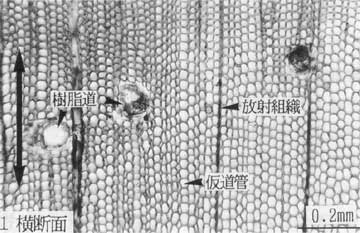

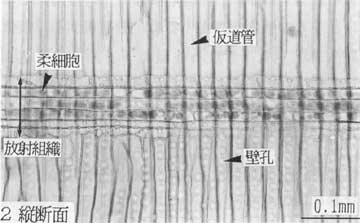

針葉樹の材の構造は広葉樹に比べてシンプルで、クロマツの横断面では「仮道管」(かどうかん)が一面に蜂の巣状に並んでいます(写真1)。仮道管は長さ4mm程度のソーセージ型の中空の管で、壁孔と呼ばれる穴でつながっています(写真2)。根から吸い上げられた水は、多数の仮道管の中を順々に流れて何mも上昇し葉に達します。マツ材線虫病(松食い虫)にかかると、この仮道管に水が通らなくなり枯れてしまいます。仮道管に直交する「放射組織」(写真1,2)では、「柔細胞」が煉瓦を積み重ねたように並んでいます。この細胞は何年も生きて、養分を澱粉の形で貯蔵したり、いろいろな物質を生産します。

マツ類の組織の特徴は樹脂道を持つことです(写真1)。樹脂道は水平・垂直両方向に長く延び、空洞になっています。幹に傷が付くと、樹脂道の周囲のエピセリウム細胞はすぐに樹脂(マツヤニ)を大量に生産し分泌し始めます。主成分はテルペン類で、毒性と粘りのある液体が虫や菌を覆って殺します。樹脂は外敵の侵入をくい止める防御機構の一つとして重要な役割をはたしています。ところが、マツ材線虫病の病原体であるマツノザイセンチュウは、枝から侵入した後、主に樹脂道の中を通って樹幹全体に移動します。幹の中に入ってしまった線虫にはこの防御機構は通用しないようです。

おしらせ

情報活動システム化事業

4月16日、27日に関西支所において上記事業(野生獣類の生息動態と森林被害防除に関する調査、広葉樹林に関する類型化と保育技術)の推進および設計会議が開催されました。

第46回関西地区林業試験研究機関連絡協議会

5月24~25日に奈良県内で開催され関西支所から支所長と連絡調整室長が出席しました。国立研究機関における最近の研究動向と各専門部会の活動が報告され、今後の活動方針について協議が行われました。

<訂正とお詫び>

前号No.28,3頁の図-2に別の図(林道からの様子)が掲載されました。下に掲載したものが正しい図(平面正射投影図)です。訂正してお詫びいたします。(注)HTML化にあたって訂正済みです。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.