ここから本文です。

研究情報 No.35 (Feb. 1995)

巻頭言

研究基本計画の見直しと関西支所の新しい研究問題

支所長 陶山正憲

森林総合研究所では森林・林業・林産業にかかわる研究実施の基本となる研究基本計画を昭和63年に策定し、その後およそ5年間、この基本計画に基づいて試験研究が実施されてきました。当初、この基本計画は、およそ10年間にわたって展開すべき試験研究の基本目標として策定されましたが、近年における諸情勢の激変と、国民の多様な二一ズに的確に応えるため、基本計画の再度の見直しが行われ、その結果、当支所でも平成6年4月より新しい研究基本計画に則って試験研究が実施されています。

この新研究基本計画の枠組みは、研究の基本推進方向として6課題が設定され、これらの推進方向の下に、15の主要研究問題が設定されました。この見直しによって、支所等における研究推進の方向は、「地域に根ざした林業の発展と森林の多面的利用技術の高度化」と位置づけられ、当支所では研究問題「先進開発地域の森林機能特性の解明とその総合的利用手法の確立」を担当することになりました。

さて、関西地域では、遷都に伴う巨大木造建築物の築設や燃料材確保のために森林伐採・開発が古くから進められたので、早くから人工林化が進められています。その結果、北山、吉野、尾鷲などの優れた先進林業地を含む多様な林業経営が生みだされました。しかしながら、近年では畿陽アカマツ林帯での松くい虫被害、スギ・ヒノキ人工林での材質劣化性病虫獣害や気象害、あるいは機械化への積極的な対応が求められています。また、当支所管内には戦後造林された並材生産地帯も多くあり、これらの地域では生産、流通、担い手など経営の諸側面に未解決の深刻な問題を抱えています。これらの諸要請に応えるため、種々の研究を実施してきましたが、安価な外材輸入による国産材低迷による問題の深刻さは、研究の一層の深化と拡大、あるいは総合的・体系的な対応を必要としています。

上記のような関西地域の地域特性に応じて、当支所が今後10年間に取り組む試験研究の項目を要約すると以下の通りです。すなわち、

- 風致林・都市近郊林を中心とする森林の機能解明

- 風致林・都市近郊林生態系の機能解明

- 都市近郊林の水土保全機能の解明

- 森林の風致及び環境形成機構の解明と評価手法の確立

- 断片化した森林生態系の維持・遷移機構の解明と保全技術の確立

- 多様な保続的林業経営と施美技術の体系化

- 多様な森林地業技術の高度化

- 森林の生物書管理技術の高度化

- 保続的林業経営方式の体系化

- 森林機能の総合化手法と地域森林資源管理手法の確立

- 森林資源の総合的利用と地域森林資源管理計画手法の開発

- 地域森林・林業と気候変動の関連解明

このように多様な研究を推進するに当たり、当地域の大学、公立試験研究機関、営林局署、林木育種センターはじめ関係各位のご協力、ご支援を重ねてお願いいたします。

研究紹介

スンカイ (Peronema canescens)

造林研究室 清野嘉之

(筆者は国際協力事業団の森林生態の専門家として1992年から2年あまり、インドネシア国カリマンタンの熱帯林プロジェクトに派遣された)

1993年11月、再びパシールヘきた。しかし、スンカイは伐られてしまった。空があき、幹は持ち去られていた。表土はトラクターのわだちの先に押しやられている。案内してくれたジャヒンの息子は下を向いてしまった。プロットの中の残った木の直径を、バムバンと手分けして測る。去年測った木の3分の2、それも大きな木が伐られてしまっているから、もう意味はないのだが、そうするより他になかった。

スンカイ(写真-1)はクマツヅラ科の高木で、材にきれいな年輪ができる。合板にするフタバガキの木を木材会社が抜き伐りしたあと、本来は林を休ませるきまりになっているのに、目が届かないと、まとまって生えている高価なスンカイを伐りに人が来る。抜き伐りのとき開いた道がアクセスに使われる。今回パシールヘ乗たのは、スンカイ林の中に人跡を探すためであった。スンカイはカリマンタンの低地林にしばしば小林分をつくる。そうした集まりをインドネシア語でkelompokと呼ぶ。スンカイのkelompokはどこにでもあるのではない。東カリマンタン州では南部のバシール地方に限ってみられる。乾季に葉を失う性質があるので、暗い常緑林を進むうち、前方にぼうっと明るくなったところが見えてくると、そこがスンカイ林だ。一つのkelompokは小さいもので1ha、大きいものは20haもある。地質でも地形でもなく、なにがスンカイにkelompokをつくらせているのだろうと考えているうち、これは昔の人の集落の跡なのではないかと思いついたのは、去年の調査を終え、サマリンダの家にもどってからのことだった。パシールでは家のまわりや焼き畑の跡にスンカイが育てられている。若い幹はまっすぐで枝が少なく丈夫なので、塀や柵をつくったり家を建てるのに使われる。生け垣にもされる。スンカイの育てられている集落が何らかの事情で放棄され、何十年もたった姿がスンカイのkelompokなのではなかろうか。今回はそれを確かめにきた。

まずムアラコマン村のスンカイ林に入った。村人によると川に沿って3つのkelompokがある。この川では砂金が採れ、男たちは砂金採りにいそがしい。案内を頼むのに一苦労する。小さな舟を借りて川を下り、やがて左岸に舟を寄せる。木の盆をもって、一人で砂金採りをしていた10才くらいの女の子が寄せてきた舟に驚き、焼け残りの伐木をつたって焼畑の奥に逃げる。スンカイ林ではたくさんの果樹とともにコーヒーの古い株がみつかった。コーヒーはアラビカ種でインドネシアに来た時期ははっきりしないが外来である。より新しいロブスタ種は1900年に入った。お墓に植える低木もみつかった。これは日本ではクロトン(ノギ)の名で観葉植物に用いられるもので、葉に白や赤、黄色の斑が入り、花が咲いたようにみえる。インドネシアでは今は庭にも植えられるが、もともとはお墓に植える木であった。案内人やバムバンは「ここに墓がある。土まんじゅうの形がみえる。」といった。去年プロットをつくったクアロ村の林ではやはりたくさんの果樹とともに実をつけたジンコルの木がプロットの中でみつかった。外来のマメ科の木でタネを食べる。生は苦渋く、食べたあと半日おしっこが臭くなった。また、シリーと呼ばれる噛み料に実を使う、ビンロウジュの木もみつかった。スンカイ林が人の生活の跡地に成立していることは確実だった。

スンカイの板を専門にひく工場はkelompokの中につくられる。クラン村で操業1週間目の小さな工場に入った。日産2.5m3、1週間というのに製品は工場の天井に届くほどに積まれ、外には65~84年生、60~70cm径の幹が野積みされていた。このkelompokには2年分のスンカイがあると工場の人は見積もる。製品を買うのは南カリマンタンの州都バンジャルマシンに住むマトゥアラとグゥチという日本人だそうだ。「それはマツバラとイクチだよ。きっと。」

カリマンタンにはたくさんの民族が住む。彼らはなわばりを持ち、ときに移住もしながら暮らしてきた。遺跡ともいえるスンカイ林のような林がカリマンタンの各所にあるに違いない。それらが失われないうちに、記録に残しておかなければならないと思った。

写真-1 スンカイの葉と花

生け捕り用トラップによるオオコクヌスト成虫の生態調査

昆虫研究室 細田隆治

オオコクヌストは体長15mm前後、黒色の細長い甲虫で、幼虫は各地のマツ枯損木の樹皮下に見られ、マツ材線虫病の媒介者とされるマツノマダラカミキリ幼虫の捕食者として、重要な天敵とみなされています。しかし、現在までのところ本種のマツノマダラカミキリに対する防除利用についてはほとんど検討されていません。当研究室による調査では、本種がマツノマダラカミキリ幼虫に対して高い捕食率を示すという結果が得られています。けれども実際に防除利用を考える前に、この虫の生活史に関するデータが必要となります。そこで、成虫の野外での活動時期を調査するために、成虫捕獲用トラップを考案しました。

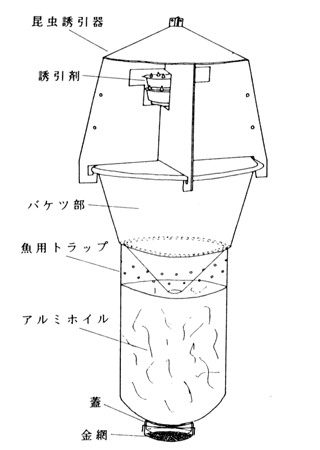

図-1に示したのがそのトラップで、関西式生け捕り用誘引トラップと名付けました。まず、サンケイ式昆虫誘引器(黒色)のバケツ部分の底を切り抜き、市販の魚取り用トラップ(通称モンドリ)を接着します。つぎに直射日光を防ぐために、透明なモンドリの胴体にアルミホイルをはり、底についているふたには金網をはって、捕獲虫が逃げないようにしました。また捕獲虫を静止させるために、中にアカマツの樹皮を入れました。今回は誘引剤としてマダラコールを用いましたが、誘引剤を変えれば、スギノアカネトラカミキリなどの生け捕りにも使用できるものと考えられます。調査は1994年5月9日に、滋賀県野洲町三上山山麓のアカマツ林にトラップ10器を設置し、2週間おきに捕獲虫の回収、誘引剤の取り替えを行い、10月3日まで続けました。トラップには何種類かのマツの穿孔虫や天敵類が入りましたが、そのうちマツノマダラカミキリとオオコクヌストのみを選んで、雌雄別にカウントしました。

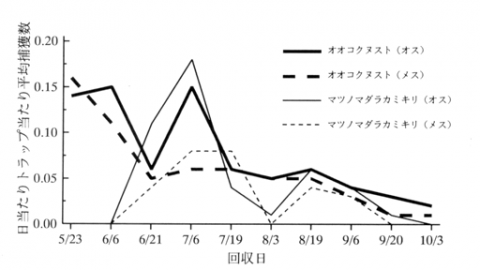

これら2種の捕獲状況を図-2に示します。オオコクヌストは1回目の回収日である5月23日から9月下旬まで、長期間にわたって捕獲されました。設置当初から6月上旬までは比較的多く捕獲されましたが、その後は7月6日に雄が多くとれたのを除いて捕獲数は低いレベルで推移し、徐々に減少しました。また、マツノマダラカミキリは6月中旬より捕獲されましたが、捕獲数のピークはオオコクヌストより約1ヵ月遅れました。

以上のことから、オオコクヌスト成虫は5月中旬~6月上旬に越冬場所から脱出し、マツ枯損木に集まるものと考えられ、その後も9月下旬までわずかながら移動することがわかりました。オオコクヌストによるマツノマダラカミキリ幼虫の捕食について考えてみると、捕獲のピークはオオコクヌストの方が早いのですが、7月~8月にもかなり捕獲されることから、マツノマダラカミキリが産卵した枯損木に、捕食者であるオオコクヌストが卵を産みつける機会は十分にあるものと思われます。このことを確かめるために、11月上旬に調査林内でマツノマダラカミキリの穿入した枯横木を割材調査したところ、村内からオオコクヌスト幼虫が見つかりました。これらのほとんどはマツノマダラカミキリの蜻室内に見られ、オオコクヌスト幼虫のいた木では、マツノマダラカミキリ幼虫の数が非常に少なかったことから、調査地の枯損木内でも、捕食が実際に行われていることが明らかになりました。

これらのことからまだ検討の必要はあるものの、本種をマツノマダラカミキリ幼虫の天敵として利用できる可能性があることがわかりました。今後さらに研究していこうと考えています。

図-1 関西式生捕り用誘因トラップ

図-2 オオコクヌストとマツノマダラカミキリ捕獲数の変化

連載

ドングリを食べる虫達(3)

ガ類

昆虫研究室 上田明良

アラカシとシラカシの落下前のドングリに侵入し、加害するガ類は3種います。いずれもドングリ上やドングリ近くの枝葉上に崖下された卵から卵字化した小さな幼虫が、ドングリが殻斗に覆われた部分に歩いてたどりつき、ドングリ内に食入します。幼虫は粒状の糞をドングリの外に放出します。前報のゾウムシ類の脱出口はほぼ円形ですが、ガ類ではやや角張り、長方形に近い形になります。

ネマルハキバガ科の1種は幼虫がドングリ内で越冬し、脱出口を開けたのち蛹になり(写真1)、8月に羽化することが確認されています。他にコナラとミズナラから知られています。ハマキガ科のヨツメヒメハマキとシロツメモンヒメハマキ(写真2)は、ピンク色の老熟幼虫になると脱出し、土中浅いところで繭を作ってそのなかで蛹になります。8月下旬から9月にかけて羽化します。ヨツメヒメハマキはコナラとミズナラからも知られています。ハマキガ科では他にブナヒメシンタイがブナを、クリミドリシンクイガとクリミガがクリを、ネモロウサヒメハマキとサンカクモンヒメハマキがミズナラを、それぞれ加害することが知られています。

また、メムシガ科の1種とキバガ科の1種およびシャクガ科のナナスジナミシャクがブナで、メイガ科のモモノゴマダラノメイガがクリで、ヤガ科のネスジキノカワガがクリとクヌギで、それぞれ知られています。

写真-1 シラカシのドングリ内でみられたネマルハキバガ科の1種の蛹

写真-2 シロツメモンヒメハマキ

おしらせ

近畿・中国ブロック会議

平成6年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議が10月12日京都市呉竹文化センターにおいて開催されました。会議には林野庁、森林総研、大阪営林署、関西林木育種場および24の府県関係機関が出席しました。会議では、国側機関から試験研究および技術開発の動向が説明され、各府県機関から主要な研究成果が報告されました。ついで「研究推進上、緊急に解決を要する研究課題」の検討が行われ、以下の5課題が摘出されました。

- 林木遺伝資源の収集・保存・増殖

- 野生きのこの栽培化と既存優良系統の安定生産技術の開発

- ナラ類の集団枯損に関する調査

- 被害回避をめざした野生鳥獣の生息環境と密度の管理手法に関する調査

- 地域差材を用いたエクステリア部材の開発に関する調査

研究成果発表会

平成6年度関西支所研究成果発表会が10月13日京都市呉竹文化センターにおいて開催されました。今年度は、森林総研の堀田庸立地環境科長による特別講演「わが国における酸性雨と森林衰退の研究動向」をはじめ、以下の5題の研究成果が口頭およびポスターで発表されました。

- 関西地域のタケの分布拡大

- 土壌研究室 鳥居厚志

- 関西地域におけるナラ類集団枯損の被害実態と対策の必要性

- 樹病研究室 伊藤進一郎

- 緑資源の総合評価による最適配置計画手法の開発

- 育林部長 小谷圭司

- シイ・カシのドングリを加害する昆虫類とその加害量

- 昆虫研究室 上田明良

- ツキノワグマによる林木被害とその防除について

- 鳥獣研究室 北原英治

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.