ここから本文です。

研究情報 No.36 (May 1995)

巻頭言

総合化という一つの研究の方向について

風致林管理研究室 杉村 乾

20世紀末を迎える時期にさしかかって、海外では東西ドイツの統合やソビエト連邦の崩壊など、国内でも高度経済成長時代の終焉、戦後長らく続いた政党政治や官僚機構が世論からの大きな批判を浴びるなど、何か大きな変革の時代にさしかかっているような気配のする情勢の中に我々は生きています。

ところで、最近の科学の世界も一つの大きな変化の時代を迎えつつあるようです。特に今世紀に入ってから物理学、中でも量子物理学が最先端として一般に認められてきたように、物質を細分化して超ミクロの世界を覗いてみれば、我々が目にする一見非常に複雑な現象を単純な理論を基礎にして理解することができるようになると長い間信じられてきました。しかし、例えば生命の単位と期待された、単純な構造を持つDNAが発見されましたが、その巨大な配列の組み合わせからは、我々が日常目にすることのできる生命現象を説明できるような理論を編み出すことはできません。このように、ひたすら分析(analysis)の方向へ走ってきた科学が大きな壁に突き当たったことを多くの科学者達が認識し始めたのが最近の趨勢です。そこで、分析ではなく統合(synthesis)によって、一見複雑な現象を説明する理論を築いていこうとする試みが始まろうとしているようです。これは、物理学者カプラが一つのターニングポイントとして、科学が「分析から統合の時代へ」変革すべき時だと主張したことに他なりません。また、カオス、フラクタル、ファジーといった数学や物理学の手法が急に世間の脚光を浴びるようになったことも、こうした情勢を反映しているからです。

森林研究においても最近「総合化」という言葉が使われ始めました。地域の中で森林の果たす公益的かつ多様な機能を総合的に扱うことによって地域社会と調和した森林管理を行おうといった方向性が謳われていることなどがそのよい例です。これは、木材生産、防災、野生の動植物などをそれぞれ独立的に扱おうとした従来の方向とは異なる方向からのアプローチを認識した用語であると考えられます。また、地球規模あるいは地域の環境問題が世界的に大きな脚光を浴びるようになり、森林と環境問題との密接な結びつきも広く認識されるようになりました。そこで、温暖化や生物多様性といった問題を取り扱うテーマに林学の研究者が取り組むようになりましたが、従来のテーマに比べてより複雑かつ規模も大きく、一つの系を総合的に扱うようなアプローチで取り組む必要があると考えられます。

今日の科学は一つのターニングポイントの中で、これまでとは異なるパラダイムを築くべくしばらくは模索が続くと考えられます。森林研究も同様に「総合化」という言葉が一つのキーワードとなるような時代に入ったのかもしれません。しかし、広く認められるようなまとまった成果が出されるまでまだしばらくは時間がかかりそうです。

研究紹介

おしっこを染める

-蛍光染料を用いた排泄物のラベリング-

鳥獣研究室 島田 卓哉

人間のおしっこは、普通透明から黄色をしています。人間以外の哺乳類も同様の色をしていますが、何を食べているかによっておしっこの色にも若干の違いがあります。肉食性の動物のおしっこは、一般的に透明で酸性ですが、草食動物では、おしっこはアルカリ性で黄色味が強く濁っています。あなたのおしっこが、毎日水のように透明だったら、野菜をちゃんと食べているかどうか省みる必要があるかもしれません。

私が飼育しているアカネズミ・ヒメネズミも人間と同じような黄色いおしっこをします。私は今、調査に役立てるために、このおしっこをローダミンBという薬品を用いてピンク色に変えてしまおうと考えています。

この2種類のネズミたちは、秋に植物の種子などを貯蔵して冬越しの間の日々の糧とし、活動を続けながら冬を越します。体温を維持し、活動し、生長するためにはエネルギーが必要ですから、彼らは貯食という形で体の外に、脂肪という形で体の中にエネルギーを蓄えます。ネズミたちは、蓄えられたエネルギーを用いてどのようにうまく冬を乗り切っているのでしょうか?それを明らかにするためには、貯食という生態についてもっと詳しく知る必要があります。すなわち、何をどのくらい貯食するのか?貯食は共同で利用されるのか?種子の豊凶に応じて、貯食の量や質は変化するのか?そして、貯食によってどの程度のエネルギーが賄われるのか?といった疑問に答えを見つけていく必要があると思うのです。

人工の容器を地中に埋めておくと、ネズミたちはその中にいろいろなものをため込みます。この貯食された食物をローダミンBで染色し、付近のネズミの排泄物を調べることによって、その貯食が単独で利用されているのか共同利用されているのかが明らかになるでしょう。また、かわいそうですが捕獲されたネズミの胃内容物を調べてローダミンBで染色されているものとされていないものとに分類すれば、冬の餌の中での貯食の相対的な重要性が判るのではないかと思います。

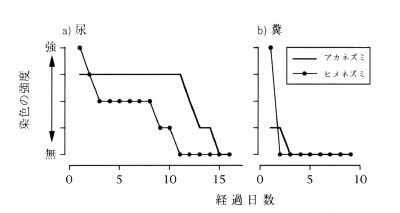

図-1. ローダミンBによる排泄物の染色強度の推移

現在は、室内で予備的な実験を行い、尿や糞からどのくらいの期間ローダミンBが検出できるのかを調べています。実験方法はとても単純です。ネズミが好む生ピーナツを、0.1%のローダミンB水溶液に一晩漬け込んで染色し、ネズミに与えます。食べられたピーナッツの重量とネズミの体重を記録し、後は毎日おしっこと糞を採集して染色状況を調べます。ローダミンBという薬品は濃い赤紫色をしていて蛍光を発しますが、無味無害だといわれていてネズミはこれを含んだ餌でも良く食べてくれます。ローダミンBが体の中に取り込まれると、おしっこ、糞、血液そして筋肉までもが染色されます。おしっこの場合、ローダミンBが含まれていれば紫外線を当ててやるとうす黄色ないしオレンジ色に光りますが、残留濃度が高い場合には、普通の光の下でもピンク色に染まっているのが判ります。図-1は排泄物に認められるローダミンBの強度の推移を表しています。おしっこに関しては、アカネズミの方がヒメネズミよりも残留期間が長い傾向があります。また、おしっこには約10日間ローダミンBの残留が認められますが、糞では2日で消失してしまいます。残留期間の長いおしっこを採取することで、貯食物の共同利用形態を明らかにすることが出来そうです。一方、糞の方は、冬期の餌全体の中で貯食が占める割合を知るのに役に立ちそうです。糞の染色がはっきりとしているのはローダミンBを摂取した翌日だけですので、同じ個体の糞を毎日採取し染色されているものの割合を調べれば、貯食に頼っている割合が大まかに推定できると思います。

ローダミンB水溶液の濃度と排泄物の染色強度との関係や、胃内容物への染色状況について実験を続ける必要がありますが、ローダミンBによる染色は貯食という生態を明らかにする一つのとっかかりにはなってくれそうです。次の冬に、ネズミのおしっこでピンク色に染まった雪を見るのが今から楽しみです。

表土流亡危険度を雨滴エネルギーから推定する

土壌研究室 荒木 誠

樹冠が閉鎖したヒノキ林では、落葉が細片化して移動し易い上に、陽光不足によって林床植生が消失してしまうことから、表土流亡の危険性が高いと指摘されています。特に、間伐遅れで林床植生が全く消失した林分や、降水量が多い急傾斜地の林分においては、表土流亡の激しい林地が見られます。では、一体、樹冠の閉鎖度合や下層植生の被覆度合がどの程度であれば表土流亡の危険が生じるのでしょうか。また、間伐などの保育管理をどのようにすれば、表土流亡を防ぐことができるのでしょうか。

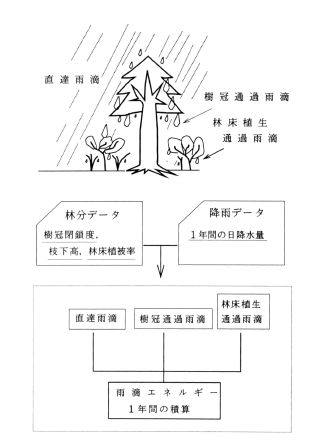

図-1. 雨滴エネルギー算出フロー・チャート

林地での表土流亡は、降雨によってもたらされます。そこで、地表面に到達する雨滴エネルギーを積算すれば、表土流亡を引き起こす力の強弱を知ることができると考えられます

地表に到達する雨滴は、

- 直接地表に到達するもの(直達雨滴)

- 一度樹冠に捉えられて滴下するもの(樹冠通過雨滴)

- 林床植生に捉えられて滴下するもの(林床植生通過雨滴)

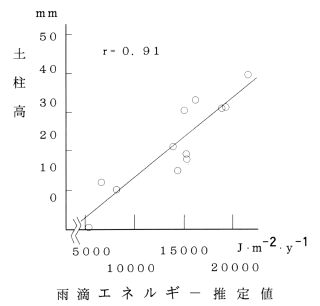

に分けられます。降雨日におけるそれぞれの雨滴エネルギーを1日ずつ計算して、1年分の合計をそれぞれの林分の「雨滴エネルギー推定値」とします(図-1)。閉鎖したヒノキ林分の雨滴エネルギー推定値とそれぞれの林分の表土流亡の度合を比較したものが図-2です。両者の間には強い相関関係が認められます。なお、ここでは表土流亡の指標として、地表に生じた土柱の高さを用いていますが、これは、雨滴によって土壌が侵食されて形成されたもので、小礫などを頭に乗せて柱状になったものです。

図-2. 雨滴エネルギー推定値と土柱高の関係

このように雨滴エネルギー推定値は、表土流亡の程度の強弱を的確に表すことがわかります。雨滴エネルギーは、日降水量、樹冠の閉鎖度、平均枝下高、林床植生の被覆率をもとに計算するので、降水条件と保育管理の違いが反映されます。したがって、雨滴エネルギー推定値を使えば、表土流亡の危険性という視点から保育管理の適否を判断できることになります。

しかし、表土流亡は土壌の受食性(侵食の受け易さ)、地形などによっても異なります。したがって、雨滴エネルギー推定値による表土流亡危険度の判定手法を開発するためには、さらに様々な立地条件の林分における雨滴エネルギーと表土流亡量との関係を解析することが必要です。

連載

ドングリを食べる虫達(4)

落下後のドングリへの加害虫

昆虫研究室 上田 明良

最終回の今回は、落下後のドングリに侵入する虫達について紹介します。アラカシ・シラカシ・マテバシイのドングリは落下の翌年の初夏に発芽するため、落下後地上で虫害を受ける期間が長く、落下前よりもむしろ落下後の虫害の方が重要なのです。そのなかで最も重要なのはゴマ粒のような小さな甲虫、ドングリキクイムシで、マテバシイでは80%以上のドングリが加害されます。本種は雌成虫(ほとんどが交尾済み)だけが越冬し、5月に約1.5mm 直径の穴を開けて穿孔・産卵します。孵化幼虫が子葉を食い進み、蛹を経て成虫になるまでこの創設雌(母親)が同居します。写真1のように雄は小さく色白で、数が少なく、雌10匹に対し雄1匹程度しかいません。雄はなんと自分の姉妹と交尾し、生まれ育ったドングリから外へ出ることなく死んでしまうのです。年2~3世代。コナラとシリブカガシからも知られています。

写真-1. ドングリキクイムシ(左:雄、右:雌)

ガの1種、クロサンカクモンヒメハマキは落ち葉に卵塊状に産下された卵から孵化した幼虫がドングリの発芽部等から侵入・食害します(写真2)。ピンク色の老熟幼虫になるとドングリから出て地表近くの土中で繭を作って蛹になります。年3世代(北海道では年2世代らしい)。幼虫越冬。コナラとミズナラからも知られています。

小さくて平たい甲虫、ケシキスイ類にはマルキマダラケシキスイとアカマダラケシキスイの2種がみられ、両種とも幼虫と成虫が発芽部や他の昆虫の侵入・脱出口等から侵入・食害します。幼虫と成虫が越冬し、年数世代繰り返します。

写真-2. コナラのドングリを食害するクロサンカクモンヒメハマキ幼虫

おしらせ

平成6年度 研究検討会・推進会議開催される

さる2月2・10日に研究検討会が、2月21日に研究推進会議が、それぞれ関西支所会議室で開かれました。

研究検討会・推進会議では、平成6年度から一本化された研究問題に基づいて各研究課題に関する成果発表並びに内容の検討が行われました。49課題が実行され、うち12課題が完了。7年度からは、「ランドスケープエコロジーに基づく森林の保護管理手法の確立」など7課題が新たに始まります。また、主要研究成果9課題を選出したほか、「兵庫県南部地震にともなう山地災害の実態と解析」など4課題を重要研究素材として摘出しました。

「緑資源」解説冊子発行

平成3年度から3年間にわたって実施された環境庁国立機関公害防止等試験研究「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の確立」の研究成果を解説した冊子が発行されました。この研究は、森林のもつさまざまな機能を最も効果的に発揮させるための計画手法を確立することをねらいとして実施されたものです。

このたび発行された「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の解説」はその成果をふまえ、「直接行政や事業体で利用し得るように、ひとつのマニュアルとなることを期待して」(本書「はじめに」から)発行されたものです。ご関心のある方は関西支所までご連絡ください。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.