ここから本文です。

研究情報 No.38 (Nov. 1995)

巻頭言

瀬戸内海沿岸地方の大規模林野火災

防災研究室 後藤義明

瀬戸内海をとり囲む地域は瀬戸内海国立公園に指定されていることもあり、観光資源としての利用が盛んで、四季を問わず数多くの人が訪れます。この地域はまた大規模な林野火災が頻発することでも知られており、昨年夏にも広島県竹原市や岡山県玉野市で焼損面積が300ヘクタールを越える大規模な林野火災が発生しています。そして今年の8月には再び岡山県の玉野市で231ヘクタールの林野火災が起きました。

日本の林野火災は冬から春にかけて集中して発生しています。これは、この時期に雨が少なく乾燥した状態が長く続いて、森林が極めて燃えやすくなっていることが第一の原因であるといえます。したがって昨年や今年の夏のように乾燥状態が長く続けば、夏でも大規模な林野火災が発生します。

昨年の夏の乾燥は西日本一帯に共通した状態であったにもかかわらず、大規模な林野火災の発生は瀬戸内海沿岸地方に集中していました。これは、林野火災が大規模化するかしないかは、気象状態だけで決まるのではなく、森林自体の特性が大きくかかわることだからなのです。たとえば岡山県での林野火災の発生状況を見ると、1年間に発生する林野火災のうち、件数で70%以上、焼損面積では90%以上が県南部で起きています。県北部に比べてこの地域の花崗岩地帯には、アカマツを主体とする生育不良の森林からなるせき悪地が広がっています。これらのアカマツ林の林床堆積物の量は、ヒノキ林に比べ1.5~3倍も多く、燃焼実験を行ってみると、アカマツ林の林床堆積物の単位時間当たりの燃焼量はヒノキ林に比べ3.8~6.8倍の値を示します。すなわちアカマツ林は林床堆積物の量が多く、かつ燃焼速度も速いことがわかります。さらにアカマツ林は草本層や低木層の植被率が高く、しかも燃えやすい植物で構成されており、地表火が拡大しやすい状態にあります。そのうえ低木層から亜高木層、高木層へと燃えやすい植物が連続して分布しており、ひとたび地表火が起これば、それがすぐに樹幹火、樹冠火へと移行する危険性が高いといえます。一般に樹冠火は地表火に比べて延焼速度が速く、それだけ焼損面積も拡大する傾向があります。これは火が地表から樹冠へと燃え移ると林外の強い風にあおられて延焼速度が増大し、また飛火も発生しやすくなるので、火災は一気に拡大することになるためなのです。

これらのアカマツ林は、やがてこの地域の潜在自然植生である常緑広葉樹林に遷移していくことにより、林野火災の発生・拡大しにくい森林になると考えられます。しかし現実には遷移の途中で再び林野火災に遭い、遷移が先に進まない状態になっています。林野火災の大半は人間の不注意が発生原因になっています。乾燥した状態が続いている時期には、季節を問わず、山では火をいっさい使わないぐらいの心構えが必要でしょう。

研究紹介

こっちの水はあまいぞ。

土壌研究室 金子真司

「ほっほ、ほたるこい。」の歌のように川の水があまかったり苦かったりする川に出会うことはめったにないと思いますが、蛍のいるような谷川の水質に違いはあるのでしょうか。京都市周辺の谷川の溶存成分を調べたところ、谷ごとに水質が異なっていました。蛍ならこの微妙な違いがわかるのかもしれません。ところで、谷川の水質はどうして谷ごとに異なるのでしょうか。

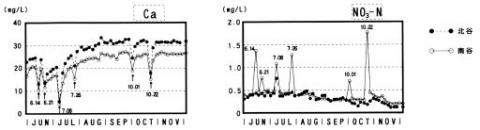

そのことを知るために、隣あった谷の水質を継続調査してみました。調査は1994年6月から1995年5月にかけて竜の口山理水試験地(岡山県立竜の口グリーンシャワー公園)の2つの谷(南谷と北谷)で行いました。水の採取は週2回の間隔で行い、溶存成分を測定しました。その結果、2つの谷川で濃度が異なる成分とほとんど濃度の等しい成分があることがわかりました。図にそれぞれを代表してカルシウムイオン(左図)と硝酸体窒素(右図)の濃度の季節変化を示しました。図中の数字はほぼ30mm以上の降雨があった月日を表しています。降雨のない時のカルシウムイオンの濃度はほぼ一定で、北谷が高く南谷が低い状態が続きます。しかし、いったん降雨があると両谷とも濃度が急に下がって数日すると元の濃度にもどります。カルシウムイオン以外の炭酸水素イオン、マグネシウムイオン、ナトリウムイオンも、無降雨日は2谷で濃度が異なり、降雨直後に濃度が低下することがわかりました。これに対して、硝酸体窒素は無降雨日に2谷で濃度の等しい成分です。全窒素や有機体炭素もこのタイプですが、両成分とも降雨直後に急激に濃度が増加することが観察されました。

図-1. 竜の口山理水試験地の谷川中のCaとNO3-N濃度

以上の2タイプの溶存成分が存在することをどう考えたらよいでしょうか。ふだん谷川を流れている水は地下の比較的深いところを通ってから涌きだした水です。これを基底流出と呼びます。基底流出は風化した岩石層を通るために岩石の成分に大きく影響されます。このため、無降雨時の谷川の水質はその流域の岩石すなわち地質によって決まります。岡山県竜の口山の2谷で濃度が異なる溶存成分は両谷の地質の違いを反映しているといえます。降雨時やその直後には地表や地表近くを流れて谷川に流れ込む水が多くなります。地表を流れる水を表面流出、地表近くを流れる水を中間流出と呼んでいますが、降雨によってそれらの割合が高まると図のカルシウムイオンのように基底流に由来する溶存成分が減少すると考えられます。

一方、降雨時に濃度が高くなる硝酸体窒素、全窒素および有機体炭素は、土壌中の腐植に由来する溶存成分です。降雨によって表面流出や中間流出が発生するようになると、土壌から硝酸体窒素、全窒素および有機体炭素が洗い流される結果、谷川のそれら溶存成分の濃度が高くなると考えられます。ただし、無降雨日にはこれら溶存成分の濃度差がないことから、南谷と北谷の土壌の腐植はほぼ同じ性質のものであると思われます。実際に2つの谷の背後の山はどちらも広葉樹を主体とした森林でおおわれており、同じ型の土壌が分布しています。隣接した谷でも樹齢が異なる場合は、樹齢の高い谷で硝酸体窒素濃度が高くなると報告されています。このことから、森林のタイプが異なれば土壌由来する溶存成分の谷川の濃度は変化してくると予想されます。

このように、谷川の水質は地質や土壌の違いによって異なっているものと考えられます。しかしそれらの関係について、谷川の水質はまだあまり研究されていないので詳しいことはわかっていません。将来、谷川の水質と森林や土壌それに地質などの関係が解明されれば、谷川の水質から流域の森林や土壌それに地質の状態を判断することが可能と思われます。また、森林管理の方法で谷川の水質を変化させることも可能になるかもしれません。

マツノマダラカミキリの幼虫は昼と夜の長さがわかっている?

昆虫研究室 上田明良

植物や動物が昼と夜の長さとその変化で季節を感じとり、開花・繁殖・移動の時期や成長を調節していることは古くから知られています。これは生物の光周性といわれ、キクに夜間照明を当てて開花を遅らせる、いわゆる電照菊はこれを利用した方法のひとつです。昆虫でも様々な種で光周性が知られていますが、真っ暗な?マツ材の中で生活するマツノマダラカミキリ(以下マダラ)幼虫は昼と夜の長さがわかるのでしょうか。実は人工飼料を用いた飼育実験でマダラに光周性があることがわかってきました。マダラはマツ材線虫病の運び屋として非常に悪名高い害虫ですが、こういったことを調べることで弱点がみつかるかもしれません。

| 季節 | 夏→秋 | 冬 | 春→夏 |

|---|---|---|---|

| 日長・気温 | 短日高温 | 短日低温 | 長日高温 |

| 成長段階 | 成長期→休眠 | 休眠→ 休眠消去 |

休眠消去 →変態期 |

| 発育ステージ | 卵→成熟幼虫 | 成熟幼虫 | 成熟幼虫→ 蛹→成虫 |

日本産のマダラは暖かな恒温条件下で飼育してもいつまでの幼虫のままで、成虫になりません。これは成熟幼虫の段階で休眠するためで、眠りから覚めて休眠消去するには冬の低温が必要です。そしてその後の高温で蛹・成虫へと変態し、6~7月にまるで示し合わせたかのように一斉にマツ材から脱出します。マダラの成長と季節的な環境変化を表-1に示しました。

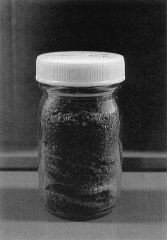

写真-1. 人工飼料飼育

(右下にマダラ幼虫が見える)

マダラを人工飼料を用いて(写真-1)様々な温度・日長条件下で飼育した結果、成長期に短日下または20℃以下で飼育すると「秋」を、休眠消去から変態期に長日高温下で飼育すると「春」を感知することがわかりました。また、故木村重義さん(元森林総研東北)の研究で、10~15℃の低温を2ヶ月間経験することで休眠から覚めること、すなわち「冬」を感知することがわかっています。恒温器内での飼育条件で「秋・冬・春」を表現し、それぞれの条件の経験の有無と羽化率すなわち休眠から目覚める割合の関係を表-2に示しました。

| 試験区 | 秋の条件a (卵~成熟 幼虫) |

冬の条件b (成熟幼虫) |

春の条件c (成熟幼虫 ~成虫) |

羽化率d |

|---|---|---|---|---|

| A | ○ | ○ | ○ | ○ |

| B | ○ | ○ | × | ○ |

| C | ○ | × | ○ | △秋期間長に相関 |

| D | × | ○ | ○ | ○秋期間長い △秋期間短い |

| E | ○ | × | × | × |

| F | × | ○ | × | △ |

| G | × | × | ○ | × |

| H | × | × | × | ×?(予測) |

|

a○:25℃短日(10時間照明14時間暗黒)または、18・20℃ |

||||

試験区Aは野外条件と最も近く、ほぼ100%が羽化しました。試験区Cでは日長条件の変化だけで36~78%羽化しました。また、試験区Dでは秋の条件が長日高温下5ヶ月間のとき羽化率は51%でした。試験区Fは日長条件だけを野外と逆にしたものですが、羽化率は33~56%でした。このようにマダラの休眠とその消去には日長・温度条件が深くかかわっていることがわかります。こういった日長と気温の2重のチェックをとおして季節の移り変わりを確実にとらえて、翌年初夏に羽化すると考えられます。

では、ガラス瓶内での人工飼料飼育ではなく、実際の丸太を用いての試験ではどうでしょう。実はまだこの試験はしていません。材内でも日長に反応すると思いますが、今後の課題です。

連載

土の中の万華鏡(2)

花粉が伝える太古の歴史

土壌研究室 鳥居厚志

「花粉」と言う言葉から何を連想されるでしょうか?かつては、植物や昆虫に関わりのある人以外は何ら興味を示さなかったものですが、昨今では「花粉症」のおかげですっかり悪名高い存在になってしまいました。

花粉は、土の中、湿原や湖底の泥の中などにもたくさん含まれていて、条件さえよければ何万年も保存されていることがあります。もっとも、残っているのは外側の殻だけで、生殖能力のない一種の化石と言えます。

化石となった花粉を調べて、大昔の森林の状態や気候を推定したり、農耕伝播の歴史を紐解いたりでき、地質学や生態学、考古学の分野では有り難い存在なのです。ひとつ悪者扱いばかりせずに、好意的に見てやってください...とは言え花粉症の方にとっては“困ったやつ”ですね。

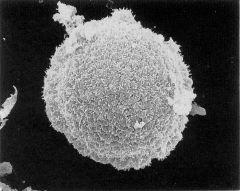

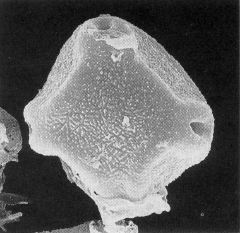

(走査電子顕微鏡(SEM)写真は、京都府立大 高原光氏の提供による)

(写真)無数の小さな“針”を持つツガの花粉(SEM)

(写真)ヤシャブシなどハンノキ属の花粉(SEM)

(写真)悪名高き?スギの花粉

(写真)2枚の羽根を持つマツの花粉

(写真)“4集粉”と呼ばれるテトラポッド状のツツジの花粉

おしらせ

近畿・中国ブロック会議および研究成果発表会が開催される

平成7年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議が10月12日、平成7年度関西支所研究成果発表会が翌13日、いずれも京都市伏見区の京都市呉竹文化センターにおいて開催されました。

ブロック会議には、林野庁・森林総研・大阪営林局・林木育種センター関西育種場および14の府県関係者が出席。席上、国側機関から試験研究・技術開発の動向が報告され、府県側からは最近の研究成果が紹介されました。ひきつづいて「緊急に解決を要する研究課題」が検討され、3課題が選出されました。

研究成果発表会では、森林総研本所木材利用部の中井孝木材特性科長が、「1995年兵庫県南部地震による木造建物の被害から日本の林業を考える」と題して特別講演をおこなったのをはじめ、以下の5題の研究成果が口頭およびポスターにて発表されました。

- 地球温暖化と森林生産力の予測について-研究の現状と問題点-

- 風致林管理研究室 杉村 乾

- “スギ黒心”その発生と対策

- 樹病研究室 黒田慶子

- 物質収支からみたタケ群落の特性とその管理

- 造林研究室 井鷺裕司

- 渓流水質の形成要因の解明

- 土壌研究室 金子真司

- 森林群落が蒸散量に及ぼす影響のモデル化

- 防災研究室 玉井幸治

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.