ここから本文です。

研究情報 No.40 (May 1996)

巻頭言

○○の陰に昆虫あり

昆虫研究室 藤田 和幸

森林総合研究所は昨年で通算90年、関西支所も来年で50年の歴史になります。樹木の生活史にあてはめれば決して長いとはいえない時間ですが、人間にとって90年は世代時間約3つ分で、曽祖父母が活躍していた頃は想像を越える昔です。しかし1世代、30年前なら、多くの職員はすでにこの世にあり、当時親たちが現在の自分と同じような齢で、似たような立場に居たのだと、思いをめぐらすこともできます。

30年の変遷をたどることによって、現在の森林総研の私たちが浮き彫りになるのではないかと思って、関西支所の昆虫関連の30年前の課題をひもといてみました。すると、いずれも林業上の懸案害虫の防除を最終的な目的とするテーマで、樹木(マツ、タケ、スギ)の食葉性害虫5課題と松くい虫(当時は材線虫病解明直前で、マツを枯らす穿孔虫の探索が主目的)となっています。30年後の現在、未解決の問題がいくつか残される一方、私たちが経験しなかった樹木被害が次々に起こっています。国内のスギ・ヒノキ穿孔性害虫や海外の森林害虫の被害対策に、当所の多くの研究勢力が投入され、研究が続けられています。

この間の変化といえば、森林における樹木、微生物や昆虫、鳥獣などの生物間相互関係の研究が急速に進展しました。そのなかで昆虫は、マツ材線虫病をはじめ多くの例で、病原媒介等で樹木の流行病に重要な役割を果たしていることがわかってきて、樹木、病原、媒介昆虫の3者の相互関係の機構の解明、それに基づく疫学的予測が被害対策の基礎になることが認識されるようになってきました。現在この地域の日本海側各地で問題になっているナラ類集団枯損についても、先例を参考にしながら解明を進めることになります。さらに、公害(=地域環境)ブームと地球環境ブームが背景となった森林に対する意識の変化に伴って、相互作用の研究は、森林の保全や持続的利用をキーワードとする研究課題のなかで活発に行われようとしています。たとえば、当研究室で本年度スタートした堅果食昆虫の森林更新への影響評価に関する研究はその典型例でしょう。その他、熱帯林研究で注目されている送粉昆虫はもとより、樹木を枯らすことは稀なため、林業上深刻な穿孔性害虫に研究対象の主役を譲った感のある食葉性害虫にしても、樹木の成長、繁殖、ひいては森林更新への影響という視点での研究が可能です。

このように、昆虫(や鳥獣)が森林の内外を動き回りながら生活(生存と繁殖)することによって、動きに制約のある樹木や微生物の生活を直接間接にアシストしている、ひいては森林生態系全体をコントロールしていると考えてもいいのではないでしょうか。この意味で、昆虫類は森を動かす陰の主役とも言うべき、総合情報・物流事業者群集なのです。無機世界を含む森林生態系の理解が今後ますます深まれば、どのようなテーマにせよ、昆虫をはずしては先に進めない状況になるのではないかと思っています。

研究紹介

麗しの成長解析:温故知新

造林研究室 千葉 幸弘

「地球環境の変化に対して森林が果たす機能を明らかにし、近未来の地球環境と森林の状況を予測せよ」という世界的(?)な至上命令のもと、日本でも科学技術庁、農林水産省など各省庁が様々なプロジェクトを実行しており、欧米では巨費を投じた環境制御実験が盛んに行われています。トレーラーで液体 CO2を運搬して、一日約3トンに及ぶCO2を森林に降り注ぎ人工的に高濃度CO2 環境を作り出して植物の成長等を調べる野外実験(FACE)はその最たるものと言えるでしょう。日本でも同様のプロジェクトが計画されているようです。このように研究規模が大きくなってくると、データの質とその解析結果についてちょっと気になることがあります。そこで、少々昔のことを引き合いに出しながら「成長解析」について考えてみました。

環境制御実験というのは何も最近始まったものではなく、樹木関係でも施肥試験や除草剤散布など様々な成長比較試験が行われてきており、生育環境を変えた実験という意味では立派な環境制御実験です。実験規模やその手法は上で触れたFACEとは比較にならないほど"見劣りする"ものでしたが、植物の成長を調べるという点でその本質は全く同じです。つまり「成長解析」というキーワードは古今東西変わることのない永遠のテーマというわけです。しかも「どのようにデータを解析して、そこから何を読みとるか?」ということもまた「成長解析」にとって共通の悩みです。

「植物成長のロジスチック理論」(篠崎1962)および「植物の相互作用」(穂積1973) に代表される一連の研究は、もうすでに成長解析研究の古典の域に入ったとする向きもあるかも知れませんが、成長解析がいかに骨の折れる仕事か、しかしそれがどれほど大切なものか、かれらの研究から窺い知ることができます。植物個体群の競争密度効果や自然間引き、施肥実験による成長要因の解析など内容的には実に手強いものがありますが、「成長解析」に臨む基本姿勢が示されているように思えます。しかも個々の問題を解き明かしていくプロセスは今なお斬新です。この研究が端緒となって「同齢単純林分の密度管理に関する生態学的研究」(安藤1968) というアイデアが導かれ、間伐に科学的な切り口が与えられました。このことは造林学という森林の応用研究を考える上で特筆すべきことと言えるでしょう。

当時の研究環境では大規模な実験というものはもちろん有り得るはずもなく、測定機器も実にシンプルなものだったそうです。当然、コンピュータと呼べるようなものはありません。緻密な植栽試験や施肥試験、そして明晰な頭脳がそれを補っていたに違いありません。「植物生長のロジスチック理論」は、時間方向の成長現象を説明するためにパラメータをどのように扱い、どのように解析するか?その過程で出くわす数学的問題をどう処理するか?こうしたことに対して次々とアイデアが生み出され、実験で得られたデータによってその理論を裏付け、最終的に成長要因に対する植物の反応を説明することに成功したわけです。完成度の高い芸術と同じように洗練された理論というものは美しいものです。

「環境変化が森林生態系に及ぼす影響」などという命題を考えるためには気が遠くなるような多くの要因を考慮しなければなりません。気温に対して、大気 CO2濃度に対して、水環境に対して植物はどのように反応しているのか?一枚の葉で測定した光合成速度から植物個体の光合成速度を推定するにはどうしたらいいのか?数え上げると切りがありません。こうしたことをこつこつと明らかにしていく必要があります。

それを打開するために環境調節をしながらの光合成測定が行われたり、巨費を投じた環境制御実験が繰り広げられているわけです。しかし様々な環境条件に気を配り、あるいは実験規模が大きくなってくると、実験装置の設計やその維持に振り向けるべき時間と経費が増加するのは当然のことです。確かに研究の進歩のためには研究スケールの拡大も否定できないのですが、それ以上に個々の現象を鋭く見抜く洞察力とそれを科学的に表現する才能はどのレベルの研究にも必要なことです。慎重な試験設計によって得られたデータを明晰な言葉で解読し、ソフィスティケートされた美しい理論を待望したいものです。そのような研究なくして、「地球環境の変化に対して森林が果たす機能を明らかにし、近未来の地球環境と森林の状況を予測せよ」という至上命令に応える術はないように思います。

銀閣寺山調査区におけるアラカシの分布様式

造林研究室 伊東 宏樹

アラカシは、東アジアからヒマラヤにかけて広く分布し、関西の落葉広葉樹二次林内などにもよく出現します。常緑広葉樹としては先駆種的な性格を持っているといわれ、乾燥や貧栄養に耐え、常緑広葉樹林内では林縁やギャップ周辺に出現するとされています。

森林総合研究所関西支所研究情報28号(1993年5月)にて紹介した銀閣寺山国有林内に設置した固定調査区(京都市左京区)でもアラカシは多く見られ、遷移にともなってこれから優占度を増してくるものと考えられました。

さて、この調査区を調査しているうちに、急斜面にはアラカシが多く分布しているような印象を受けました。そこで、アラカシの分布様式について解析してみました。

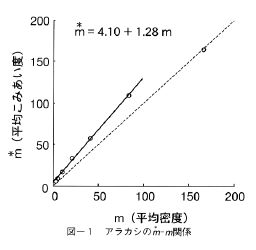

まず、m*-m 法により、アラカシの分布様式を調べました。m*-m 法とは、平均こみあい度(m*)と平均密度(m)との関係から個体群の分布様式を解析するものです。平均こみあい度(m*)とは、いくつかの方形区をとって方形区ごとの個体数を調査したとき、ある方形区のある個体について、その方形区の中にその個体以外の個体が平均して何個体いるかを示すものです。また、平均密度(m) はこの場合、方形区あたりの個体数の平均として定義されます。

ここで、m を横軸に、m* を縦軸にとったときの回帰直線から分布様式を推定することができます。例えば、個体群の分布様式が、ランダム分布のときは回帰直線の傾きは 1になり、集中分布のときは傾きが 1より大きくなります。

図-1 アラカシの m*-m 関係

1993年に毎木調査をおこなったデータから、銀閣寺山調査区のうち落葉広葉樹二次林の部分(0.5ha)のアラカシについて、区画サイズを変えて m*-m関係をもとめ、これを図-1に示しました。このとき、アラカシの各幹を個体として計算してあります。また、回帰直線には m =166の点(プロット全体を2分割したときに相当)を除いてあります。

この回帰直線について、その傾きをみると、1よりも有意に大きい(P<0.001) という結果が得られました。このことから、アラカシの分布様式は、集中分布であると解釈することができました。また、切片は0よりも有意に大きく (P<0.05)、これは、あるまとまりをもって分布していることを示すと解釈されました。このまとまりとは、萌芽幹によってできたものと考えられます。

次に、立地条件との関係として、土地の傾斜とアラカシの幹密度との関係をみてみました。

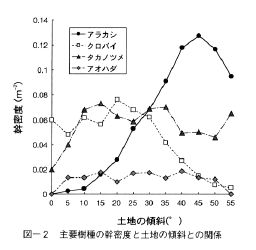

図-2主要樹種の幹密度と土地の傾斜との関係

調査区内の主要樹種の幹密度(面積当たりの幹数)と傾斜との関係を示したのが図-2です。これをみると、傾斜が 35゜以上の急傾斜地においてアラカシの幹密度が、クロバイ・タカノツメといった樹種の幹密度よりも高くなっていることがわかります。

以上の結果から、銀閣寺山固定調査区内のアラカシは、その分布様式については、あるまとまりを持って集中分布していると推定され、その密度は急傾斜地において高くなっているという結論が得られました。急傾斜地という、成育には困難と思われる場所に集中的に分布しているということは、アラカシの持つ先駆種的な性格と関連があるものと思われます。

連載

土の中の万華鏡(4)

何だ、こりゃ?

土壌研究室 鳥居 厚志

これまで土の中の鉱物、花粉、植物珪酸体……と観てきました。以前にご紹介してきた写真は、各々の典型的な姿ですが、実際には土の中では様々に変形・変質し、顕微鏡下ではいろんなバリエーションが観られます。

また土の中には、小動物や藻類、菌類など、まだまだいろんな生き物がいます。それぞれの専門家が、いろんな対象物から多くの情報を引き出しているわけですが、専門外の者から観ると「何だ、こりゃ?」というシーンも珍しくありません。

今のところは全く未知の物体でも、そのうちに有用な情報が見出されるようになるかも知れません。

写真-1壊れたホーキ?、プテラノドンの化石?...ではなくて、風化した黒雲母粒子

写真-2夜明けの群雲?...ではなく、長石のパーサイト組織(黒い部分が正長石で、内部に点々と斜長石の小さな結晶が散らばっている)

写真-3不気味な唇?

写真-4???

写真-5虫の卵?、菌類の胞子?..さて何でしょう?

(写真-3~5は筆者も不明です)

おしらせ

平成7年度 研究検討会・研究推進会議開催

さる2月8・9日に研究検討会が、2月21日に研究推進会議が関西支所会議室で開かれました。

両会議では、当支所の研究問題「先進開発地域の森林機能特性の解明とその総合的利用手法の確立」に含まれる種々の研究課題について、成果発表及び活発な議論・検討が行われました。結果として、48課題が実行され、うち9課題が完了し、平成8年度からは8課題が開始されることになりました。また6つの主要研究成果が選出され、重要研究素材としては「水資源勘定に関する研究 -水、森林など資源の動的解析の実施-」等7課題を摘出しました。

なお、特別検討事項「ランドスケープエコロジーと保全生物学の研究の現状」については、その概念、研究動向、先端の研究手法等が4人の研究員から報告され、活発な討議がなされました。

また、2月27日には7年度よりスタートした環境庁公害防止等研究「湖沼での有機物の動態解析手法の開発に関する研究」の推進会議が関西支所で開かれ、渓流水中の有機物量把握に関する研究など、当年度の成果報告と8年度の研究計画が検討・承認されました。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.