ここから本文です。

研究情報 No.42 (Nov. 1996)

巻頭言

国産材の利用に向けた林業・林産業研究のあり方

経営研究室 野田 英志

近年の輸入住宅の進出やツーバイフォー工法住宅の拡大、また大手・中堅ハウスメーカーの台頭には目を見張るものがあります。その一方で、大工・工務店の手による木造の在来工法住宅の供給は、確実に減少しています。また最近の世論調査(平成8年1月実施の総理府「森林・林業に関する世論調査」)でも、大都市を中心に在来工法住宅の人気は、大きな落ち込みを見せています。特に阪神大震災を経験した近畿地区では、住宅を新築・購入する際に、「昔から日本にある在来工法の木造住宅」を選ぶとした人は、前回調査(平成5年)の67%から54%へと大幅に減少しています(非木造住宅は19%から22%に増加)。

こうした住宅建築市場における変化は、これまで主として、木造の在来工法住宅に使われる建築用材を供給してきた国内林業や国産材加工・流通業界に、新たな対応を迫るものです。しかし、関係業界はこうした川下の急速な変化に、的確に対応しえているのでしょうか。そしてまた研究や政策サイドも...。

もっとも試験研究機関では、国産材の利用拡大に向けて様々な技術開発を進めています。また林業政策面でも、流域林業システムの構築に向けて、木材加工施設や流通施設などのハード面の整備を図りつつあります。ただ気をつけなければならないのは、そうした技術開発やハードの整備がなされたからといって、国産材の利用拡大が一挙に進むという保証はないことです。技術開発やハードの整備は、木材利用拡大の必要条件にはなりえても、十分条件をも満たすとは限りません。どんなに先端的な技術や最新設備により作り出された製品でも、売れなければただの物(ガラクタ)でしかないからです。それが自由競争社会の厳しさです。

市場に受け入れられる商品を作るには、消費サイド(川下)が何を求めているのかを的確につかみ、そのニーズに適確に応えられる木材供給のシステムを作ることが必要です。本来は、こうした川下を視野に入れて、川下-川中-川上を効率的につないでいくためのソフト面の研究が、技術開発やハードの整備に先行して進められる必要があります。しかし実際には、こうしたソフト面の研究が大きなウィークポイントとなっているのが現状です。

膨大な人工林資源の成熟化を背景に、国産材の需要拡大が叫ばれて久しいです。ところでその木材(建築用材)を利用するのは誰でしょうか。ちょっと目を閉じて考えてみてください。明らかにその最終利用(=消費)者は住まい手です。とすれば、住まい手に喜んで使ってもらえる木材づくりこそが必要なわけです(国民に理解される林業もそこから始まるのではないでしょうか)。この一見当たり前で最も基本的なことが、得てして忘れられてはいないでしょうか。

木材の消費を起点として、流通→加工→伐出→育林へと遡行する、一連の連鎖的研究に取り組んでいきたいと考えています。

研究紹介

変容する丹後の二次林ランドスケープ

風致林管理研究室 深町加津枝

今日ある森林のランドスケープは、植生遷移などの自然条件だけでなく、歴史的、文化的な影響を受け、多様で複雑な変容過程を経ながら形成されてきました。特に、コナラ林やアカマツ林などの二次林を主体とするランドスケープは、林野行政の変化や地域住民による林野利用の変遷など社会的なインパクトと密接に結び付いて変化してきました。

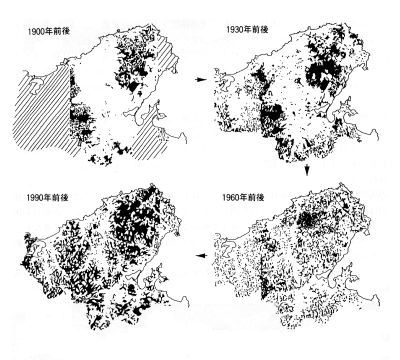

図-1丹後半島における広葉樹分布の変化

1900年前後の斜線部分は地形図が得られなかったか、または印刷されなかったことを示す

このような森林の空間的変容を長期にわたって把握するには、明治以降にほぼ同一の基準で作成され、作成時の広葉樹の分布など土地利用の情報が盛り込まれた5万分の1地形図が役立ちます。図-1は5万分の1地形図を用いて丹後半島の1900年前後、1930年前後、1960年前後、1990年前後の広葉樹の分布(黒色部)を示したものです。1900年前後の丹後半島の広葉樹林は、主に峰山町、大宮町、宮津市周辺などの標高300m以上に偏在するナラ・シデ類で構成される二次林でした。この頃は針葉樹林の面積が大きく、海岸沿いのクロマツ林や部分的に造林されたスギ・ヒノキ林を除き、大部分がアカマツ林であったと考えられます。その後、アカマツ林を主体とする針葉樹林の面積は減少し、広葉樹林の分布が広範囲に拡大してきました。その背景には、茅場等の荒地、水田の放置やアカマツの枯死、薪炭林需要の激減などがあります。そして、林業活動の奨励等による人工林化が進む一方で、針葉樹林や樹林地外の土地利用(荒地・伐採跡地、水田・畑、集落・施設)が広葉樹林へと変化したのです。

次に5万分の1地形図(宮津)を約250mメッシュに分割し、各年代ごとの土地利用をメッシュ上で判読しました。その結果、二次林ランドスケープの変容パターンが、「不変樹林地」、「樹林地間での変容」、「樹林地→樹林地外→樹林地」、「樹林地→樹林地外」、「樹林地外→樹林地」という5つに類型区分されました。最もメッシュ数が多かった変容パターンは、広葉樹→針葉樹→広葉樹→針葉樹のように樹林地間で地目が変化したものでした。1900年前後に荒地など樹林地でなかったものが今日には樹林地となった事例も多くありました。一方、広葉樹→広葉樹→広葉樹→広葉樹のように100年間、同種の樹林地であった事例は最も少なかったのです。

以上のような100年間での変容パターンからわかるように、今日の丹後半島の二次林ランドスケープは、様々な経歴をもって変容してきた林地や田畑などの総体であると考えられます。そして、「不変樹林地」に類型区分される広葉樹林と「樹林地外→樹林地」の広葉樹林は、形成過程だけでなく生態的な観点からも異なる林地であるといえます。

今後、地域の森林計画や生物の保全等を考える上では、地域全体におけるランドスケープレベルでの空間的な配置と、その変容過程の把握が重要になると考えられるのです。

関西支所における降雨中成分

土壌研究室 金子 真司

関西支所土壌研究室では3年前から支所構内における降雨を1降雨ごとに採取し、その成分の分析を行っています。このデータに基づいて降雨成分を考えてみました。

降雨中にはカルシウムイオン、ナトリウムイオン、水素イオン、アンモニウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオンなどの陽イオンと、硫酸イオン、硝酸イオン、塩化物イオンなどの陰イオンが含まれています。この中でナトリウムイオンや塩化物イオンは海水起源であるといわれています。関西支所の降雨においても、降雨中の塩化物イオンとナトリウムイオンには正の相関関係があり、その濃度比は海水中の当量比とほぼ等しくなっていました。京都府における降雨調査(谷尾ら)においても、降雨中の海塩濃度が日本海に近い地域ほど高く、特に季節風の強まる冬季にこの傾向が強まることが報告されています。これらの事実から、支所の降水中の塩化物イオンとナトリウムイオンは日本海を起源とすると考えられました。なお、マグネシウムイオンも塩化物イオンと相関が高く濃度比が海水中のそれとほぼ同じでしたので、その大部分は海塩由来であると考えられました。

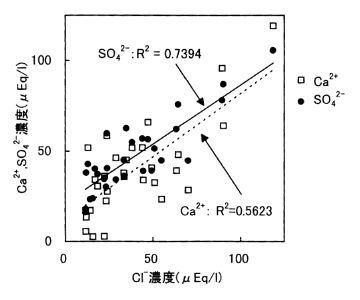

ところで、図-1に示すように硫酸イオンやカルシウムイオンも塩化物イオンとの間に正の相関が認められましたので、これらイオンも北西風にのって運ばれてくると考えられました。しかし、これらイオンの塩化物イオンに対する割合は海水の割合に比べると5倍以上も大きいものでしたので、硫酸イオンやカルシウムイオンの起源は海水以外にもあるのではないかと推定されました。日本海沿岸では北西風の強まる冬季にpHが低下し、硫酸イオン濃度が上昇することが観測されています(山本ら)。これら結果を総合すると、硫酸イオンの起源がわが国の西方に位置する東アジアの国々にあるといえるのではないでしょうか。

図-1塩化物イオンとカルシウムイオンおよび硫酸イオンの関係(月別加重平均値に基づく、ただし月降水量10mm未満の月は除く)

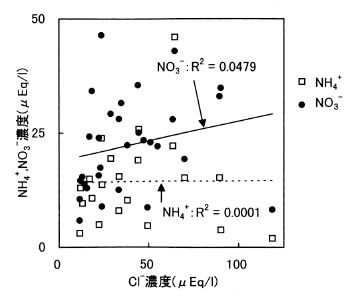

図-2塩化物イオンとアンモニウムイオンおよび硝酸イオンの関係(月別加重平均値に基づく、ただし月降水量10mm未満の月は除く)

硫酸イオンとともに降雨の酸性化の原因となっている硝酸イオンの場合はどうでしょうか。硝酸イオンでは塩化物イオンとの間に相関はみられませんでした(図-2)。そして、季節風の弱い夏季に陰イオン全体での割合が高まる傾向がありました。アンモニウムイオンも同様に塩化物イオン濃度との間に一定の関係はみられず夏季に濃度が上昇する傾向がありました。京都府の調査(谷尾ら)では、硫酸イオンは府の全域で濃度がほぼ一定なのに対して硝酸イオン濃度は府の南部で高いことが明らかにされています。これらの結果から、関西支所の降雨中の硝酸イオンやアンモニウムイオンは比較的近くに発生源があると考えられました。

以上のように降雨中成分の起源は成分ごとに異なると推定されました。特に降雨の酸性化の原因の1つである硫酸イオンは東アジアの国々が起源である可能性が高いことがわかりました。今回測定した支所の降雨中の硫酸イオン負荷量は北欧や北米の酸性雨の被害地域の負荷量よりも一桁小さい値でした。しかし、東アジアの国々一つである中国では主要なエネルギー源として石炭を使用しているために大気中のイオウ汚染が深刻化し、現在もその濃度が年々上昇していると報じられています(レスタ-・R・ブラウン)。中国大陸における汚染がさらに進行すれば、わが国の降雨中の硫酸イオン濃度がさらに増加することは十分考えられます。そのため、引き続き降雨のモニタリングを行っていく必要があるといえます。

(引用文献)

谷尾桂子ほか(1993):京都府における酸性降下物調査, 京都府衛公研年報38

山本定博ほか(1994):鳥取県における酸性雨の実態, 文部省科研費報告書

レスタ-・R・ブラウン(1995):地球環境白書1995-96. ダイヤモンド社

連載

風景の仕掛け (1)

借景-視覚のマジック-

風致林管理研究室 奥 敬一

名所といわれる風景にはそれなりの理由があります。ことに長い歴史を鑑賞の眼に耐えてその地位を守ってきた場所ならば、なおさらのことでしょう。京都・洛西嵐山もそうした理由=風景の仕掛けが様々に施されて今に続く名所といえます。今回から4回にわたり、嵐山に見られる風景演出技法を関西の他の例と比較しながら紹介し、森林景観の創造について考えてみたいと思います。

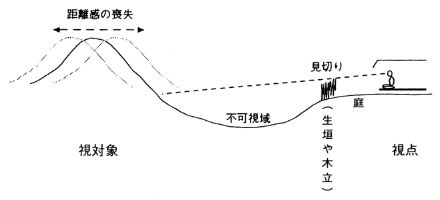

人が距離を知覚する要因にはいくつかありますが、地表面の情報は重要なものの一つです。借景とは、視点と視対象との間の地表面を意図的に隠すことによって遠近感を喪失させ、近景の中に幻想的な遠景を取り込む技法であると言えます。

嵐山は天龍寺や大河内山荘といった名庭の借景です。庭と山頂とはおおよそ1km、樹冠の一つ一つを識別できる距離にあります。渓谷を挟んだ小丘陵の立地がうまく活かされ、あたかも庭から山までが一体のごとくに感じられます。洛北宝ヶ池にほど近い円通寺も比叡山を借景とした庭園で有名ですが、嵐山の実体感ある借景とは異なり、6kmの距離を通して見るため樹冠の織りなす文様は消滅し、山容だけが生垣の上に漠として浮かび上がるのです。凹地形(図)を巧みに読んだ見事な景観設計思想が、これら二つを代表とする借景庭園には具現されています。彼方の空間を自己の風景に同一化し、演出する借景の技法には景観計画の原点がある、とは言い過ぎでしょうか。

写真天龍寺・曹源池と嵐山

図コンケイブ(凹)地形による借景の構成法

おしらせ

近畿・中国ブロック会議と研究成果発表会が開催される

平成8年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議が10月16日、平成8年度関西支所研究成果発表会が翌17日、いずれも京都市伏見区の京都市呉竹文化センターにおいて開催されました。

ブロック会議には、林野庁・森林総研・大阪営林局・林木育種センター関西育種場および14の府県関係者が出席。席上、国側機関から試験研究・技術開発の動向が報告され、府県側からは最近の研究成果が紹介されました。引き続き「緊急に解決を要する研究課題」が検討され、2課題が摘出されました。

研究成果発表会では、森林総研本所の鷲見博史・木材利用部長が、「国産材の需要拡大に向けて -これからの技術開発研究の方向を考える-」と題して特別講演をおこなったのをはじめ、以下の5題の研究成果が発表されました。

(口頭発表)

- レクリエーション林利用者の活動と風景認識

-写真投影法による調査から-

風致林管理研究室 奥 敬一 - 広葉樹林と針葉樹林の蒸発散特性の比較

防災研究室 玉井幸治

(ポスターセッション)

- 京都府南部の孤立化した常緑広葉樹林について

造林研究室 伊東宏樹 - 丹後半島における二次林ランドスケープの変容

風致林管理研究室 深町加津枝 - ナラ類集団枯損とカシノナガキクイムシ穿入の関係

昆虫研究室 浦野忠久

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.