ここから本文です。

研究情報 No.44 (May 1997)

巻頭言

炭素貯留の立役者はちょっとデリケート

土壌研究室 荒木 誠

今年(1997)12月に、京都で気候変動枠組み条約締約国会議が開かれます。気候変動枠組み条約は、1992年6月に開催された「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」に上程され、日本を含む155カ国が署名したものです。締約国会議は、第1回ベルリン、第2回ジュネーブに続き、第3回目として京都で開催されるものです。それに先立ち、昨年10月には、日本は議長国として議定書案を作成しました。会議で採択される議定書には、二酸化炭素などの温室効果ガス排出の数値目標を掲げ、今後、排出規制を厳しくし締約国に対し化石燃料消費などの一層の改善を求めていくこととしています。一方、気候変動に関する政府間パネル( IPCC )では、1995年12月の全体会議で第2次レポートが採択されました。それによれば、森林は、多くの施策によって、今後 50年間に 600~900億tもの炭素を保持・吸収できるとされ、大きく期待されています。

ところで、日本の森林に現在、どれほどの炭素が貯留されているのでしょうか。森林の蓄積は、幹の体積で約35億m3と見積もられています。木材の単位体積あたりの質量を 0.45t/m3、炭素含有率を50%と仮定すれば、8億tの炭素を貯留していることになります。また、土壌中の貯留量に関しては、土壌・環境・森林の状態によって様々ですが、おおよそ1ha当たり100t程度の炭素を貯留している森林が多いと推定されています。これに、日本の森林面積を乗ずると25億tの炭素量になります。樹木と土壌を合わせた森林の炭素貯留量は約33億tになり、日本における化石燃料消費による1年間の炭素放出量 約3億tの11倍にもなります。このような、森林の優れた機能に注目し、政府はこの4月、先進国首脳会議や国連環境特別総会を通じて「世界大植林計画」を呼びかけることとしました。炭素貯留の視点からは、まさに森林は時代の寵児、立役者となっています。その働きに熱い眼差しが向けられています。

しかし、ここで忘れてはならないのは、森林が年々吸収し、貯留する炭素は、長い年月をかけて森林が維持・造成されてきた結果、文字どおりの蓄積であるということです。前述の IPCC のレポートは、森林に期待する一方で、温室効果ガスの増加にともなう気候変動が森林の生育・再生能力に影響を与えることを危惧しています。病害虫や火災の頻発や発生範囲拡大も懸念されています。短期間での大きな気候変化は、森林生態系に大きなストレスを与え、植物の生育を阻害させ、森林を衰退させる危険を持っているのです。森林が育つことができない環境では、もはや森林の環境保全機能など望むべくもありません。森林に優しい地球環境を維持していくことが、森林を育てる上でも、我々が健康に生きていく上でも不可欠なのです。森林は地球環境保全のための力強い味方ではありますが、すべての著しく劣化した環境を直ちに復元できるスーパー・パワーを持っているわけではない、ということを認識しておくことが必要です。

研究紹介

地球温暖化と林業生産力

風致林管理研究室 杉村 乾

地球温暖化に関する国際会議が今年京都で開かれます。植物の分布や成長が気候条件に負うところが大きいことは広く認められていますが、気候と植生の関係についての研究は最近まであまり多くはありませんでした。ところが、地球温暖化問題がクローズアップされるとともに、温暖化や大気中二酸化炭素濃度の上昇が植生に与える影響についての研究が北米やヨ-ロッパを中心に急増しました。ただし、現段階では関連分野での研究成果の進展度合いやデ-タベ-スの整備状況などに多くの問題点があり、影響予測は極めて困難であるという状況です。

今のところ、地球規模での温室効果ガスの急激な増加や平均気温の上昇などから、将来も温暖化の方向へ向かうであろうという考えが一般的です。そして、大型コンピュータと複雑なモデルを用いた地球規模の気候変動予測がなされています。ただし、地域林業に関しては、その地域でどのように気候が変わるのかということについて、地域レベルではまだ高い信頼度での予測はできません。たとえば、成長にとって重要な土壌水分の変化についてはほとんど予測できないという段階です。また、大型台風によって大きな被害がもたらされることがありますが、温暖化と台風の大型化との関わりについてもかなり不確かです。

大気中二酸化炭素濃度の上昇によって植物の生産力が高まるのは一見当然のことであり、成長実験の結果もこのような考えをおおむね支持しています。しかし、自然条件下でも成長量が増加するかどうかについては、まだいくつか問題点があります。実験に使われた幼齢木が成長した後でも成長量の増加が継続するか、(短い実験期間の後)人為的な環境条件に順化して成長量がもとに戻ってしまう可能性、温暖化による生態系内での養分や水分動態の変化が二酸化炭素濃度上昇の影響を打ち消してしまう可能性、気温上昇にともなう呼吸量の増加、などの点です。

さて、わが国の人工林の場合でもその影響を予測するのは大変難しいことですが、予測のためのモデル式を作り、材積成長に関わるデータを統計的に処理することによって、何らかの示唆が得られるのではないかと考えました。そのためには、統一的な基準で全国各地から収集した林分データが必要となります。密度管理図を作成するために市町村別に収集されたデータがありますが、これらは各調査地ごとに継続調査が行われていないので、成長量を直接算出することができません。そこで、林齢、上層木、樹高、材積などのデータから各地点における材積成長量を推定し、予測のために作成したモデル式に適用してみました。

まず、日本海側を西東北、北陸、山陰、北九州、太平洋側を東東北、関東、東海・南近畿、南四国・南九州に分けて、各調査地におけるスギの成長量を推定しました。また、これらの調査地に最も近いアメダス観測地点の気候データ(月別気温、降水量、純放射量)を収集しました。そして、各調査地ごとの成長量推定値、材積、気候値をもとにモデル式の係数を決定するとともに、成長量と気候値との相関関係を解析しました。その結果、太平洋側はあまり相関が高くはありませんでしたが、すべての地域で気候条件との有意性がみられました。気温上昇の影響は、北陸地方を除き、総じてマイナスであることが示唆されました。成長期純放射量が大きい南四国・南九州、山陰、北九州で乾燥の影響が有意なことが示唆されたことからも、水分条件が関わっている可能性が考えられます。

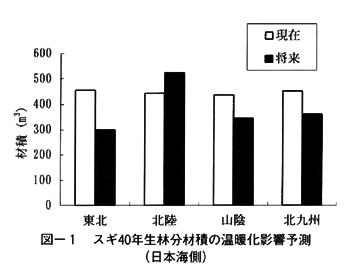

図-1スギ40年生林分材積の温暖化影響予測

(日本海側)

次に、各モデルを作成した地域内の1~2地点を選び、現在の気候値と温暖化予測値をモデル式に代入し、40年生林分の材積を比較してみました(図-1)。ただし、この結果はすべての調査地でこのように変化すると予測されたわけではなく、地域内の平均的な傾向を示唆するものです。

現時点では温暖化の影響予測は大変難しいことですが、より信頼性の高い予測を可能にするためには、気候や森林に関するデータベースを充実させる必要があります。また、不確実性の高い将来に備えて、植栽品種、植栽条件、管理方法などについて、より一層多様な林業が求められるようになるであろうと考えられます。

樹木の萎凋病(いちょうびょう)

- 病原微生物の感染戦略と萎凋機構 -

樹病研究室 黒田慶子

樹木の「萎凋病」と聞いてどのような病気を想像されるでしょうか。草花のように「葉がしおれる」ことはあまりなく、大抵は葉が褐色になり「突然枯れたように」見えます。日本で最も深刻な萎凋病は「マツ材線虫病」(松くい虫)です。病原体のマツノザイセンチュウ (Bursaphelenchus xylophilus) がマツノマダラカミキリによってマツの若枝に運ばれることで感染し、衰弱したマツはカミキリの産卵に供されるというふうに、昆虫と線虫の共同作業で両者の分布拡大を容易にしていることはよく知られています。

マツノザイセンチュウは、幹の中で細胞の内容物を食べながら活発に動き回る過程で樹木の水分通導機能を低下させます。樹幹の水の通り道は針葉樹では仮道管、広葉樹では道管と呼ばれる細い管です(森林総合研究所関西支所研究情報29-32、1993、樹木の解剖学(1)~(4)参照)。水分は葉から蒸発するにつれて、不足分が根から材の中を通って供給されます。病原微生物の活動により幹のある部分で水の流れが妨げられると、周囲の仮道管の連結部では水は上から引張る力に抵抗できず、水の流れが途切れてしまいます。幹のあちこちでそのような現象が起ると、樹木組織は生命の維持に必要な水分の供給が受けられなくなり、枯れることになります。

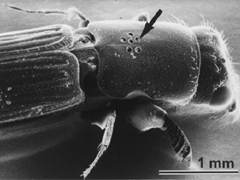

近年、本州日本海沿岸ではコナラやミズナラの葉が夏季に赤くなり集団で枯れています。枯死木や周辺のナラ類には、カシノナガキクイムシ (Platypus quercivorus) が侵入し、材内に長いトンネル(孔道)を作っています。この甲虫はアンブロシアビートル(養菌性昆虫)の一種で、雌の背中に菌貯蔵嚢があり(写真-1)、孔道内で菌を培養して幼虫の餌にすると言われています。枯損木や菌貯蔵嚢から検出される糸状菌(カビ)1種が病原体の候補としてあげられ、現在、接種実験により病原性を調べています。ナラ枯損は以前はキクイムシによるものとされ、萎凋病とは認識されていませんでしたが、マツ材線虫病のように昆虫と病原微生物との共同戦略がありそうな気配です。

写真-1カシノナガキクイムシ(雌)の胞子貯蔵嚢(矢印)

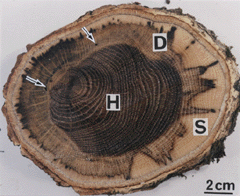

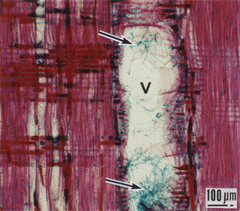

生きている樹木の辺材(写真-2, S; 通常は淡褐色)が傷つくと、その周辺は黒褐色に変色します(傷害心材)。ナラ類の場合もキクイムシが材をかじった時の傷によって孔道の周辺がまず変色します。キクイムシが多数侵入していてまだ枯れていない個体、あるいは枯死木では、孔道周辺だけでなくさらに広範囲にわたって変色しています(写真-2、D)。病原体候補菌(写真-3)はこのような変色部組織から常に検出され、キクイムシが持ち込んだものと推定されています。孔道から周囲に分布を広げた菌の活動により、広範囲の樹木組織が反応して変色したものです。変色部分とその周辺の道管(写真-3、V)は、もはや水の通り道として機能しません。幹に色素液を注入する実験により、写真-2のようなコナラでは水の上がり方が著しく妨げられていることが確認されました。葉に異常が起るずっと前に、幹下部では材の変色が全域に広がり、水の上昇が完全に停止しています。夏季の渇水時に水分欠乏が進行してから葉の変色が始ります。枯死に向うナラ類にはキクイムシが特に大量に侵入して産卵し、翌年の大量羽化から次のナラ枯損につながるものと見られています。

写真-2まだ萎凋していないコナラの横断面

矢印:孔道、H:心材、S:辺材、D:変色(傷害心材)

写真-3導管内の菌糸(矢印)

V:導管(幹の横断面、顕微鏡写真)

枯損が目立つ林は、昔は薪炭林として利用され、戦後50年間利用されずに放置されていた所が多いようです。以前のように枯損被害が数年で自然終息しなくなった理由として、このように二次林が放置されたことによる生育環境の悪化も関わっている可能性があります。

連載

風景の仕掛け (3)

里山 ― 貴人達のリゾート ―

風致林管理研究室 奥 敬一

アカマツ、コナラ、ケヤキ、アラカシ・・・嵐山の林冠を形成する主要な木本植物です。樹種を一覧すれば瞭然、平安の都以来紅葉の名所として知られた嵐山も、元をただせば普通の里山にすぎません。地形的にも、渓谷を見おろす尾根の突端という以外、決して傑出した点があるわけではありません。それでも、嵐山にはモミジが、ヤマザクラが植え継がれてきたのです。里山のもっとも美味しいところがこの地に写され、そして、貴族の離宮、別荘が営まれたのです。一方、桂離宮と並び賞される修学院離宮の回遊式庭園では、起伏の襞に埋め込まれているのは、棚田です。雄大な眺望をその第一の特徴とされる修学院の風景の根本には、丘陵地の農村空間に遊ぶ思想があります。当然、棚田の周囲に再現された林は農用林に相違ありません。前回、嵐山に対して自然という言葉を使いましたが、これは精確ではないでしょう。離宮は半自然、即ち農の風景があるところに立地したのです。そこには古の都人が持っていた心性、一つの風景観を見ることができます。

我々の時代の風景観に戻りましょう。昔の風景観が「生活の風景」を愛でたのだとすれば、これに対して近代における、壮大な、奇異な風景体験がもてはやされた観光旅行は「地理学の風景観」をもたらしたと言えるでしょう。そして現在、それにとって換わろうとしている「生態学の風景観」は、原生的自然という風景の賛美を経て、再び人手の加わった里山の風景を見直そうとしています。突出した風景はなくとも当たり前の風景を活かした場所に滞在し、山川と戯れ、しばし非日常のときを楽しむ、それが一周巡って戻ってきた本来のリゾートではないでしょうか。

昭和初期頃の嵐山

(嵐山風致林施業計画、昭和6年より)

修学院離宮の棚田

おしらせ

平成8年度研究検討会・推進会議開催される

さる2月12・13日に研究検討会が、2月25日に研究推進会議が関西支所会議室で開かれ、関西支所の研究課題について成果の発表と内容の検討が行われました。平成8年度は総計で50課題が実行され、そのうち23課題が完了しました。平成9年度からは13課題が新規に開始されます。

また、特別検討事項としては「『持続可能な森林経営』研究の現状と当地域における対応のあり方について」がとりあげられました。はじめに河原研究管理官により「『持続可能な森林経営』研究の今日的意味」と題して話題提供が行われ、続いて関西地域の森林生態系の保全と持続可能な経営(森林の多面的評価の現状と今後)について各分野からも話題が提供され、活発な論議がなされました。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.