ここから本文です。

研究情報 No.46 (Oct. 1997)

巻頭言

森林被害防除と生物多様性保全

保護部長 松浦邦昭

数種野生獣類による森林被害等が問題になっています。これは野生動物の絶滅を防ぐため鳥獣を保護したことで個体群が回復したものでありよろこばしいことといえる一方、林業にとっては死活問題ともなっており、林業を安心して営めるように、野生獣害を防ぐ対策の確立に迫られています。自然界では天敵等による調節機構が働くため、特定の動物が殖え続けることはまれです。ところが、天敵不在で、繁殖力が強い動物では、往々密度増加が自然植生の破壊や林業被害につながります。ニホンジカでは、昨年912haと管内の野生獣類では最大の林業被害面積を記録し、オオカミ導入論を唱える研究者がいるほどです。

幾陽アカマツ林帯といわれる当地方では天然林としてアカマツ林が維持・利用されてきました。ところがここに、マツノザイセンチュウを病原体、マツノマダラカミキリをその媒介者とするマツ材線虫病が拡がったのは、ご承知の通りです。この被害によって枯損したマツの被害材積を集計すると、当支所管内だけでも1977年からの20年間で1,075万m3の多きに達し、アカマツ林生態系の大規模な破壊が今なお進んでいます。ところが戦後の一時期の被害は、被害木を燃料として利用することにより、媒介昆虫が駆除され、それほど拡大しませんでした。この時代は、まさに人が生態系の一員に加わり、マツノマダラカミキリの天敵の役割を努めていたといえます。しかし、燃料革命といわれる時代に入ると、人はマツ林に入らなくなりました。そして、被害木を林内に放置するようになり、防除が追いつかないほど急速度に枯れが各地に広まったのです。防除の網をくぐった両種は天敵不在の中で、寒冷地の気候にも対応し、侵入・定着の地理範囲を着実に拡大しつつあるのです。

天敵による歯止めのかからない生物達によるこのような森林被害・森林破壊にどのように対処すればいいのでしょうか。持続可能な森林経営の視点が国際的に求められている今日、森林被害防除は生物多様性の保全と両立することが不可欠です。その中で、薬剤による虫害防除については、防除対象とする生物だけを選択的に規制できる薬剤や生態的な合理性のある薬剤施用技術の開発が進められようとしています。枯損材の資源化を図ることで、伝染源の林外除去・林内衛生の促進を狙う枯損木の用途開発の試みや、種選択性を生かせる天敵の利用、実用化の研究が継続されています。また、周辺マツ林を広葉樹や抵抗性マツに変換する事業が進められています。野生鳥獣については、森林被害の発生がなく、種の絶滅の恐れのない密度調節の手法を開発する必要があります。そのため、森林被害の発生機構や生物種間の密度調節機構及び遺伝的種の維持機構の解明による鳥獣の動的な密度管理手法の研究、個々の動物の行動習性に基づいて被害を封じ込める資材・手法等が検討されています。こうした技術開発に必要な基礎研究の蓄積程度、研究の進度は個別技術により様々ですが、得られた知識・技術はいずれは、人と自然が調和し、健全な森林生態系を維持するための地域自然資源保護管理技術体系へと結集していくものと考えています。

研究紹介

落葉分解過程における季節の影響

土壌研究室 古澤仁美

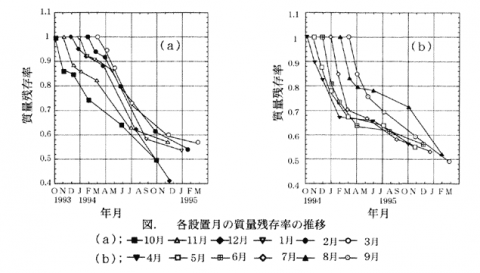

ヒノキの森林では、いつ落葉しているのでしょうか?秋から冬にピークがありますが、一年中落葉しています。落葉は林床に供給されると同時に分解され始めますので、冬に供給されたのなら春→夏→秋→冬を通り、夏に供給されたのであれば、秋→冬→春→夏を通過しながら分解が進んでいきます。落葉の分解は落葉の質のほか、環境要因に影響されるといわれています。環境要因は季節変動しますので、このような通過する季節の違いは落葉の分解過程に違いをもたらすと考えられます。さまざまな時期に供給された落葉のそれぞれの分解過程を明らかにすることは、1年間の森林全体としての落葉分解率をより正しく推定するために必要です。また、環境要因の季節変動の影響を定量的に把握し、分解過程との関係を明らかにすれば、気候変動で分解過程がどのように変化するかを予測することにも応用できます。環境要因のうちでは、温度の影響が大きいと考えられていますから、温度との関係を見ることが重要でしょう。しかし、異なる供給時期の落葉のそれぞれの分解過程を測定した報告はほとんどありません。そこで供給時期の異なる落葉のそれぞれの分解過程を測定し、通過した季節の影響を温度の違いの影響ととらえて検討しました。

分解過程の測定にはリターバッグ法を用いました。この方法では、繊維網でできた袋に落葉を一定量封入したリターバッグを、林内で土壌表面に接するように設置し、その後一定期間ごとに回収してバッグ中の落葉の質量減少量を測定します。今回はヒノキ葉のリターバッグの設置を一年間毎月おこなうことで、落葉供給時期の異なる状態を12通り設定しました。

分解過程は、質量残存率(各採取時に残っていた試料の質量と初期質量の比)の経時的な推移であらわしました。その結果、質量残存率は全体的な傾向としては、経過月数に伴い指数関数的に減少することが認められました。各設置月の分解過程を比較すると、設置から8ヶ月目まで設置月による違いが認められました。たとえば冬季に設置したもの(12、1、2月)では初期4ヶ月の減少は少なく、次の4ヶ月間に大きく減少しました。これは初期4ヶ月は冬季で低温の時期であり、それを過ぎた次の4ヶ月は温度の上昇期となったため減少が大きくなったと考えられました。逆に夏季に設置したもの(6、7、8月)は、初期4ヶ月の減少が他に比べて速いことが認められ、次の4ヶ月間は残存率の減少が少なくなりました(図を参照)。これは冬季設置の場合とは通過した季節の条件が逆で、高温期であった初期4ヶ月の減少が速く、次の4ヶ月間は秋から冬へと温度の低い季節に入って残存率の減少が少なくなったと考えられました。

分解過程は、予想どおり通過した季節の違いの影響をうけていることが実際に確かめられました。温度の影響を見るため、分解過程を初期4ヶ月と次の4ヶ月にわけて積算地温と分解速度の関係をみると、どちらも積算地温が高いほど分解速度が大きくなりますが、初期4ヶ月間は相関が強いことが認められ、次の4ヶ月間では、同じ積算地温でも分解速度の値にばらつきがあって相関がより低くなりました。値のばらつきは温度以外の要因が影響したからと考えられます。今後は、そのことも考慮しながら、温度と分解過程の関係のモデル化の研究を進めていきたいと考えています。

木材供給システムとそのコストへの接近

経営研究室 田村和也

国産材供給は、外材に比べて価格面だけでなく乾燥などの品質管理、供給体制でも遅れが明白になりつつあります。国産材が価格・品質・量・納入の各条件を満足し外材やエンジニアリングウッドとの競争に打勝っていくためには、何よりも個々の生産技術の革新が待たれます。一方、それらを統合する供給システム全体についても、経営工学的視点からどのようなムダ・ムラが存在するか摘出し、その解決方向を提示していくことで、供給システムが現実のものになっていくと考えられます。

ここでは在庫管理の視点から、概念的ですが現在の供給システムに存在するムダを2点検討してみました。

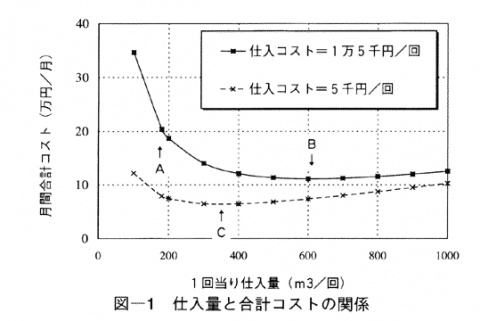

(i) 国産材製材工場は、特に大型工場ほど原木集荷に苦労していると言われ、集荷に相当のコストを費していると見られます。それだけに、1回の仕入量が大きくなり仕入回数を削減できれば単位当りのコスト低減になります。一方、集荷した原木を工場に在庫する場合、1回の仕入量が少ないほど在庫コストはかかりません。つまり仕入コストと在庫コストの間にはトレードオフがあり、両者の合計コストを最小にする経済的発注量が存在します。

そこで、ある国産材工場の事例(スギを原木市場で購入、1回当り購入量10~250m3、1月当り購入回数10~15回、年間原木消費量2万7千m3)(1)を元に、1回当り仕入量と月間合計コストの関係を求めてみました。スギ原木代を2万2千円/m3、仕入コストを日当分(1万5千円/回)、単位当り在庫コストを原木代の年10%と仮定すると、1回当り仕入量と月間合計コストの関係は図-1の実線で示されます。この工場の仕入量平均は 27,000m3/12月/12.5回/月=180m3/回 で(点A)、経済的発注量(点B)の場合に比べ月10万円近くのコスト増であり、仕入量増加・仕入回数削減がコスト低減につながることがわかります。(ただしこの10万円を月間原木消費量で割ると約50円/m3にしかなりません。年間トータルの視点で意味を持ってくるでしょう。)

ところで、もし現状の仕入コストを削減できるなら、そのほうが本質的な対策であり合計コストは大幅に低下します。仕入コストが5千円の場合は図-1の点線の関係になり(経済的発注量は点C)、現状の仕入回数・量のままでもコストがかなり低減されることになります。そのためには、電話1本で原木調達できる仕組み等、仕入コスト削減を実現する方策が課題になるでしょう。

(ii) 流通経路の多段階性は、木材産業に限らず日本経済の特質としてつとに指摘されています。在庫の観点から見た場合、不確実な需要を前提に各段階の業者が独立に意思決定を行うと必要以上に在庫が増加してしまいます。

仮に、次のような製材業者と小売業者を想定してみましょう。最終需要は正規分布に従っており平均は1日当り20m3、その標準偏差を10m3とします。小売業者は手持在庫が減少すれば発注点方式により製材業者に100m3の注文を出し、1日で到着します。製材業者は製品在庫を持ち、同じく発注点方式で100m3の生産指示を出し、14日で生産されます。この場合、製品在庫は小売業者が70m3、製材業者は320m3を平均して持つことになります。製材業者は需要の不確実性に対応するため、多くの在庫を持たなければ安心できません。

ところが、製材業者が小売業者の販売・在庫状況を知っていて、その情報を基に在庫管理すれば手持在庫は大幅に減らせます。これはエシェロン在庫(自分を含めて川下側に在る在庫全てを指す)に基いて発注を行うことになります。この場合、小売業者については先と同じですが、製材業者の平均在庫量は90m3となります。つまり320-90=230m3は、情報の不在による在庫(デカップリング在庫)だったわけです。この種の在庫を生まないためには、川下と川上の情報共有が欠かせないものとなりますが、情報技術が発達し情報機器の普及した今日では、大きな費用とはならないでしょう。

以上は局部的・概念的な試算ですが、このような経営工学的アプローチにより計数的に木材供給システムのあり方に接近していきたいと考えています。

(1) 木材需給と木材工業の現況(平成6年版). 林野庁, p.126参照

連載

大文字山の植物 (1)

アラカシ

造林研究室 伊東宏樹

大文字山

京都市の東部にある大文字山は、毎年8月16日に行われる送り火でよく知られています。また、京都市民には身近なハイキングコースとしても親しまれています。関西支所造林研究室では5年前に、大文字山の東斜面にある銀閣寺山国有林内に1.05haの固定調査区を設けました。調査区内では今までに102種の維管束植物(種子植物とシダ植物)が確認されています。これから、その中のいくつかを紹介していきたいと思います。まずはじめにアラカシを取り上げてみましょう。

ドングリをつけたところ

アラカシ Quercus glauca Thunberg は、本州(宮城県・新潟県以南)・四国・九州から中国・インドシナを経てヒマラヤにまで分布する常緑高木で、西日本の二次林にはごく普通に出現します。関西では生け垣や庭木としてよく利用されています。シラカシなどと比べると、葉の幅が広く、中程より上に鋸歯があるのが特徴です。

樹冠

大文字山の調査区内でもアラカシは数多く生育しており、幹数ではクロバイについで2番目に多い種となっています。特に、小規模な崩壊が起こるような急傾斜地に多いことが調査の結果わかりました。これは、アラカシの持つ萌芽能力や乾燥に強いといった性質が関係しているものと思われます。

おしらせ

森のしくみとはたらきを探る

森林総合研究所関西支所

創立50周年記念一般公開のおしらせ

森林総合研究所関西支所では、創立50周年を記念して平成9年10月31日(金曜日)に一般公開を行います。

地球規模での森林の減少・荒廃が進むなか、国内でも自然保護の立場から、あるいは林業の立場から森林のあり方についての議論が高まっています。

森林総合研究所では、森林のしくみ・森林のはたらきについて様々な角度から研究を行ってきました。これまでの研究成果、継続中の研究内容を、わかりやすいパネル展示・デモなどを通じて紹介します。

日時:平成9年10月31日(金曜日)

午後1時~4時半(4時受付終了)

入場無料、どなたでもお越しいただけます。

展示内容等

・森の成り立つしくみ・美しい森の風景

・森が育む命の水・林業とは?

・森で災害を防ぐ・森の気象を測る

・森に潜む虫・森と微生物

・森の動物たち・樹木園案内

記念品も用意しておりますので(数量に限りあり)、お気軽に足をお運びください。なお、駐車場はありませんのでお車での来場はご遠慮下さい。

お問い合わせは森林総合研究所関西支所まで。

電話075-611-1201(代表)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.