ここから本文です。

研究情報 No.52 (May 1999)

巻頭言

「狩猟法」の改定を控えて

鳥獣研究室 齊藤 隆

「狩猟法」(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律)の改定案が閣議決定された。シカなどの野生動物による農林業被害が増加していること、また、自然林の下層植生などへの影響が深刻な地域があること、他方、一部の地域では個体数が大幅に減少して、個体群の存続が危ぶまれている動物があることなど、野生動物をめぐる新たな事態に対応することを目的にしている、という。ここでは、この改定によって新たに創設される特定鳥獣保護管理計画制度の問題点について考えてみたい。

この制度では、地域的に増加あるいは減少した鳥獣に対して長期的な観点から、都道府県がその動物の個体群について個体数管理と生息地管理などに関する計画(特定保護管理計画)を作り、都道府県の権限で狩猟の制限を決めることができる。北海道や岩手県で先進的な試みはあるものの、長期的な管理計画に基づいて狩猟を管理していく制度は、これまで国レベルでも経験のない新たな「挑戦」である。

野生動物と人間活動との「共存」を目的とし、一方的な利害にとらわれることなく、長期的な視点に立ち、十分な調査データに基づく理想的な管理計画が実施されるなら、鳥獣研究者の永年の夢の実現に一歩近づく、といえるだろう。だが、理想と現実のギャップは深い。たとえば、多くの府県で特定鳥獣として検討される可能性が高いシカの個体数について、どれだけの蓄積があるのだろうか?各府県の地形や植生に対応した個体数調査法は確立できているのだろうか?調査を担う人材は育成されているだろうか?調査結果を分析し、計画に活かし続ける具体的なプランはあるのだろうか?すべてはこれからである。

また、計画を実施しても予測通りに進むとは限らない。野生動物が机上の計画通りに管理できる可能性は低い。大きな幅の誤差を想定し、実行結果をきめ細かくチェックし、計画との齟齬(そご)にいち早く対応できる体制を整える必要がある。しかし、このフィードバック体制に関するノウハウはほとんど蓄積されていない。

さらに、府県を越えた問題への対応も必須の検討課題である。多くの野生動物は自然林が比較的よい状態で残されている県境部を重要な生息地としている。つまり、野生動物個体群は県境を越えて分布していることが普通なのである。だから、地域個体群の分布範囲をよく把握し、関係府県が十分に連携をとりながら、計画を立案、実行していかなくてはならない。しかし、都道府県の連携や調整をはかる機関が明記されていない。

日本生態学会は今春、「狩猟法」の改定案に対して、「野生鳥獣の科学的管理」を目指すものとして評価しながらも、特定保護管理計画に関する上の問題点に加えて、「捕獲許可の権限を都道府県から市町村へ安易に委譲してはならない」と指摘した。

このように多くの問題点を抱えながらも「野生動物個体群の科学的な管理」の歴史が始まろうとしている。制度的な問題点は実務で補っていくしかない。このように都道府県の主体性を重視した制度の中で、森林総研は何を期待されているのだろうか?模索していくしかないように思う。

研究紹介

森林小流域における渓流水のモニタリング

土壌研究室 金子真司

酸性降下物や地球温暖化などの環境変化が森林生態系に与える影響を知る手法の一つに、渓流水質の長期観測(モニタリング)があります。関西支所土壌研究室では、滋賀県志賀町の比良山麓を流れる四ツ子川の支流に試験地を設けて渓流水質のモニタリングを行っています(写真-1)。以下にこの試験の内容とこれまでに明らかになったことを紹介します。

写真-1四ツ子川支流の試験地

試験地および調査方法

調査を行っている支流は流域面積6.57ha、標高300-500mで、流域の大半はスギ・ヒノキの若齢林(20年生以下)に覆われています。地質は花崗岩で、土壌は大部分が未熟土です。1995年に量水堰堤を設置し、降水量、水量、気温、水温の自動観測を行うとともに、定期的(月2回)に渓流水を採取し、水質の分析を行っています。

水質の特徴

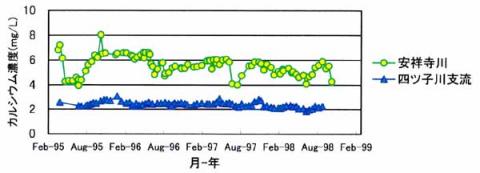

本試験地の渓流水のpHは7.3付近で安定しており、現時点で酸性化の兆候はみられません。無機成分も全般に安定しており、濃度の変動は少なく、明瞭な季節変動や経年変化は観測されていません。図-1は調査渓流と別途調査を行っている京都市山科区の渓流(安祥寺川)のカルシウム濃度を比較したものですが、四ツ子川支流の水質が安定していることがわかると思います。

図-1四ツ子川支流と安祥寺川のカルシウム濃度

渓流水の元になる雨水や表層の土壌中の水質はかなり変動しますので、この流域には渓流水質を安定させる仕組みがあると考えられます。その仕組みとは、おそらく流域内に貯まった地下水によるものと思われます。雨水や土壌水の水質が多少変動しても多量の地下水と混じり合った後に流出するために、一定の渓流水質を形成していると推察されます。

ところで、この渓流も酸性降下物の影響で水質が変化するでしょうか。現時点でこの答えをいうのは難しいですが、渓流として流出するカルシウムやナトリウムなどの成分の量が酸性雨被害のおきているヨーロッパや北アメリカの渓流に比べて多いことから、この渓流では酸性雨を中和する能力がまだまだ大きいと推測されます。しかし、最近にわかにクローズアップされてきた森林生態系における「窒素飽和」の点では注意を要すると考えられます。

「窒素飽和」とは、降雨などによって森林にもたらされる窒素量が増加し、森林生態系の養分循環のバランスがくずれる結果、様々な問題を引き起こすことをいいます。わが国の渓流では植物の成育時期に硝酸イオンの濃度低下がみられないことから、流域の森林生態系で「窒素飽和」がおきている可能性が指摘されています。四ツ子川支流の場合も成育期に硝酸イオン濃度の低下はみられません。降雨中の硫酸イオン濃度は近年低下してきていますが、降雨中の硝酸イオンやアンモニウムイオン濃度は横ばいないし増加傾向にあります。今後、「窒素飽和」の点からも渓流水のモニタリングが必要といえます。

「森の殺し屋」?ナラタケの分類

樹病研究室 宮下俊一郎

樹木で問題となっている病気の一つに「ならたけ病」があります。この病気はナラタケ(Armillaria mellea)をはじめとするナラタケ属のいくつかの菌(以後、これらをナラタケと総称します)によって引き起こされ、罹病した木は衰弱し、やがて枯死します。ナラタケはその名前が示す通り、秋になると立派なキノコを作ります。また、枯れた木の樹皮を剥がすと、その下に黒褐色の根のようなものがびっしりと生えていることもあります(写真-1)。これは菌糸が束になってできたたもので、根状菌糸束といいます。集団で枯れた林を調べると、枯れた木にはこの根状菌糸束がことごとく生えています。このことから、ならたけ病が「森の殺し屋」と形容されたこともあります。

写真-1ナラタケの根状菌糸束

では、ナラタケは本当に「殺し屋」の名にふさわしい、強力な病原性をもった恐ろしい菌なのでしょうか。実はそうではなくて、何らかの別の原因で木が枯れたり、極度に弱ったときに真っ先にナラタケが木の中に侵入してくるため、枯らした原因と勘違いされている場合が多いのではないかと考えられます。しかしながら、その一方でナラタケが原因で枯れている、あるいは深く関与している、と考えざるを得ない事例もあるようです。このような現象をどう説明したらいいのでしょうか。これには様々な要因が複雑に関与しているものと思われます。まだ十分に明らかにされているわけではありませんが、個々の木の病気に対する抵抗性の違い、その時の木の生理状態、環境要因等が病気の発生を大きく左右すると考えられます。

それ以外に病原菌側の原因として、ナラタケの中にも病原性の強いものと弱いものがあるのではないか、ということが考えられます。このような現象は「病原性の分化」と呼ばれています。従来、樹病学の分野ではナラタケの種を区別せずに一つの種として扱ってきました。ところが、被害地の実態調査や接種試験の結果等から、病原性の分化が起こっているのではないかと考えられるようになってきたため、より細かな識別が必要となってきました。この結果、交配試験による識別法が開発され、これによりナラタケはいくつかのグループに分けられるようになりました。また、これらのグループと病原性分化との間におおまかな関係のあることもわかってきました。さらに、グループに固有の形態的特徴が見いだされるようになってきたことから、ナラタケの分類学的再検討が進み、現在ではこれらのグループに対してA. gallica、A.ostoyae等の形態種が記載されるようになってきています(写真-2)。

ラタケ属のいろいろな種のキノコ 左:Armillaria mellea中央:A. gallica右:A. ostoyae

(写真提供 森林総合研究所森林生物部 長谷川絵里)

このようにして、キノコの形態観察や菌の交配試験によってナラタケの種を識別することが現在では可能となってきています。しかしながら、いずれの方法もかなりの熟練と労力を要します。そこで、私たちはDNA解析による識別法の開発を試みました。培養した菌からDNAを抽出し、PCRという手法を使って遺伝子の一部を増幅して塩基配列を決定しました。この配列を解析した結果、ナラタケの種とよく対応していることが明らかになりました。DNA解析を通してナラタケをより正確に、また効率的に識別することによって、ならたけ病の生態の把握に寄与できるのではないかと考えています。

連載

似た鳥くらべ (3)

カッコウ・ホトトギス・ツツドリ・ジュウイチ

鳥獣研究室 日野輝明

この仲間は姿形が互いに良く似ていて、外見だけで見分けるのは非常に困難な鳥たちです(イラスト参照)。しかし鳴き声さえ聞けば、識別どころか名前までも分かります。なぜなら、カッコウ(Cuculus canorus)が「カッ・コー」、ジュウイチ(C. fugax)が「ジュー・イ・チー」と鳴くように、彼らの名前はすべてその鳴き声からつけられているからです。同じように、ツツドリ(C. saturatus)は「ポ・ポー」という竹筒をならすような音から、ホトトギス(C. poliocephalus)は5つの音からなる鳴き声が「ホッ・トッ・トギス」と聞こえることから名付けられたといわれています。

彼らの繁殖は「托卵」という非常に特異な方法で行われます。それは他の種類の鳥が留守の間に、卵を巣の中に1個産み落とし、子育ての一切をその巣の持ち主にお任せするという方法です。しかも、ヒナは実の子供よりも一足早く孵化すると、背中のくぼみ(カッコウの仲間のヒナだけが持つ特徴)に自分以外の卵を1個ずつのせて巣外に放り出し、あとは里親がせっせと運んでくる餌を独り占めして大きくなります。

このような親子共同の「だまし作戦」を成功させるには、なによりもまず、産み込む卵を持ち主の卵に似せる必要があります。そのため、たとえば、ホトトギスはウグイスに赤茶色の卵、ジュウイチはオオルリやコルリに淡青色の卵というように、托卵する相手の種類と卵の色や模様が4種間でそれぞれに違っています。ところが興味深いことに、カッコウだけしか生息していないヨーロッパでは、卵の色や模様が個体ごとに違い、それに従って托卵する相手の種類が遺伝的に決まっているのです。

このような托卵という行動が、どのように形作られ、どのように維持されているのかは、まだよく分かっていません。「だまし・だまされる」関係は、どの世界でも一筋縄ではいかないもののようです。

イラスト (瀬川也寸子)

おしらせ

平成10年度 研究検討会・推進会議開催される

さる2月9・10日に研究検討会が、2月23日に研究推進会議が関西支所会議室で開かれ、関西支所の研究課題についての成果の発表と内容の検討が行われました。平成10年度は総計で44課題が実行され、そのうち19課題が完了しました。

また、特別検討事項として「専門分野における研究及び研究体制の国際的動向と地域研究」が取り上げられ、支所内の比較的海外経験の豊富な研究者4人が、プロジェクト研究のあり方や組織のあり方などについて海外の状況を紹介し、地域研究に資するための活発な討議が行われました。

「バイオネット」事前推進評価会議開催される

2月26日に、平成11年度からの環境庁国立機関公害防止等試験研究「生物間相互作用ネットワークの動態解析に基づく孤立化した森林生態系の修復技術に関する研究」の事前推進評価会議が開催されました。本会議には、名古屋大学農学部の柴田叡弌教授、京都大学生態学研究センターの中静透教授、農林水産技術会議の小向克之地域環境研究係長、同千葉幸弘研究調査官が出席されました。

このプロジェクトは、鳥獣・昆虫・樹病・造林・土壌の5研究室と木曽試験地の担当者が参画し、今年度から平成14年にかけて行われるもので、奈良県の大台ヶ原山に大がかりな固定試験地を設けて複合的な実験的制御を行い、シカ・ネズミ・鳥類などが、下層植生や土壌にどのような影響を与えるかを調べる予定です。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.