ここから本文です。

研究情報 No.53 (Aug. 1999)

巻頭言

関西支所にきて感じたこと

保護部長 中津 篤

本年4月、北海道支所から関西支所に転勤となりまず感じたことは、関西支所管内では民有林の占める面積割合が圧倒的に多いこと、また対象となる府県が14と非常に多いことです。従って、ここで行う私たちの地域ニーズの研究も、必然的に民有林を対象とする場合が多いようです。ただ、府県が多いため行政ニーズがそれぞれ府県によって異なることが多々あるようですが、私たちの研究には、できるだけ府県共通の問題でしかも関西支所管内に特徴のある研究課題に的を絞った基礎的・先導的研究が求められます。また、地域のセンター的機能としての調整・指導的役割も果たしていく必要があります。

全国的にも言えることですが、関西地域の森林も大きく様変わりし、野生動物による森林被害の形態も変わりました。私は関西生まれで、本州で仕事をしていたとき、近畿・中国地方を中心にネズミ害が多く、その仕事にたずさわっていました。その後、被害もだんだん少なくなり、北海道へ転勤、そのままネズミの仕事を続けました。ところが、21年半ぶりに本州にもどってみると、山の木々は大きく成長し間伐期を迎えています。森林に被害を与える野生動物も、小型動物から中・大型の野生動物に移り、それらの被害があちこちで多発し社会問題になっています。しかし、都市化等によって断片化が著しい関西地域の森林においては、野生動物特定種の地域個体群が容易に絶滅する可能性も大きく共存のための接点を探っていく必要があります。

林野庁は、「持続可能な森林経営」の一層の推進に向けて、これまでの木材生産重視の森林施業から公益的機能重視の森林経営へ大きく方針を転換しました。この「持続可能な森林経営」は、1992年6月に開催された国連環境開発会議(UNCED)以降、森林・林業・林産業のキーワードの一つとなり今日盛んに用いられています。「持続可能な森林経営」とは、一言でいうと森林生態系を保全しながら持続的に森林を利用していくことです。例えば山から木材資源を提供していく場合、その林業技術が科学的データに基づいた生態系にやさしい技術であるかどうかの裏付けが必要となります。

これからは、川上から川下までを含めた流域単位の幅広い学問領域を取り込んだ総合的な研究が必要となってきます。特に、先進開発地域である関西の森林はいずれの流域においても人為の影響を強く受け、土地利用や所有形態が複雑になっています。そのため、流域住民の理解や合意形成を考えなくては今後の森林経営が成り立たなくなることも予想されます。私たちとしても、自然科学のみならず社会科学分野にまで幅広くすそ野を広げた総合研究をおし進めねばなりません。

我が国には、戦後営々として築き上げた1,000万ヘクタールもの人工林があります。今のところ外材などによりきびしい低材価の影響を受け、その経営は苦境に立たされています。しかしながら、これからの人口爆発や森林伐採・木材取引の規制が世界的に強くなってくることを考えると、将来的に資源が国際的に逼迫する可能性があります。その時こそ、国産材の出番です。その時までに、「持続可能な森林経営」を現実のものとしておかなければなりません。

研究紹介

里山ブナ林の管理手法と生態的特性

風致林管理研究室 深町加津枝

本州の日本海側には、集落周辺に位置し地域特有の気候や風土のもとで、薪炭林として、あるいは健全な集落環境の維持などのために管理された里山ブナ林が分布しています。しかし、過疎化や燃料革命など、経済、社会の変化によりその存在意義は薄れ、人工林化、林地転用などによる断片化が進んできました。このような里山ブナ林は、地域社会や文化と密接に結びついた長い歴史があることから、その生態的な特徴は地域の自然や社会環境に適応した独自の利用、管理方法の影響を強く受けていると考えられます。

丹後半島にある宮津市上世屋地区および大宮町五十河地区の里山ブナ林は、その管理方法から、1)天然生(以下、天然生区)、2)選択的管理の行われたブナ材用心山(選択的管理区)、3)長伐期管理による炭焼き(長伐期区)、に区分されました。天然生の里山ブナ林は、所有形態や立地の制約から、ほとんど利用されず、薪炭利用されたブナ林付近に断片的に分布していました。火災や家の立替えなどに備え、自給用の大径ブナが選択的に残されたのが用心山で、大径材を残すために粗放的、部分的な管理が行われました。そして形質のよい100年生以上の大径ブナは、家屋の梁材などとして択伐されました。炭焼きが行われた里山ブナ林の多くは、集落から比較的遠距離にある上世屋地区の共有林でした。

このような里山ブナ林が今日まで残ってきた管理上の主な要因として、60年以上という長期間にわたる伐採周期を取ったこと、そして時間をかけて小面積ずつ皆伐をしたり、択伐と部分的な下刈りを組み合わせるなど、伐採時や林床管理の中でブナ林の更新を助長させる作業を行ったことが考えられます。

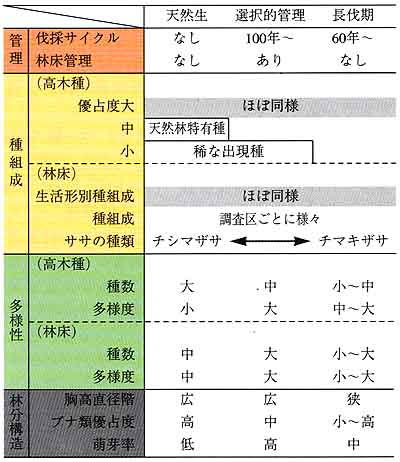

以上のような里山ブナ林の管理手法と植物の種組成、多様性、林分構造との対応関係をまとめたのが表-1です。優占度の高い高木種の組成や林床植生の生活形(高木・低木・草本植物・つる植物)別の種組成はほぼ同様でしたが、優占度の低い種の組成をみると、稀に出現する種が天然生、選択管理区に偏り、また、ササの種類とその出現率も類型区分によって異なっていました。さらに、高木の出現種数は天然生~選択的管理区で大きくなる一方、多様度(種の豊かさ、および種がどれだけ均等に分布しているかを示す指標)は選択的~長伐期区で大きくなる傾向がありました。

ブナ・イヌブナとそれ以外の高木種の直径階級別(木の太さのバラツキ)での出現幹数をみると、まず天然生、選択的管理区では、ブナ・イヌブナが大径級にわたる広い分布範囲があったことがわかりました。長伐期区では、径級20cm付近にブナ・イヌブナの本数が集中する傾向があり、径級50cm以上での高木種の分布はほとんどみられませんでした。また、選択管理区では高木種の萌芽率が高く、特に径級10~15cm周辺で高くなる傾向がありました。

地域住民との結びつきにより培われてきた、文化、社会的な存在である里山ブナ林は、森林の持続可能な利用、管理手法を考える上で、多くの示唆を与えると思われます。ブナ林の保全計画におけるこれからの方向として特に求められることは、各地域あるいは集落独自の文化や生態を保持しつづけてきた、里山ブナ林の伝統的な管理手法やその特徴を生かし、それらをセットで保全していくことです。国から自治体、市民レベルまでを含んだ、人と里山ブナ林との新たな関係をいかに築いていくかが問われているといえましょう。

表-1類型別里山ブナ林の種組成、多様性、林分構造の特徴

何がミズナラやコナラを枯らしているのか?

樹病研究室 高畑義啓

最近、本州日本海側でミズナラ、コナラなどのナラ類の樹木が集団で枯死する現象が起きていて、各地で問題視されています(写真-1)。関係者の間では、この集団枯死現象は「ナラ類集団枯損」と呼ばれており、その原因究明と対策の確立のための研究が続けられています。

写真-1ナラ類集団枯損の被害地(滋賀県マキノ町)

被害を受けた樹木には、たくさんのカシノナガキクイムシという昆虫が幹に穴を開けて入り込んでいます(「穿入する」といいます)。しかしカシノナガキクイムシの穿入だけで木が枯れるとは考えにくく、この昆虫に運ばれている糸状菌(いわゆるカビの仲間)がナラ類を枯らしている真犯人だとする仮説が有力視されています。このカビには今のところ正式な名前(学名)がついていませんが、ナラ類から見つかった菌ということで、通称「ナラ菌」と呼ばれています。

現在、カシノナガキクイムシの体の表面や集団枯損で枯れたナラ類の中でナラ菌が生きていることが確認されています。しかし、もちろん、このことはナラ菌がナラ類を枯らしているということの傍証に過ぎません。「ナラ菌がナラ類を枯らす」ということを確認するためには、生きたナラ類にナラ菌を入れてみて(これを「接種する」といいます)、本当にナラ類が枯れることを確かめる必要があります。

そこで、実際にナラ菌をナラ類の苗木に接種する実験を行いました。また同時に、どのような接種方法でナラ類が枯れるのかについても検討しました。

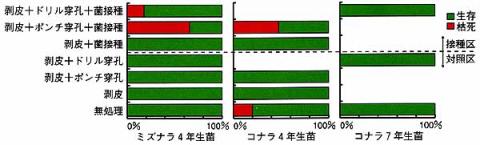

実験には関西支所の苗畑に植えたミズナラの4年生苗、コナラの4年生苗と7年生苗を使いました。カシノナガキクイムシのように細い穴を多数開けることは難しいので、幹の2箇所で帯状に半周だけ樹皮を剥ぐ処理と、ポンチで樹皮に穴を開ける処理、ドリルで穴を開ける処理を組み合わせて、樹皮を剥いだところと穴を開けたところに培養したナラ菌を詰め、その後の経過を観察しました。

接種は1997年の7月末から8月上旬の間に行い、最終的には、ナラ菌を接種した97本のうち29本が枯死しました(図-1に枯れた苗の比率を示してあります)。また、ほとんどの場合で、枯れた苗の中でナラ菌が生きていることが確認されました。対照とした剥皮と穴開けの処理だけを行った苗の方は、ほとんど枯れませんでした。したがって、ナラ菌にはミズナラ、コナラを枯らす能力があると考えられます。

また、今回は3種類の接種方法を試していますが、枯れた苗のほとんどが半周の環状剥皮とポンチによる穴開けを組み合わせて菌を接種したものでした。したがって、苗木の場合にはこのような接種方法が適当であると考えられます。

今回の接種方法は一見するとかなり手荒に見えます。しかし、カシノナガキクイムシが幹の中で縦横に穴を掘っていくことと、1本のナラ類の木には非常に多くのカシノナガキクイムシが穿入することから、それほど現実からかけ離れた接種方法だとは考えていません。

この接種試験以外にも、ナラ菌を接種したナラ類が枯れたという報告が複数あり、ナラ菌がナラ類集団枯損の真犯人だという仮説はより有力になってきています。今後は、ナラ類が枯れていくときに木の中でどのような変化が起こっているのかを明らかにしていきたいと考えています。

図-1接種試験の結果

連載

似た鳥くらべ (4)

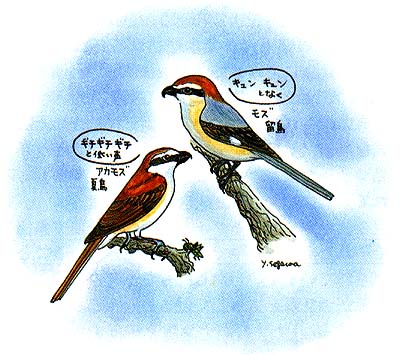

モズ・アカモズ

鳥獣研究室 日野輝明

とがった枝先などに突き刺してあるカエルやトカゲを見たことはありませんか。これは、モズという鳥の仲間の仕業で、彼らは捕まえた獲物をこのような生け贄状態にしておく習性があります。その機能については、貯蔵、なわばり顕示、食い忘れなど、さまざまな説が考えられてきてはいますが、実はいまだによく分かっていません。体が小さいにも関わらず、タカのように鋭くて強いくちばしや爪を持ち、自分よりも大きい鳥を捕まえて食べたりする光景は、まさに「小さな殺し屋」の肩書きがぴったりくる鳥たちです。

モズ(Lanius bucephalus)とアカモズ(L. cristatus)は、体色が違うことで互いに識別できますが、大きさや形はそっくりです(イラスト参照)。またモズは留鳥、アカモズは夏鳥という違いはあるものの、営巣や採食習性もよく似ていて、しばしば同じ場所に生息します。どちらも、草原や農耕地と隣り合った林の周縁部や藪などに好んで住み、地上にいる獲物を枝などから襲いかかって捕まえます。

「似た鳥」どうしは、多くの場合、住み場所を違えます。同じ場所に生息する場合には、餌をとる場所や餌の種類を違えるのがふつうです。ところが、モズとアカモズの場合は、なにもかもがそっくりにもかかわらず、このような方法はとりません。そのかわりに、種間で互いに排他的ななわばりを作るというやり方で同じ場所に共存するのです。なわばりは同じ種の個体どうしで作られるのがふつうですから、彼らのように異なる種の個体どうしでなわばりが作られるのは珍しい例です。

これまでいくつかの種類で見てきたように、「似た鳥」たちが共存する方法はさまざまですが、多様な種類や構造の生息環境があればこそ、彼らは共存できるのです。鳥だけでなく、たくさんの似た動植物たちが共存できる自然環境をいかに残していけるかが、これからの私たちの課題だといえるでしょう。

イラスト 瀬川也寸子

おしらせ

関西林試協第52回総会 開催される

さる5月27・28日に関西地区林業試験研究機関連絡協議会の総会が香川県のお世話により、瀬戸大橋のたもと、宇多津町にて開かれました。北陸の一部と近畿、中国、四国の各機関から場所長および関係者が出席し、関西支所からは支所長と連絡調整室長が出席しました。

会議では、最近の研究情勢や全国林試協の活動状況などが報告された後、協議に移り、各専門部会の活動経過と今後の計画についての報告などが行われ、部会長の交代などが承認されました。

関西林試協経営部会 開催される

7月1日、関西支所にて平成11年度関西林試協経営部会が開催されました。会議には近畿・中国・四国から9つの府県研究機関および森林総研四国支所・関西支所の経営研究担当者が出席し、各機関での経営研究の現状と課題が報告されたあと、部会の共同研究テーマなどについて協議が行われました。

翌7月2日には、特定非営利活動法人(NPO)国産材住宅推進協会の北山康子代表をお招きし「産直住宅・国産材住宅-現状と課題-」と題する講演をお願いしました。国産材を使った健康的な住まいの提供を目的とする協会のこれまでの活動や展望、ユーザーサイドに立った国産材や林業産地のあり方など、有益なお話を聞くことができました。

現在、講演の要旨を作成中です。要旨をご覧になりたい方は、関西支所経営研究室までご連絡下さい。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.