ここから本文です。

研究情報 No.55 (Feb. 2000)

巻頭言

研究ニーズと研究体制の変化

支所長 高田長武

昨年の農林水産行政の大きなトピックスとしては7月に、「食料・農業・農村基本法」が制定されたことがあげられます。旧農業基本法(1961年制定)との違いを簡潔に述べますと、旧法は「農業の発展と農業従事者の地位の向上を図ること」、すなわち農業と農業者の育成・発展をその根底においていました。これに対して新法は、「食料の安定供給、農業の持つ多面的機能の十分な発揮、農村政策」の3課題、すなわち農業と農業者のことばかりでなく、消費者かつ地域住民でもある国民全体の生活の安定向上と国民経済の健全な発展をも問題としているところに情勢の変化が読みとれます。

林業においても林業基本法制定時(1964年)とは内外を取り巻く情勢が大きく変化してきたため、同じ様な動きとして同法の改正を視野に入れた「森林・林業・木材産業基本政策検討会報告」が昨年7月に公表されました。今後の林政施策の基本的な考え方については、その冒頭に「木材生産を主体としたものから、将来にわたり森林の多様な機能を持続的に発揮させていくための森林の管理・経営を重視したものに転換し、国民的コンセンサスを得ながら、循環型社会の構築に寄与するとの観点も踏まえて検討することが必要」と述べています。

そして検討の視点として、(1)多様な機能を発揮させるための森林整備の推進、(2)将来にわたり安定した森林の管理・経営システムの構築、(3)森林資源の循環利用の推進、(4)山村地域の活性化、(5)地域の主体的取り組みの推進、の5点を指摘しています。以上のような検討を要する情勢の変化は、国内経済社会の進展にのみ起因しているのではなく、経済社会の急速な国際化の進展による地球規模での気候変化、人口増加、エネルギー需給、環境汚染問題、等々と連動しています。そのため「くらしといのち」の安全と安心を確保するため、また、持続的な社会を構築するために取り組まなければならない重要な研究開発課題として、昨年11月に改定された「農林水産研究基本目標」にも明記されているところです。

ところで森林総合研究所は、行政改革における「国の行政組織並びに事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに国が果たす役割の重点化」の一環として、他省庁の付属研究機関と同様、平成13年4月から「独立行政法人化」されることとなりました。独立行政法人とは、「公共的な事務・事業であって、民間にゆだねることが困難なもの等を、効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自立性、自発性、及び透明性を備えた法人の制度」と定義され、「国の事前関与・統制が極力排除される反面、研究の実施状況について外部機関による業績評価が厳しく行われ、その評価結果が研究所の業務運営や役職員の処遇に反映される」という性格をもちます。関西支所においては本・支所体制のネットワークの下で、(1)人類共通課題の解決や国民生活の安定に貢献しうる研究の向上、(2)行政目的や社会的ニーズに対応した研究を担う中核機関としての役割を果たすとともに、地域条件や特色を活かした研究としては、(1)都市近郊林・風致林等の公益的機能及び生産機能の解明、及び保護・管理手法の開発、(2)多様な撹乱を受けた森林生態系の構造と機能の解明、及び保全・修復指針策定手法の開発、等に取り組んでいきたいと思っています。

研究紹介

緑化地での土壌変化のはじまり

土壌研究室 古澤仁美

土壌条件は緑化施工地の植生の成立や遷移に大きな影響を与える要因です。一方、植物は落葉、枯死した根などの有機物を土壌に供給します。それらは土壌中で分解しますが一部は土壌中に蓄積し、土壌はだんだん変わっていきます。樹木で緑化した場合、施工後に土壌はどう変わるのでしょうか?

それを明らかにするため、法面にマサ土を客土した緑化試験地を1996年に関西支所構内に設置し、播種工によって3種の木本区(アカメガシワ区、ヤシャブシ区、アカマツ区)と草本区を作り、対照区(裸地)とともに初期3年間の植生と土壌の変化を調べました。

施工から半年後の樹木区では、区内の上位10本の樹高の平均がアカメガシワ、ヤシャブシ、アカマツでそれぞれ33.7cm、2.0cm、5.6cmと小さいものでした。しかし、2年目以降成長量が大きくなり、施工から3年半後にはアカメガシワ、ヤシャブシの樹高は大きいもので4mを越すようになりました(写真-1)。

写真-1施工後3年半の試験地(1999.11)

左からアカメガシワ、ヤシャブシ、アカマツ、草本、対照区

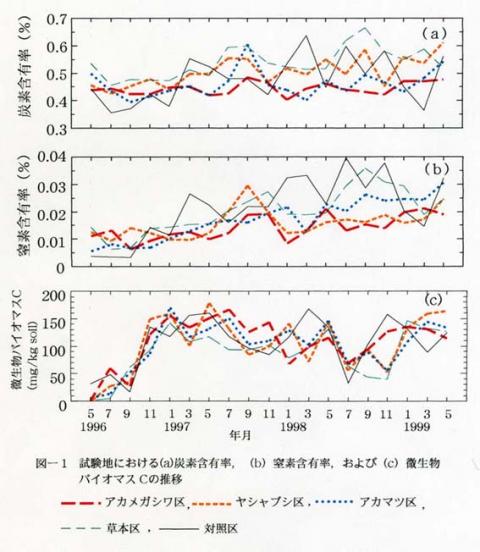

このような樹木の成長が認められる一方、土壌の全炭素、全窒素含有率は増加する傾向が認められました(図-1)。また、今回の試験では土壌中の微生物の量に注目し、微生物バイオマスCを測定しました。微生物バイオマスCは、微生物の細胞を構成する炭素の量のことで微生物量の指標であり、土壌生態系の変化をあらわす敏感な指標と考えられています。今回の試験では、微生物バイオマスCは施工直後には殆ど認められなかったのですが、半年後に80~150mg/kg soilに増加しました(図-1)。それ以降はすべての区で32~179mg/kg soilの範囲で変動しました。

図-1試験地における(a)炭素含有率、(b)窒素含有率および(c)微生物バイオマスCの推移

しかし、全炭素、全窒素含有率および微生物バイオマスCのいずれも植生による違いははっきりせず、対照区(裸地)と比べても差が認められませんでした。3年後の全炭素、全窒素含有率および微生物バイオマスCは関西支所構内の常緑広葉樹林(約73年生)の土壌と比べてそれぞれ約1/27、1/35、1/10と小さく、土壌変化のごく初期段階であるといえます。このような段階では、緑化によって成立した樹木や草本以外の生物、例えばらん藻や蘚苔類などが土壌の変化に大きな役割を果たしているのかもしれません。

3年間の樹木による有機物の供給はわずかで、施工から2年半後に一時的な落葉の堆積が初めて認められた程度でした。したがって土壌に与える樹木の影響は小さかったと考えられます。今後、樹木の成長に伴い有機物の供給が増えていきますが、樹種による有機物の供給量の違いや質の違いによって微生物量に違いがでるかどうか、これからも研究を続けたいと思います。

樹木の渇きのシグナルをとらえる

樹病研究室 池田武文

水はあらゆる生物にとって欠くことのできない物質です。樹木にとっても水はその成長や生存に重要な役割をはたしているわけですが、わが国は降水量の豊富な国なので、水不足が樹木の生存に致命的な打撃を与えるようなことは稀です。しかし、限界環境下で生育している樹木やマツ材線虫病のような萎凋病に罹った樹木では、水のあり様が樹木の生存を大きく左右し、数十年に一度というような厳しい渇水に見舞われた場合には、多くの樹木が衰弱・枯死することもあります。このような場合に問題なのは、樹体の中での水移動が制限されるために、根から吸収された水が樹体全体に十分行き渡らないことです。つまり水の通導阻害がおきることにより、樹木の水不足が一層深刻になり、衰弱・枯死にいたるのです。

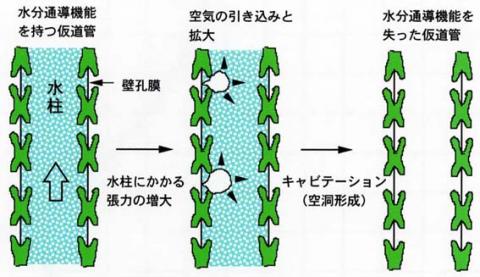

根で吸収された水は、木部の道管や仮道管といった水を通す組織をとおって葉や樹体の各部に運ばれます。水分通導組織の中の水はそれ自身の凝集力によって連続した水の柱となって繋がっています。蒸散によって葉の細胞から水が失われると、それを補うために水柱が引っ張り上げられます。ところが、樹木にかかる水不足がきびしくなると水柱を引き上げる力が大きくなり、ある限界を越えると水柱が切れて連続性を失い、その水分通導組織は機能を失います。このように水が切れて道管や仮道管が空洞化する現象をキャビテーション(空洞形成)と呼びます。その結果、道管や仮道管には空気がつまってエンボリズム(塞栓症)をおこし水が通らなくなります。このような状況が木部の一部だけでおきている時は、その部分を迂回して水は上昇します。しかし、多くの箇所でエンボリズムがおこると枝や根が枯れたり、樹木個体が枯死することになります。

では、キャビテーションはどのようにして発生するのでしょうか。ここでは仮道管で発生するキャビテーションについて説明します。仮道管は両端が閉じた構造をしています。そのため、仮道管相互の水の移動は仮道管の壁にある有縁壁孔の壁孔膜の微細な孔をとおして行われます。仮道管の中にはすでに水のない空洞化した箇所が存在しています。仮道管の中の水柱にかかる引っ張りの力がある限界を越えると、空洞化した仮道管から水で満たされている仮道管へ空気が引き込まれて水柱が切れ、その空気が仮道管内に広がることでその仮道管は水分通導機能を失うのです(図-1)。

では、キャビテーションやエンボリズムはどうすれば検出・評価できるのでしょうか。以下に最新の二つの方法を紹介します。

一つ目は、アコースティック・エミッション(AE)を検出する方法です。キャビテーションの発生によって水柱が切れると水柱にかかっていた張力に相当するエネルギーが開放され、その一部が弾性波となって放出されます。この現象をアコースティック・エミッションと呼びます。木部内で発生したAE波は樹体内を伝播して幹の表面に辿り着きます。この波は樹体表面に取り付けたAEセンサで検出することができます。キャビテーションの発生頻度とAE発生頻度は必ずしも一致しませんが、AEを測定することでキャビテーションの相対的な発生頻度をリアルタイムで知ることができるのです。

二つ目は、空気注入法によって木部のキャビテーションに対する感受性曲線を求め、エンボリズムに対する水分通導機能の喪失と水不足との関係を定量的に評価する方法です。自然状態では、水柱にかかる張力がある限界を越えた時に、水柱に空気が引き込まれてキャビテーションが発生しますが、この方法では切り出した試料を鉄製の頑丈なチャンバーに入れて加圧し、空気を仮道管に押し込むことで人工的にキャビテーションをおこします。

この方法を使って得られたダグラスファーでの結果から、根はシュートに比べて軽度の水不足状態でキャビテーションが発生し、枝や根それぞれでは樹体の末端に近い部位ほどキャビテーションが発生しやすいことがわかりました。 以上のような方法、特に後者の方法で得られる様々なパラメータからは、いままでブラックボックスであったその中身が明らかになりつつあり、キャビテーションやエンボリズムという現象を介した新たな視点から樹木と水との関わりを問い直すことができるのです。

図-1エンボリズムの形成メカニズム

連載

ローテク測樹教室(2)

直径巻尺のススメ-精度と正確度

経営研究室 細田和男

樹木の幹まわりを測り、円周率で割れば幹の直径を知ることができます。いちいち計算するのは面倒なので、巻尺の目盛をあらかじめ円周率で割っておき、直径を直接読みとることができるようにしたのが直径巻尺です。実務上多用されている輪尺とは異なり、今ひとつ影の薄いこの直径巻尺ですが、ローテクな測樹器具の代表選手といえましょう。

直径巻尺(上は普通目盛、下は直径目盛)

直径巻尺は輪尺に比べ、やや過大な値を示しやすいといわれています。その原因は、幹の円周上にある凸部をすべて含んでしまうからです。また、最短の円周に沿って正確に巻尺をあてるのが難しく、巻尺が弛んでしまいがちなことも関係しています。

逆に直径巻尺のほうが優れている点もあります。ふつう幹の表面はデコボコしており、また横断面が楕円に近い場合も少なくありません。このため、輪尺は測定部位が同じであっても、差し込む方向が少しずれただけで、1センチ以上も測定値が変動することがあります。これに対し、直径巻尺では同じ部位を測定している限り、何度繰り返し測っても、また測定者が変わっても測定値はほとんど変わりません。

両者の違いは、2センチ括約で行うことの多い実務上の測定ではまず問題にならないでしょう。けれども、試験研究のためミリ単位で測定、数年後再度同じ部位を測定し、成長量を査定するような場合は無視できません。輪尺を使った場合、試験の結果が測定誤差の中に埋もれてしまい、検出できなくなるかも知れないからです。

ところで、精度という言葉は、日常的には測定の正しさを表すものと理解されていると思います。しかし専門用語としての「精度」(precision)とは、同じ対象を繰り返し測定した場合の測定値のばらつき、いわば測定の再現性や安定性にかかわる言葉です。測定値がばらつきながらも、平均的には真実の値に近く、一定方向への偏りや狂いが少ないことは「正確度」(accuracy)と呼び、精度とは区別して考えます。

上に述べたように直径巻尺は、やや過大な値を与えやすい傾向がありますが、測定部位が同じならば誰が何度測ってもよく似た値を示します。輪尺に比べ「正確度にはやや劣るが、精度は高い」というのが直径巻尺の特徴です。

直径巻尺には精度が高いこと以外にも、携帯に便利、小径木から大径木まで一本で対応可能、輪尺の遊動脚のような常に調整を要する部分がない、などの利点があります。また、習熟すれば作業能率も輪尺とさほど変わりません。試験研究目的はもちろん一般の森林調査でも、もっと広く活用されてよい測樹器具の一つではないかと思います。

おしらせ

低真空走査電子顕微鏡が導入される

樹病研究室に、低真空走査電子顕微鏡が導入されました。本機器では従来の走査電子顕微鏡観察で行われていたような、固定・脱水・蒸着を施した試料の高真空下での観察に加え、低真空下で冷却ステージを使えば、水分を含む生の試料を前処理なくそのままの状態で観察することができます。さらに、本機器はPC-SEMと呼ばれ、ほとんどの操作をコンピューター画面上から行うことができ、観察像はデジタル画像として保存できます。その画像は画像解析ソフトを用いることで、様々な計測や処理を施すことができます。本機器を病原微生物、樹木の各部位、花粉及び昆虫などの形態観察に利用することで、新たな知見の得られることが大いに期待されます。(樹病研究室 池田武文)

低真空下冷却ステージを使って観察したコナラのうどんこ病

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.