ここから本文です。

研究情報 No.66 (Nov. 2002)

巻頭言

野生鳥獣対策の地域連携

生物多様性グループ 大井 徹

この8月から山口、広島、島根の三県が合同で、西中国山地のツキノワグマを対象に特定鳥獣保護管理計画(注)策定に取り組み始めました。西中国山地のツキノワグマは分布が孤立し、狭小なので絶滅が危惧されている一方、農林業や人身被害の発生が深刻なので、人との共存方法の模索が地域の大きな課題となっています。また、四国四県では中国四国農政局が音頭をとり、イノシシ、シカ、サルなどの獣害防除のための対策連絡協議会が発足、今年から共同調査などを行っています。

利水、防災などの行政分野では比較的早くから隣県どうしの協議や連携に基づいた対策が実施されています。行政範囲にとらわれず水系など地理条件にあわせた効率的、効果的な施策が必要なことや、自治体財政の逼迫を背景に支出合理化が必要であること、複数県共同での政策提案を行えば、国の補助を引き出しやすいという背景があるでしょう。

一方、野生鳥獣を対象にした施策については、このような扱いをされることはこれまでありませんでした。野生鳥獣の分布や行動圏は、行政的な境界で分割される場合はほとんどなく、むしろ県境が生息地の中核になっている場合が多いという実態にも関わらずにです。内部で個体の行き来があり、自由に交配が行われる同一の繁殖集団を対象にして、府県によって調査方法が異なると、まず、生息実態や被害の実態について共通認識が得られません。そうなると、他府県への影響を考えない一貫性のない対策がとられることになり、お互いの対策の効果が相殺される事態も生じます。このようなことが想定されるにも関わらず対策などについて府県間で協議、連携できる体制が未だ十分に整えられていないのは、野生鳥獣に関わる問題の緊急性や深刻度への認識の低さや、生物学的な考え方を施策に活かす必要性について理解が足りないことなどによると思われます。この点、西中国三県、四国四県の取り組みはきわめて画期的なものだといっていいでしょう。

野生鳥獣問題に関して、試験研究機関についても機関同士が連携し、広域的な施策へ対応することがこれまで以上に求められるようになるのではないでしょうか。県境で縦割りにされない地域条件に適合した現状把握のための調査法開発やモニタリングなど仕事はたくさんあります。お手本としてマツ枯れやナラ枯損対策など病虫害研究の分野での地域連携の実践例もあります。野生鳥獣問題についても、このような体制や予算的枠組みが必要なことを国や府県にも十分認識していただきたいところです。

(注) 特定鳥獣保護管理計画とは1999年の鳥獣保護法の改正によってできた法定制度であり、野生動物の保全やそれら動物による被害の軽減を、科学性・計画性・合意形成を重視した手法によって図ろうとするもの。

研究紹介

林業労働力新規参入の近年の動向

田中 亘 (森林資源管理研究グループ)

1980年代後半以降、UターンやIターンなども含めた様々な形での林業への新規参入がなされ、一部で林業労働力の若返りも見られるようになりました。中でも、岐阜県は各事業体による求人の取り組みが積極的かつ先進的に取り組まれてきた地域です。本研究では白鳥町・八幡町・加子母村の各森林組合を取り上げました。その目的は1990年代を通じた3森林組合の林業労働力の新規参入および退出状況を把握すること、およびそこにおける成果を評価した上で、現時点で各事業体の抱えている諸問題を具体的に明らかにすることです。

1990年代を通じた3森林組合の林業労働力の新規参入状況をごく簡単にまとめたものが表-1です。この中で共通する大きな成果は、活発な採用活動および新規参入による林業労働の対外イメージのアップ、そしてその結果として平均年齢の急速な若返りと地元新卒者の就業が少数ながらも果たせたこと、といえます。それまで見られなかった若年の就業希望者が地元から現れてきた背景には、上記のイメージアップの他、現今の不況も関係していると考えられます。都市部に職を求めたからといって条件の良い求人が簡単に見つからない状況では、地元で林業に就くことも有力な選択肢の一つとして成り立ちえます。

また、これと関わって1990年代前半と後半における求められる林業労働力の質的な転換も指摘できます。つまり、若返りと数的な充実が重要課題であった90年代前半から、地元の新卒者をターゲットに少数ながらも採用して確実に育成しようとする90年代後半へ、という採用側の変化です。このように1990年代を通じて積極的に林業労働力への新規参入が図られた一方では、不幸にも退職していった者も少なくありません。岐阜県全体の新規参入者の定着率は1993年以降、78%となっています。この数値を上げる努力に関しては、新規参入前とその後についてそれぞれの課題が指摘できるでしょう。

まずは新規参入前の課題です。定着率を高める方策の1つとして考えられるのは、現場における実際の林業体験ではないでしょうか。林業では自然環境・アウトドア志向の就業希望者の持つイメージと実際の現場作業との間に乖離があることも度々指摘されています。実際の林業体験を通じてその乖離を埋め、就業希望者と事業体の双方が適性を判断することによって、退職者の減少につながることが期待されます。定着率の高低は当然ながら、事業体の期待する地元新卒者の採用にも影響してくることが予想されます。

もう1つは、新規参入後の的確なフォローです。技術面に関しては岐阜県の場合、岐阜県林業労働力確保支援センター主催の新規就労者研修が行われています。しかし、現場の技術的な問題のみから林業への定着が決定されているわけでありません。当然のことながら、新規参入者およびその家族には生活の場があり、そちらの問題も定着に大きく影響を及ぼしてきます。Iターン者の場合はことさらその傾向が強いといえるでしょう。実際に不満がある場合でも、その不満を外に出せるか出せないかだけでも当人からすれば違いは大きいはずです。したがって、当人に不利益なく公的に不満を出せ、ある程度それが公平に反映されるシステムが必要ではないかと考えます。

| 白鳥町 | 八幡町 | 加子母村 | ||

| 新規参入者数 | 1993年以降23名 | 1992年以降20名 | 1990年以降17名 | |

| うち地元転職組12各 | うち地元転職組3名 | うち地元転職組2名 | ||

| 地元新卒2名 | 地元新卒4名 | 地元新卒1名 | ||

| Uターン組2名 | Uターン組2名 | Uターン組3名 | ||

| Iターン組7名 | Iターン組11名 | Iターン組11名 | ||

| 現職者 | 18名 | 16名 | 7名 | |

| 退職(異動)者 | 5名 | 4名 | 10名 | |

| 募集形態 | 主に紹介 | 前半リクルート情報誌 | 紹介およびハローワーク | |

| 後半ハローワーク | ||||

| 待遇 | 給与 | 出来高制 | 月給出来高併用制 | 月給制 |

| 雇用形態 | 通年雇用(冬期間スキー場勤務) | 通年雇用 | 通年雇用・週休2日 | |

| 社会保障 | 完備 | 完備 | 完備 | |

| 主な成果 | 平均年齢 | 現在38.6歳 | 57歳(1992年)→42.7歳 | 48.2歳(1988年)→38.7歳 |

| 地元新卒採用 | 1997年以降2名 | 2000年以降4名 | 1998年以降1名 | |

| その他特徴 | スキー場勤務による通年雇用化 | リクルート情報誌の積極活用 | 勤務評価の賞与への反映 | |

| スキー場からの転職組 | 他部門への異動あり | |||

| ケガによる休業期間の補償 | ||||

里山ブナ林のこれから

深町加津枝 (森林資源管理研究グループ)

丹後半島に位置する、京都府宮津市上世屋地区および大宮町五十河地区には、京都府下最大のブナや、あがりこ状(薪採取のため、地上2~3mの雪上で繰り返し伐採された)ブナ、伐採後に実生更新したブナなど、さまざまな様相のブナが分布しています。

地域住民とのかかわりをみると、ブナは、火災など非常時用の備蓄として残されてきただけでなく、薪や炭の材料、あるいは家屋の梁材など地域資源として利用、管理されていました。このようなブナ林は、主に伐採など人為的な撹乱を受けた二次林であり、特定の集落の周辺に分布し、防雪林や水源酒養林など健全な集落環境の維持のため、あるいは文化・生活資源として地域住民により継続的に利用、管理されてきた「里山ブナ林」です。

丹後半島では、1970年代になると地域資源としての里山ブナ林の重要性が大きく低下し、経済資源としての需要が高まりました。高標高域にまとまっていた里山ブナ林の多くは、廃村にともなう集落の共有林の国有化、公社造林事業の展開、パルプチップ材需要の高まり、さらには林地開発を契機に、面積が激減しました。

一方、1970年代以降には、丹後縦貫林道の開通やレジャー施設の整備などにともない、観光やレクリエーションを目的とした来訪者が多く見られるようになりました。1990年以降には、地元の市民団体、近隣の都市住民などの間で里山ブナ林の保全に向けた活動が盛んになり、環境資源としての関心が高まりました。環境教育やエコツーリズムの観点からも里山ブナ林を新たに利用しようとする動きも、周辺住民の間や行政レベルでみられるようになったのです。

そして2002年には、上世屋・五十河地区の重山ブナ林のうち115.24haの公有地が、京都府環境を守り育てる条例に基づく「丹後上世屋内山京都府自然環境保全地域」に指定されました。指定理由は、学術上価値の高い自然であり、炭焼や柴刈りなど地域住民の暮らしや営みと深いかかわりを持ちながら守られてきた貴重な財産であるため、とされています。指定された里山ブナ林を対象に、案内板の設置などの保全事業、ゴミの収集や除草などの保全管理事業のほか、自然環境保全監視員となった合計4名の地域住民による定期的な巡視活動が行われるようになりました。

また、同年には、里山ブナ林の分布域付近の世屋高原地区が国定公園の指定対象として検討されるようになり、里山ブナ林は、自然環境や地域性豊かな景観としての保全、あるいはそれらの利用の場として注目されるようになったのです。

このように環境資源として新たな位置づけがなされた里山ブナ林では、伐採や宅地造成などの行為規制、そして自然の遷移にまかせたブナの更新により、その保全が図られることとなりました。地域資源として利用された頃のような、周期的な伐採やチマキザサの刈り取りなどの利用や管理は行われず、レクリエーションや自然観察の場などとしてのブナのある空間が利用されることを特徴としています。

面積が減少すると同時に、急激な過疎化が進んで管理放棄され、住民の生活や生業との関係も希薄になった全国の里山ブナ林を、今後どのように利用し、保全していくかは大きな課題です。その鍵は、自然環境保全法や自然公園法などの保全に関する法制度の中で、地域資源であった里山ブナ林の自然、文化的な特徴をいかに担保し、そして環境資源として地域あるいは都市住民との新たな関係を築いていけるか、にあるのです。

写真-1 あがりこ状のブナを背景に自然環境保全監視員の方々と

連載

関西地域の森林土壌 (3)

未熟土

森林環境研究グループ 平野恭弘

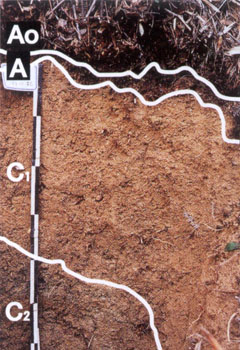

このシリーズの第1回で紹介した褐色森林土では、土壌表層に有機物が蓄積したA層がありその下に褐色のB層があります。このA層やB層など土層ができる、すなわち成熟した土壌になるまでには、数百年単位といった長い年月を必要とします。この褐色森林土のような成熟した土壌とは対照的に、土壌生成がはじまったばかりの若い土壌を未熟な土壌と呼んでいます。未熟な土壌では、岩石は風化し細かくなっていますが、落ち葉の分解などによる有機物の集積がまだ少ないため、A層やB層などの土層がまだ未発達なのです。林野土壌の分類(1975)ではこのような土壌を未熟土(Im)と分類し、土壌が侵食されA層が失われた土壌である受蝕土(Er)も含めて未熟土群(Im)としています。

国際的な土壌分類であるU.S. Soil Taxonomyでは、若い土壌をエンディソル(Entisols)として分類し、WRB(世界土壌照合基準)では岩石上の浅い土壌をレプトソル(Leptosols)、土層は厚いがまだ土壌が十分に発達していないものをレゴゾル(Regosols)と呼んでいます。

このような未熟土の性質は母材、堆積状態により異なりますが、一般的に他の森林土壌に比べて有機物などの炭素量や養分を保持できる量が少ないことが知られています。さらに未熟土を持つ森林では、近年増加している窒素化合物など環境負荷物質の影響を受けやすいこと、すなわち、過剰の窒素を土壌が保持できず、下流域へ窒素が流出する影響などが心配されています。

関西、瀬戸内地域では、とくに花崗岩の分布が広く、そこに生育していたアカマツ林の利用が江戸時代に盛んに行われたため、各地にはげ山が形成されました。このような地域では、明治から昭和にかけての砂防緑化事業により森林が成立していますが、現在でも土壌の生成があまり進んでいない未熟土が観察されます(写真-1)。人間が古くから森林を利用してきた関西地域にとって、未熟土は人間活動との関わりを持った比較的身近な森林土壌であるといえるでしょう。

写真-1: 未熟土 (岡山県玉野市)

おしらせ

近畿・中国ブロック会議および関西支所研究成果発表会が開催される

平成14年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議が、10月16日京都市呉竹文化センターにおいて開催されました。会議には林野庁、森林総研、近畿・中国森林管理局、林木育種センター関西育種場および14府県の関係者が出席しました。会議では午前中、林野庁から試験研究・技術開発の動向、15年度予算に向けた取り組み、また府県側から最近の研究成果が紹介されました。午後の討議では、公募型研究課題応募に向けて連携・調整を必要とする課題について、またブロック会議のあり方を含めた、今後の連携について話し合われました。

翌17日には関西支所研究発表会が同所で開催されました。特別講演「地球温暖化対策に関わる森林研究」(林野庁研究普及課首席研究企画官・佐藤明氏)にひきつづき、「里山林の環境保全機能」(森林環境研究グループ長・金子真司)、「里山林のCO2吸収量の測定」(森林環境研究グループ主任研究官・玉井幸治)が発表されました。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.