ここから本文です。

研究情報 No.75 (Feb 2005)

巻頭言

高齢人工林の成長の変遷

森林資源管理研究グループ長 近藤洋史

森林・林業白書などでも述べられているように、森林に対する国民の要請は多様化しています。これまでの森林に対する要請は木材の生産が中心でした。しかし、近年では、水源かん養、国土や自然環境の保全、地球温暖化の防止、レクリエーションや教育の場としての利用など、多方面にわたる機能を持続的に発揮することが求められています。

これまで森林は、林業という木材生産活動を通じた一連の活動によって管理されてきました。立木を伐採した後に苗木を植え、その苗木がきちんと育つように苗木の生育を妨げる雑草や灌木を刈り払い(下刈)、林木の混み具合に応じて樹木を間引く(間伐)といった森林整備(森林施業)を行ってきました。これら一連の森林整備を行うことによって、国土保全や水源かん養、地球温暖化防止といった森林の持つ公益的機能の持続的な発揮にも寄与してきました。

しかしながら、木材価格の低迷、人件費など経費の上昇により、森林整備を担ってきた林業の採算性は悪化しています。そのため、森林所有者の林業という産業への意欲や関心が急速に減退し、管理が行き届いていない森林が増加するとともに、国民から要請されている多様な森林機能の持続的な発揮にも支障をきたすことが懸念されています。

このような状況に対応する一方策として、長伐期施業と呼ばれる森林の整備方法が提案されています。これは、通常の伐採林齢のおおむね2倍に相当する林齢を超えて伐採を行う森林施業のことです。例えば、これまでスギの場合40年程度で伐採し収穫(主伐)していました。これを林齢80年を超えて主伐しようというものです。

長伐期施業を行う森林は高齢林になります。これまで40年程度で伐採されていたため、その後の森林がどのような成長をしているのか、森林の構造はどのようになっているのかなど不明な事項がたくさんあります。そのような中で、1950年代から調査を継続している収穫試験地の情報が注目されています。収穫試験地とは、現在あるいは将来予測される森林施業方法よって森林整備を施した場合の森林の成長過程や森林資源量などの情報を収集し、森林の構造の推移を解明する目的を持って設定された固定試験地です。この試験地は、全国に200箇所ほどで調査が継続されており、関西支所管内でも13箇所の試験地で調査を行っています。

収穫試験地のデータを解析することでいろいろなことが明らかになってきました。その中でも、同齢・単純・単層林ではそれぞれの生育時期に応じた密度の上限があり、これを超えた密度は、普通出現しないと考えられていました。森林についてもこのことがあてはまると考えられてきました。しかし、当支所の林齢89年生ヒノキ収穫試験地で、間伐を実施していない調査区のデータを解析してみると、今まで考えられていたヒノキの最大の密度(最多密度)を超えていることが明らかになりました。

私たちが経験したことのない高齢人工林には、不明なことが多数存在します。これを解明するには、試験地から得られる情報を収集する必要があります。華々しい成果が求められる昨今、試験地調査は地味で根気のいるものですが、継続していくことが大切であると考えています。

研究紹介

スギ・ヒノキ人工林は林床草本ミヤコアオイの存続に影響しているか?

石田 清 (森林生態研究グループ)

スギやヒノキが大面積に植林されると、自生していた植物がかなり減少します。それでも長期的にみれば、風や鳥などに運ばれる種子や胞子が自然植生から人工林に侵入し、明るい林分の下層植生は元の種組成に徐々に戻っていくと考えられます。自生種の組成や多様性を維持したい地域では、人工林を部分的に伐採(小面積皆伐)すれば、高木種や耐陰性の低い植物も定着し成長するでしょう。

しかし、種子が長距離散布されず、埋土種子も持たない植物の場合は、大面積の植林で個体数がいったん大きく減少してしまうと、伐採によって環境が改善されてもなかなか元の状態に戻りません。人工林が種の組成や多様性に及ぼす長期的な影響を予測するためには、そのような散布特性を持つ植物に注目し、生存や繁殖にどのような影響が現れているのかを調べる必要があります。

アリによって種子が散布される多年生林床草本のカンアオイ属はそのような植物の一つで、絶滅が危惧されているギフチョウ・ヒメギフチョウの唯一の食草でもあることから、以前から注目されてきました。ミヤコアオイは関西の里山で最もよく見られるカンアオイ属の一種ですが(写真-1)、生物地理学に優れた業績を残した日浦勇は、その著書「蝶の来た道」(1982)のなかでこの種の分布域の拡大速度が1年あたり約50cmと遅く、人工林の拡大がその存続を危うくしていると述べています。しかしその一方で、この種が照葉樹林などの湿潤で暗い林床に生育するのに適した特性を持ち、落葉性の雑木林よりも人工林でよく見られることも指摘しています(日浦1977)。はたしてミヤコアオイにとっては適した場所なのでしょうか、それとも不適な場所なのでしょうか?

そこで私たちが琵琶湖西岸の比良山麓でミヤコアオイの分布と繁殖の実態を調査したところ、スギ・ヒノキ林はコナラ・クヌギなどが優占する落葉樹二次林よりも開花シュート数が少なく(二次林の値の3割)、結実する花の割合も低く(二次林の5割)、実生が見られる場所も少ない(二次林の2割)ことが明らかとなりました。さらに、スギ・ヒノキ林では高齢になるほど開花シュート数が少なくなることもわかりました(林齢30年の林のシュート数は30年後に9割減少すると予想される)。これらのことから、スギ・ヒノキの植林はミヤコアオイの生存・繁殖・更新に適した場所を減らし、そのために個体数が減少し続けると推定されます。

さらに種子を遺伝分析したところ、大部分の種子が他家受粉由来であり、種子生産には交配相手が必要であることもわかりました。開花シュート数の少ないスギ・ヒノキ林では、交配相手の不足が結実率を減少させている要因になっているかもしれません。以上の結果と分布域の拡大速度の遅さを考えると、人工林の多い地域では大面積の伐採・再造林のみならず人工林の放置(長伐期化)もミヤコアオイを激減させる可能性があるものといえます。人工林の組成・密度や面積などがこの種に及ぼす長期的な影響を予測するためには、繁殖と個体群動態に影響する要因や種子散布の実態も明らかにしていく必要があります。

写真-1 ミヤコアオイ

滋賀県のニホンザル分布拡大地域における植生の特徴

大井 徹 (生物多様性研究グループ)

昭和50年代から全国的になったサルによる農業被害は、年々増加し、現在は毎年14億円にも上っています。サルによる農業被害の増加原因はいろいろありますが、その一つにサルの分布拡大が関わっていると考えられます。2004年12月に発表された環境省の「種の多様性調査」の結果によると、サルの全国分布は、1978年に行われた調査結果と比べて生息区画数(生息情報は1辺5kmの区画毎に整理してあります)にして52%増加していました(中国地方や九州の一部では分布の縮小が起こっている地域もあること、分布の拡大が必ずしも個体数の増加を意味しないことには注意を払う必要があります)。

私たちが調査をしている滋賀県でも、サルの分布はこの20年あまりの期間に41%拡大し、現在4,000万円程度の被害があります。このような分布拡大がどのような植生条件の場所で生じているのか明らかにできれば、被害防止のために森林生息地をどのように管理すべきなのか方針を立てることができるでしょう。

私たちは、滋賀県において1978年から2003年までの間にサルの群れの分布拡大があった地域の植生と、この間、距離的に分布拡大が可能であっただろう地域の植生を、現存植生図から読み取り比較しました。1978年の分布データは環境省が行った聞き取り調査に基づくもので、2003年時点のデータは群れの行動域調査に基づいたものです。

分布が拡大した地域の植生とその面積割合は、アカマツ群落(45%)、農業利用地(21%)、林業利用地(13%)、ヤブツバキクラス域(常緑広葉樹林帯)二次林(8%)、市街地・宅地等(7%)、その他(6%)の順となりました。また、距離的に分布拡大が可能であった地域(最大1辺5km区画一つ分程度の分布拡大が見られたので、実際に分布拡大が起こらなかった地域であっても1978年の分布地域に隣接する区画を、距離的に分布拡大の可能性があった区画とした)の各植生の面積割合と実際に分布拡大した地域の各植生の面積割合を基にしてサルの分布拡大傾向の強い植生を検討したところ、高標高域よりも低標高域への分布拡大傾向が強いこと、低標高域の植生でも自然度の高い森林よりも人為的にある程度破壊された後遷移が進んだ森林への分布拡大傾向が認められました(図-1)。いわゆる里山といわれる地域への分布拡大傾向です。里山地域の放棄された薪炭林では、アベマキ、クヌギ、コナラなど実をつけサルの食物となる樹木は太くなり、アカマツ林はマツノザイセンチュウ病で枯損し落葉広葉樹林に置き換わりつつあります。また、竹林ではタケノコが出放題で放置されたままです。人手の入らなくなった里山は、人に邪魔されずに良質の食物を得ることができるサルにとって格好の餌場になっている可能性があるのです。現在の里山がニホンザルを含めた野生動物の生息地としてどのような状態に実際あるのか明らかにすることが、野生動物による被害問題を解決するためには必要だと考えられます。

写真屋根で日向ぼっこのサル

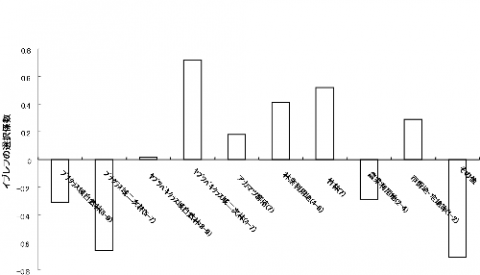

図-1 植生による分布拡大傾向の違い。

イブレフの選択係数=(o i -ei)/(oi +ei)。

oi:分布拡大地域の植生iの面積の割合、ei:潜在地域の同じ植生 i の面積の割合。イブレフの選択係数が大きいほど分布拡大傾向が強い。()内は自然度。

連載

湖西の里山から (4)

竹

日の出前、薄明かりの静けさを破るように、ポーン、ポーンと火にあぶられた竹がはじける威勢のいい音が響いてきます。これは、志賀町の守山集落で毎年2回、1月の小正月と11月の初旬に執り行われる「山の神のどんど」の風景です。集落のはずれにある「山の神」の祠(ほこら)の前で、5mくらいの高さに組まれた青竹を、柴といっしょに盛大に燃やします。やがて炎の勢いはおさまってきますが、社叢(しゃそう)の中を火の粉が舞い散るさまは、冬の蛍を見るようで幻想的でもあります。取り仕切るのは「八人衆」、還暦前の年長者8名からなる守山の祭祀(さいし)組織です。

各地でも行われているどんどや左義長(さぎちょう)には、災厄除け、病気除けの意味が込められていると言われています。この守山集落で見られるどんどからは、青竹の清新さと、立ちのぼる炎、そして節の破裂音を媒介にして、一年の山仕事の無事、そして収穫を感謝し、祈る歳事の姿が浮かんできます。竹にまつわる地域の文化はこうしてひっそりと、しかし着実に受け継がれているのです。

(森林資源管理研究グループ・奥 敬一)

薄明かりの中を燃えるどんど焼きの竹

長い山道を降りてきて竹薮が見え隠れし出すと、里まであと一息です。東北地方より南では、竹薮と里山は切っても切り離せません。タケそしてササには多くの種類がありますが、湖西の里山で目立つのは、マダケ、モウソウチク、ハチク、ネザサです。しかし見られる場所は、種ごとにやや異なります。竹材を利用するマダケ、タケノコを食用にするモウソウチクは、集落や耕地の背後に植栽されるほか、護岸の目的で河川の周囲にも植栽されます。やはり食用のハチクは、屋敷の周囲に小規模に植栽されます。一方ネザサは、土が深く安定した丘陵地に多く自生します。時に細工に利用しますが、もっぱら燃料用に採取されてきました。

竹林を代表するモウソウチクは、もとは中国南部から移入され江戸時代以降栽培が広まったものです。最近、西日本を中心に放置されたモウソウチク林が周囲の森林に拡大し、しばしば問題となっています。この大きな誘因は、1970代以降、広大なアカマツ林が松枯れで消滅したことです。マツの跡を埋める競争の中で、1年で10m以上に達するモウソウチクは樹木に比べて圧倒的に有利でした。もう一つ、竹林が管理されずタケノコが掘られなくなったこともあります。拡大を防ぐ最も簡単な方法は、春、柔らかいタケノコのうちに蹴り倒すことでしょう。しかし、人はその作業のための数日を割くことができない。このことが、現在の里山がおかれている状況を端的に表しているように思います。

(ランドスケープ保全担当チーム長・大住克博)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.