ここから本文です。

研究情報 No.76 (May 2005)

巻頭言

マニュアル化する森林施業

-個人や地域の視点を補うことの重要性-

地域研究官大住克博

最近の森林施業はマニュアル化が進んでいます。これにはいくつか理由が考えられます。森林施業は何十年もかかる仕事であるために、一人の技術者が一生の間に何度も経験を積めないこと。多くの山村地域では、薪炭林は管理してきたものの、木材生産のための技術は十分ではなかったことなどです。さらに最近は、民有林でも補助金を利用していることが多いため、補助制度で指定される施業指針の影響力も大きくなっています。しかし、いくらきめ細く作られていても、マニュアルはものごとを単純化しています。地理情報システムで描き出した地帯区分図と、それに対応したマニュアルがあったとしても、まったくその通りに実行することは賢明ではありません。技術者が現地に立ち、立地・路網・生物相・景観などの諸条件を見極めて判断していくことは、なお欠かせないのではないでしょうか。

例えば、近年政策レベルで森林に求める役割は、木材生産から様々な公益的機能の発揮へとシフトしています。それにあわせて、複層林や混交林、長伐期といった多様な施業が推奨され、マニュアルの整備も急がれています。しかしこのような施業は、今までの主流であった皆伐一斉造林と比べて歴史が浅く、技術的にもすべての面で完成しているわけではありません。したがって、導入する場合は、まず、それぞれの地域でどの程度の必要性があるのか、技術的に適合しそうなのか、さらに地域性を考慮した修整の必要はないのかといった検討を、十分に行うべきでしょう。

また、最近西日本では、林業経営上不採算になりつつある人工林を、これからどう管理していくかということも、よく話題になります。このような立地級の悪い人工林の多くは、戦後の拡大造林で造られました。針葉樹人工林を増やすことを基本方針とする拡大造林政策は、増産による戦後復興や経済成長への貢献という時代要請により始まったものです。しかし、木材需給が変化した1970年代以降も見直されず、さらに奥地の造林へと進められたことが、このような条件の悪い人工林を増加させた一因になりました。この問題でも、拡大造林の実施に関わった研究者や技術者が、常に、当初の指針に対して地域の現実を踏まえた判断を加えていれば、ある程度は防ぐことができたのではないかと思います。

ここまで見てきたように、現実としての「施業技術」には、広く政策などにより指針あるいはマニュアルとして示されるものと、それを現地で実施する場合に行う判断や工夫という、二つの側面があると整理して考えた方が良さそうです。この双方がそれぞれに補い合い、場合によって互いに抑制や修正を図ることで、初めて健全な施業技術になるのではないでしょうか。しかし最近の森林施業は、公共事業的に行われることが多くなりました。自立した経済行為としての林業が縮小した分、政策などで一律に示される施業指針の比重が重くなりつつあるようです。では、どうしたら、二つの側面のバランスが図れるのでしょうか?

まず、技術者、研究者を問わず、森林施業に関わる一人一人が、マニュアルで示される指針について、自ら考え解釈しなおすことを心がけることが大事でしょう。そしてそのためには、職場や現場で施業を話題にすることが、よいきっかけになると思います。

研究紹介

土壌酸性化に対する樹木根の生理指標を探る

平野恭弘 (森林環境研究グループ)

自動車や化石燃料、窒素肥料などを多く使うことは、大気中に窒素酸化物や硫黄酸化物を生じ、それらが酸性雨となって降ってくるなど、環境の酸性化を引き起こします。酸性雨などが森林に与える影響については、環境省や林野庁の多くの研究から、わが国では現在のところ顕在化していないことが報告されています。しかしながら、近年東アジア諸国の経済発達に伴う化石燃料の消費増加により、今後とも森林への影響が懸念されています。森林への影響をより早い段階で評価するためには、より早い反応で正確に検出できる樹木の指標を明らかにすることが重要です。

森林における土壌の酸性化は、樹木に必要不可欠なCa、Mg、Kなどの養分を土壌から溶脱させ、樹木に悪影響を与えるアルミニウム(Al)イオンを土壌中に溶出させます。このAlイオンはとくに根に与える影響が大きく、新しく成長したばかりの細い根にくっつくことで、養分が吸収できなくなったり、根の成長が悪くなったりすることが知られています。

最近われわれは、土壌酸性化に伴うアルミニウム(Al)の溶出が樹木細根の生理過程に与える影響について、根の中にできる生理物質の一つであるカロースに注目し、このカロースがAlにいち早く反応することを明らかにしました。カロース(多糖類、1,3-ベータグルカン)とは、植物にできる防御物質の一つで、病原菌の侵入、傷、さまざまなストレスなどに反応して分泌することが知られています。構造は、樹木の主要な構成成分の一つであるセルロース(1,4-ベータグルカン)とほぼ似ています。カロースの形成は、これまでにも草本植物の根をAl環境に曝すと、1時間以内といった非常に早い段階で確認され、Al障害の指標となることが知られていましたが、樹木の根ではあまり知られていませんでした。

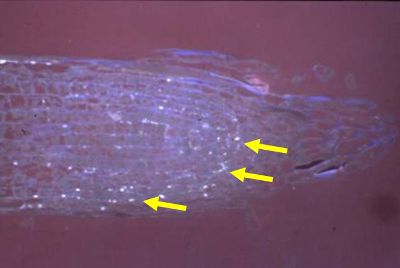

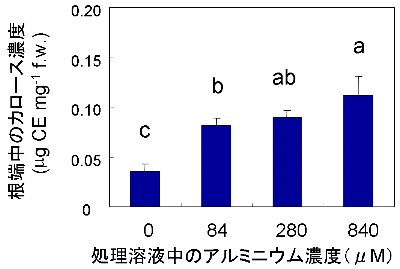

そこでドイツトウヒ苗を使ってAlを加える実験でカロース形成を調べたところ、わずか6時間以内という速さで根の先端部分に形成されることが明らかとなりました(写真-1)。樹木の主要なAl障害の一つとして根の成長が悪くなることが知られていますが、このカロース形成はそれよりも早く検出されることが明らかとなりました。さらに加えるAlの濃度に応じて、処理1日後のカロース形成量を測定したところ、対照区(0 μM)に比べ84 μMのAl処理で2倍、280 μMで3倍のカロース形成が認められました(図-1)。実際のトウヒ林における土壌溶液中のAl濃度は、およそ0~500 μMの範囲内、年平均でおよそ50~200 μMであることから、実際の森林でも充分に検出されうる反応であることがわかります。

これらの結果から、樹木の根に形成されるカロースが、土壌酸性化の影響であるAl障害を受けているかどうかという樹木の生理的な指標になる可能性が示されました。さらに実際の森林での樹木根を使ってカロースが形成されるかどうかなどを明らかにする必要がありますが、近い将来、このカロースを用いて、土壌酸性化の樹木への影響評価が可能になるかもしれません。

写真-1 アルミニウム処理されたドイツトウヒ苗根端に形成されたカロース(矢印)

図-1 さまざまなアルミニウム溶液濃度で処理されたドイツトウヒ根端のカロース形成量

アカネズミの鼠算

島田卓哉 (生物多様性研究グループ)

「鼠算式に増える」というのは、ものが急激にふえていく様子をたとえた言葉です。鼠算というのは、元々は江戸時代初期に出版された和算の教科書「塵劫記」(じんごうき)に記された問題の一つで以下のような内容です。

正月に雌雄二匹の鼠が十二匹の子を生み、

二月には親も子も共に十二匹の子を生み、

三月には親も子も孫も共に十二匹の子を生む。

毎月かくのごとくにして十二月の末にいたれば鼠の総数いくばくとなるや。

生まれてくる子どもの雌雄がちょうど半分ずつで、この期間は一匹も死なないと仮定すると、答は「276億8257万4402匹」というとんでもない数になります。実際には、最初の2匹が12回も続けて出産することはないでしょうし、数が増えて餌が足りなくなれば繁殖も抑制されるので、このような数にはならないでしょうが、ある面でこの問題はネズミの特徴を良く捉えています。江戸時代はハツカネズミのペットとしての飼育が非常に盛んであり、ハツカネズミはとても身近な動物だったので、この問題で想定されているネズミは恐らくハツカネズミだと思われます。現在実験に用いられているハツカネズミには様々な系統がありますが、最も一般的な系統(ddy)では平均産仔数は約12匹で鼠算の想定と一致しています。

野生のネズミ(野ネズミ)も、いちどきにこんなに多くの子供を産むのでしょうか。京都府京田辺市で捕獲されたアカネズミの記録からお話ししましょう。アカネズミは北海道から九州(南西諸島は除く)にかけて、ほぼ日本中の平地から亜高山帯の森林に広く分布する日本固有の野ネズミです。私は、アカネズミとドングリとの関係を調べるために1999年からアカネズミの捕獲を行い,室内での実験を行っています。一部のメスは捕獲時点で妊娠していたため、実験室内で出産させ産仔数や出生時の性比などを記録しました。アカネズミの繁殖期には緯度に沿った変異が存在することが知られていますが、京都周辺では春(3~4月)と秋(10~11月)に繁殖のピークがあります。秋の繁殖(93例)の平均産仔数は4.5頭、最小は2頭、最大は8頭でした。また、春の繁殖の場合(5例)、平均産仔数は3.2頭でした(最小2頭、最大4頭)。春の繁殖に関しての観察例数が少ないのではっきりしたことはいえないのですが、アカネズミでは春の繁殖よりも秋の繁殖の方が多くの子どもを産む傾向があるようです。いずれにしても、ハツカネズミよりはだいぶ少ないことがわかります。かなり以前からアカネズミでは春よりも秋の産仔数の方が大きいと云うことは指摘されてきましたが、その理由についてはいまもって解明されていません。春の繁殖の場合は餌の乏しい冬を過ごした直後なので繁殖に十分なエネルギーを投資できず、産仔数が少なくなるのかも知れません。

3枚の写真は、アカネズミの成長過程を示しています。写真-1は生後1日目のアカネズミです。丸裸で目も耳も開いていません。写真-2は生後10日目です。光沢のある毛が全身を覆っていますが、まだ目も耳も開いていません。写真-3は生後14日目で、目も耳も開き、もう自分で母乳以外の餌が食べられるようになっています。野外での親離れの時期は大体生後1ヶ月程度だと推測されていますが、親離れをしても繁殖するまでにはまだまだ遠い道のりが待っています。一般的には、春生まれの個体の多くはその年の秋に繁殖を行い、うまく越冬できれば翌春にも繁殖を行います。一方、秋生まれの個体は十分に大きくなる前に越冬するため、翌春に繁殖を行うことはまれだと考えられています。秋生まれの個体はその次の秋まで繁殖を待たなければなりませんが、それまでには多くの個体が死んでしまうことでしょう。野外での繁殖は鼠算のように単純ではありません。

写真-1生後1日目のアカネズミ

写真-2生後10日目のアカネズミ

写真-3生後14日目のアカネズミ

連載

マツ林にすむ小さな狩人たち(1)

オオコクヌスト

浦野忠久 (生物被害研究グループ)

「マツ枯れ」は依然として日本各地で深刻な問題となっていますが、枯れたマツの樹皮をはがすと、そこには様々な昆虫が生息しています。その中から、樹幹の内部を食べる虫(穿孔性昆虫)を捕まえて食べる「捕食性昆虫」について、これから4回にわたり紹介したいと思います。

オオコクヌストは漢字で書くと「大穀盗」となり、穀物の大害虫のような印象を与えます。マツ林にすんでいる虫にどうしてこんな名前が付いているかというと、この虫の仲間が貯蔵穀物の中から見つかることがあるからです。しかしこの虫は捕食性ですから、本当は穀物の害虫を食べる天敵として存在しているにもかかわらず、人間の勘違いからとんだ濡れ衣を着せられたというわけです。

成虫(写真-1)は体長15mm前後で黒一色、一見何の特徴もありませんが、体は扁平で大あご(きば)が発達しています。幼虫(写真-2)は細長くて成虫同様大あごは強く、お尻の先にかぎ爪が2本あってかなりグロテスクです。幼虫は枯れたマツの樹幹内部に生息し、樹皮下(樹皮の裏側)を食べるカミキリムシ、ゾウムシ、キクイムシなどの穿孔性昆虫の幼虫を捕食します。成虫も捕食性で、上記穿孔虫類のほか、樹幹表面に生えるキノコに集まる虫を食べることがあります。

関西支所ではマツ枯れの原因であるマツノザイセンチュウを運ぶマツノマダラカミキリ(これも枯れマツの穿孔虫の1種)を天敵によって防除するための研究を行っています。マツ林からこのカミキリの幼虫の食い跡がびっしりと付いた枯れ木を運んできて、中には幼虫が沢山いるだろうと思って割ってみると、カミキリ幼虫がいるべき場所からオオコクヌストのまるまる太った幼虫が出てくることがよくあります。これならオオコクヌストを使ってマツノマダラカミキリを防除できるのではないかと考えられます。そこで、オオコクヌストの人工飼育法を開発し、マツノマダラカミキリの幼虫が入った丸太に飼育したオオコクヌストを放して、カミキリ幼虫がどのくらい捕食されるかという実験を行いました。しかしオオコクヌストはマツノマダラカミキリを特別に好んで食べるわけではなく、人の手でこの虫を増やしてマツ林に放したとしても、マツ枯れを無くすところまでカミキリは減らないだろうという結論になりました。そうは言っても、この虫は日本各地のマツ林にかなり普遍的に生息するものと考えられ、マツノマダラカミキリの最も重要な天敵の一つであることは間違いありません。

写真-1オオコクヌスト成虫

写真-2オオコクヌスト幼虫

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.