ここから本文です。

研究情報 No.77 (Aug 2005)

巻頭言

森林の変化、人と森林の関係の変化

ランドスケープ管理担当チーム長 岡 裕泰

人と森林の関係は、20世紀以来大きく変わってきました。日本では、20世紀半ばから半世紀の間に人工林面積が倍増し、また1970年には人工林面積の約7割が20年生以下だったのが、現在では40年生以上が半分以上になろうとしています。その一方で、人々がより高い所得を求めて一次産業を離れ、エネルギーがバイオマスから化石燃料にかわり、木材消費の大部分が輸入材に置き換わりました。いま、関西地域では森林から他の土地利用への転換や、大面積の伐採は珍しいですが、林の中は1年1年、樹木が年を重ねたり、かつてのマツ林や落葉樹林の中で、シイなどの常緑広葉樹が勢力を伸ばしたりして、少しずつ変化しています。林業従事者の年齢構成も今や高齢化のピークを迎え、現在の従事者の大部分にとっては引退の時期が近づき、次の世代に引き継ぐべき時期を迎えています。

森林も、人と森林の関係も大きく変化する時代の中で、次世代の森林管理者は、どのような森林づくりを、そして人と森林の関係を目標にしていったらよいのでしょうか。その中でもとくに、将来の木材生産のためを思って植林されてきたスギやヒノキなどの植林地の樹木を、長期的に見て、いつ、どのように収穫し、その跡をどうするのかということは大きな問題です。必ずしも今あわてて伐採する必要はないですが、せっかく木材生産のために育てた木を利用せずに、災害や病気で腐らせてしまうのは残念なことです。だからといって、これまでの普通のやり方で伐採して、同じように再造林したのでは、収支はマイナスになることも多いでしょう。新しい経済条件と、その土地の自然条件を尊重した、もっと自然に近い森林管理が必要になる場合もあります。今世紀には気候変動の影響で、森林に対する気象災害や病虫害なども激化する恐れがあります。その予兆があれば、それをいち早く見つけて、利用すべき木材はその価値が損なわれないうちに伐採利用することを含めて、適切な対策をとることも必要でしょう。

最近の国内の主伐面積は、年当たり森林面積の1/500以下と推計されるように、現在、多くの人にとって、日本の森林は伐採して利用すべき対象とは見られなくなっています。そうした状況の中で、最近まで見られなかったような、数十ヘクタール規模の人工林のまとまった皆伐が、九州だけでなく、関西地方でも散見されはじめました。これは大面積に連続する人工林が一斉に40年生以上の主伐可能な林齢に達してきたことと、皆伐面積をまとめることによって素材生産費用の相当な削減が可能であり、そうしなければ伐採の収益性が確保できなくなったためでもあります。そのような施業が環境に与える影響を注意深く観察し、問題があることがわかれば適切に規制することが必要です。しかし固定観念にとらわれず、現実を直視しながら、思い切った新しい挑戦をしていかなければ、日本の林業は木材生産業として将来存続できそうにない状況にあります。そして国内林業がこのまま長期に衰退すれば、現在40億m3を超えて、毎年約1億m3成長していると推計される林木蓄積の多くが、いつかは災害や病気に遭遇して林内で腐朽していくことでしょう。長伐期化、混交林化など、多様な挑戦を見守りながら、新しい時代の人と森林の関係を求めて、研究者として、長期の展望に立ったメッセージを発信していけるようにしたいと思います。

研究紹介

地球温暖化と日本の雪

小南裕志 (森林環境研究グループ)

日本の北海道や東北の日本海側には豪雪地帯と呼ばれる、冬にとてもたくさん雪が積もる地域が広がっています。この地域は冬季の降水量が1,000mmを越えるところも多く、世界的にみても珍しい多雪地帯ですが、積雪地帯としては最も温度が高い地域に属しているといえます。北米やヨーロッパなどの多雪地帯の多くは気温が低く、夏になっても雪が融けきらず、その結果として何年にもわたって降った雪が残ることによってたくさんの雪が存在するのが普通で、万年雪と呼ばれます。一方、日本の多雪地帯のほとんどは気温が比較的高いために、冬にしか雪は積もらず、夏には雪はなくなってしまいます。それでも冬に猛烈にたくさん雪が降ることによって毎年、冬になると深い雪に覆われます。そのため地球温暖化のような気候変動によって温度が上昇すると、より冬季の気温が高い地域ほど冬の雪が雨になってしまい、積雪の量が極端に減少する可能性があります。さらに積雪の量だけでなく、雪が積もっている期間もとても短くなることが予想されるため、植物の生育環境が大きく変化し、このことが生育植物種などに影響を与えると考えられます。

そこで日本全国のアメダス気象観測ポイントの気温と降水量を用いて、雨が雪に変わる温度(雨-雪しきい気温)と気温から融雪量を推定する関数(融雪係数)による簡便な積雪融雪モデルを作り、日本全国の1kmメッシュ(約37万ポイント)地点において1980年から2001年までの毎日の積雪量の推定を行いました。さらにこのモデルに対して気温を変化させたり、気象研究所などの全球モデルから得られた未来の地球環境のシナリオデータを導入することによって温暖化時の積雪量の推定を行いました。

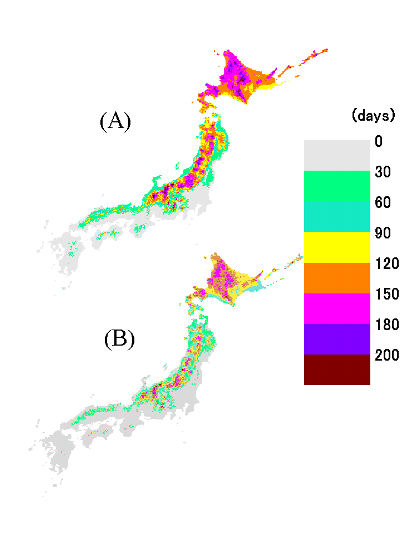

図-1は1980年から2001年の各年のアメダスデータを用いて推定した、積雪期間の平均値の分布(A)と気温を2.0℃上昇させた場合の分布(B)です。気温の上昇に伴う積雪期間の減少は本州日本海側の平野部で顕著であり、特に秋田より南の日本海側平野部においては冬の間におよそ3ヶ月くらいの期間が雪で覆われていた多くの地域において、2.0℃の気温の上昇に伴って積雪期間が10日程度まで、70%程度減少し、また積雪量も60%程度減少するという結果が得られました。

このように温暖化にともない、積雪期間が短くなったり積雪量が減少することが、これらの地域の動植物の生育環境に与える影響はとても大きいと考えられます。このような傾向は温暖化予想シナリオモデルを適応した場合にも同様で、気象庁・気象研究所統一シナリオの2081年から2100年時の推定値においては、気温変動は平均約2.8℃の上昇が予想されており、上述の2.0℃の温度上昇推定値よりもさらに大きな積雪の減少が予想されます。

図-1 (A)1980年から2001年までの平均積雪期間の分布、(B)気温が2.0℃上昇した場合の積雪期間の分布

暗色枝枯病菌の中のグループと病原力との関係

宮下俊一郎 (生物多様性研究グループ)

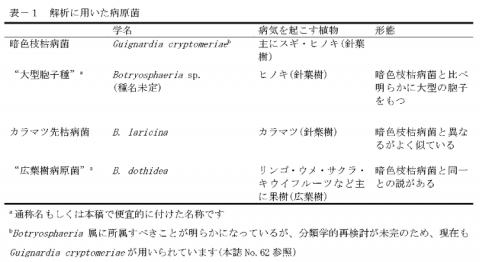

スギ、ヒノキの代表的な病気の一つに暗色枝枯病があります。この病気は(=Botryosphaeria属に属するカビ(正式には糸状菌といいます)が感染することによって起こります。DNAの配列に基づく分子系統解析の結果、暗色枝枯病菌の中に2つのグループが存在する、ということが明らかになりました。これらのグループは、その存在が知られるまで暗色枝枯病菌という1種類の菌として扱われてきたわけですから、遺伝子レベルでは区別できても性質的にはほとんど変わりはないのかもしれません。しかし、それぞれが違う性質や役割を持ちながら暗色枝枯病の発生という1つの現象に寄与している可能性もないとは言い切れません。そこで、この2つのグループ間の病原菌としての性質の違いについて検討を行うことにしました。

まず始めに、暗色枝枯病菌の菌株間における病原力の相違に着目しました。接種試験の結果から、暗色枝枯病菌の病原力に菌株間差のあることが明らかにされています。そこで、この結果に基づいて判定された強病原力菌株と弱病原力菌株を用い、2つのグループとの関係を見ることにしました。さらに、暗色枝枯病菌とは別のBotryosphaeria属の菌との関係も調べることにしました。表-1に示したように、各菌毎に病気を起こす植物や菌の形態がそれぞれ異なったり重なっていたりします。これらの菌のどの組み合わせがより近縁で、どの組み合わせが遠縁なのかを調べることで、何らかの示唆が得られるのではないかと考えました。

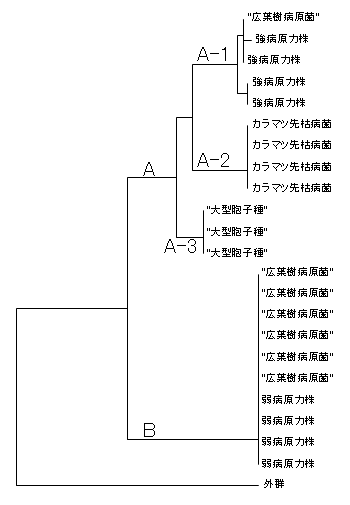

得られた分子系統樹を図-1に示しました。解析の結果、系統樹は大きく2つの枝(A、B)に分かれ、Aの枝はさらに3つの枝(A-1、A-2、A-3)に分かれました。用いた菌株の分かれ方から以下の3つのことがわかります。(1)暗色枝枯病菌の強病原力菌株はすべてA-1の枝に、弱病原力菌株はすべてBの枝に位置している。(2)暗色枝枯病菌の強病原力菌株と針葉樹病原菌2種(カラマツ先枯病菌と"大型胞子種")はすべてAの枝に位置している。(3)"広葉樹病原菌"は1菌株のみがAの枝に位置しているが、それ以外はすべてBの枝に位置している。

(1)の結果は、暗色枝枯病菌の2つのグループ間でスギに対する病原力に違いがあることを支持しています。また、(2)と(3)の結果から、Aの枝に位置する菌は針葉樹に対する病原力の強い菌、Bの菌は広葉樹に対する病原力の強い菌と見ることもできるため、暗色枝枯病菌の弱病原力菌株も実は本来広葉樹に対してより強い病原力を持つ菌である可能性も考えられます。一方、形態の面からは、A-1に位置する菌に対して、形態的に同一と考えられるBの菌よりも明らかに形態が異なる"大型胞子種"(表-1)の方がより近縁である、という結果が得られています。形の似たもの同士が必ずしも近縁とは限らないようです。むしろ、病原力や病気を起こす植物の範囲の方が分子系統解析の結果と合致しているように見えます。いずれにしても暗色枝枯病菌の2つのグループは病原菌としての性質を異にしているものと考えられます。性質が異なれば病気の発生に果たす役割や生態も違っていることが予想されます。今後さらに検証を進め、両者の違いを明らかにしていきたいと考えています。

図-1暗色枝枯病菌と近縁種の分子系統樹

連載

マツ林にすむ小さな狩人たち(2)

コメツキムシ

浦野忠久 (生物被害研究グループ)

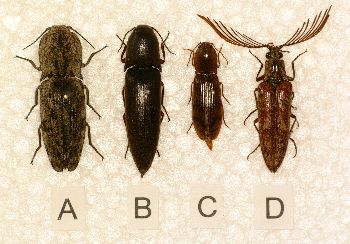

コメツキムシといえば、あお向けにして置くと体を反らせ、その反動を利用して高く飛び上がって脚から着地するという面白い虫で、成虫はいろいろな場所で見ることができ、ご存じの方も多いと思います。 この虫は幼虫が捕食性の種が多く、枯れたマツの樹幹内でも見つけることができます。滋賀県のマツ林で、ウバタマコメツキ(写真-1A)、オオクシヒゲコメツキ(同B)、オオツヤハダコメツキ(同C)、ヒゲコメツキ(同D)の4種類の成虫を採集しました。これら4種の幼虫はいずれも枯れたマツの樹幹内で穿孔虫を餌としています。体長は15~35mmほどあって、前回紹介したオオコクヌストよりも大型です。ヒゲコメツキのオスのように独特な形の触角を持つ種もあります。

上記のマツ林内で冬の初めごろにアカマツの切り株の樹皮を剥がしてみたところ、体長40mm近くある大きなウバタマコメツキの幼虫があらわれました(写真-2)。また同じ切り株の樹皮下では成虫も越冬していました。ところでオオコクヌストがマツノマダラカミキリの天敵であることを前回述べましたが、コメツキムシの幼虫はマツノマダラカミキリを捕食しないのでしょうか。オオコクヌストより大きなウバタマコメツキの幼虫を見ると、いかにもマツノマダラカミキリをたくさん食べてくれそうに思われます。ところがウバタマコメツキの幼虫はマツノマダラカミキリ幼虫のいる枯れ木の中ではあまり見ることができません。マツノマダラカミキリは枯れて間もないマツの樹幹に産卵し、幼虫は比較的新しい状態の樹皮下を食べて急速に成長します。その天敵であるオオコクヌストも早い時期に産卵を行い、幼虫は各種の穿孔虫を食べて速やかに成長するので、マツノマダラカミキリの幼虫をも攻撃できるものと考えられます。一方、ウバタマコメツキの場合は枯れてから時間の経ったマツに産卵するようで、しかも幼虫はマツノマダラカミキリのあまりいない樹幹の根元近くに集まる傾向があります。先程も触れましたが、切り株の樹皮を剥いだ時、樹皮下からはマツノマダラカミキリより一回り小さいサビカミキリの幼虫がうじゃうじゃと出てきました。おそらくこのようなたくさんの餌に囲まれた場所の方が、ウバタマコメツキにとっては居心地が良いのだろうと思います。

写真-1コメツキムシ4種の成虫

写真-2ウバタマコメツキ幼虫

おしらせ

関西支所研究発表会「里山の健康について考える(仮題)」

- 日時:平成17年10月19日(水曜日)13時30分~

- 場所:京都市アバンティホールアバンティビル9F (JR京都駅八条口前)

入場は無料です。みなさまのご参加をお待ちしております。

なお、詳細につきましては、決まり次第HP・チラシ・ポスター等でお知らせします。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.

(PNG:84KB)

(PNG:84KB)