ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第38号 > 年報第38号 研究資料

ここから本文です。

年報第38号 研究資料

アンケート調査に見る京北町林家の経営動向(II)

―山林面積及び林業収入への依存度による差違の検討―

田村和也(経営研究室)

1. はじめに

農林業センサス等で明らかにされているように、近年の社会経済構造・林産物需給構造の変化に伴い、林家の経営内容や施業方式は大きく変容しつつある。その実態を幅広く把握し、保続的な林業経営を行っていくための条件を探るため、多様な林業経営が展開している京都府京北町内の山林を所有する者を対象にアンケート調査を行い、経営基盤や林業収入の重要さと林業活動状況の関係、施業面の変化などについて分析した。

2. 調査・分析方法

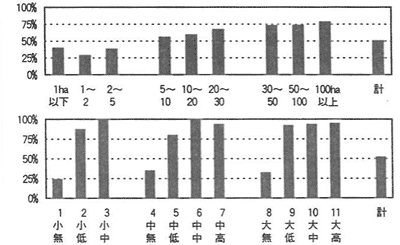

アンケートの設問は林業作業・伐採活動・労働力・今後の意向、など29項目で、96年2月に郵送で行った。発送数862、回収数499(回収率58%)で、回答者の住所は町内392(79%)・町外107(21%)、町外の約半数が京都市内であった。このうち、山林面積、及び家計に占める林業収入の割合(以下、依存度)に回答のあった451(表-1)を対象とし、表-2のように山林面積(小・中・大)と依存度(無・低・中・高)により11グループに分け、分析を行った。

3. 結果と考察

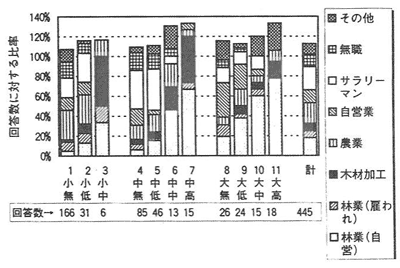

各グループの属性を見ると、世帯主の主な職業(図-1)は、全体ではサラリーマン23%・農業21%・林業(自営)18%の順に多いが、林業依存度が高いグループでは林業(自営)が概ね半数以上を占め、また小・中規模の依存度高グループでは木材加工(磨丸太など)も多いのが特徴である。

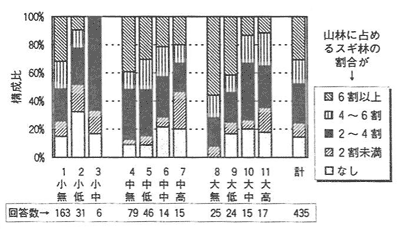

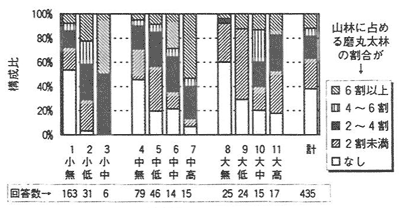

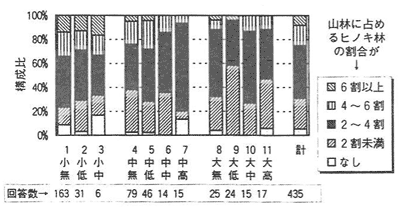

山林の林分構成をスギ(磨丸太除く)・磨丸太・ヒノキの割合で見ると(図-2~4)、依存度低グループでは磨丸太林の少ない林家が大半だが、依存度高グループ(特に小・中規模)では磨丸太林の多い林家が多く、特徴的である。

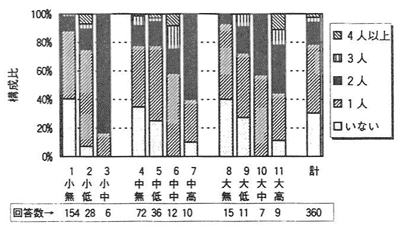

林家(町内林家のみ)の林業労働力についてみると、家族従事者(図-5)は林業への依存度が高いほど多くなっているが、規模間での差はあまりなく、一方雇用者(図-6)は特に大規模グループに多くなっている。

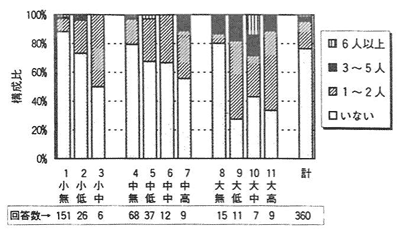

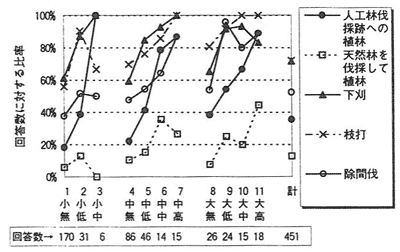

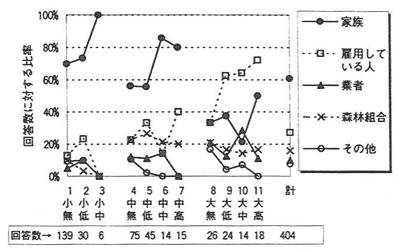

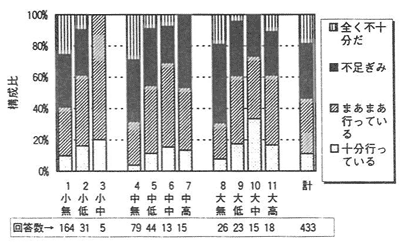

林業作業の状況は(図-7)、人工林伐採跡への植林は依存度により大きな差があるが、下刈・枝打は依存度低グループでも相当程度行われており、保育活動は幅広いグループで行われている。ただし実施状況への満足度を見ると(図-9)、依存度低のグループでは不十分と認識されている。保育作業を行った人は(図-8)、小・中規模、特に依存度高グループで家族の比重が高いのに対し、大規模グループでは雇用者の比重が高い。

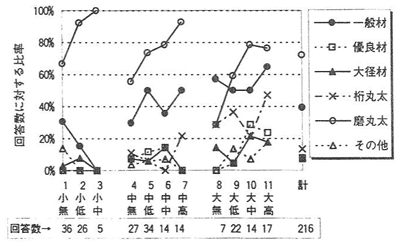

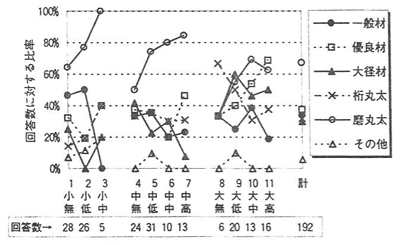

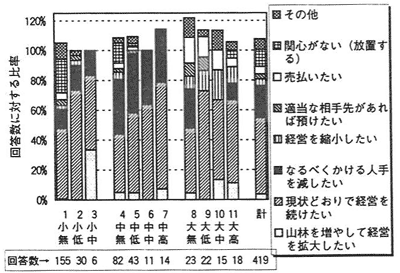

伐採の動向は、最近5年間に収入目的で伐採した林家は全体の52%(図-10)で、磨丸太(伐採した林家の72%)、一般材(同39%)が広く生産されているが、小・中規模グループでは磨丸太の率が特に高く、一般材は中・大規模グループで多い(図-11)。グループ毎の特徴は、小規模…磨丸太のみ、中規模…磨丸太(+一般材)、大規模・依存度低…一般材+磨丸太など、大規模・依存度高…磨丸太+一般材+桁丸太などの多角的生産、と把握できる。なお将来生産したい材は(図-12)、磨丸太は現在と同程度しか挙がっておらず、優良材・桁丸太・大径材が志向されている。

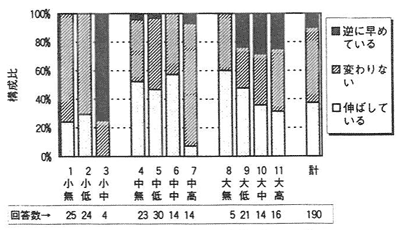

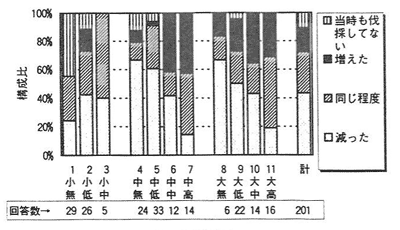

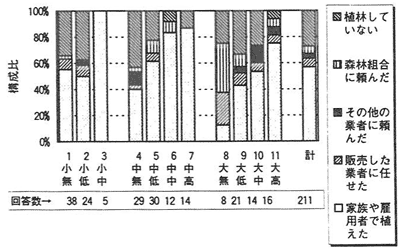

施業面の変化を示す伐期は(図-13)、延長した林家は大規模で依存度無~低のグループに多く、伐期に変化なしは中規模で依存度高、小規模で依存度無~低のグループに多い。また中規模の依存度無~中、大規模の依存度中のグループでは伐期延長と変化なしが相半ばしている。伐期短縮の林家は大規模の依存度高グループ等に見られる。また10年前と比べた伐採量の変化は(図-14)、中・大規模の依存度低グループで減らす傾向が顕著で、一方中・大規模の依存度高グループでは3~4割が増やしている。これらから、中・大規模の依存度低グループでは切り控えの傾向が強く、依存度高グループでは以前と同様な伐採を継続あるいは伐採量を増やしていると捉えられる。なお伐採跡への植林は(図-15)、依存度低グループで行ってない林家が多い(但し間伐生産のため植林しない場合もあるので注意が必要)。

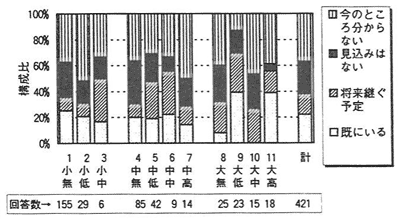

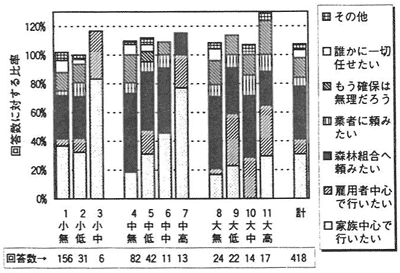

今後の労働力に関し、後継者が既にいる若しくは継ぐ予定の林家は全体の4割であった(図-16)。今後期待する労働力としては(図-17)、小・中規模の依存度高グループでは家族が、大規模では雇用者が多く挙げられ、現在の労働力保有状況と似かよっている。また、現状(図-8)と比して森林組合への期待が多くのグループで高まっている。

今後の経営方針は(図-18)、全体の半数が現状維持としている。ただ中規模グループでは、かける人手を減らしたいとする回答が4割程度あり、家族と若干の雇用に依拠するこれら林家で最も労働力事情が逼迫していると見られる。また経営の縮減意向(経営の縮小・預けたい・売却)を表明した林家は、意外にも大規模の(依存度高も含めた)グループで約3割を占めて最も多く、林業に依存しているにもかかわらず林業からの撤退の可能性を示している。

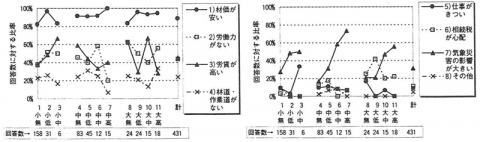

山林経営の問題点では(図-19)、材価安が最も切実な問題で、次いで労働力不足と労賃高が問題とされている。また、気象害の影響を挙げたのが依存度高グループで6~7割に上り、雪害を被りやすい磨丸太林が主力の林家にとって重大な問題といえよう。なお、大規模グループでは相続税が心配との回答も2割強あった。

4. まとめ

以上より、林家全体で保育活動は概ね継続されているが、伐採活動の面では林業依存度の相違により、伐期延長・切り控え行動と、伐採量増大という正反対の行動が摘出された。伐採量増大は収入確保のため余儀なくされていると見られるが、資源の保続性に対する懸念要因であり、状況改善のため育林・伐出コスト低減による手取り増大策や志向されている優良材・桁丸太などへの生産の誘導策が考えられる。また労働力の依存状況は面積規模及び依存度により違っており、これを踏まえた労働力確保策が経営継続には必要となってこよう。

| 所有面積 | 林家数 | 林業依存度(=家計に占める林業収入の割合) | |||||

| 回答数 | 収入なし | 2割以下 | 3~4割 | 5~6割 | 7割以上 | ||

| 1ha以下 | 66 | 62 | 55 | 6 | - | 1 | - |

| 1~2ha | 48 | 47 | 38 | 7 | 2 | - | - |

| 2~5ha | 98 | 98 | 77 | 18 | - | 1 | 2 |

| 5~10ha | 70 | 69 | 38 | 17 | 5 | 2 | 7 |

| 10~20ha | 63 | 60 | 32 | 19 | 3 | 1 | 5 |

| 20~30ha | 34 | 32 | 16 | 10 | 3 | - | 3 |

| 30~50ha | 34 | 34 | 12 | 13 | 1 | 4 | 4 |

| 50~100ha | 26 | 26 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 |

| 100ha以上 | 23 | 23 | 7 | 4 | 3 | - | 9 |

| 小計 | 462 | 451 | 282 | 101 | 22 | 11 | 35 |

| (面積不明) | 37 | 28 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| 総計 | 499 | 479 | 305 | 102 | 23 | 12 | 37 |

|

林業依存度 |

|||||||

| 無 | 低 | 中 | 高 | ||||

| 収入なし | 2割以下 | 3~6割 | 7割以上 | ||||

| 所有面積 | 小 | ~5ha | 1 小・無 170 |

2 小・低 31 |

3 小・中 6 |

||

| 中 | 5~30ha | 4 中・無 86 |

5 中・低 46 |

6 中・中 14 |

7 中・高 15 |

||

| 大 | 30ha~ | 8 大・無 26 |

9 大・低 24 |

10 大・中 15 |

11 大・高 18 |

||

上段: グループ番号 中段: グループ略称 下段: 林家数

図-1 世帯主の職業(若干複数回答があるため合計は100%を越える)

図-2 スギ(磨丸太除く)林の面積率

図-3 磨丸太林の面積率

図-4 ヒノキ林の面積率

図-5 この1年の家族従事者数(町内林家のみ)

図-6 雇用した人数(町内林家のみ)

図-7 この5年間に行った保育作業

図-8 保育作業を主に行った人

図-9 保育作業はどの程度行っていると感じるか

図-10 この5年間に収入目的の伐採をした林家率

(上: 面積規模別, 下: グループ別)

図-11 伐採した材(図-10「伐採した」人への質問; 3つまで回答)

図-12 将来生産したい材(図-11「伐採した材」への回答者の分; 3つまで回答)

図-13 10年前と比べた伐期の変化(図-10「伐採した」人への回答分)

図-14 10年前と比べた伐採量の増減(図-10「伐採した」人への回答分)

図-15 伐採跡への植林(図-10「伐採した」人への回答分)

図-16 後継ぎはいるか

図-17 今後誰に労動力を期待するか(若干複数回答があるため合計は100%を越える)

図-18 今後の経営方針(若干複数回答があるため合計は100%を越える)

図-19 山林を経営していく上での問題点(3つまで回答) [左図:項目1~4, 右図:5~8]

アカマツ-スギ・ヒノキ複層林の成長

―地獄谷収穫試験地定期調査報告―

細田和男(経営研究室)

1. 試験地の概要

地獄谷アカマツ天然林その他択伐用材林作業収穫試験地は、奈良営林署管内、奈良市高畑町地獄谷国有林17林班わ小班に所在する。本試験地はヒノキ択伐林誘導区・スギ択伐林誘導区・自由施業区の3試験区からなり、面積はそれぞれ0.2648、0.3446、0.3556haである。海抜高400~450m、10~35°の南東向き斜面に位置し、土壌は洪積層砂壌土のBB~BD型である。1923年、推定46年生のアカマツ天然生林を択伐したあと、1924年にヒノキ・スギが補植された。初期保育は下木林齢14年生までの間に下刈が6回、つる切が5回、除伐が1回である。試験は1940年(上木林齢63年生、下木林齢17年生)、大阪営林局調査課(当時)によって開始され、以後5~9年間隔で成長量調査が反復されてきた。17、42、69年生時(下木林齢、以下同じ)に択伐を実施、53~54年生時にヒノキ・スギの補植を再度行った。

1996年10月、前回調査より5年を経過したので、10回目の定期調査(上木林齢120年生、下木林齢74年生)を行った。調査項目は胸高直径・樹高・枝下高・寺崎式樹幹級区分のセンサスである。またヒノキ・スギの樹下植栽木、及び天然更新による高木性の有用広葉樹類についても、胸高直径が5cmに達しているものは逐次個体識別のうえ測定対象に加えた。今回調査までに確認されている広葉樹としては、シラカシ・アラカシ・アカガシ・ソヨゴ・ハイノキ・ヤマモモ・コシアブラ・クリ・カエデ類・ミズナラ・リョウブ・タラノキ、がある。

なお、本調査に当たっては当支所経営研究室野田英志、田村和也両氏の協力を得たので、記して謝意を表する。

2. 調査結果と考察

第10回定期調査の結果を表-1に掲げた。1995年10月、奈良営林署によりマツ材線虫病被害木の伐倒駆除が行われたが、その際の伐採木も今回調査時点の枯損木として計上してある。本試験地は1979年頃よりマツ材線虫病によるアカマツの枯損が目立つようになった。特にヒノキ誘導区・スギ誘導区は42年生時アカマツに対して40%以上の強い択伐を施したこともあって、現在アカマツの材積混交割合はヒノキ誘導区・スギ誘導区・自由施業区の順にそれぞれ、0%、2.8%、23.3%にまで減少している。比較的アカマツが多く残存する自由施業区での最近5年間の材積枯損率は17.9%であり、なお被害が進行しているようである。

自由施業区は試験地設定当初の択伐率が小さく、42年生まで600本ha-1程度のアカマツ上木が残存していたため、ヒノキ・スギ下木の成長が抑制されていた。74年生時点のスギ・ヒノキの材積総成長量は279.6m3ha-1であり、ヒノキ誘導区・スギ誘導区の5割強に過ぎなかった。しかし、53~54年生時の補植木が順次測定径級に達しているため、連年成長量は10.2m3ha-1で、ヒノキ誘導区・スギ誘導区と同水準であった。

本調査時点での進界成長木(Db≧5cm)本数は、3試験区でそれぞれ 42、76、90本ha-1であった(表-2)。樹種別では補植されたヒノキ・スギを主体とし、ヒノキ誘導区・スギ誘導区ではシラカシ・アラカシなど広葉樹も多かった。アカマツの進界成長木は皆無であり、5cm未満の稚樹や実生も観察されなかった。アカマツの更新がみられない原因としては、母樹・林床照度の不足のほか、ササ・低木類が比較的豊富であることが考えられる。

本試験地は地獄谷石仏等の文化財に近接し、試験地の中心を横断する歩道がハイキングコースでもあるため、景観上の配慮が必要となっている。伐出条件は良好であるため、今後弱度の択伐的な密度調整を反復しつつ、ヒノキ・スギを主体とした複層林の成長データを蓄積して行く方針である。なお、次回定期調査は2001年秋季に予定している。

| 試験区 | 樹種 | 残存木 | 枯損木 | ||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | ||

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | ||||

| ヒノキ択伐林誘導区 | アカマツ | 0 | 0 | ||||||||

| ヒノキ | 714 | 17.6 | 25.3 | 41.38 | 402.35 | 15 | 12.3 | 12.5 | 0.19 | 1.30 | |

| スギ | 15 | 19.0 | 38.3 | 2.25 | 22.67 | ||||||

| モミ | 8 | 12.1 | 37.7 | 1.44 | 13.69 | ||||||

| 広葉樹 | 49 | 11.2 | 16.4 | 1.46 | 9.45 | 4 | 10.6 | 11.8 | 0.04 | 0.22 | |

| 計 | 786 | 17.2 | 25.1 | 46.52 | 448.16 | 19 | 11.9 | 12.4 | 0.23 | 1.52 | |

| スギ択伐林誘導区 | アカマツ | 6 | 28.0 | 47.9 | 1.06 | 12.17 | 3 | 24.9 | 44.3 | 0.45 | 4.60 |

| ヒノキ | 499 | 14.0 | 19.7 | 19.76 | 175.73 | 9 | 11.0 | 9.5 | 0.06 | 0.42 | |

| スギ | 276 | 18.0 | 28.2 | 22.84 | 228.11 | 3 | 8.1 | 9.2 | 0.02 | 0.09 | |

| モミ | 3 | 19.3 | 31.5 | 0.23 | 2.25 | ||||||

| 広葉樹 | 55 | 11.1 | 15.8 | 1.62 | 10.96 | 6 | 16.5 | 23.2 | 0.24 | 1.82 | |

| 計 | 839 | 15.2 | 22.5 | 45.50 | 429.21 | 21 | 14.1 | 18.3 | 0.77 | 6.93 | |

| 自由施業区 | アカマツ | 76 | 20.2 | 36.6 | 8.33 | 73.68 | 20 | 19.7 | 34.5 | 1.89 | 16.01 |

| ヒノキ | 816 | 10.3 | 14.3 | 18.61 | 139.83 | 6 | 5.2 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | |

| スギ | 312 | 13.4 | 19.7 | 12.59 | 100.96 | ||||||

| モミ | 3 | 14.1 | 36.5 | 0.29 | 2.11 | ||||||

| 広葉樹 | 6 | 7.5 | 12.7 | 0.07 | 0.27 | ||||||

| 計 | 1,213 | 11.7 | 17.2 | 39.90 | 316.86 | 26 | 16.5 | 28.2 | 1.91 | 16.05 | |

| 樹種 | 総林木 | 69年生時残存木 | 材積成長量 | 成長率 | |||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 材積 | 総成長 | 連年 | 断面積 | 材積 | |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (%) | (m3) | |||

| アカマツ | 0 | 0 | 332.53 | ||||||||

| ヒノキ | 729 | 17.5 | 25.0 | 41.57 | 403.65 | 710 | 345.91 | 494.78 | 11.55 | 2.39 | 3.08 |

| スギ | 15 | 19.0 | 38.3 | 2.25 | 22.67 | 15 | 20.79 | 23.77 | 0.38 | 2.01 | 1.74 |

| モミ | 8 | 12.1 | 37.7 | 1.44 | 13.69 | 4 | 10.59 | 13.69 | 0.62 | 4.76 | 5.10 |

| 広葉樹 | 53 | 11.1 | 16.1 | 1.50 | 9.67 | 34 | 6.99 | 15.70 | 0.53 | 3.82 | 6.42 |

| 計 | 805 | 17.1 | 24.8 | 46.75 | 449.68 | 763 | 384.28 | 880.46 | 13.08 | 2.48 | 3.14 |

| アカマツ | 9 | 26.9 | 46.7 | 1.50 | 16.77 | 9 | 14.75 | 334.89 | 0.40 | 1.19 | 2.56 |

| ヒノキ | 508 | 13.9 | 19.6 | 19.82 | 176.14 | 485 | 150.31 | 224.26 | 5.17 | 2.80 | 3.16 |

| スギ | 279 | 17.9 | 28.0 | 22.86 | 228.19 | 255 | 195.04 | 323.50 | 6.63 | 2.74 | 3.13 |

| モミ | 3 | 19.3 | 31.5 | 0.23 | 2.25 | 3 | 1.37 | 8.32 | 0.18 | 3.44 | 9.70 |

| 広葉樹 | 61 | 11.6 | 16.5 | 1.86 | 12.78 | 32 | 10.59 | 15.57 | 0.44 | 3.99 | 3.74 |

| 計 | 860 | 15.2 | 22.4 | 46.27 | 436.13 | 784 | 372.07 | 906.53 | 12.81 | 2.77 | 3.17 |

| アカマツ | 96 | 20.1 | 36.2 | 10.23 | 89.69 | 96 | 76.16 | 426.84 | 2.71 | 2.70 | 3.26 |

| ヒノキ | 821 | 10.3 | 14.3 | 18.63 | 139.88 | 742 | 109.31 | 159.72 | 6.11 | 3.72 | 4.91 |

| スギ | 312 | 13.4 | 19.7 | 12.59 | 100.96 | 301 | 80.50 | 119.86 | 4.09 | 3.69 | 4.51 |

| モミ | 3 | 14.1 | 36.5 | 0.29 | 2.11 | 3 | 1.26 | 3.25 | 0.17 | 7.10 | 10.11 |

| 広葉樹 | 6 | 7.5 | 12.7 | 0.07 | 0.27 | 6 | 0.17 | 1.27 | 0.02 | 6.04 | 9.24 |

| 計 | 1,238 | 11.8 | 17.4 | 41.80 | 332.91 | 1,148 | 267.40 | 710.93 | 13.10 | 3.48 | 4.37 |

注)ヘクタールあたり。成長率はPressler式による。

| 試験区 | アカマツ | ヒノキ | スギ | モミ | 広葉樹 | 計 |

| ヒノキ択伐林誘導区 | 0 | 19 | 0 | 4 | 19 | 42 |

| スギ択伐林誘導区 | 0 | 23 | 24 | 0 | 29 | 76 |

| 自由施業区 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 90 |

注)ヘクタールあたり。

紀南地方壮齢人工林の成長

―茗荷淵山・白見収穫試験地定期調査報告―

細田和男(経営研究室)

I. 茗荷淵山ヒノキ人工林皆伐用材林作業収穫試験地

1.試験地の概要

本試験地は新宮営林署管内、三重県熊野市五郷町大又国有林41林班へ小班に所在する。調査標準地面積は0.2haである。「ヒノキ人工林の構造と成長及びその他の統計資料を収集する」目的で1960年10月に設定された。第7回定期調査までの試験経過は既報(関西支所年報第33号、53~56pp、平成3年度)のとおりである。前回調査より5年を経過したので1996年10月、第8回定期調査(46年生)を行った。調査項目は胸高直径・樹高・枝下高・寺崎式樹幹級区分のセンサスであり、胸高直径は鋼製輪尺で2方向測定し平均した。調査の結果、収量比数は0.887に達し過密と判断されので、本数率26.6%の保育間伐を1997年4月に実施した。

2.調査結果と考察

今回までの調査結果は表-1のとおりである。地位の指標となる残存木平均樹高は、36年生時からやや頭打ち傾向を示し「紀州地方ヒノキ林林分収穫表」(林野庁、1953)の地位I等とII等との中間程度まで鈍化していたが、今回調査時(46年生)では地位I等の水準に回復した。また、間伐木や枯損木も含む材積総成長量は、最近5年間で 27.1m3 ha-1yr-1、収穫表I等の1.9倍を示し、前回調査時(41年生)までの5年間の連年成長量に比べ著しく増大した。これら樹高成長や材積成長が急激に好転した原因は、今のところ不明である。

なお本試験地では、15~36年生時にツキノワグマによると推定される剥皮被害が観察されているが、今回の調査においては前回と同様、新たな剥皮被害は確認されなかった。

| 林齢(年) | 残存木 | 間伐木 | 間伐率 | ||||||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数(%) | 材積 | 平均直径比 | |||

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | ||||||||

| 10 | 2,850 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 8.0 | 0.134 | 56.8 | ||||||||||

| 15 | 2,820 | 6.0 | 8.8 | 18.1 | 59.3 | 0.362 | 31.4 | ||||||||||

| 21 | 2,285 | 9.4 | 12.7 | 30.0 | 149.4 | 0.573 | 22.3 | 505 | 7.9 | 9.2 | 3.6 | 15.9 | 17.9 | 9.6 | 0.77 | ||

| 26 | 1,825 | 11.4 | 15.7 | 36.3 | 213.2 | 0.628 | 20.5 | 460 | 10.0 | 11.7 | 5.1 | 27.6 | 20.1 | 11.5 | 0.79 | ||

| 31 | 1,815 | 13.2 | 17.6 | 45.6 | 310.3 | 0.726 | 17.8 | ||||||||||

| 36 | 1,600 | 14.2 | 19.6 | 49.8 | 360.6 | 0.733 | 17.6 | 200 | 13.3 | 17.8 | 5.2 | 35.8 | 11.0 | 9.0 | 0.92 | ||

| 41 | 1,600 | 14.9 | 20.7 | 55.8 | 423.0 | 0.765 | 16.8 | ||||||||||

| 46 | 1,175 | 18.0 | 23.2 | 50.8 | 461.6 | 0.790 | 16.2 | 425 | 18.2 | 16.3 | 11.3 | 96.9 | 26.6 | 17.4 | 0.75 | ||

| 林齢 | 枯損木 | 間伐前総林木 | 材積成長量 | 成長率 | |||||||||||||

| (年) | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長 | 平均 | 連年 | 胸高断面積 | 材積 |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) | (m3) | ||||

| 10 | 2,850 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 8.0 | 0.134 | 56.8 | 8.0 | 0.8 | ||||||||

| 15 | 30 | 4.5 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 2,850 | 6.0 | 8.7 | 18.2 | 59.6 | 0.362 | 31.4 | 59.6 | 4.0 | 10.3 | 25.2 | 30.5 |

| 21 | 30 | 5.7 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 2,820 | 9.1 | 12.0 | 33.7 | 165.7 | 0.639 | 20.1 | 165.9 | 7.9 | 17.7 | 10.1 | 15.8 |

| 26 | 2,285 | 11.1 | 14.9 | 41.4 | 240.8 | 0.703 | 18.4 | 257.3 | 9.9 | 18.3 | 6.4 | 9.4 | |||||

| 31 | 10 | 9.0 | 11.3 | 0.1 | 0.5 | 1,825 | 13.1 | 17.6 | 45.7 | 310.8 | 0.726 | 17.8 | 354.9 | 11.4 | 19.5 | 4.6 | 7.5 |

| 36 | 15 | 11.5 | 13.2 | 0.2 | 1.4 | 1,815 | 14.1 | 19.4 | 55.2 | 397.8 | 0.772 | 16.6 | 442.4 | 12.3 | 17.5 | 3.8 | 4.9 |

| 41 | 1,600 | 14.9 | 20.7 | 55.8 | 423.0 | 0.765 | 16.8 | 504.7 | 12.3 | 12.5 | 2.3 | 3.2 | |||||

| 46 | 1,600 | 17.5 | 21.8 | 62.1 | 558.5 | 0.887 | 13.9 | 640.3 | 13.9 | 27.1 | 2.1 | 5.5 | |||||

表-1 茗荷淵山ヒノキ収穫試験地の成長経過

注) ヘクタールあたり。平均直径比は間伐木平均直径/総林木平均直径。間伐前の収量比数・相対幹距に枯損木は含まれない。収量比数は近畿・中国地方国有林ヒノキ林分密度管理図(1980)による。上層木平均樹高は残存木平均樹高で代用。成長率はPressler式による。

II.白見スギ人工林皆伐用材林作業収穫試験地

1.試験地の概要

本試験地は新宮営林署管内、和歌山県新宮市高田町白見国有林5林班ほ小班に所在する。1962年2月、調査標準地 0.2haが設定された。設置目的は「スギ人工林の構造と成長の推移を明らかにする」ことと定められている。第7回定期調査までの試験経過は既報(関西支所年報第33号、53~56pp、平成3年度)のとおりである。前回調査より5年を経過したので1996年10月、第8回定期調査(45年生)を行った。調査項目・調査方法は茗荷淵試験地と同じである。調査の結果、収量比数は0.868に達し過密と判断されたので、本数率28.7%の保育間伐を1997年4月に実施した。

2.調査結果と考察

今回までの調査結果は表-2のとおりである。20年生時まで本数率0.7~0.8%混交していたヒノキも合算計上した。本試験地の林分成長経過を「紀州地方スギ林林分収穫表」(林野庁、1953)と比較してみると、以下のような特徴があった。

残存木平均樹高の推移から、本試験地の地位はI等と判定された。残存木本数は25年生までは収穫表I等の主林木本数とほぼ同等であったが、その後収穫表を大きく上回るようになり、45年生現在755本ha-1で収穫表の1.6倍を示している。しかしながら、残存木平均直径は収穫表I等に等しく、また今回実施した間伐の結果、間伐収穫累計は378.2m3ha-1に達して収穫表I等とほぼ同水準となった。その結果、残存木材積と間伐収穫累計をあわせた総成長量は1197.6m3ha-1で、収穫表I等の1.4倍を示し、45年生現在もなお直線的に増加する傾向にある。

本試験地は、これまで寺崎式B種間伐に相当する下層間伐が4回実施され、収量比数の推移及び被圧枯損木の発生頻度からみても、特に密な本数管理がなされてきたわけではない。しかし既製収穫表と比較する限り、本試験地はより高い密度を保ち、壮齢に達してもなお高い連年成長量を持続している林分であるといえる。

両試験地の調査に当たっては、新宮営林署飛鳥森林事務所村田拓士氏ならびに当支所経営研究室野田英志氏の協力を得たので、記して謝意を表する。

| 林齢(年) | 残存木 | 間伐木 | 間伐率 | ||||||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数(%) | 材積 | 平均直径比 | |||

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | ||||||||

| 10 | 3,320 | 6.5 | 8.5 | 21.2 | 81.2 | 0.552 | 26.8 | ||||||||||

| 15 | 2,105 | 10.3 | 13.8 | 33.2 | 181.8 | 0.628 | 21.2 | 1,135 | 7.9 | 8.5 | 7.0 | 33.3 | 34.2 | 15.5 | 0.72 | ||

| 20 | 1,635 | 13.6 | 17.8 | 42.5 | 287.3 | 0.683 | 18.2 | 470 | 11.1 | 12.2 | 5.7 | 34.8 | 22.3 | 10.8 | 0.73 | ||

| 25 | 1,185 | 16.5 | 22.1 | 46.9 | 367.9 | 0.670 | 17.6 | 445 | 14.5 | 16.7 | 10.1 | 73.9 | 27.2 | 16.7 | 0.81 | ||

| 30 | 1,180 | 19.0 | 24.9 | 59.5 | 527.6 | 0.740 | 15.3 | ||||||||||

| 35 | 1,080 | 22.6 | 27.8 | 67.9 | 697.9 | 0.797 | 13.5 | 95 | 18.8 | 18.5 | 2.6 | 23.5 | 8.1 | 3.2 | 0.69 | ||

| 40 | 1,080 | 23.8 | 30.1 | 80.0 | 857.0 | 0.823 | 12.8 | ||||||||||

| 45 | 755 | 26.4 | 33.9 | 71.0 | 819.4 | 0.753 | 13.8 | 310 | 24.1 | 27.3 | 18.7 | 206.1 | 28.7 | 20.0 | 0.86 | ||

| 林齢 | 枯損木 | 間伐前総林木 | 材積成長量 | 成長率 | |||||||||||||

| (年) | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長 | 平均 | 連年 | 胸高断面積 | 材積 |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) | (m3) | ||||

| 10 | 3,320 | 6.5 | 8.5 | 21.2 | 81.2 | 0.552 | 26.8 | 81.2 | 8.1 | ||||||||

| 15 | 80 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 3,320 | 9.4 | 11.8 | 40.4 | 215.4 | 0.778 | 17.1 | 215.4 | 14.1 | 26.9 | 12.5 | 18.1 |

| 20 | 2,105 | 13.0 | 16.6 | 48.3 | 322.1 | 0.770 | 16.0 | 355.8 | 17.8 | 28.1 | 7.4 | 11.1 | |||||

| 25 | 5 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1,635 | 15.9 | 20.6 | 57.0 | 441.8 | 0.780 | 15.0 | 510.3 | 20.4 | 30.9 | 5.8 | 8.5 |

| 30 | 5 | 14.4 | 14.1 | 0.1 | 0.6 | 1,185 | 19.0 | 24.8 | 59.6 | 528.1 | 0.740 | 15.3 | 670.5 | 22.4 | 32.1 | 4.7 | 7.2 |

| 35 | 5 | 14.9 | 15.3 | 0.1 | 0.7 | 1,180 | 22.3 | 27.0 | 70.6 | 722.1 | 0.826 | 12.9 | 865.0 | 24.7 | 38.9 | 3.4 | 6.2 |

| 40 | 1,080 | 23.8 | 30.1 | 80.0 | 857.0 | 0.823 | 12.8 | 1,024.1 | 25.6 | 31.8 | 3.3 | 4.1 | |||||

| 45 | 15 | 19.1 | 21.5 | 0.6 | 5.0 | 1,080 | 25.6 | 31.9 | 90.2 | 1,030.5 | 0.868 | 11.6 | 1,197.6 | 26.6 | 34.7 | 2.4 | 3.7 |

注) 収量比数は近畿・山陽地方国有林スギ林分密度管理図(1979)による。その他表-1に同じ。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.