ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第38号 > 年報第38号 関西支所研究成果発表会記録

ここから本文です。

年報第38号 関西支所研究成果発表会記録

レクリエーション林利用者の活動と風景認識

―写真投影法による調査から―

奥 敬一(風致林管理研究室)

1. はじめに

レクリエーション利用に供される森林においては、来訪者が十分に森林の快適性を享受できるような空間管理が必要である。そのためには利用者の活動状況や、風景認識を計画の基礎にする必要がある。本調査では、日帰りの森林レクリエーション行動に際して実際に利用者によって体験された、楽しい、快いと意識される風景とは、どのような性質を持つものなのかを明らかにすることを目的とした。

2. 方法と結果

従来は質問紙や聞き取りといった手法を用いて来訪者の体験や好まれる風景を調査していたが、ここでは写真投影法を用いた。この手法はカメラを来訪者に貸与し、一定のテーマを与えて撮影してもらうことにより、被験者の環境に対する認識を明らかにするものである。従来の調査に比して、被験者の知覚をすぐにその場で記録できること、一般の人が容易に環境を映像として表現できること、などの長所を持つ。一方、視覚的でない体験を記録することが困難なのが短所と考えられる。調査は大阪近郊の代表的レクリエーション林である箕面国定公園で、1994年5月から11月にかけて4回行った。81グループに対してカメラを配布し、よい風景や楽しいと感じた出来事を撮影するように依頼した。また手法を補完するために質問紙による調査を被験者に対して行った。そして、撮影された写真と質問紙の回答をもとに以下の3項目について解析を行った。

(1)撮影地点の分布

撮影された写真の情報をもとに、来訪者がどのコースでどの地点を訪れたかを地図上で把握した結果、カメラ配布の起点となった園地から自然研究路などを使っていくつかの目的地へ拡散していくパターンが確認された。また散策型の活動を行うグループとは別に、園地周辺に留まって滞留型の利用を行うグループも見られた。特に夏場にこうしたグループが多い。園地周辺の水辺に利用が集中したためと考えられる。

(2)世代・活動類型による風景認識の差異

散策型・滞留型の活動類型や、世代の違いによって認識される風景も異なってくると考えられる。撮影された対象を「モノ」「コト」「バショ」に3区分し、属性との間での関係を調べた。多人数の若者や子供連れといったグループは、滞留型の利用を行う傾向があり、撮影対象についてみると「コト」、つまりグループでの交流などの出来事を多く写す傾向が見られた。二人連れ、あるいは一人で訪れた被験者の多くは散策型の行動をとるが、若い世代では「モノ」的な風景、つまり草花や滝といった事物を好んで撮影する傾向があり、年輩者では「バショ」、つまり遊歩道の風景などを撮影する傾向が強かった。

(3)風景認識の構造

風景の認識されやすさには階層的な構造があると推察されるため、利用者の行動範囲をいくつかの地区に分け、地区ごとに現れる様々な撮影対象が、季節ごとに何グループによって撮影されているかを集計した。その値を用いてクラスター分析し、撮影頻度による撮影対象の分類を行った。その結果、5つのクラスターが見いだされ、地域のランドマークとなる風景群、普段は背景である森林から「図」として認識されやすい風景群、認識される度合いがやや低く「地」に近い風景群、各人に固有の見方による風景群、に整理されることが示された。写真投影法を用いることによって、従来の調査では具体的な回答として得にくかった背景的な森林景観についても、風景としての認識のされやすさに相違が出ることが示された。

3. まとめ

以上のように活動類型や世代、グループ構成の違いによって、撮影される出来事、事物にも差異が現れること、また、撮影対象の側にも風景として認識されやすい風景とそうでないものが存在することが明らかとなった。今後、レクリエーション林管理において、こうした知見をいかしたゾーニングや演出手法を考えていくことが望まれる。

広葉樹林と落葉樹林の蒸発散特性の比較

玉井幸治(防災研究室)

1. はじめに

従来、関西地域にはアカマツを中心とした二次林とコナラなどの落葉広葉樹を中心とした二次林が広く分布していた。しかしマツ枯れの進行によりアカマツ林は急速に広葉樹林化しており、関西地域の落葉広葉樹二次林は増加傾向にあると考えられる。そして土砂流出防備、里山生態系の保全、都市気候の緩和など、環境保全に重要な役割を果たしているといわれている。しかしその役割を客観的に評価した例はきわめて少ない。そこで落葉広葉樹二次林が持つ環境保全機能を評価する一環として蒸発散特性を評価し、隣接する針葉樹林との比較を行った。

2. 試験地と評価方法

京都府相楽郡山城町北谷国有林にある山城森林水文試験地北谷流域(北緯34°47’東経135°51’、以下北谷流域と記す)を対象に落葉広葉樹二次林の蒸発散特性を評価した。また北谷流域より北東へ約27kmに位置する京都大学桐生水文試験地(滋賀県草津市、北緯34°47’東経 135°51’以下桐生試験地と記す)についての報告(Suzuki, 1980)と比較した。両試験地とも荒廃山地であったが、緑化工事を施されることによって森林が回復した。またマサ土に覆われており土壌構造は未熟である点も共通である。場所も近接しているため気象条件もほぼ等しいと考えられる。主林木が、北谷流域はコナラ、ネジキなどの落葉広葉樹、桐生試験地はアカマツ、ヒノキの常緑樹である点が異なる。

蒸発散を構成する要素である遮断蒸発量、蒸散量、林床面蒸発量の評価方法などを表-1に示す。

3. 結果

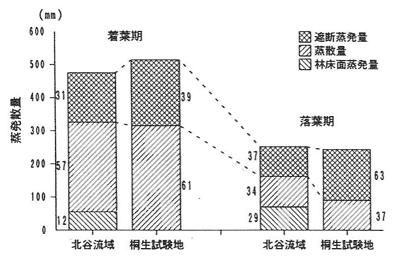

両流域における遮断蒸発量、蒸散量、林床面蒸発量の内訳を落葉樹の着葉期(5~10月)と落葉期(11~4月)の別に示す(図-1)。両試験地の蒸発散量は、構成成分の内訳に違いは見られるものの、総量では両期間ともほぼ同等であった。北谷試験地において、林床面蒸発量が蒸発散量に占める割合は着葉期で12%、落葉期で29%であった。北谷流域における落葉期の遮断蒸発量は、桐生試験地のそれの約6割弱と、他の項目に比べて極端に少なかった。北谷流域では落葉期には樹冠が喪失するために、遮断蒸発量が少なく、林床面蒸発量が多くなるものと考えられる。その他における両試験地の違いは数%とわずかであった。

| 項目 | 北谷流域 | 桐生試験地 |

| 評価期間 | 1992年 | 1972~1976年 |

| ①蒸発散量 | Thornthwaite-Holzman式と短期水収支法の併用 | 短期水収支法 |

| ②遮断蒸発量 | 測定値に基づく一次回帰式モデル | 測定値に基づくタンクモデル |

| ③蒸散量 | ①-②-④ | ①-② |

| ④林床面蒸発量 | EFFモデル | 林床は暗いため、0mmと推定 |

図-1 北谷流域と桐生試験地における蒸発散量の内訳の比較

(桐生試験地についての値は、Suzuki, 1980より引用)

(図中の数字は、蒸発散量に占めるそれぞれの割合(%)を示す.)

引用文献

- Suzuki, M. (1980) Evapotranspiration from a small catchment in hilly mountains (I) — Seasonal variations in evaporation, rainfall interception and transpiration —, J. Jpn. For. Soc., 62, 46-53.

- 玉井幸治ほか(1994) 落葉広葉樹林における林床面蒸発のモデル化と流域への適用, 日本林学会誌, 76, 233-241.

- 玉井幸治ほか(1996) 落葉広葉樹二次林における蒸発散量の季節変化, 水文・水資源学会誌, 9, 351-357.

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.