ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第40号 > 年報第40号 研究資料

ここから本文です。

年報第40号 研究資料

台風第9807号による森林総合研究所関西支所桃山実験林の樹木被害

清野嘉之(造林研究室)

近口貞介・楢山真司・鳥居厚志(連絡調整室)

1. はじめに

中型で強い台風第7号は1998年9月22日13時過ぎに和歌山県御坊市付近に上陸、北東に進んで近畿・北陸を縦断した(京都地方気象台1998b)。通過コースには文化財が多く、室生寺五重塔の半壊、法隆寺、春日大社、醍醐寺、延暦寺の屋根破損などが話題になった。林業被害も大きく、奈良県では被害額が人工林の折損等で47億7,000万円、林道被害も合わせると61億円(奈良地方気象台1998)にのぼった。この台風の影響で森林総合研究所関西支所桃山実験林に樹木被害が発生したので報告する。

2. 桃山実験林

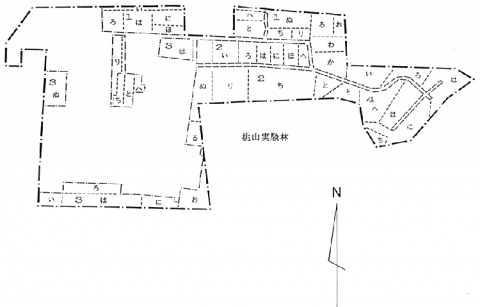

桃山実験林(図-1)は京都盆地をのぞむ西向きの丘陵に位置し、標高は46~91m。竹林と1927年宮内省植栽のシラカシ、クスノキなどの広葉樹林、1961~65年植栽の外国産マツ類、スギなどの針葉樹林などに占められている(森林総合研究所関西支所 1998)。広葉樹は桃山御陵の整備の一環で植栽されたものである。外国産マツは成長試験を目的に植栽されたもので、当時は木材増産の一手段として成長の速い外国産樹種の植林が検討され、全国各地で見本林が造成されていた。

実験林の森林の多くは東南側にある桃山御陵とひとまとまりの樹林地をなしているが、一部の林分は住宅地、道路敷、樹木園などに囲まれ孤立しているうえ、住民からの要望で高木の伐採、枝打ちなどが行われている。また、1998年6月には京都市による上板橋通りの拡幅工事のために部分的な皆伐も行われた。

図-1 関西支所実験林利用区分図(森林総合研究所関西支所 1998)

3. 樹木被害発生時の風雨

21日にも台風第8号が和歌山県に上陸し北上したが、支所では木を倒すほどの強風は吹かなかった。この日の京都地方気象台の瞬間最大風速は東北東の風11.0m/sであった。翌22日の朝、京都府南部に強風警報が発令された。東風が昼前から強くなった。風は14時半にいったん弱まり、15時には無風状態となったが、15時20分頃から強い西風に変わった。このとき奈良市で最大瞬間風速 西の風37.6m/s(15時33分、奈良地方気象台)、京都市では同じく西の風30.2m/s(15時40分、京都地方気象台 1998a)が観測されている。風害においては瞬間風速が破壊の原動力とされ、風害の甚だしいのは15m/s以上の烈風、および29m/s以上の颶風の場合(川口 1947)と言われる。22日午後に支所で吹いた強い西風は風害発生の要件を満たしていたと考えられる。

雨については2個の台風と南岸の停滞前線の影響で、21日から28日まで毎日降水が支所で観測されている。日降水量は22日が最も多い57mm、ついで27日の40mm、雷をともなった24、25日はそれぞれ25、33mmであった。

4. 樹木被害

4.1. 高木

便宜的に樹高8m以上を高木とすると、台風の影響でナナメノキ(Ilex chinensis)1本(桃山実験林3林班い小班)とスギ(Cryptomeria japonica)10本(同1ろ16年生6本、2ろ 36年生3本、3は 34年生1本)、テーダマツ(Pinus taeda)38年生4本(同2ち)、スラッシュマツ(Pinus elliottii)31年生1本(同1か)が回復不能な被害にあった。被害形態はナナメノキが根返り、スギが根返りと幹折れ、著しい傾斜、テーダマツが根返りと幹折れ、スラッシュマツは幹折れであった。幹の倒伏、傾斜方向はおおむね東向きで、被害が午後の西風の際に発生したことは明らかである。

なお、桃山実験林に隣接する樹木園などでも被害が見られた。倒伏したのはユーカリノキ2本(Eucalyptus globulus、Eucalyptus sp.)、イタリアサイプレス(Cupressus sempervirens)、コノテガシワ(Biota orientalis)、ラクウショウ(Taxodium distichum)、ローソンヒノキ(Chamaecyparis lawsoniana)、エンピツビャクシン(Juniperus virginiana)、ドイツトウヒ(Picea abies)、紅陽ザクラ(Prunus sp.)各1本である。

4.2. マツ-スギ、ヒノキ二段林の下木

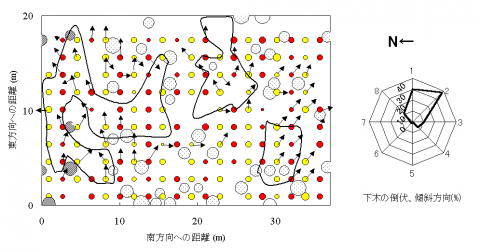

隣接する2林班わ小班のリュウキュウマツ林と、か小班のスラッシュマツ林にはスギ、ヒノキが1984年に樹下植栽され、台風被害時には14年生になっていた(図-2)。リュウキュウマツは27年生、スラッシュマツは31年生と樹齢は少し違うが、両マツは高さ10数mで連続する一つの林冠をなしている。台風来襲時のマツの平均胸高直径は31±10cm、スギ、ヒノキ下木の平均胸高直径と平均樹高はそれぞれ8.2cmと7.3m、7.3cmと5.7mであった。スラッシュマツには1980年代以後の数度の冠雪害で折損木が発生し、リュウキュウマツにはマツクイムシ被害もあり、マツの林冠は台風来襲前に3箇所で閉鎖を破られていた(図-2)。

今回の台風被害は上木マツではスラッシュマツ1本の幹折れのみであったが、下木ではスギの42%、ヒノキの35%が根返りか著しい傾斜木(以下、被害木)となった。図-2中で矢印をつけたのが下木の被害木で、矢印の方向が被害発生時の幹の倒伏、傾斜方向を表す。被害木の胸高直径や樹高に特別な傾向はなく、被害木の多くはマツ林の林冠疎開穴の周辺で出現しているようである。また、疎開穴から始まり、風下側に向かって疎開穴の外までつづく将棋倒しの様相を呈している。幹の傾斜方向は、最も南よりの疎開穴ではほぼ南東に揃っている。その北東の別の疎開穴周辺では被害木はおおむね北東から南東の向きに倒伏しているが、南西を向いた倒伏木もあった。北側の最大の疎開穴周辺でも北東から南東向きの被害木が多いが、ここにも南西方向に倒れた一群があった。この他に疎開穴との関係が不明瞭で南に傾いた下木が少数ある。全体では北東~南東を向いた被害木が80%を占め、午後の西風の際に被害の大半が発生したことを示している。南西方向に倒伏した被害木は昼前後の東風のときに発生したものと思われる。以上のように、下木の被害木は疎開穴が誘因となって発生したことが明らかである。

5. 樹木被害の原因

今回の被害木には外国産樹種が多いが、前述のとおり桃山実験林には外国産の樹木が多いので、外国産樹種が台風に弱かったと言うことはできない。スギもまた被害を受けている。一方、シラカシやクスノキなどが倒伏しなかったのは著しい違いである。針葉樹は弱く、広葉樹は強かったとは言えるかも知れない。

倒伏したナナメノキのある3林班い小班は桃山実験林の西端に位置し、隣接住宅地の日照確保のため、上層木でかつ林縁をなすクスノキとシラカシが台風の2年前に伐採され、その結果、倒伏したナナメノキは西側が開放された林縁木になっていた。1林班ろ小班のスギ被害木のうち3本は、北側の道路の拡幅工事のため3ヶ月前に隣接木を伐採され、林縁木になったばかりの木であった。この小班の別の被害木3本は台風の2年半前の冠雪害でできた疎開穴に面していた。2林班ろ小班と3林班は小班のスギ林はいずれもスギカミキリと冠雪被害によって1980年代から枯死するものが増え、崩壊しつつある林分であった。テーダマツ林(2林班わ小班)、スラッシュマツ林(2林班か小班)も上述のとおり、冠雪害などで林冠の一部が疎開されていた。川口(1947)によれば、完全に閉鎖した林分は暴風に対して強いが、一箇所の小孔隙でもあると弱く、また、主林木を急激に強く伐採すると老壮齢林を問わず暴風被害は甚だしいという。被害木が発生した桃山実験林の林分は生物害や冠雪害で林冠の閉鎖が破られ、あるいは土地利用の都合で主林木が伐採されて間もない状態にあり、被害を発生しやすい林分構造の要件を満たしていたと考えられる。

要するに、今回の樹木被害は風害を起こし得る強風が、風害に弱い林分に吹き、起きたものである。

文献

- 京都地方気象台(1998a)京都府気象月報 平成10年(1998年)9月.

- 京都地方気象台(1998b)京都府気象年報 1998年.

- 奈良地方気象台(1998)奈良県気象年報 1998年.

- 森林総合研究所関西支所(1998)桃山・島津・宇治見実験林施業計画.

- 川口武雄(1947)森林気象, 実業教科書.

図-2 マツ-スギ、ヒノキ二段林の被害状況 左図の不規則な閉じた実線は林冠疎開穴.円は幹の位置を表し、大円ほど胸高直径が大きい.立木位置が不規則な大円はスラッシュマツ.ただし、北側6個体はリュウキュウマツ.東西方向に列をなしている小円はスギ、ヒノキの下木で、植え列は北から南へスギ、ヒノキ、スギ、ヒノキ…の順.

多雪地帯におけるスギ人工林の成長

―六万山収穫試験地調査報告―

細田和男(経営研究室)

1. 試験地の概要

六万山スギ人工林皆伐用材林作業収穫試験地は、石川県石川郡白峰村六万山国有林55林班る小班に所在する。「多雪地帯のスギ人工林の成長量、収穫量およびその他の統計量を収集するとともに林分構造の推移を解明する」ことを目的として、1962年8月に設定された。林相はスギ一斉人工林、調査区面積は0.2ha、海抜高930~970m、平均傾斜約20°の南西向き斜面に位置し、土壌型はBD(d)である。本試験地の北西10km、海抜480mの白峰地域気象観測所における、最近 10冬期の平均最深積雪深は191cmであった。本試験地の同時期の最深積雪深は250~350cm程度と推測され、典型的な多雪地帯に位置づけられよう。本試験地の履歴を以下に示す。

| 1947年 7月 | 新植(3,000本/ha) | 1962年 8月 | 試験地設定、第1回調査(15年生) |

| 1948年 7月 | 補植(300本/ha) | 1967年 9月 | 第2回調査(20年生)、間伐 |

| 1948、1950~1954年 | 下刈(各年1回) | 1972年 9月 | 第3回調査(25年生)、間伐 |

| 1956年 9月 | つる切り | 1977年 9月 | 第4回調査(30年生)、間伐 |

| 1957年 5月 | 枝払い | 1982年 9月 | 第5回調査(35年生)、間伐 |

| 1957年11月 | 除伐 | 1987年 9月 | 第6回調査(40年生)、間伐 |

| 1958年 5月 | 倒木起こし | 1992年 9月 | 第7回調査(45年生) |

前回調査より5年を経過したので、1997年10月に第8回調査(50年生)を行った。調査内容は胸高直径・樹高・枝下高・寺崎式樹幹級区分の悉皆調査である。調査にあたっては、経営研究室 田村和也 研究員(現・林業経営部生産システム研究室)の協力を得たので、記して謝意を表する。

2. 調査結果と考察

第8回調査までの林分成長経過を表-1に示す。本試験地は多雪地帯に属し、多くの残存木で「根元曲がり」や「やにさがり(積雪の沈降圧による枝の蛇行)」が観察されるなど、幼齢時の雪圧害の影響をうかがわせる。しかしながら成林以降は劇的な雪害は生じておらず、35年生調査時に本数率5%の枯損が確認されている程度である。冠雪害の多発を回避し得た要因としては、直径に対して樹高が低めであり平均形状比が一貫して70を大きく下回っていたこと、数回の間伐により残存木が比較的一様に分布していたこと、などが挙げられよう。

本試験地の残存木平均樹高を、山陰地方スギ林林分収穫表(大阪営林局、1969)の主林木平均樹高と比較してみると、35年生までは地位3等をやや下回るかほぼ同等であったが、40年生以降は地位2等と3等の中間に相当するようになった。最近10年間に間伐を施しておらず、残存木平均樹高の増分は下層木の除去に由来するものではないから、本試験地の樹高成長は近年になってから好転しつつあるといえる。一方、本数密度は収穫表に比較して過密であり、50年生現在も1,080本/haで収穫表2等の1.6倍となっている。また、幹材積合計も30年生以降収穫表2等を大きく上回っており、 50年生現在883m3/haと収穫表2等の1.8倍を示している。しかし直径成長が抑制される傾向は認めらず、平均胸高直径は40年生以降地位2等を上回る水準で推移している。

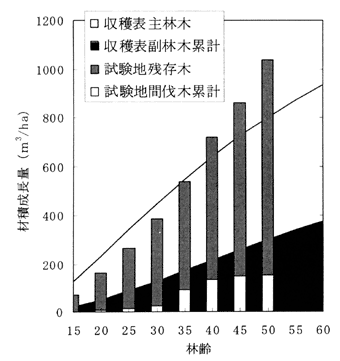

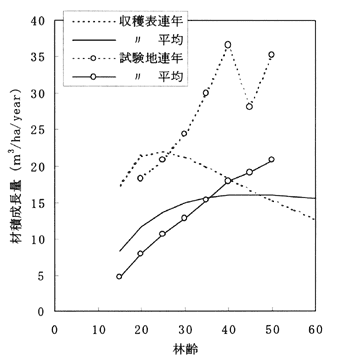

過去の間伐木・枯死木を含む材積総成長量は、50年生現在で1,036m3/haに達し、収穫表2等の1.3倍となった(図-1)。最近5年間の連年(定期平均)成長量は35.3m3/ha/yearと極めて旺盛であり、総平均成長量は20.7m3/ha/yearでなお直線的に増大する傾向にある(図-2)。収穫表と比較する限りにおいて、本試験地は間伐率が低めで、より高い密度を保ちながらも十分な直径成長を示すと同時に、加齢に伴う樹高成長の減衰が少なく、壮齢に至っても旺盛な材積成長を持続しているのが特徴的である。

今後は収量比数0.7を基準として中庸の下層間伐を反復しつつ、多雪地帯スギ長伐期林分の成長事例として長期にわたる追跡調査を継続する方針である。次回調査は2002年秋季(55年生)を予定している。

| 林齢 | 残存木 | 間伐木 | ||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | |

| m | cm | m2 | m3 | % | m | cm | m2 | m3 | ||||

| 15 | 2,320 | 5.8 | 9.9 | 19.9 | 70.0 | 0.421 | 35.8 | |||||

| 20 | 2,210 | 8.0 | 13.3 | 33.7 | 156.0 | 0.546 | 26.6 | 100 | 6.8 | 13.3 | 1.5 | 5.2 |

| 25 | 2,000 | 10.0 | 16.2 | 45.7 | 252.5 | 0.617 | 22.4 | 210 | 6.6 | 10.5 | 2.0 | 7.5 |

| 35 | 1,260 | 14.8 | 23.9 | 60.7 | 445.3 | 0.642 | 19.0 | 425 | 11.5 | 16.6 | 9.8 | 59.6 |

| 40 | 1,105 | 17.7 | 27.4 | 69.2 | 584.4 | 0.682 | 17.0 | 140 | 14.4 | 21.8 | 5.6 | 41.7 |

| 45 | 1,090 | 19.3 | 29.4 | 78.6 | 711.6 | 0.720 | 15.7 | |||||

| 50 | 1,080 | 21.1 | 31.7 | 90.6 | 882.6 | 0.760 | 14.4 | |||||

| 林齢 | 間伐率 | 枯損木 | ||||||

| 本数 | 材積 | 平均直径比 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | |

| % | % | m | cm | m2 | m3 | |||

| 15 | ||||||||

| 20 | 4.3 | 3.2 | 1.01 | 10 | 6.5 | 9.6 | 0.1 | 0.3 |

| 25 | 9.5 | 2.9 | 0.67 | |||||

| 30 | 10.5 | 2.5 | 0.63 | 25 | 7.0 | 12.1 | 0.3 | 1.1 |

| 35 | 24.1 | 11.6 | 0.76 | 80 | 10.4 | 15.7 | 1.6 | 1.6 |

| 40 | 11.1 | 6.6 | 0.82 | 15 | 20.9 | 32.5 | 1.4 | 13.3 |

| 45 | 15 | 20.9 | 32.5 | 1.4 | 13.3 | |||

| 50 | 10 | 18.4 | 28.7 | 0.6 | 5.4 | |||

| 林齢 | 間伐前総林木 | 成長量 | 成長率 | |||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長量 | 平均成長量 | 連年成長量 | 断面積 | 材積 | |

| m | cm | m2 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % | % | |||

| 15 | 2,320 | 5.8 | 9.9 | 19.9 | 70.0 | 0.421 | 35.8 | 70.0 | 4.7 | |||

| 20 | 2,320 | 7.9 | 13.2 | 35.3 | 161.5 | 0.561 | 26.0 | 161.5 | 8.1 | 18.3 | 11.1 | 15.8 |

| 25 | 2,210 | 9.6 | 15.7 | 47.7 | 260.0 | 0.652 | 21.3 | 265.5 | 10.6 | 20.8 | 6.9 | 10.0 |

| 30 | 2,000 | 11.7 | 18.4 | 58.9 | 373.9 | 0.713 | 18.3 | 386.9 | 12.9 | 24.3 | 5.0 | 7.8 |

| 35 | 1,765 | 13.8 | 21.8 | 72.1 | 513.5 | 0.746 | 16.5 | 536.8 | 15.3 | 30.0 | 4.9 | 6.8 |

| 40 | 1,260 | 17.3 | 26.7 | 75.2 | 627.9 | 0.725 | 16.0 | 719.4 | 18.0 | 36.5 | 4.3 | 6.8 |

| 45 | 1,105 | 19.3 | 29.4 | 80.0 | 724.9 | 0.720 | 15.7 | 859.9 | 19.1 | 28.1 | 2.9 | 4.3 |

| 50 | 1,090 | 21.1 | 31.6 | 91.3 | 888.0 | 0.760 | 14.4 | 1036.4 | 20.7 | 35.3 | 3.0 | 4.4 |

(注) ヘクタールあたり。平均直径比は間伐木平均直径/間伐前総林木平均直径。収量比数・相対幹距の上層木平均樹高は残存木平均樹高で代用。間伐前総林木の収量比数・相対幹距には枯損木本数は含まれない。成長量には枯損木を含む。成長率はプレスラー式。

図-1 試験地と収穫表2等の総収穫量の比較

図-2 試験地と収穫表2等の成長量の比較

高齢級ヒノキ間伐林分と無間伐林分の成長比較

一新重山収穫試験地調査報告一

細田和男(経営研究室)

1. 試験地の概要

新重山ヒノキ人工林皆伐用材林作業収穫試験地は、広島県神石郡三和町新元重山国有林49林班と小斑に所在する。「ヒノキ人工林の収穫量および成長量に関する統計資料の収集」を目的として、1937年11月に設定された。設定当初は標準区のみであったが、1968年12月に隣接する無間伐林が比較区として追加されている(以下、本報では標準区を間伐区、比較区を無間伐区と呼ぶ)。間伐区は本数率1.3~2.4%でアカマツが混交していたが、58年生までにすべて伐採された。無間伐区は間伐区と同様の初期保育を施された後、22年生以降無間伐のまま推移しているものであり、まったくの無施業林分ではない。現在の林相は両試験区ともヒノキ一斉人工林、調査区面積はそれぞれ0.2ha、海抜高450~510m、平均傾斜約40°の北西向き斜面に位置し、土壌型はBDである。本試験地の履歴を以下に示す。

| 1916年3月 | 新植(4,500本/ha) | 1953年10月 | 第4同調査(38年生) |

| 1916~23年 | この間に下刈り6回 | 1958年10月 | 第5同調査(43年生)、間伐 |

| 1924、25年 | つる切り | 1963年11月 | 第6回調査(48年生) |

| 1927年 | 除伐 | 1968年12月 | 第7同調査(53年生)、間伐、比較区設定 |

| 1931年 | 枝打ち | 1973年11月 | 第8同調査(58年生) |

| 1934年 | つる切り | 1978年10月 | 第9同調査(63年生)、間伐 |

| 1937年11月 | 第1同調査(22年生)、間伐 | 1983年10月 | 第10回調査(68年生)、間伐 |

| 1942年9月 | 第2同調査(27年生)、間伐 | 1988年11月 | 第11回調査(73年生) |

| 1948年3月 | 第3回調査(32年生)、間伐 | 1993年10月 | 第12回調査(78年生)、間伐 |

前回調査より5年を経過したので、1998年11月に第13回調査(83年生)を行った。調査内容は胸高直径・樹高・枝下高・寺崎式樹幹級区分の悉皆調査で、間伐区については間伐木の選定も併せて行った。間伐は1999年5月、広島森林管理署により立木販売で実行された。調査に当たっては、経営研究室野田英志室長の協力を得たので、記して謝意を表する。

2. 調査結果と考察

第13回調査までの林分成長経過を表-1に示す。無間伐区の残存木平均樹高は間伐区に比べ1m以上低く推移している。しかし無間伐区においては下層木・劣勢木が多く残存しているため、上層木のみにっいて平均樹高を求めると、53年生調査時点から各調査回毎それぞれ18.0、18.4、21.1、22.4、22.9、23.5および24.7mとなり、間伐区と大差がない。このことから両試験区の樹高地位はほぼ同等とみなすことができる。中国地方ヒノキ林林分収穫表(林野庁、1953)と比較すると本試験地の樹高成長は、48年生まではほぼ地位2等、これ以後地位2等を上回り、68年生以降ほぼ地位1等に相当した。

無間伐区は収量比数がほぼ1.0となっており、きわめて過密である。無間伐区の本数密度は間伐区の2.4倍、幹材積合計は1.5倍であり、このため直径成長は抑制され間伐区の0.8倍にとどまっている。過去の間伐木と枯損木を含む材積総成長量は83年生現在間伐区が1,118.4m3/haであるのに対し、無間伐区が1,030.6m3/haで約8%少ない。しかし無間伐区の調査開始前の枯損量が算入されていないことを考慮すると、両試験区の材積総成長量はほぼ等しく、最終収量一定の法則に従っているといえる。平均成長量は、両試験区とも63年生以降頭打ちではあるがなお増加傾向にあり、既製収穫表の平均成長量が30年生前後で減少に転じるのとは、まったく異なる成長経過を示している。

本試験地はほぼ均一な斜面に間伐区と無間伐区が隣接しており、人工林成長におよぼす間伐の効果を検討する上で理想的な試験条件にある。また間伐区は形質が非常に良好で、高齢級に至っても安定的に成長を持続しており、当地方におけるヒノキ長伐期人工林の指標林として継続的な調査が必要である。次回調査は2003年秋季(88年生)を予定している。

表-1 新重山ヒノキ収穫試験地の林分成長経過

| 試験区 | 林齢 | 残存木 | 間伐木 | 間伐率 | ||||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 本数 | 材積 | 平均直径比 | ||

| m | cm | m2 | m3 | % | m | cm | m2 | m3 | % | % | ||||||

| 間伐区 | 22 | 2,775 | 10.2 | 10.7 | 26.5 | 157.0 | 0.693 | 18.6 | 1,000 | 8.4 | 7.9 | 5.4 | 28.3 | 26.5 | 15.3 | 0.80 |

| 27 | 2,255 | 12.0 | 12.9 | 31.4 | 212.2 | 0.734 | 17.5 | 520 | 11.2 | 10.9 | 5.1 | 32.4 | 18.7 | 13.2 | 0.87 | |

| 32 | 2,025 | 13.6 | 14.9 | 37.0 | 277.6 | 0.782 | 16.3 | 215 | 11.7 | 12.2 | 2.7 | 18.0 | 9.5 | 6.1 | 0.84 | |

| 38 | 2,025 | 14.8 | 16.4 | 44.7 | 363.4 | 0.837 | 15.0 | |||||||||

| 43 | 1,575 | 16.2 | 18.2 | 42.9 | 375.4 | 0.815 | 15.6 | 445 | 15.1 | 14.4 | 7.5 | 63.9 | 22.0 | 14.5 | 0.83 | |

| 48 | 1,560 | 17.0 | 19.3 | 47.7 | 433.0 | 0.843 | 14.9 | |||||||||

| 53 | 1,135 | 18.7 | 21.7 | 43.1 | 423.9 | 0.804 | 15.9 | 425 | 16.5 | 17.0 | 10.1 | 90.4 | 27.2 | 17.6 | 0.83 | |

| 58 | 1,135 | 19.0 | 22.3 | 45.7 | 453.8 | 0.814 | 15.6 | |||||||||

| 63 | 1,050 | 21.1 | 23.9 | 48.0 | 528.6 | 0.857 | 14.6 | 85 | 16.8 | 19.5 | 2.8 | 23.1 | 7.5 | 4.2 | 0.83 | |

| 68 | 905 | 22.0 | 25.9 | 48.6 | 556.7 | 0.837 | 15.1 | 145 | 22.0 | 23.5 | 6.4 | 73.6 | 13.8 | 11.7 | 0.92 | |

| 73 | 905 | 23.3 | 27.0 | 52.8 | 632.5 | 0.873 | 14.3 | |||||||||

| 78 | 870 | 24.4 | 28.5 | 56.4 | 705.7 | 0.889 | 13.9 | 30 | 24.1 | 28.2 | 2.0 | 24.7 | 3.3 | 3.4 | 0.99 | |

| 83 | 700 | 25.1 | 29.9 | 49.9 | 637.2 | 0.840 | 15.1 | 160 | 24.1 | 26.5 | 9.0 | 111.8 | 18.4 | 14.8 | 0.91 | |

| 無間伐区 | 53 | 2,200 | 17.0 | 17.1 | 52.8 | 492.9 | 0.945 | 12.5 | ||||||||

| 58 | 2,140 | 11.9 | 18.2 | 58.1 | 560.6 | 0.966 | 12.1 | |||||||||

| 63 | 2,060 | 20.0 | 19.0 | 61.1 | 666.8 | 1.015 | 11.0 | |||||||||

| 68 | 1,910 | 21.5 | 20.6 | 66.5 | 770.2 | 1,032 | 10.6 | |||||||||

| 73 | 1,820 | 21.9 | 21.4 | 68.7 | 812.0 | 1.029 | 10.7 | |||||||||

| 78 | 1,715 | 22.7 | 22.6 | 71.9 | 873.2 | 1.033 | 10.6 | |||||||||

| 83 | 1,665 | 23.9 | 23.1 | 73.2 | 942.2 | 1.050 | 10.3 | |||||||||

| 試験区 | 林齢 | 枯損木 | 間伐前総林木 | 成長量 | 成長率 | |||||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長量 | 平均成長量 | 連年成長量 | 断面積 | 材積 | ||

| m | cm | m2 | m3 | m | cm | m2 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % | % | |||||

| 間伐区 | 22 | 3,775 | 9.7 | 9.9 | 31.9 | 185.4 | 0.795 | 16.0 | 185.4 | 8.4 | ||||||||

| 27 | 2,775 | 11.9 | 12.6 | 36.5 | 244.6 | 0.802 | 15.8 | 273.0 | 10.1 | 17.5 | 6.3 | 8.7 | ||||||

| 32 | 15 | 13.7 | 14.9 | 0.3 | 1.9 | 2,255 | 13.4 | 14.6 | 40.0 | 297.5 | 0.814 | 15.5 | 358.2 | 11.2 | 17.0 | 4.8 | 6.7 | |

| 38 | 2,025 | 14.8 | 16.4 | 44.7 | 363.4 | 0.837 | 15.0 | 444.0 | 11.7 | 14.3 | 3.1 | 4.5 | ||||||

| 43 | 5 | 17.3 | 19.5 | 0.1 | 1.3 | 2,025 | 16.0 | 17.4 | 50.6 | 440.7 | 0.892 | 13.7 | 521.3 | 12.1 | 15.5 | 2.5 | 3.8 | |

| 48 | 15 | 15.6 | 21.5 | 0.6 | 4.4 | 1.575 | 17.0 | 19.3 | 48.2 | 437.4 | 0.843 | 14.9 | 583.3 | 12.2 | 12.4 | 2.3 | 3.0 | |

| 53 | 1.56 | 18.1 | 20.4 | 53.2 | 514.3 | 0,902 | 13.5 | 664.6 | 12.5 | 16.3 | 2.2 | 3.4 | ||||||

| 58 | 1,135 | 19.0 | 22.3 | 45.7 | 453.8 | 0.814 | 15.6 | 694.5 | 12.0 | 6.0 | 1.2 | 1.4 | ||||||

| 63 | 1,135 | 20.7 | 23.5 | 50.8 | 551.7 | 0.880 | 14.1 | 792.4 | 12.6 | 19.6 | 2.1 | 3.9 | ||||||

| 68 | 1,050 | 22.0 | 25.6 | 55.0 | 630.2 | 0,882 | 14.0 | 894.0 | 13.1 | 20.3 | 2.7 | 3.5 | ||||||

| 73 | 905 | 23.3 | 27.0 | 52.8 | 632.5 | 0.873 | 14.3 | 969.9 | 13.3 | 15.2 | 1.6 | 2.6 | ||||||

| 78 | 5 | 17.5 | 20.5 | 0.2 | 1.5 | 905 | 24.4 | 28.4 | 58.6 | 731.9 | 0.899 | 13.7 | 1069.3 | 13.7 | 19.9 | 2.1 | 2.9 | |

| 83 | 10 | 21.8 | 25.8 | 0.5 | 5.8 | 870 | 24.9 | 29.2 | 59.4 | 754.8 | 0.903 | 13.6 | 1118.4 | 13.5 | 98.0 | 1.0 | 1.3 | |

| 無間伐区 | 53 | 85 | 12.9 | 10.6 | 0.8 | 5.5 | 2,285 | 16.8 | 16.8 | 53.5 | 498.4 | 0.945 | 12.5 | 498.4 | 9.4 | |||

| 58 | 60 | 13.4 | 11.8 | 0.7 | 5.2 | 2,200 | 17.7 | 18.0 | 58.8 | 565.8 | 0.966 | 12.1 | 571.3 | 9.8 | 14.6 | 2.1 | 2.8 | |

| 63 | 80 | 15.2 | 13.2 | 1.1 | 9.3 | 2,140 | 19.8 | 18.8 | 62.3 | 676.1 | 1.015 | 11.0 | 686.8 | 10.9 | 23.1 | 1.4 | 3.7 | |

| 68 | 150 | 16.4 | 13.9 | 2.4 | 22.1 | 2.06 | 21.1 | 20.1 | 68.9 | 792.4 | 1.032 | 10.6 | 812.4 | 11.9 | 25.1 | 2.4 | 3.4 | |

| 73 | 90 | 18.6 | 15.1 | 1.6 | 16.9 | 1,910 | 21.8 | 21.1 | 70.3 | 828.9 | 1.029 | 10.7 | 871.0 | 11.9 | 11.7 | 1.1 | 1.5 | |

| 78 | 105 | 18.5 | 14.8 | 1.8 | 18.8 | 1,820 | 22.4 | 22.1 | 73.8 | 891.9 | 1.033 | 10.6 | 950.9 | 12.2 | 16.0 | 1.4 | 1.9 | |

| 83 | 50 | 18.7 | 16.1 | 1.0 | 10.7 | 1,715 | 23.8 | 22.9 | 74.2 | 952.8 | 1.050 | 10.3 | 1030.6 | 12.4 | 15.9 | 0.6 | 1.7 | |

(注)ヘクタールあたり。平均直径比は間伐木平均直径/間伐前総林木平均直径。収量比数・相対幹距の上層木平均樹高は残存木平均樹高で代用。間伐前総林木の収量比数・相対幹距に枯損木本数は含まれない。成長量には枯損木を含む。成長率はプレスラー式。

関西地域における高性能林業機械導入事業体アンケート調査結果

一文章回答方式の設問に対する回答一覧一

野田英志(経営研究室)

1. はじめに

経営研究室では、森林総研・指定研究「高性能林業機械作業システムの構築」(平成9~10年)の分担研究室として、関西地域における高性能林業機械の導入・利用の実態を明らかにし、その定着条件を探った。実態解明の一環として、平成9年12月に、関西地域(近畿・中国地方および石川・福井両県を含む関西支所管内地域)の試験研究機関を除く全導入事業体(109)に対してアンケート調査を行い、58の事業体から有効回答を得た(回収率53%)。その分析結果は森林応用研究(野田・田村・細田 1999)や関西支所年報(同 1998)で報告したが、紙数の関係から一部の調査データについては要約的な紹介にとどまった。文章で記述する自由回答などである。これら記述方式の設問への回答の中には、今後の高性能林業機械の定着条件に関わる有益な指摘が多々見られた。これらの諸指摘は現場の生の声として林業施策の推進上や今後の林業研究においても有益な情報であると考えられるため、本資料に回答一覧の形で掲載する。

2. 高性能林業機械に関する現場の声 ―自由回答一覧―

表-1は、自由回答を得た高性能林業機械導入事業体の基本的な属性を見るため、その経営形態、素材生産規模、高性能機械の導入・利用状況を示すデータを示した。素材生産量の大きい順に並べている。なお空欄は数値が未記入のものである。また事業体の番号(No.)は、表-2、3のそれと対応している。

表-2は、アンケート調査表の設問16「近年、間伐作業の重要性が高まっています。間伐作業に高性能機械を使用する場合(あるいは仮に使用するとした場合)、どんな問題点があるでしょうか。お教えください。」に対する、自由回答の一覧である。

表-3は、設問18 「素材生産経営や高性能林業機械の活用などで、日頃、考えていることや行政等への意見などございましたら教えてください。」に対する、回答一覧である。

なお分析結果等については、先の報告も併せて参照いただきたい。

参考文献

- 野田英志・田村和也・細田和男(1999):関西地域における高性能林業機械の利用実態とその課題、森林応用研究8:1~6

| N0. | 1. 経営形鰻生産規模 | 2. 高性能林業機械の導入・利用状況について | |||||||||||

| 経営形態 | 所在地域 | 素材生産量(平成9年) | うち皆伐割合 | 高性能機械を利用して生産した生産量割合 | 最初に高性能林業磯城を導入した年(西暦) | 導入高性能林業機械(台数) | |||||||

| フェラバンチャ | スキツダ | プロセッサ | ハーペスタ | フオワーダ | タワーヤーダ | 計 | |||||||

| m3 | % | % | 年 | ||||||||||

| 1 | 会社 | 近畿 | 20,000 | 100 | 40 | 1992 | 1 | 1 | |||||

| 2 | 森林組合 | 中国 | 11,789 | 83 | 1995 | 1 | 1 | ||||||

| 3 | 森林組合 | 中国 | 11,000 | 30 | 20 | 1992 | 1 | 1 | |||||

| 4 | 会社 | 近畿 | 10,000 | 90 | 80 | 1996 | 1 | 1 | |||||

| 5 | 会社 | 中国 | 10,000 | 90 | 90 | 1994 | 1 | 2 | 3 | ||||

| 6 | 森林組合 | 中国 | 8,380 | 89 | 91 | 1992 | 1 | 1 | |||||

| 7 | 個人 | 近畿 | 8,000 | 100 | 10 | 1995 | 1 | 1 | |||||

| 8 | 森林組合 | 中国 | 7,800 | 5 | 1987 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 9 | 森林組合 | 中国 | 7,000 | 30 | 30 | 1990 | 1 | 1 | |||||

| 10 | 会社 | 中国 | 7,000 | 99 | 70 | 1988 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 11 | 森林組合 | 中国 | 7,000 | 95 | 12 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 12 | 森林組合 | 中国 | 6,500 | 45 | 55 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 13 | 会社 | 近畿1 | 6,000 | 100 | 100 | 1992 | 1 | 1 | |||||

| 14 | 会社 | 近畿 | 5,000 | 100 | 100 | 1995 | 1 | 1 | |||||

| 15 | 個人 | 近畿 | 5,000 | 100 | 100 | 1992 | 1 | 1 | |||||

| 16 | 森林組合 | 中国 | 4,953 | 95 | 1993 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 17 | 会社 | 中国 | 4,500 | 90 | 1988 | 1 | 1 | ||||||

| 18 | 森林組合 | 近畿 | 4,352 | 70 | 34 | 1992 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 19 | 会社 | 北陸 | 4,000 | 70 | 100 | 1987 | 1 | 1 | |||||

| 20 | 各種団体組合 | 近畿 | 3,800 | 100 | 100 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 21 | 会社 | 中国 | 3,731 | 100 | 100 | 1996 | 1 | 1 | |||||

| 22 | 森林組合 | 中国 | 3,366 | 89 | 13 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 23 | 森林組合 | 近畿 | 3,300 | 55 | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 24 | 森林組合 | 近畿 | 3,200 | 45 | 80 | 1992 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||

| 25 | 森林組合 | 近畿 | 3,043 | 28 | 20 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 26 | 個人 | 近畿 | 3,000 | 95 | 90 | 1992 | 1 | 1 | |||||

| 27 | 森林組合 | 近畿 | 3,000 | 100 | 50 | 1995 | 1 | 1 | |||||

| 28 | 会社 | 近畿 | 3,000 | 70 | 40 | 1993 | 1 | 1 | |||||

| 29 | 個人 | 近畿 | 2,769 | 9 | 100 | 1991 | 2 | 2 | 4 | ||||

| 30 | 会社 | 中国 | 2,500 | 100 | 40 | 1996 | 1 | 1 | |||||

| 31 | 会社 | 中国 | 2,500 | 100 | 70 | 1995 | 1 | 1 | |||||

| 32 | 森林組合 | 北陸 | 2,454 | 72 | 74 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 33 | 会社 | 中国 | 2,371 | 70 | 37 | 1995 | 1 | 1 | |||||

| 34 | 会社 | 近畿 | 2,000 | 50 | 100 | 1990 | 1 | 1 | |||||

| 35 | 会社 | 近畿 | 1,800 | 0 | 100 | 1993 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 36 | 森林組合 | 近畿 | 1,200 | 33 | 25 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 37 | 森林組合 | 近畿 | 1,200 | 90 | 0 | 1997 | 1 | 1 | |||||

| 38 | 第3セクター | 中国 | 1,000 | 70 | 70 | 1995 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||

| 39 | 森林組合 | 中国 | 1,000 | 0 | 100 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 40 | 森林組合 | 中国 | 982 | 90 | 10 | 1994 | 1 | 1 | |||||

| 41 | 森林組合 | 近畿 | 680 | 80 | 93 | 1996 | 1 | 1 | 2 | ||||

| 42 | 森林組合 | 北陸 | 500 | 20 | 1993 | 1 | 1 | ||||||

| 43 | 個人 | 北陸 | 100 | 100 | 1989 | 1 | 1 | ||||||

| 44 | 個人 | 北陸 | 1975 | 1 | 1 | ||||||||

| 45 | その他 | 近畿 | 1993 | 1 | 1 | ||||||||

| 46 | 森林組合 | 中国 | 1997 | 1 | 1 | ||||||||

| No. | 経営形態 | (問).間伐作業に高性能機械を使用する場合(あるいは仮に使用するとした場合)、どのような問題点があるのか。 |

| 1 | 会社 | 採算面で話にならない。 |

| 3 | 森林組合 | 問15の問題点(事業量・作業現場確保の困難、林道の未整備等)に加え、林分を揃える従来のような伐採(選木)が出来ない。残存木に傷を付けやすい(横取りが出来ない)。 |

| 4 | 会社 | 川の流域を中心に、間伐場所の拡大。林道の整備 |

| 5 | 会社 | 林家の理解、間伐ロットが小さい。 |

| 6 | 森林組合 | 道の整備が十分でないので、高性能機械が利用できない。 |

| 7 | 個人 | ●林道・作業道の密度、●機械の価格、●労働者の作業の軽減に本当になるか。間伐は、作業する者にとっては危険性が増す。また労働に頼る所が多々ある→労働者の減少、生産量の減少へとつながると思われる。 |

| 9 | 森林組合 | 作業路の開設が困難な現場の場合、架線集材となる。この場合、全幹集材が難しい |

| 10 | 会社 | 狭い林地で作業を行うので機械がフルに稼働できない。 |

| 11 | 森林組合 | 伐採(懸り木)、搬出(支障になる)等で、費用が高く付く |

| 12 | 森林組合 | グラップルの使用は場所が限られる。出荷量の多い現場でないとコストが合わない。土場が広くないと使用が困難。 |

| 14 | 会社 | 作業場所の狭い林内に入ると残存木に傷を付ける。また機械が作業木に当たり損傷する率が高い。林外搬出が良いが費用が高くつくのと作業場所が少ない。 |

| 16 | 森林組合 | 間伐木を搬出する場合、残存木に傷が付きやすい。 |

| 18 | 森林組合 | 他人の山林を通過する場合に立木及び山林を荒らすこと。機械の設置場所及び山土場が少ない。 |

| 19 | 会社 | 残す木に傷を付けやすい。コストが30%程余計にかかる。山林所有者の意識が欲しい。 |

| 20 | 各種目体組合 | 間伐コストが売り上げを上回ってしまう。 |

| 21 | 会社 | 作業道がない。コストが高く付く。 |

| 22 | 森林組合 | タワーヤーダで搬出の場合、索を通す所を直線に伐採しなくてはならない。 |

| 23 | 森林組合 | 路網密度が低い |

| 24 | 森林組合 | タワーヤーダで作業する場合、引き上げ作業の方がよい。 |

| 25 | 森林組合 | ①搬出に手間取る(全幹集材のため)、②林内に入って作業が出来ない(立木の間隔が狭いため)、③林地、立木を痛める、④間伐木が低価格のため高性能機械でも採算がとれない。 |

| 26 | 個人 | ①材価低迷の為、間伐供出は費用倒れ(採算割れ)、②材価が良くなっても林道整備が問題。機械導入の作業場の問題。 |

| 27 | 森林組合 | 出材量が少ないため、出場にプロセッサを入れても機械稼働(造材)に見合う材が出てこない。稼働率の面からプロセッサは活用しにくい。小型のグラップルは、木寄せや積み込みなどで活用できる。 |

| 28 | 会社 | 作業道が狭い。何千本、何町歩の間伐が少ない。 |

| 29 | 個人 | 林道密度が低い。林内進入型の伐御機が理想的だが傾斜の克服が必要。特に当地方は平均傾斜度30度にもなる。間伐材搬出時の残存木の保護。 |

| 32 | 森林組合 | 林地を荒らす、残存木の損傷、枝葉の後始末、採算性の問題 |

| 33 | 会社 | 面積の少ない森林では移動の費用が高く付く。 |

| 34 | 会社 | 1本当たりの材積が少ない |

| 35 | 会社 | 特に問題点がないが、国内の機械は未だ完成されていないようで、故障がちである。これからも増やしていきたいが、機械代金が高すぎる。 |

| 36 | 森林組合 | 本線の高さに限界があるため、廻りの木を傷つけやすい。 |

| 37 | 森林組合 | 作業道の幅員が3m以上なければ使用できない。間伐の手入れが遅れているので良質材が少ない。 |

| 38 | 第3セクター | 生産性の向上を考えないと単価の安い間伐作業は採算がとれない |

| 39 | 森林組合 | ①施業実施協定(共同胞業)等である程度まとまった面積が必要となるが、その際の不在村所有者への対応。②列状間伐等搬出し易い方法であれば、より能率的に出来ると思われるが、林家への普及があまり進んでいないのでは…。 |

| 40 | 森林組合 | 事業面積が小規模であり、現場に適した機械がなく、コストが高く付く。林道・作業道等の整備をもっと積極的に行い、幅員の狭い路上にも進入できる小型の高性能機械(プロセッサ)があればよいのでは。 |

| 41 | 森林組合 | タワーヤーダによる横引作業や線道の確保に立木がじゃまになる。全本集材が困難であり、立木に傷を付けてしまう。 |

| 42 | 森林組合 | 山の傾斜によって稼働できるものに限度がある。 |

| 43 | 個人 | 仕事にならない |

| 44 | 個人 | 素材が安くて資金が不足。木材の単価が安くて、仕事をすればする程赤字。 |

| 45 | その他 | ●路網密度が低い。作業ポイントの未整備。●機械の性能が不十分、●間伐の採算性が悪い(間伐材は殆ど流通しない) |

| 46 | 森林組合 | 在来型間伐方法では高性能機械の使用はフォワーダを使うくらいである(林内に作業道を入れて)。思い切った方法(列状)間伐により機械の能力にあった方法を採る。 |

| No. | 経営形態 | (問).素材生産経営や高性能林業機械の活用などで、日頃、考えていることや行政等への意見 |

| 1 | 会社 | いくらコストの削減に努力しても、木材価格の下落に追いつけない!! |

| 2 | 森林組合 | 間伐対象林分において高性能機械の利用を考えているが、補助事業の対象林分が7齢級までとなっている。この林齢では利用間伐林分とは考えられず、この林齢の改正が望まれる。 |

| 4 | 会社 | 補助金の増大。減税。 |

| 5 | 会社 | 生産量が増大するので、製材所等への直販を考える。流通コストの削減。 |

| 6 | 森林組合 | 山林の地形に合った、高性能林業機械の指導を組合と一緒に考えてほしい。(県又は国の指導者<技術者>が少ない) |

| 7 | 個人 | 林業として合理化・コストダウン・労働生産性等を考えるとき、今日では、生産業者(組合等)や労働者、機械メーカー、行政等が熱心に行動を起こそうとも、現実は、立木所有者がその様な事を思っているか?またその様な伐採計画をしてくれるか?そうでなければ国産材の一般材は、採算がとれなくなると思われる。 |

| 8 | 森林組合 | べ一スマシン等、林業専用機が必要。林内道路網密度向上と幅員確保。高性能機械を一括調査は不適当と思う。機種毎に異なるがデータは無い。 |

| 9 | 森林組合 | 補助事業等で導入を計画した場合、まだ作業道等十分利用できる基盤整備が出来ていないからと云われるが、こうした考えを改め、まず導入することによって稼働できるよう整備をする方法とされたい。 |

| 11 | 森林組合 | 素材生産: 現場技術員の不足、材価が下落する(最低でも横道い)。高性能機械: 導入はしだいが、材価と比べて価格が高すぎる。 |

| 12 | 森林組合 | 材価が低迷しているため、間伐作業の減少。生産コストが見合わない場所が多い(グラップル使用)。 |

| 13 | 会社 | 補助金を森林組合等と同様に出して欲しい。 |

| 14 | 会社 | 今後素材生産で危機を感じるのは、林地伐採後の植林が一番大きな問題になる。現在の立木価格では販売額の大部分を植林費に取られ立木所有者は売れない。例: 5HA立木売り価750万円、跡地植林(植林ノミ)350万円、以後の手入れを加算すると計500万円。補助金80万+手入補助10万=90万、差引410万の植林負担になり、これでは立木は売れない。その上、除間伐費が加算になる。 |

| 15 | 個人 | 燃料の減税があるが、もっと手続きを簡単にして欲しい。市町村で手続きが出来るようにして欲しい。 |

| 17 | 会社 | 木材価格の安定。数量の安定。このままでは継続は難しい。 |

| 18 | 森林組合 | 材価が低迷し間伐材及び杉材等が採算がとれないため、伐採量が少なく高性能機械が活躍する場が少ない。 |

| 19 | 会社 | 素材単価の低迷で林家の山離れが進むと思われるので、公益的機能を考えて、人手不足をカバーするために、国全体で山を見直し、活性化のために、国の金と力をつぎ込んで欲しい。 |

| 20 | 各種団体組合 | 行政サイドで国産材の利用研究や需要拡大を強力に推進させて欲しい。現場サイドでいくらコストダウンに努力しても限界がある。 |

| 21 | 会社 | 作業道を設置して、又山林所有者への林業機械化への協力の呼びかけ。購入価格が高いので、稼働率アップのためにはレンタル等。 |

| 22 | 森林組合 | 傾斜地で使用できる機械が少ない(ほとんどなし)。 |

| 23 | 森林組合 | 行政の思考パターンは定型的で応用力がない。 |

| 25 | 森林組合 | 現在、木材価格が安すぎるので、皆伐の場合でも、高性能機械を導入してコストの軽減に努めているが、山元へ還元できるのはha当たり200~300万円にすぎない。このままでは林業は産業ではなく、趣味か道楽になるような気がしている。 |

| 26 | 個人 | 良い機械を導入すれば良いが、機械代金と材木代金の釣り合いがあわない。素材生産組合等(新規の組合・有志で設立の組合など)より、リースで借りて作業をするのが最も好ましい形と思うが、有志独占の利用状態で末端にはそのおかげがない。 |

| 27 | 森林組合 | ショベル型タワーヤーダは搬出の他に道路開設にも使えるため、森林組合などでは利用できるのでは。組合管内の作業では高性能機械のフル稼働のための事業量の確保が出来ない。 |

| 28 | 会社 | 県有、国有林の請負生産を考えたい。 |

| 30 | 会社 | 高性能林業機械の購入資金に対し公的補助および借入の時の返済期間の延長。 |

| 31 | 会社 | 木材価格の低迷により、生産コストを下げざるを得ないが、機械が高価なためなかなか経費削減につながらない。もっと安価な機械を! |

| 34 | 会社 | 木材価格の安定、販売流通の情報、商品開発 |

| 35 | 会社 | 購入資金に改善資金を利用しているが、5年のところを10年に伸ばして欲しい。 |

| 37 | 森林組合 | 若手労働力の確保が出来、作業効率も上がってきたが、問題の木材価格が低いので採算ぺ一スに乗っていけない。 |

| 38 | 第3セタター | 行政サイドは機械を導入すればすぐに生産性の向上と、機械の稼働状況にばかり注目するが、一度に生産性が良くなるものではないし、逆にコスト高になる場合も多い。機械を使用する人の意識と作業システムの改革を行うにはかなりの時間と労力、アイデアが必要となっている。 |

| 39 | 森林組合 | 木材価格が低迷しているが、消費者は木材がとても高価であると感じているのではないか。木造住宅はとても高いというイメージの払拭が必要ではないか。 |

| 40 | 森林組合 | 現業職員(技術者・オペレーター)等の高齢化が進む中、新しい(若者)人達を確保する上で、若い人(未経験者等)連を育成していく場所(期間2~3ヶ月)を考えてほしい。特に高性能機械の活用は、操作が複雑で短期間で色々な状況を判断し操作を行わなければならないと云うことから、現状にあったような研修をもっともっと増やしてほしい。(チェンソー、刈孔機等の使用についても) |

| 41 | 森林組合 | 行政では高性能林業機械の導入を推進しているようだが、木材価格の低迷がこのまま続くと事業量の確保が困難になり、機械の有効活用が出来ない。一刻も早く景気の回復と外材等の輸入制限など見直して欲しい。 |

| 42 | 森林組合 | 機械をうまくこなす為のオペレーターの養成および事業量の確保が先決だと思う。 |

| 43 | 個人 | 個人で買えない仕組み。森林組合は構造改善に買うも速(ママ)他に売る。県にてオペレータ養成しても人は皆森林組合1人で1年2年で全部組合やめている。オペレータ養成しても山に間尺に合わない。 |

| 44 | 個人 | アフターサービス、指導が不足である。 |

| 46 | 森林組合 | ①補助金対象機械の補助率を50%位にしてもらいたい(林業政策が特に市況が悪い)。②国産材の低価格補償制度の導入。③公社・公団等の事業を各地元森林組合に委託管理料を払い実施させる。 |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.