ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第43号 > 年報第43号 主要な研究成果

ここから本文です。

年報第43号 主要な研究成果

1.ホオノキの結実に現れる近交弱勢とその集団間変異

石田 清(森林生態研究グループ)

1. はじめに

樹木は一般に大きな近交弱勢注1)を示す。樹木集団における遺伝的多様性の維持機構を明らかにし、遺伝的管理手法を開発するためには、近交弱勢の実態とその遺伝学的メカニズムを知ることが不可欠である。近交弱勢は主に劣性有害遺伝子注2)によって生じ、近親交配が続くと近交弱勢の大きさが減少すると予想されている(パージ仮説)。近親交配の程度が異なるホオノキの3集団で胚の生存率、種子量、発芽率が示す近交弱勢を調べ、この理論的予想を検討した。

2. 調査方法

近交係数(近親交配の度合い)が異なるホオノキ3集団(福岡市油山、札幌市羊ヶ丘、札幌市簾舞)で2000年に1集団あたり5母樹で人工受粉(自家受粉・他家受粉)を行い、得られた果実を用いて胚の生存率(種子数/胚珠数)と種子重を調べた。さらに発芽実験を行って発芽率を調べ、これらの3形質について受粉処理と集団を主効果とする2元分散分析を行った。また、各形質について近交弱勢の大きさ(δ: δ = 1 - [自殖子孫の集団平均値]/[他殖子孫の集団平均値])を推定した。

3. 結果と考察

ホオノキの結実と種子に及ぼす受粉処理の影響は、胚の生存率と種子重で有意であり、発芽率では有意でなかった(有意水準5%)。一方、受粉処理と集団の交互作用は胚の生存率と発芽率で有意であった(有意水準5%)。3集団ともに胚の生存率は近交弱勢を示し、種子重は外交弱勢注3)を示した(表-1)。発芽率については外交弱勢を示す集団と近交弱勢を示す集団の両方が認められた。これらの結果は、胚の生存率に劣性有害遺伝子が原因で生じる近交弱勢が現れることを示唆している。胚の生存率が示すδ値は近親交配が大きい集団ほど小さいことから、この形質に現れる近交弱勢と近親交配の関係はパージ仮説と矛盾しない。種子重と発芽率が示す外交弱勢の遺伝学的メカニズムについては今後の検討が必要である.

注1) 近親交配によって子孫の生存率や成長量が低下するという現象。近親交配由来の子孫が示す生存率や成長量の低下の程度を示す測度としても用いられ、近交弱勢の程度が大きいことを単に「近交弱勢が大きい」とも書く。

注2) 有害効果が劣性である遺伝子。例えば完全劣性有害遺伝子の場合、有害遺伝子と正常遺伝子とのヘテロ接合体は正常遺伝子のホモ接合体と変わらない形質値を示す。

注3) 他殖子孫(任意交配由来の子孫)の方が自殖子孫(近親交配由来の子孫)よりも低い生存率や成長量を示すという現象。劣性有害遺伝子は外交弱勢の原因とはならない。

| 集団 | 形質 | |||

| 胚の生存率 | 種子重 | 発芽率 | ||

| 福岡市油山 | (-0.015) | 0.813 | -0.314 | -0.553 |

| 札幌市羊ヶ丘 | (0.080) | 0.713 | -0.215 | 0.543 |

| 札幌市簾舞 | (0.150) | 0.386 | -0.162 | 0.858 |

括弧内の数値は近交係数(アロザイム7遺伝子座で求めたWrightのFis)を示す。

2.森林の遷移をアニメーション化する

伊東宏樹(森林生態研究グループ)

1. はじめに

近年のパーソナルコンピュータの発達により、かつては専用のハードウェアを必要としていたような3次元画像やアニメーションを手軽に製作できるようになった。伊東(2002)は、POV-Ray(The Persistence of Vision Raytraoer: http://www.povray.org/(外部サイトへリンク))などのフリーソフトウェアを使用して林分データを3次元画像として可視化する方法について述べた。本稿では、そのような方法で作成した画像をアニメーション化して時間的変化を表現する方法について考察した.

2. 材料および方法

使用した機材は以下のとおりである。パーソナルコンピュータとしてアップルコンピュータ製Power Mac G4を使用した。オペレーションシステム(OS)にはMac OS X 10.2を使用した。3次元画像の生成にはPOV-Rayを、動画の作成にはmpeg_encodeを使用した。使用したバージョンはそれぞれ3.5および1.5bで、UNIX用ソースファイルを、上記OS上でコンパイルして使用した。また、林分データからPOV-Rayのデータファイルを生成するプログラムにはスクリプト言語のRuby(バージョン1.6.7)を使用した。アニメーション化する林分のデータとして、伊東(2001)および伊東(2002)で使用した銀閣寺山国有林の林分データを用いた。伊東(2001)の方法により、1993年以降60年分の森林の遷移のシミュレーションを行い、その結果を3次元画像のアニメーションで表現した.

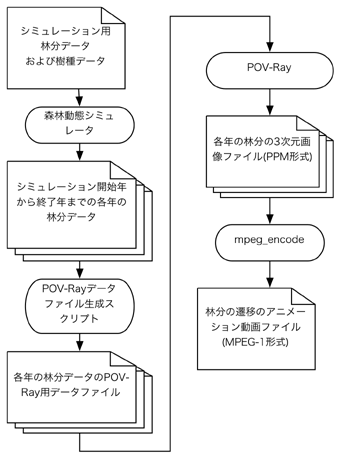

全体の処理の流れを図-1に示す。まず、対象林分のデータおよび環境・種特性のデータを用意し、伊東(2001)の方法により60年間のシミュレーションを行った。その結果、シミュレーション期間中(1994年から2053年に相当)の毎年の林分データ(樹種・位置・胸高直径・樹高)を出力した。これらの林分データを、伊東(2002)の方法により、RubyとPOV-Rayを用いて3次元画像(PPM形式)として出力した。すなわち、シミュレーション期間中の各年の林分状態を表現した60枚の画像ファイルが得られることになる。これらの画像ファイルをmpeg_encoodeを使用して統合し、最終的にMPEG-1形式の動画ファイルとして出力した。

図-1 処理の流れ

3. 結果および考察

最終的に出力された助画の再生中の画像を示す(口絵参照)。図では、1年目の状態および12年目から60年目の状態までを12年ごとに示した。実際の動画では各年ごとの状態が順に表示される。成長に伴い樹高が高くなる様子や、落葉広葉樹が減少し、常緑樹の優占度が増大する様子が見てとれた。今回はシミュレーションによる予測データを用いたが、林分の長期観察データがあれば実際の林分の遷移をもアニメーションで表現することが可能である。近年、パーソナルコンピュータを用いたプレゼンテーションがよく行われるようになったが、その様な場面で森林の動態を表現する際に有効であると考えられる。

4. 参考文献

伊東宏樹 (2001) シミュレーションモデルによる広葉樹二次林の遷移の予測―銀閣寺山国有林について―. 森林応用研究 10(2): 27-35.

伊東宏樹 (2002) POV-Rayを使用した林分データの可視化. 森林応用研究 11(2): 63-67.

3.旧玉野試験地における林野火災跡地の侵食土砂量の変化

後藤義明(大気一森林系チーム)

深山貴文・玉井幸治・小南裕志(森林環境研究グループ)

1. はじめに

森林火災による被害は立木の燃焼のみにとどまらず、森林の持つ公益的機能の低下にまでおよぶ。森林の焼失により短期的に現れる侵食や崩壊による土砂生産の増大は、流域における土砂災害や林地の地力低下につながる。本研究は岡山県玉野市に位置する旧玉野試験地において、林野火災後の侵食土砂量の変化を明らかにすることを目的として行った。

2. 調査地の概要および調査方法

旧玉野試験地は瀬戸内地方のはげ山を経済的に緑化するための治山工法の開発を目的として開設された試験地であり、1995年8月27日に玉野市神登山山系で発生した林野火災により、試験地のほぼ全域が被災した。ここでは緑化工の施行内容の差異が侵食土砂量と地表流出量に及ぼす影響を解明するため、集水地形をした16個の試験区が設定されている。今回の調査ではこのうち、緑化工事が行われ火災前には植被率がほぼ100%に達していた5号区と12号区および緑化工事が行われず裸地の状態だった15号区を調査区に選んだ。各調査区には試験地設定時に侵食土砂量測定用のコンクリート製沈砂槽が設置されている。1995年12月に測定を開始し、1996年6月より3ヶ月に1回侵食土砂量を測定した。雨量計を設置して降水量を測定するとともに各調査区の植被率を記録した。調査は1999年9月まで行った。

3.結果と考察

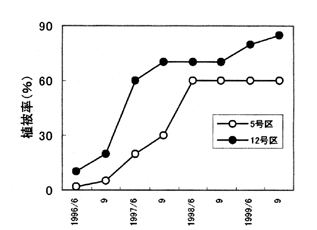

図-1には各調査区全体の植被率の変化を示した。12号区ではネザサの回復により、2年後から植被率が急速に増加した。これに対し5号区では植生の回復が遅れ、被災の2年後でも植被率は30%であった。5号区では、火災の4年後の1999年の段階でも、植被率は60%にとどまっていた。裸地区である15号区は調査期間を通して植被率は0%であった。

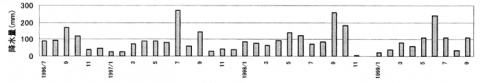

図-2には侵食土砂量の変化を、図-3には降水量の変化を示した。いずれの調査区でも降水の多い期間に多くの侵食土砂が観測された。5号区と12号区では1997年まで年間4t/ha租度の侵食土砂が観測されたが、1998年以降は5号区、12号区ともに侵食土砂はほとんど観測されず、植被率が60%でも侵食防止効果が十分に現れることがわかった。また火災直後でも15号区に比べ侵食土砂量は30%程度にとどまっていた。これは5号区や12号区には火災前にネザサやコシダが繁茂しており、火災後もマット状の根茎によって侵食が防止されたためと考えられる。15号区では年間15~20t/haの土砂が観測された。

図-1 植被率の変化

図-2 侵食土砂量の変化

図-3 降水量の変化

4.高密度に植栽されたヒノキ林におけるアルベドの特性

玉井幸治(森林環境研究グループ)

1. はじめに

アルベドは地表面に入射した日射量に対する反射量の比率であり、地表面熱収支にとって重要である。他の植物群落に比べて森林群落の林冠は厚く、葉の重なりも多い。そのため一旦反射された光も他の葉によって再度反射されることが多いことなどにより、森林群落のアルベドは比較的小さい。一方でアルベドは間伐により低下するなど、森林の状態にも依存する。従来の研究では、ヒノキの立木密度は最大でも2,200本/ha程度であった。一般にヒノキ林の植栽密度は3,500~4,000本/haである。植栽後の自己間引きなどを考慮すると、従来の研究報告は一般的なヒノキ林の立木密度の範囲を網羅しているともいえる。しかし極端に高密度な森林におけるアルベドの数値は興味深いところである。そこで立木密度が20,000本/haに相当するヒノキ林においてアルベドを測定したので、報告する。

2. 観測林分と観測方法、計算方法

観測林分は、森林総合研究所関西支所内の桃山実験林にある13年生(1991年現在)のヒノキ人工林である。林分面積は5aで、立木密度は20,000本/haに相当した。1990年現在におけるヒノキの平均樹高は7.0m、平均胸高直径は6.2cmであった。高さ5.0~7.0mの範囲では生葉が、3.5~5.0mの範囲では茶変色した枯葉が、林冠層を形成していた。

林分のほぼ中央に設置した観測塔の高さ9.0mにおいてアルベドを測定した。観測は1991年12月~1992年2月と1992年6月1日~7月31日と8月31日~9月1日に断続的に行った。

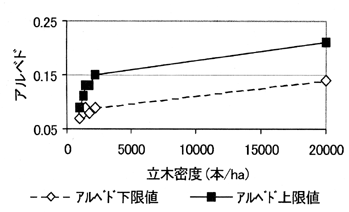

3. 結果と考察

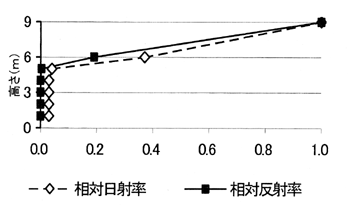

ばらつきは多少あるものの、アルベド値はおおむね冬期には0.14~0.17(平均0.157)、夏期には0.18~0.21(平均0.195)の範囲内にあった。従来の報告例による値と比べて、本研究による値は大きな傾向にあった(図-1)。その原因としては、林冠層の密度が高いために林冠表面での遮蔽が大きく、林冠層の内部に日射量が入り込みにくいためと考えられる。森林のアルベドが一般に低いのは、林冠層内において一度反射された光が再度反射されるなど減衰し、林冠上へ射出されにくいことも一因である。本研究の場合、林冠層上部である高さ6mにおける相対日射率と相対反射率の平均値はそれぞれ37%、19%、林冠層下部である高さ5mにおけるそれらは、それぞれ4%、1%以下であった(図-2)。これは、日射量の約6割が林冠層上部で吸収され、下部にはほとんど到達しないこと、反射量のほとんどは林冠層の上端部(厚さ1m以下)から射出されていることを示している。すなわち極めて高密度に植栽された林分では日射が林冠層の深くまで入射せず、上端部付近において速やかに林冠上へ反射光が射出されることなどにより、アルベドの値が大きくなったと考えられる。

図-1 アルベドと立木密度の関係

図-2 相対日射率、反射率のプロファイル

5.山城試験地の尾根部気象観測タワーにおける二酸化炭素貯留量について

小南裕志・深山貴文・玉井幸治(森林環境研究グループ)

後藤義明(大気一森林系チーム)

1. はじめに

微気象学的に森林群落の炭素収支を測定する場合、森林一大気間での二酸化炭素の交換量の測定を行うのが一般的である。森林一大気間のCO2フラックス(流束密度)の測定においては、群落上のCO2フラックス(Fc)と群落内二酸化炭素貯留量(Fs)の時間変化を同時に測定し、両者の和を二酸化炭素交換量として考える。しかし日本のように比較的起伏に富んだ地形に森林が存在する場合には、夜間に二酸化炭素が群落内に貯留され、次の朝までに水平移流等によって系外へ脱出している可能性も考えられる。そこで本調査では、山城試験地の微気象学的観測とチャンバー法の観測結果の比較を行った。そして微気象学的観測が、大気安定度(強い対流や風によって低くなる目安)の高い場合と低い場合にどのような反応を示しているかを見ることによって、複雑地形における二酸化炭素貯留量の測定について評価した。

2. 調査地の概要および調査方法

調査は京都府相楽郡山城町内の山城試験地の尾根に設置された気象観測タワーで行った。乱流変動法による群落上のCO2フラックスの観測は、タワー頂部26.2mに設置した超音波風速計による鉛直風速と、同位置からタワー下部まで吸入して赤外線ガスアナライザーで測定した空気中のCO2濃度を、10Hzで観測して行った。群落内二酸化炭素貯留量の時間変化は、乱流変動法を行った高さから群落内まで8高度について30分に一回CO2濃度を測定し、その濃度勾配から求めた。同時にこれらの微気象学的測定を評価するための方法として、同流域内に土壌呼吸と葉群二二酸化炭素交換量を自動的に測定するチャンバーを設置し、土壌面一大気間、葉面一大気間のCO2フラックスの日変動と比較した.

3. 結果と考察

u*(乱流の強さを表すスケール)0.25m sec-1をしきい値とし、それ以上を大気安定度が低い場合、それ未満を高い場合と仮定した。図-1(a)には夜間の風速が強く大気安定度が低い場合、図-1(b)には夜間の風速が弱く大気安定度が高い場合の、Fc+Fs(○)とFs(+)さらにチャンバー法で求めたCO2フラックス(△)の日変動を示した。

図-1(a)では風速が強いため、夜間であっても乱流交換が比較的速やかに進行しており、乱流変動法による夜間の呼吸量とチャンバー法の結果は良い対応を示し、貯留量自体が非常に少なかった。そのため朝方からの立ち上がりのカーブも乱流変動法とチャンバー法で非常によく一致した。一方、図-1(b)では呼吸最がほとんど観測されず、呼吸量の多くが貯留量に依存していると考えられた。しかしその量はチャンバー法との比較では十分ではなく、微気象観測が呼吸量を過小評価していることが見て取れた。また若干ではあるが夜間の貯留による朝方の乱流変動観測値の遅れも観測された。

2001年1年間の夜間呼吸量の観測では、大気安定度が高い場合にFsのFc+Fsへの寄与度は28%で、低い場合には0.5%程度であった。大気安定度が高い場合、夜間のCO2フラックスは貯留量を考慮に入れてもチャンバー法の60%程度とかなり低い値となっており、群落内に貯まった二酸化炭素は何らかの方法で流域外に脱出していると考えられた。

図-1 乱流変動法+貯留量観測によるCO2フラックス(○)、群落内貯留量(+)、チャンバー法によるCO2フラックス(△)の日変動

(a: u* >= 0.25 m sec-1, b: u* < 0.25 m sec-1)

6.自動開閉式葉群チャンバーの開発とコナラにおける測定例

深山貴文(森林環境研究グループ)

1. はじめに

複雑地形上の森林における乱流変動法によるCO2フラックスの長期的な観測結果に対してはチャンバー法などの他の手法との相互比較による評価が必要とされている。そこで、本研究では樹冠上の葉群において自動的にCO2フラックスを長期にわたって連続的に測定できる自動葉群チャンバーの開発を行った。さらに、この自動葉群チャンバーを実際に森林群落内のコナラ陽樹冠に設置し、CO2ガス交換量について連続的な季節変動の観測結果を得たので報告する。

2. 試験地と方法

試験地は京都府南部の相楽郡山城町に位置する山城試験地である。本試験地は風化花崗岩を表層地質とする丘陵部に位置し、標高220m、流域面積1.6haの流域試験地である。植生としてはコナラ、ソヨゴ等の落葉樹と常緑樹の混交林で、それぞれの胸高断面積合計は13.3m2ha-1と6.3m2ha-1である。自動葉群チャンバー周辺の平均樹高は約10mである。観測に用いた自動葉群チャンバーは、幅36cm、長さ50cm、高さ30cmで54Lの容積を持つ。チャンバーの素材は主にガラス板とステンレス枠で、チャンバー底面が換気口となっており、これがモーターの駆動力によって一定間隔で自動的に開閉する。内部には循環換気用の小型ファン、外部に冷却用の大型ファンが付随する。山城試験地の尾根上のコナラの周囲に足場パイプを用いて高さ10mのタワーを設置し、自動葉群チャンバー内にコナラ陽樹冠の葉群を挿入してビニールシートで枝全体を固定した。測定間隔は30分とし、5分間チャンバーを密閉させ、3分間のCO2濃度の変化量からCO2交換量の測定を行った。観測期間は2001年5月28日から同年12月4日までで、同時にLi-cor社製のLAI-2000による葉面積指数(LAI)の測定、チャンバー内の葉数、日射量、チャンバー内気温、外気温、湿度等についての観測を行った。

3. 結果および考察

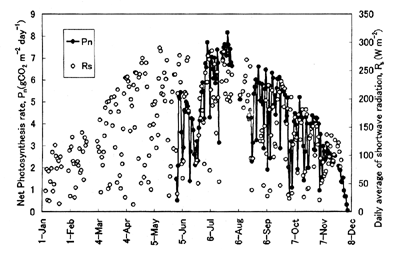

図-1には正味光合成量と日射量の季節変化を示した。正味光合成量は、日中の負のCO2フラックスを合計して求めた日合計値で、日射量は日平均値である。正味光合成量は5月下旬から7月下旬にかけて急速に上昇し、そのピークは、4月下旬に観測されたLAIのピークから約3ヶ月遅れて観測された。この遅れは葉の成熟期間の影響も考えられるため、今後、開葉初期のデータの蓄積が必要である。正味光合成量はピークの後、日射量と共に減衰し、両者の減衰のパターンは非常に近かった。このことから、正味光合成量の減衰は主に日射量の減衰によって支配される可能性が高いと考えられた。

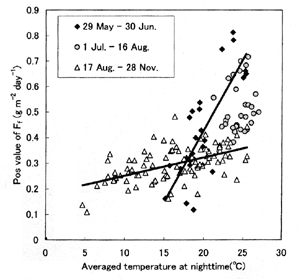

図-2には観測期間中における夜間の正のCO2フラックスと平均気温の関係を示した。夜間の正のCO2フラックスは呼吸量によるものである。図中では観測期間を観測初期、中期、後期の3つに分け、それぞれ異なるシンボルで示した。温度と呼吸量の関係は各期間ごとに異なっていた。これは呼吸量の開葉期初期の急激な増加、中期の急激な減少、後期の緩やかな減少によるものであり、葉面における正確な呼吸量を長期的に求めるためには、このように自動的な測器による連続観測が重要であると考えられた。

図-1 正味光合成量(Pn)と日射量(Rs)の季節変化

図-2 観測期間中における夜間の呼吸量と平均気温の関係

7.近畿地域における渓流水中の窒素形態

金子真司・平野恭弘(森林環境研究グループ)

1. 目的

森林から流出する渓流水中の窒素は、無機態室素と有機態窒素に区分され、両者を併せて全窒素と呼ばれる。わが国では無機態窒素のみしか測定されないことが多いが、欧米における調査では渓流水中の有機態窒素が全窒素の2~3割を占める例が報告されており、有機態窒素が窒素流出の主体をなしている渓流も報告されている。わが国の渓流においても全窒素に占める有機態窒素の割合が高いならば、無機態窒素の測定結果に基づく現在の窒素流出量は実際よりも少ない可能性がある。そこで本研究では有機態窒素が全流出窒素に対してどの程度の割合を占めるか調査を行った。

2. 試料および測定方法

分析に用いた渓流水は、京都府相楽郡山城町の山城試験地(34°47′N, 135°50′E)と京都市山科区安祥寺山国有林の渓流(35°0′N, 135°49′E: 安祥寺川)から採取した。山城試験地では量水堰堤の直上(Ya)、最上流部の湧水(Yb)、試験地の隣接流域(Yc)の3箇所で、安祥寺川は酸性雨モニタリング試験地付近(An)で採取した。試料の採取は2001年10月から2002年に3月にかけての無降雨日に月2回の間隔で行った。無機態窒素の定量はイオンクロマト法で行い、全窒素の定量をペルオキソ二硫酸カリウム分解法で行った。無機態窒素としてN03-、N02-、NH4+を定量したが、N02-は検出限界以下の濃度であったので、N03-とNH4+の合量を無機態窒素とした。全窒素量から無機態窒素量を引いた値を有機態窒素とした。

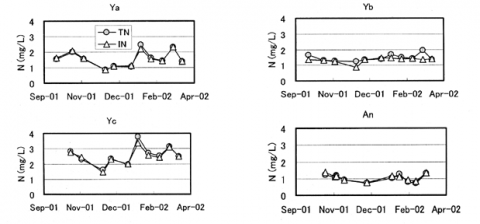

3. 結果および考察

無機態窒素は4地点のいずれの試料も大部分がNO3-で、NH4,+は無機態窒素の6.1±2.6%と少なかった。図は各地点での無機態窒素と全窒素の経時変化を示したものである。4地点とも無機態窒素と全窒素の濃度変化のパターンは一致しており、両者の折れ線もほぼ重なっていた。このことは有機態窒素含量はいずれの地点でも低いことを意味している。ただし、Ybでは全窒素と無機態窒素の差が大きな場合があり、最大で全窒素の30%が有機態窒素であった。また図において無機態窒素が全窒素よりも大きい場合が見られたが、これは測定誤差によるものと推定される。全試料について無機態窒素(IN)と全窒素(TN)の関係を比べると以下の関係が成り立った。

IN = TN × O.962 (r2=O.949、n=42)

以上より、有機態窒素は全窒素の3.8%と推定された。すなわち、調査した渓流では無降雨時における有機態窒素の割合は小さく、全窒素の大半は無機態であることが明らかになった。調査した渓流は有機態窒素が優占する渓流に比べて無機態窒素濃度が1mg N•L-1以上と高いので、相対的に無機態窒素濃度の割合が高くなっていると推定された。

渓流水中の無機態窒素濃度(IN)と全窒素濃度(TN)の経時変化

8.シカとササが土壌中の無機態窒素濃度の変動に及ぼす影響

古澤仁美(森林環境研究グループ)・日野輝明(野生鳥獣類管理チーム〕・

伊東宏樹(森林生態研究グループ)・高畑義啓(生物被害研究グループ)・

上田明良(生物多様性研究グループ)

1. はじめに

我々は奈良県大台ヶ原においてシカとササが土壌の窒素動態に及ぼす影響を1997年から操作実験にもとづいて定量的に調査してきた。1997~1999年までの土壌中の水溶性の無機態窒素濃度(NH4+、NO3-)ではシカ、ササ処理の影響が認められている。これらの濃度の変動要因を明らかにするため、2001年までのデータを含めて土壌中の水溶性の無機態窒素濃度と窒素無機化速度との対応関係を検討した。

2. 方法

土壌の水溶性の無機態窒素濃度は1997年から2001年まで5ないし6月、9ないし10月の年2回測定した。シカの侵入の有無(侵入あり=D1、排除=D0)、ササの有無(あり=S1、除去=S0)を組み合わせた4処理区で、土壌(0~5cm)を採取して2mmの篩を通し、生土対水1:5で振とう抽出した抽出液のNH4+、N03-をイオンクロマト法で分析した。

土壌の窒素無機化速度は2000年5月、7月、10月に測定した。上述と同様の4処理区で、土壌(0~5cm)を採取し2mmの篩を通したのち、ピン培養法で培養した(培養:42日、15℃)。窒素の無機化には、有機態の窒素からアンモニアに無機化される(アンモニア化成)、アンモニアから硝酸になる(硝化)の2段階ある。アンモニアと硝酸の42日間の正味の増加量をそれぞれ蒸留法で定量し、アンモニア化成速度、硝化速度を計算した.それと同時に、採取直後のバイオマスCを薫蒸抽出法で測定した。

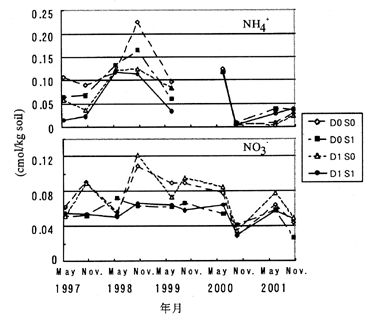

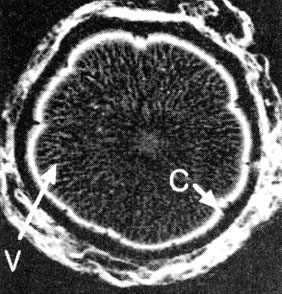

3. 結果と考察

それぞれの処理区の水溶性無機態窒素濃度を図-1に示した。NH4+では秋のみシカの負の効果が認められた。ササの効果は有意ではなかったが、2000年以降ササあり区でササ除去区より高くなる傾向が認められた。アンモニア化成速度はササあり区でササ除去区より有意に高いことが認められ、2000年以降の水溶性NH4+濃度の傾向と一致した(図-2)。アンモニア化成速度は植物から供給される落葉の窒素量に影響されるといわれている。ササ除去区ではササの葉リターの供給がほとんどなくアンモニア化活性が低下したと考えられた。アンモニア化成速度においてシカ処理で有意な差がないことから、NH4+で認められたシカの負の効果はアンモニア化成速度以外のなんらかの要因によると考えられ、今後検討する必要がある。

NO3-では、ササの効果が有意でササ除去区の方が濃度が高かった(図-1)。硝化速度にはシカ、ササによる有意な差は認められなかった(図-2)。硝化速度はすべての測定月で微生物バイオマスCと正の相関が認められた(5月、10月でp<0.0001、7月ではp=0.034)。しかし、微生物バイオマスCにはシカ、ササ処理の影響が認められず、そのため硝化速度も処理の影響がでなかったと考えられた。そして硝化速度に差がないことから、NO3-濃度のササ処理による差は、主にササが硝酸を吸収する量の差によることが示唆された。

図-1 各処理区の土壌中の水溶性NH4+濃度およびNO3-濃度(n=6).

図-2 各処理区の(a)アンモニア化成速度 (b)硝化速度(n=5). 図中のバーは標準偏差を示す。

9.アカネズミにおけるタンニン結合性唾液タンパク質の検出

島田卓也 (生物多様性研究グループ)

1. 研究の目的と背景

森林性の野ネズミにとって、コナラ属樹木の種子(堅果)は秋から冬にかけての重要な資源である。アカネズミ、ヒメネズミなどの日本産野ネズミに関しても落果時期の集中的な堅果利用が数多く報告されている。ところが、コナラ、ミズナラなどの堅果には、消化管への損傷や消化阻害作用を引き起こすタンニンが乾重比にして3~9%という高濃度で含まれており、堅果の摂取は何らかの生理的なコストを伴うことが予測される。

実際に、ミズナラおよびコナラ堅果のみをアカネズミに供餌したところ、体重が著しく減少し、ミズナラの場合には2週間で8個体中6個体が死亡した。自然条件下のアカネズミは、何らかの生理的・行動的なメカニズムによって堅果中のタンニンの致死的なダメージを回避しているものと考えられる。哺乳動物においてタンニンに対抗するための生理的なメカニズムとして最も重要だと考えられているのは、タンニン結合性唾液タンパク質(Proline-rich proteins: PRP)である。PRPは、唾液中に分泌されるタンニンとの親和性の高いタンパク質であり、口腔でタンニンに結合し、タンニンの活動を阻害することによってタンニンを無害化する機能を有している。しかしながら、PRPは、すべての哺乳動物に存在するわけではなく、PRPを持たない動物(ウシ、ヒツジ、アメリカハタネズミなど)も知られている。アカネズミをはじめとする森林性野ネズミがPRPを分泌するかどうかは未だ調べられたことがない。

そこで、アカネズミがPRPを有するかどうか、タンニンの摂取によって分泌が誘導されるかどうかについて検討を行った。

2. 調査方法

実験には、京都府京田辺市で捕獲したアカネズミ成体12個体を用いた。うち7頭にはコナラ堅果を供餌し、5頭にはコントロールとしてマウス用人工飼料を与えた。15日間の供餌の前後に唾液を採取し、PRPの抽出および定量を行った。唾液を採取するために、塩酸ケタミンおよび塩酸キシラジンを1:1で混合したものを用いてアカネズミの麻酔を行った。唾液の浸出を促すために催唾作用のあるカルバコールを投与し、以後10分間に分泌された唾液をマイクロピペットで採取した。採取された唾液は重量を量り、-80℃にて保存した。

唾液0.1mlに当量のトリクロロ酢酸を加え、撹拝後、遠心分離し、上清を採取した。この過程をもう1回繰り返し、集めた上清を検液とした。PRPはトリクロロ酢酸に溶け上清に存在するが、他の唾液タンパク質は沈殿するため、この方法によってPRPの抽出が可能である。検液を水酸化ナトリウムで中和し、透析チューヴ(分画分子量10000)に入れ、純水中で24時間透析を行いトリクロロ酢酸を除去した。チューブ内の検液を定量に希釈し、Bradford法によってタンパク質濃度を決定した。相対PRP量は、単位時間当たり単位体重当たりの唾液中に含まれるPRP量と定義した。

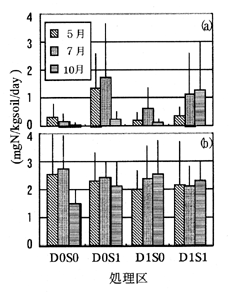

3. 結果と考察

実験に用いた全ての個体からPRPが検出された。供餌前後で相対PRP量を比較すると、コントロール群、コナラ群のいずれにおいても、有意な増加が認められた(図-1、t検定:コントロール群、P < 0.05;コナラ群、P < 0.001)。コナラ群では8.3倍に、コントロール群では3.5倍に増加していた。コナラ群においては、コナラ堅果中のタンニンの摂取によってPRPが誘導されたものと考えられたが、コントロール群で相対PRPが増加した原因は不明である。堅果から生じる揮発性成分がPRPの誘樽をもたらした可能性がある。

以上の結果から、アカネズミは、PRPの誘導によって食物中のタンニンに対抗している可能性が示唆された。今後は、PRPの実際の効果を検証していく必要がある。

図-1 アカネズミにおける相対PRP量の変化

誤差線は標準偏差を表す

10.NMR-CTによる樹幹内の水分分布および罹病組織の検出

黒田慶子・高畑義啓 (生物被害研究グループ)

神原芳行・井上敬・小川彰 (岩手医科大)

1. はじめに

樹木の水分通導機能ならびに木部の含水率は樹木の生理的活性と密接な関係がある。強度の水ストレスを受けた樹木は罹病しやすく、萎凋病の症状が速く進行することが経験的に知られている。しかし生きている樹木の内部を非破壊で観察するのは困難であったため、詳しいデータを得ることができなかった。そこで新たな試みとして、岩手医科大学超高磁場MRI研究施設との共同研究でNMR-CT(MRI、核磁気共鳴画像法)による水分分布の検出を検討した。また、微生物感染を受けた樹木組織の状態を経時的に観察する目的にこの方法が利用できるかどうか検討した。

2. 試料と方法

健全木としてコナラ Quercus serrata の枝(直径3cm)と4年生アカマツ Pinus densifliraを2001年9月下旬に採取した。罹病の影響を観察するため、マツノザイセンチュウを接種した2年生アカマツ、ナラ類集団枯損の病原菌Raffaelea quercivoraを接種した4年生ミズナラQuercus crispulaを選び、いずれも萎凋していない個体を採取した。樹幹は長さ30cm単位に切断するか、あるいは根からシュート先端までの全体をMRI研究施設に持ち込み、3Tesla(30000ガウス)のMRI装置で撮像した。3次元の画像を用いて水分通道状況や罹病部位の変化を観察した。供試木は撮像後に解剖し、NMR-CTで得られた像と比較した。

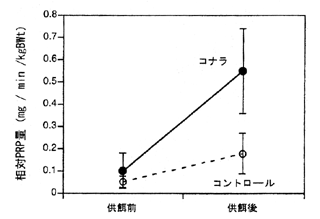

3. 結果と考察

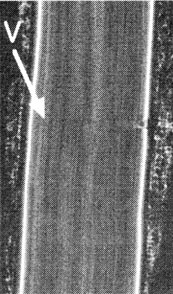

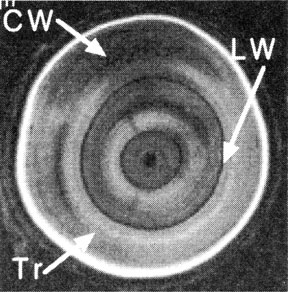

NMR-CTで解析した健全なコナラの横断面では、多量の水を含む形成層帯付近が最も白く見えた(図-1、C)。9月の段階で水分通導をしていた小道管の集団は横断面縦断面で白く認められた(図-1、図-2、V)。しかし早材の大径道管は明確には認識できず、通導を停止していて含まれる水分は少ないと推測された。健全なアカマツでは、早材仮道管は十分に水分通導があり(図-3、Tr)、NMR-CT画像では白く見えたが、晩材とあて材は黒く見えた(図-3、LW、CW)。夏季の渇水期を経て、この部位の仮道管ではキャビテーション(エンボリズム、気体による排水)が起こっており、気体が充満した状態であると推測された。マツノザイセンチュウが感染したアカマツは、NMR-CT画像で、接種部位付近の仮道管が暗く見え、通導が停止して乾燥していることが確認された。萎凋症状が出ていない個体でも通導阻害が部分的に発生し、樹液の上昇が減少していることがわかる。R. quercivoraを接種したミズナラの患部では、水分通導部位に加えて、糸状菌の繁殖部位を中心として白っぽく見える傾向があった。組織内の水以外に何が検出されたのか明らかにするには、細胞が壊死した範囲との関係や菌の活動によって増加する物質などについて、さらに検討が必要である。以上の結果から、NMR-CTにより樹幹内の水分は明瞭に検出できることがわかり、この技術は水分分布に関する情報を得るのに有用であると判断した。また、罹病組織では微生物の活動の影響が検出できたことから、病気の進行の非破壊的観察にも利用できるであろう。

図-1 健全なコナラの横断面

図-2 コナラの縦断面

図-3 健全なアカマツの横断面

V:水を含む小道管群、C:形成層、Tr:早材仮道管、LW:晩材、CW:あて材

11.サビマダラオオホソカタムシの関西支所構内における野外放飼試験

浦野忠久(生物被害研究グループ)

1. はじめに

サビマダラオオホソカタムシ(以下ホソカタムシ)を用いたマツノマダラカミキリ(以下カミキリ)の生物的防除法の開発について、これまで予備的放飼試験として実験室内および野外網室内での放飼を行ってきた。今回はその最終段階として、関西支所構内でカミキリに強制産卵させたアカマツ樹幹を用いた野外放飼試験を行った。

2. 材料と方法

2000年7月中旬に関西支所構内でアカマツ生立木20本を伐倒枝打ちし、樹幹は玉切りぜずに3ヶ所の試験地内で生立木に立て掛けた。3ヶ所の試験地の内2ヶ所を放飼区とし、供試木を9本ずつ設置した。残り1ヶ所は対照区とし、2本を設置した。7月下旬にそれぞれの供試木樹幹に2ヶ所ずつ網掛けをし、カミキリ雌成虫を1頭ずつ放って約10日間産卵させ、翌年までそのまま放置した。2001年4月20日、各放飼区内の5本の供試木に各30頭のホソカタムシ成虫を放飼した。すべての供試木を5月18日に回収、樹幹を長さ1.5mに玉切りして網室に収納した。これを6月上旬から7月上旬にかけて剥皮、割材し、樹幹内のカミキリの生存状況を調べた。

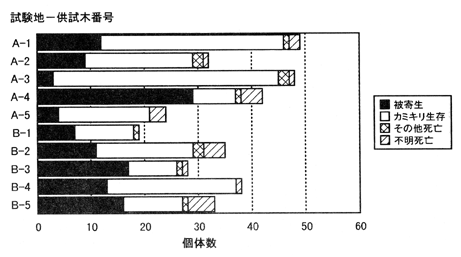

3. 結果と考察

放飼木におけるカミキリの死亡状況を図に示した。10本の放飼木すべてにおいてカミキリ幼虫、蛹および成虫がホソカタムシの寄生を受けていた。寄生率は全体で35%(供試木ごとの最高69%(A-4)、最低6%(A-3))であった。カミキリの生存率は平均56%(供試木ごとの最高89%(A-3)、最低19%(A-4))であった。一方ホソカタムシ成虫を放飼しなかった供試木では、放飼木から数mしか離れていないにも関わらず、樹幹内のカミキリは全く寄生を受けていなかった。このことから、ホソカタムシ成虫の野外放飼期間中における放飼木一無放飼木間の移動はほとんどなかったものと考えられる。無放飼木におけるカミキりの生存率は93%、対照区の供試木では89%と、放飼木に比べて明らかに高かった。したがって本試験でホソカタムシのカミキリに対する捕食寄生はある程度認められたものの、防除の上で十分な寄生率とはいえなかった。本試験で放飼したホソカタムシ成虫のうち、放飼以前に産卵を開始した個体は全体の約30%であった。したがって野外放飼後も産卵しない個体が存在したため、寄生率に供試木間でばらつきが生じたものと考えられる。また本試験では成虫の放飼期間を4月下旬からの1ヶ月間としたが、この期間においてはまだ成虫の野外での活発な移動および十分な産卵のために必要な気温に達していなかったものと推定される。したがって供試木の回収時期をさらに1ヶ月ほど遅らせた場合、寄生率の上昇および無放飼木への成虫の移動が認められる可能性があったものと考えられる。

サビマダラオオホソカタムシ放飼木におけるマツノマダラカミキリの死亡状況

(「その他死亡」はホソカタムシの寄生以外による死亡を、「不明死亡」は原因不明の死亡個体を示す。)

12.現存植生図にみる近畿地方の二次林の特徴

細田和男(森林資源管理研究グループ)

1. はじめに

里山林への社会的、政策的関心が高まっているが、里山という用語の意味が多様なこともあって、里山林の具体的な面積や分布をあらわす統計は確立していない。そこで本報では、近畿地方を対象に環境省の現存植生図を用い、里山の代表的植生である二次林の分布や樹種の特徴を整理することにした。

2. 資料と方法

対象地域は近畿2府4県と三重県および福井県嶺南地方とした。現存植生図のGISデータとして、環境庁生物多様性センター「自然環境情報GIS第2版CD-ROM」(1999年3月)を使用した。CD-ROMに収録されている第3回基礎調査(昭和58~61年度)のデータに、第4回基礎調査(平成元~5年度)および第5回基礎調査(平成6~10年度)の植生改変データを重ね合わせて第5回基礎調査時点の現存植生図とした。重ね合わせの結果生じた0.01ha未満の区画は削除した。また、原データは連続した同一の植生であっても図郭線や都県境で分断されているが、これは修正しなかった。投影法はUTM座標系53帯とした。

3. 結果と考察

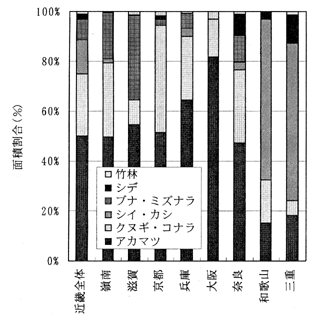

現存植生図の植生自然度7および8に属する植生を二次林とみなし、群落名を主な樹種で再分類して集計した。第5回調査現在で近畿地方に賦存する二次林は1,156千ヘクタールで、内水面を含む土地面積の34%、森林の51%を占めている。二次林の33%は兵庫県、21%は京都府に賦存するなど北近畿地方に多く、相対的に人工林化の進んだ紀伊半島には少なかった。

第3回調査の二次林面積と比較すると、約10年間に二次林は41千ha、3.4%減少した。二次林が変化した後の土地利用は、市街地が17千haで最も多く、次いで植林地、人工草地がそれぞれ9千ha、7千haであった。現存植生図ではゴルフ場と牧草地の区別が完全ではないが、ゴルフ場開発が二次林の減少に少なからず関与したと推定される。

樹種別にみると最も多いのはアカマツ林で二次林全体の50%、次いでクヌギ・コナラ林が25%を占めた(図-1)。両者は兵庫県、京都府などを中心に近畿地方全体に分布している。シイ・カシ萌芽林は二次林全体の13%で三重県、和歌山県および兵庫県の一部に偏在していた。また滋賢県と福井県嶺南地方にはブナ・ミズナラ林も多かった。

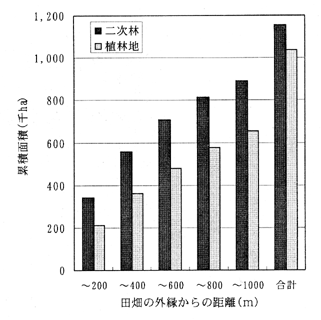

二次林の30%は田畑の外縁から200m以内、48%は400m以内に存在し(図-2)、二次林の多くは、植生内容だけでなく地理的関係においても里山的性格が強いものと考えられた。また田畑の外縁から200m以内の植林地面積は、同範囲の二次林面積の3分の2程度に相当し、人工林もまた里山の構成資源として無視できない割合を占めていることが分かった。

図-1 二次林の樹種別面積割合

図-2 田畑からの距離別森林面積

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.