ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第43号 > 年報第43号 研究資料

ここから本文です。

年報第43号 研究資料

高野山スギ・ヒノキおよび新重山ヒノキ収穫試験地の土壌物理特性と炭素・窒素貯留量

荒木誠(森林総合研究所立地環境研究領域・土壌資源評価研究室)

金子真司・古澤仁美(森林環境研究グループ)

1.はじめに

森林土壌の諸特性を明らかにして土壌資源の評価を行う一環として、関西支所管内の収穫試験地の土壌調査を行い、理化学特性を分析した。また、それらの結果をもとに土壌炭素貯留量および土壌窒素貯留量を推定した。

2. 調査地の概況

1) 高野山スギ・ヒノキ収穫試験地

調査地は、近畿中国森林管理局管内の高野山国有林31林班ろ小斑内(和歌山県伊都郡高野町)に所在する。スギおよびヒノキ人工林の成長と収穫量を調査する目的の収穫試験地である(細田1996)。土壌調査は、1995年に行った。この時点における試験地の概況は、次のとおりである。林齢はスギ、ヒノキとも82年生、1995年の間伐前の調査時で、平均樹高はスギ25.9m、ヒノキ18.7m、平均胸高直径はスギ37.2cm、ヒノキ27.0cm、立木密度はスギ640本/ha、ヒノキ903本/ha、標高840~960m、傾斜35度、北東向きの平衡斜面で、表層地質は古生層、土壌型は適潤性褐色森林土(BD型)である。

2) 新重山ヒノキ収穫試験地

調査地は、近畿中国森林管理局管内の新重山国有林49林班と小斑内(広島県神石郡三和町)に所在する。ヒノキ人工林の成長と収穫量を調査する目的の収穫試験地である(細田ほか1995, 細田1999)。土壌調査は、1993年に行った。この時点における試験地の概況は、次のとおりである。林齢は78年生、1993年の間伐前における平均樹高は22.4m、平均胸高直径は22.1cm、立木密度は1820本/ha、標高は450~510m、傾斜40度、北西向きの平衡斜面で、表層地質は中生層、土壌型は適潤性褐色森林土(BD型)である。なお、試験地は成長に応じ適宜間伐を行ってきた間伐区と、1968年(53年生)以降除間伐を一切行っていない無間伐区とに分かれている。

3. 調査・分析結果

1) 高野山スギ・ヒノキ収穫試験地

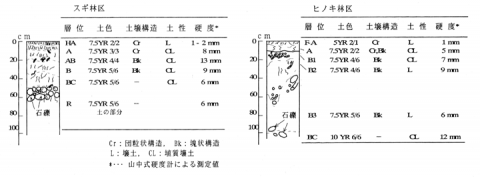

① 調査断面の形態

試験地内のスギ林区およびヒノキ林区の土壌断面の形態および調査結果は下記のとおりである。

② 土壌の固相・孔隙組成

スギ林およびヒノキ林それぞれの土壌断面から採土円筒により土壌試料の採取を行った。土壌円筒試料の固相および孔隙率組成の測定結果、および土壌水分特性の測定結果は下記のとおりである。

| 試験地名 | 層位 | 細土率 | 礫率 | 根・粗大有機物 | 細孔隙率 | 小孔隙率 | 中孔隙率 | 大孔隙率 |

| % | % | % | % | % | % | % | ||

| 高野山ヒノキ | FA | 4.4 | 0.0 | 12.6 | 27.3 | 9.3 | 33.8 | 12.6 |

| A | 15.8 | 0.8 | 3.4 | 38.7 | 8.9 | 26.3 | 6.1 | |

| B1 | 26.1 | 2.1 | 1.9 | 43.9 | 6.9 | 19.2 | 0.0 | |

| B2 | 25.0 | 5.7 | 1.2 | 39.3 | 5.8 | 20.2 | 2.8 | |

| B3 | 21.8 | 22.3 | 0.1 | 28.1 | 3.0 | 16.4 | 8.3 | |

| 高野山スギ | HA-A | 18.2 | 7.5 | 5.1 | 25.4 | 5.1 | 31.7 | 7.0 |

| AB | 22.0 | 7.3 | 1.7 | 26.8 | 4.6 | 32.9 | 4.8 | |

| B | 21.5 | 10.4 | 1.6 | 39.4 | 7.5 | 17.5 | 2.1 |

| 試験地名 | 層位 | – マトリック・ポテンシャル (kPa) – | |||||||||

| 0 | -0.196 | -0.98 | -2.45 | -4.90 | -9.80 | -24.5 | -49.0 | -98.0 | -155.0 | ||

| 高野山ヒノキ | FA | 82.9 | 70.3 | 47.1 | 39.5 | 36.5 | 33.9 | 30.2 | 27.3 | 24.5 | 22.3 |

| A | 80.0 | 73.9 | 59.9 | 50.7 | 47.6 | 45.4 | 41.9 | 38.7 | 34.9 | 32.4 | |

| B1 | 69.9 | 69.9 | 61.3 | 53.8 | 50.7 | 48.7 | 45.9 | 43.9 | 41.0 | 38.6 | |

| B2 | 68.2 | 65.4 | 56.4 | 48.4 | 45.1 | 43.7 | 41.1 | 39.3 | 37.3 | 35.9 | |

| B3 | 55.8 | 47.5 | 37.5 | 32.7 | 31.1 | 30.3 | 29.0 | 28.1 | 27.1 | 26.7 | |

| 高野山スギ | HA-A | 69.2 | 62.2 | 43.0 | 33.1 | 30.5 | 28.9 | 27.1 | 25.4 | 23.6 | 22.2 |

| AB | 69.0 | 64.3 | 43.8 | 34.0 | 31.4 | 29.8 | 28.0 | 26.8 | 25.5 | 24.6 | |

| B | 66.5 | 64.3 | 57.4 | 50.6 | 46.9 | 44.6 | 41.5 | 39.4 | 37.3 | 35.5 | |

③ 土壌炭素貯留量

土壌断面ごとの土壌中の全炭素および全窒素貯留量を算出した結果は下記のとおりである。

| 試験地名 | 層位 | 層厚 | 全炭素含有率 | 全窒素含有率 | C/N | 全炭素貯留量 | 全窒素貯留量 |

| cm | % | % | t/ha | t/ha | |||

| 高野山ヒノキ | F-A | 5 | 45.25 | 1.69 | 26.9 | 16.2 | 0.6 |

| A2 | 6 | 18.47 | 0.83 | 22.3 | 35.7 | 1.6 | |

| B1 | 12 | 4.16 | 0.20 | 20.8 | 30.3 | 1.5 | |

| B2 | 25 | 2.90 | 0.15 | 19.3 | 47.0 | 2.4 | |

| B3 | 25 | 0.80 | 0.08 | 10.0 | 11.8 | 1.2 | |

| BC | 20 | 0.46 | 0.07 | 6.6 | 5.4 | 0.8 | |

| 断面合計 | 146.3 | 8.1 | |||||

| 高野山スギ | H-A | 4 | 12.89 | 0.51 | 25.3 | 21.9 | 0.9 |

| A | 6 | 7.27 | 0.44 | 16.6 | 18.5 | 1.1 | |

| AB | 12 | 4.23 | 0.30 | 14.1 | 26.5 | 1.9 | |

| B | 14 | 2.22 | 0.18 | 12.3 | 17.2 | 1.4 | |

| BC | 12 | 1.05 | 0.11 | 9.5 | 7.0 | 0.7 | |

| 断面合計 | 91.1 | 6.0 | |||||

2) 新重山ヒノキ収穫試験地

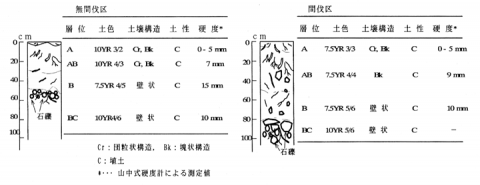

① 調査断面の形態

試験地内の無間伐区および間伐区の土壌断面の形態および調査結果は下記のとおりである。

② 土壌の固相・孔隙組成

無間伐区および間伐区それぞれの土壌断面から採土円筒により土壌試料の採取を行った。土壌円筒試料の固相および孔隙率組成の測定結果、および土壌水分特性の測定結果は下記のとおりである。

| 試験地名 | 層位 | 細土率 | 礫率 | 根・粗大有機物 | 細孔隙率 | 小孔隙率 | 中孔隙率 | 大孔隙率 |

| % | % | % | % | % | % | % | ||

| 無間伐区 | A | 11.8 | 5.3 | 8.4 | 28.4 | 7.7 | 25.7 | 12.7 |

| AB | 22.8 | 7.4 | 1.3 | 34.1 | 4.8 | 24.5 | 5.1 | |

| B | 30.8 | 11.6 | 0.2 | 37.4 | 5.2 | 12.9 | 1.8 | |

| 間伐区 | A | 15.8 | 8.0 | 1.4 | 30.2 | 7.2 | 29.8 | 7.6 |

| AB | 21.2 | 11.4 | 2.4 | 34.8 | 7.6 | 18.3 | 4.3 | |

| B | 22.2 | 14.0 | 0.7 | 33.2 | 6.7 | 18.4 | 4.7 |

| 試験地名 | 層位 | – マトリック・ポテンシャル (kPa) – | |||||||||

| 0 | -0.196 | -0.98 | -2.45 | -4.90 | -9.80 | -24.5 | -49.0 | -98.0 | -155.0 | ||

| 無間伐区 | A | 74.5 | 61.8 | 40.5 | 38.4 | 36.1 | 35.0 | 31.7 | 28.4 | 25.2 | 23.3 |

| AB | 68.5 | 63.4 | 45.9 | 42.1 | 38.9 | 37.4 | 35.3 | 34.1 | 32.8 | 32.1 | |

| B | 57.3 | 55.5 | 47.4 | 45.0 | 42.6 | 40.7 | 38.5 | 37.4 | 36.3 | 35.5 | |

| 間伐区 | A | 74.8 | 67.2 | 44.4 | 40.8 | 37.4 | 34.9 | 32.0 | 30.3 | 28.4 | 26.9 |

| AB | 65.0 | 60.7 | 49.4 | 46.3 | 42.4 | 39.7 | 36.5 | 34.8 | 33.1 | 32.2 | |

| B | 63.0 | 58.3 | 45.1 | 42.5 | 39.8 | 37.7 | 35.0 | 33.2 | 31.3 | 30.2 | |

③ 土壌炭素貯留量

土壌断面ごとの土壌中の全炭素および全窒素貯留量を算出した結果は下記のとおりである。間伐区では無間伐区の1.6倍もの炭素貯留量があった。これは、主として表層土壌の厚さの違いを反映したものである。これは、間伐区では無間伐区に比べ表層土壌の流亡が抑制されたためと考えられる(荒木ほか、1999)。

| 試験地名 | 層位 | 層厚 | 全炭素含有率 | 全窒素含有率 | C/N | 全炭素貯留量 | 全窒素貯留量 |

| cm | % | % | t/ha | t/ha | |||

| 無間伐区 | A | 2 | 8.68 | 0.44 | 19.5 | 4.9 | 0.2 |

| AB | 28 | 4.06 | 0.26 | 15.5 | 67.1 | 4.3 | |

| B | 20 | 1.29 | 0.11 | 12.0 | 20.9 | 1.7 | |

| BC | 50 | 0.99 | 0.10 | 10.0 | 6.0 | 0.6 | |

| 断面合計 | 3.75 | 98.8 | 6.9 | ||||

| 間伐区 | A | 8 | 13.05 | 0.58 | 22.5 | 39.7 | 1.8 |

| AB | 41 | 4.40 | 0.23 | 19.2 | 97.4 | 5.1 | |

| B | 28 | 1.24 | 0.08 | 14.8 | 20.4 | 1.4 | |

| BC | 23 | 0.65 | 0.06 | 10.6 | 1.8 | 0.2 | |

| 断面合計 | 4.83 | 159.3 | 8.4 | ||||

4.引用文献

- 荒木誠ほか (1999) 人工林における間伐が土壌炭素貯留量に及ぼす影響―福山営林署新重山国有林における事例―. 森林応用研究 8: 189-192

- 細田和男・家原敏郎 (1995) スギ・ヒノキ人工林の林分成長―篠谷山・新重山収穫試験地定期調査の結果―. 森林総合研究所関西支所年報 36: 41-44

- 細田和男 (1996) 紀州地方高齢級人工林の林分成長―高野山スギ・ヒノキ収穫試験地定期調査報告―. 森林総合研究所関西支所年報 37: 45-48

- 細田和男 (1999) 高齢級ヒノキ間伐林分と無間伐林分の成長比較―新重山収穫試験地調査報告―. 森林総合研究所関西支所年報 40: 41-42

アカマツ-スギ・ヒノキ複層林の成長

―地獄谷収穫試験地定期調査報告―

田中邦宏・細田和男(森林資源管理研究グループ)

1. 試験地の概要

地獄谷アカマツ天然林その他択伐用材林作業収穫試験地は、奈良森林管理署管内、奈良市高畑町地獄谷国有林17林班わ小斑に所在する。本試験地はヒノキ択伐林誘導区・スギ択伐林誘導区・自由施業区の3試験区からなり、面積はそれぞれ0.2648、0.3446、0.3556haである。海抜高400~450m、10~35°の南東向き斜面に位置し、土壌は洪積層砂壌土のBB~BD型である。1923年、推定46年生のアカマツ天然生林を択伐したあと、1924年にヒノキ・スギが補植された。初期保育は下木林齢14年生までの間に下刈が6回、つる切が5回、除伐が1回である。試験は1940年(上木林齢63年生、下木林齢17年生)・大阪営林局調査課(当時)によって開始され、以後5~9年間隔で成長量調査が反復されてきた。17、42、69年生時(下木林齢、以下同じ)に択伐を実施、53~54年生時にヒノキ・スギの補植を再度行った。

2001年11月、前回調査より5年を経過したので、11回目の定期調査(上木林齢125年生、下木林齢79年生)を行った。調査項目は胸高直径・樹高・枝下高・寺崎式樹幹級区分のセンサスである。またヒノキ・スギの樹下植栽木、および天然更新による高木性の有用広葉樹類についても、胸高直径が5cmに達しているものは逐次個体識別のうえ測定対象に加えた。今回調査までに確認されている広葉樹としては、シラカシ・アラカシ・アカガシ・ソヨゴ・ハイノキ・ヤマモモ・コシアブラ・クリ・カエデ類・ミズナラ・リョウブ・タラノキがある。

2. 調査結果と考察

第11回定期調査の結果を表-1に掲げた。2000年5月、奈良営林署により松材線虫病被害木の伐倒駆除が行われたが、その際の伐採木も今回調査時点の枯損木として計上してある。本試験地は1979年頃より松材線虫病によるアカマツの枯損が目立つようになった。特にヒノキ誘導区・スギ誘導区は42年生時アカマツに対して40%以上の強い択伐を実施したこともあって、現在アカマツの材積混交割合はヒノキ誘導区・スギ誘導区・自由施業区の順にそれぞれ、0.0%、1.7%、9.4%にまで減少している。比較的アカマツが多く残存する自由施業区での最近5年間の材積枯損率は61.7%であり、前回調査時と比較して被害が大きく進行していた。

1924年の補植木は、ヒノキ誘導区・スギ誘導区においてはアカマツの疎開に伴って旺盛な材積成長を示すようになっている。ヒノキ誘導区は79年生現在、おおむねヒノキの純林となっているが、これを紀州地方ヒノキ林林分収穫表と比較してみると、最近5年間の連年成長量はI等地を上回っている。ただし、平均樹高はアカマツの被圧下にあったためIII等地程度にとどまっている。スギ誘導区はスギの混交率が大きくなっているが、スギとヒノキをあわせた総成長量・連年成長量はヒノキ誘導区と大差がなかった。

自由施業区は試験地設定当初の択伐率が小さく、42年生まで600本ha-1程度のアカマツ上木が残存していたため、ヒノキ・スギ下木の成長が抑制されていた。79年生時点のスギ・ヒノキの材積総成長量は342.53m3ha-1であり、ヒノキ誘導区・スギ誘導区の5割強に過ぎなかった。しかし、53~54年生時の補植木が順次測定径級に達しているため、連年成長量は12.6m3ha-1で、ヒノキ誘導区・スギ誘導区の2/3程度であった。

本調査時点での進界成長木(DBH≧5cm)本数は、3試験区でそれぞれ38、57、45本ha-1であった(表-2)。樹種別では補植されたヒノキ・スギを主体とし、自由施業区ではシラカシ・コシアブラなど広葉樹も多かった。アカマツの進界成長木は皆無であり、5cm未満の稚樹や実生も観察されなかった。アカマツの更新がみられない原因としては、母樹・林床照度の不足のほか、ササ・低木類が比較的豊富であることが考えられる。

本試験地は地獄谷石仏等の文化財に近接し、試験地中心を横断する歩道がハイキングコースでもあるため、景観上の配慮が必要となっている。伐出条件は良好であるため、今後弱度の択伐的な密度調整を反復しつつ、ヒノキ・スギを主体とした複層林の成長データを蓄積して行く方針である。なお、次回定期調査は2006年秋季に予定している。

| 試験区 | 樹種 | 残存木 | 枯損木 | ||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | ||

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | ||||

| ヒノキ択伐林誘導区 | アカマツ | 0 | 0 | ||||||||

| ヒノキ | 736 | 18.0 | 26.2 | 47.47 | 486.00 | 15 | 14.4 | 16.4 | 0.42 | 4.09 | |

| スギ | 19 | 16.7 | 33.7 | 2.55 | 25.90 | 0 | |||||

| その他 | 68 | 11.2 | 18.4 | 3.50 | 29.74 | 0 | |||||

| 計 | 823 | 17.4 | 25.7 | 53.52 | 541.64 | 15 | 14.4 | 16.4 | 0.42 | 4.09 | |

| スギ択伐林誘導区 | アカマツ | 3 | 31.1 | 55.0 | 0.69 | 8.69 | 3 | 27.3 | 45.7 | 0.48 | 5.35 |

| ヒノキ | 502 | 14.9 | 21.1 | 23.20 | 221.01 | 9 | 8.9 | 10.9 | 0.08 | 0.41 | |

| スギ | 284 | 18.7 | 29.4 | 26.39 | 276.36 | 12 | 7.6 | 8.0 | 0.06 | 0.32 | |

| その他 | 58 | 12.5 | 17.7 | 2.14 | 16.87 | 6 | 9.1 | 13.8 | 0.11 | 0.63 | |

| 計 | 847 | 16.1 | 23.8 | 52.43 | 522.93 | 29 | 10.2 | 13.8 | 0.73 | 6.71 | |

| 自由施業区 | アカマツ | 39 | 18.7 | 35.3 | 3.98 | 31.97 | 37 | 21.9 | 43.5 | 5.54 | 51.51 |

| ヒノキ | 793 | 11.2 | 15.7 | 21.85 | 174.32 | 42 | 6.4 | 7.4 | 0.20 | 0.82 | |

| スギ | 307 | 14.8 | 21.7 | 15.01 | 128.57 | 8 | 8.3 | 9.5 | 0.06 | 0.31 | |

| その他 | 31 | 10.4 | 13.9 | 0.70 | 4.70 | ||||||

| 計 | 1170 | 12.4 | 17.9 | 41.55 | 339.56 | 87 | 13.1 | 22.7 | 5.81 | 52.64 | |

| 樹種 | 総林木 | 74年生時残存木 | 材積成長量 | 成長率 | |||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 材積 | 総成長 | 連年 | 断面積 | 材積 | |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (%) | (%) | |||

| アカマツ | 0 | 0 | 333.25 | 0 | |||||||

| ヒノキ | 752 | 17.9 | 26.0 | 47.90 | 490.08 | 714 | 402.35 | 584.96 | 17.54 | 0.03 | 3.95 |

| スギ | 19 | 16.7 | 33.7 | 2.55 | 25.90 | 15 | 22.67 | 27.00 | 0.65 | 0.03 | 2.66 |

| その他 | 68 | 11.2 | 18.4 | 3.50 | 29.74 | 53 | 23.08 | 36.50 | 1.33 | 0.04 | 5.04 |

| 計 | 838 | 17.3 | 25.6 | 53.95 | 545.73 | 782 | 448.10 | 981.70 | 19.52 | 0.03 | 3.94 |

| アカマツ | 6 | 29.2 | 50.4 | 1.17 | 14.04 | 6 | 12.17 | 335.99 | 0.37 | 0.03 | 3.58 |

| ヒノキ | 511 | 14.8 | 21.0 | 23.28 | 221.42 | 499 | 175.73 | 269.80 | 9.14 | 0.03 | 4.61 |

| スギ | 296 | 18.3 | 28.6 | 26.46 | 276.67 | 276 | 228.11 | 371.13 | 9.71 | 0.03 | 3.85 |

| その他 | 64 | 12.2 | 17.3 | 2.25 | 17.51 | 58 | 13.41 | 28.42 | 0.82 | 0.04 | 5.42 |

| 計 | 876 | 15.9 | 23.5 | 53.16 | 529.64 | 839 | 429.41 | 1005.33 | 20.05 | 0.03 | 4.21 |

| アカマツ | 10 | 20.3 | 39.2 | 9.53 | 83.49 | 76 | 73.68 | 427.71 | 1.96 | 0.04 | 3.71 |

| ヒノキ | 22 | 11.0 | 15.3 | 22.06 | 175.13 | 816 | 139.83 | 194.50 | 7.06 | 0.03 | 4.49 |

| スギ | 15 | 14.6 | 21.4 | 15.07 | 128.88 | 312 | 100.96 | 148.03 | 5.58 | 0.04 | 4.87 |

| その他 | 1 | 10.4 | 13.9 | 0.70 | 4.70 | 8 | 2.40 | 6.87 | 0.46 | 0.13 | 12.96 |

| 計 | 1257 | 12.4 | 18.2 | 47.36 | 392.20 | 1212 | 316.88 | 777.10 | 15.07 | 0.04 | 4.59 |

注) ヘクタールあたり。成長率はPressler式による。

| 表-2 第10回定期調査における進界成長木本数 | |||||

| 試験区 | アカマツ | ヒノキ | スギ | その他 | 計 |

| ヒノキ択抜林誘導 | 0 | 12 | 20 | 6 | 38 |

| スギ択伐林誘導区 | 0 | 38 | 4 | 15 | 57 |

| 自由施業区 | 0 | 20 | 3 | 22 | 45 |

注) ヘクタールあたり

紀南地方壮齢人工林の成長

―茗荷淵山・白見収穫試験地定期調査報告―

田中邦宏・細田和男(森林資源管理研究グループ)・阿部長文(三重森林

管理署飛鳥森林事務所)・筒井尚(和歌山森林管理署新宮森林事務所)

I. 茗荷淵山ヒノキ人工林皆伐用材林作業収穫試験地

1. 試験地の概要

本試験地は三重森林管理署(旧新宮営林署)管内、三重県熊野市五郷町大又国有林41林班へ小斑に所在する。調査標準地面積は0.2haである。「ヒノキ人工林の構造と成長およびその他の統計資料を収集する」目的で1960年10月に設定された。第8回定期調査までの試験経過は既報(関西支所年報第38号、p.47~48、平成8年度)のとおりである。前回調査より5年を経過したので2001年10月、第9回定期調査(51年生)を行った。調査項目は胸高直径・樹高・枝下高・寺崎式樹幹級区分のセンサスであり、胸高直径は鋼製輪尺で2方向測定し平均した。

2. 調査結果と考察

今回までの調査結果は表-1のとおりである。地位の指標となる残存木平均樹高は、36年生時からやや頭打ち傾向を示し「紀州地方ヒノキ林林分収穫表」(林野庁、1953)の地位I等とII等との中間程度まで鈍化していたが、今回調査時(51年生)では地位I等の水準に回復した。また、間伐木や枯損木も含む材積総成長量は、最近5年間で16.7m3ha-1yr-1、収穫表I等の1.2倍を示し、前回調査時(46年生)までの5年間の連年成長量に比べると減少したが、依然、収穫表よりも大きな値を保っている。なお本試験地は、15~36年生時にツキノワグマによると推定される剥皮被害が観察されているが、今回の調査においては前回と同様、新たな剥皮被害は確認されなかった.

| 林齢 | 残存木 | 間伐木 | 間伐率 | ||||||||||||

| (年) | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 材積 | 平均直径比 |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (%) | |||||

| 10 | 2850 | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 8.0 | 0.135 | 56.7 | ||||||||

| 15 | 2820 | 6.0 | 8.7 | 18.0 | 59.3 | 0.365 | 31.3 | ||||||||

| 21 | 2285 | 9.4 | 12.7 | 29.9 | 149.4 | 0.571 | 22.3 | 505 | 7.9 | 9.2 | 3.6 | 15.9 | 18.1 | 9.6 | 0.76 |

| 26 | 1825 | 11.4 | 15.7 | 36.2 | 213.2 | 0.628 | 20.6 | 460 | 10.0 | 11.7 | 5.1 | 27.6 | 20.1 | 11.5 | 0.79 |

| 31 | 1815 | 13.2 | 17.6 | 45.6 | 310.4 | 0.724 | 17.8 | ||||||||

| 36 | 1600 | 14.2 | 19.6 | 49.6 | 360.7 | 0.735 | 17.6 | 200 | 13.3 | 17.8 | 5.2 | 35.8 | 11.1 | 9.0 | 0.92 |

| 41 | 1600 | 14.9 | 20.7 | 55.7 | 423.0 | 0.767 | 16.7 | ||||||||

| 46 | 1170 | 18.0 | 23.2 | 50.6 | 461.2 | 0.787 | 16.3 | 430 | 16.3 | 18.1 | 11.3 | 97.4 | 26.9 | 17.4 | 0.83 |

| 51 | 1150 | 19.1 | 24.5 | 55.4 | 535.4 | 0.820 | 15.5 | 20 | 19.2 | 24.3 | 1.0 | 9.5 | 1.7 | 1.7 | 0.99 |

| 林齢 | 枯損木 | 間伐前総林木 | 材積成長量 | 成長率 | |||||||||||||

| (年) | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長 | 平均 | 連年 | 胸高直径 | 材積 |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m3) | (m3) | (m3) | (%) | (%) | ||||

| 10 | 2850 | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 8.0 | 0.135 | 56.7 | 8.0 | 0.8 | 0.8 | |||||||

| 15 | 30 | 4.5 | 5.9 | 0.1 | 0.28 | 2850 | 6.0 | 8.7 | 18.1 | 59.6 | 0.365 | 31.3 | 59.3 | 4.0 | 10.3 | 25.2 | 30.5 |

| 21 | 30 | 5.7 | 6.5 | 0.1 | 0.34 | 2820 | 9.1 | 12.0 | 33.6 | 165.7 | 0.637 | 20.2 | 165.3 | 7.9 | 17.7 | 10.0 | 15.7 |

| 26 | 2285 | 11.1 | 14.9 | 41.3 | 240.8 | 0.703 | 18.4 | 256.7 | 9.9 | 18.3 | 6.4 | 9.4 | |||||

| 31 | 10 | 9.0 | 11.3 | 0.1 | 0.47 | 1825 | 13.1 | 17.6 | 45.7 | 310.9 | 0.724 | 17.8 | 353.9 | 11.4 | 19.5 | 4.6 | 7.4 |

| 36 | 15 | 11.5 | 13.2 | 0.2 | 1.36 | 1815 | 14.1 | 19.3 | 55.1 | 397.9 | 0.774 | 16.6 | 440.1 | 12.2 | 17.2 | 3.7 | 4.9 |

| 41 | 1600 | 14.9 | 20.7 | 55.7 | 423.0 | 0.767 | 16.7 | 502.3 | 12.3 | 12.5 | 2.3 | 3.2 | |||||

| 46 | 1600 | 17.5 | 21.8 | 61.9 | 558.5 | 0.886 | 13.9 | 637.8 | 13.9 | 27.1 | 2.1 | 5.5 | |||||

| 51 | 1170 | 19.1 | 24.5 | 56.4 | 544.9 | 0.826 | 15.3 | 721.6 | 14.1 | 16.7 | 2.2 | 3.3 | |||||

注) ヘクタールあたり。平均直径比は間伐木平均直径/総林木平均直径。間伐前の収量比数・相対幹距に枯損木は含まれない。収量比数は近畿・中国地方国有林ヒノキ林分密度管理図(1980)による。上層木平均樹高は残存木平均樹高で代用。成長率はPressler式による。

II. 白見スギ人工林皆伐用材林作業収穫試験地

1. 試験地の概要

本試験地は新宮営林署管内、和歌山県新宮市高田町白見国有林5林班は小斑に所在する。1962年2月、調査標準地0.2haが設定された。設置目的は「スギ人工林の構造と成長の推移を明らかにする」ことと定められている。第8回定期調査までの試験経過は既報(関西支所年報第38号、p.47~48、平成8年度)のとおりである。前回調査より5年を経過したので1996年10月、第9回定期調査(50年生)を行った。調査項目・調査方法は茗荷淵試験地と同じである。

2. 調査結果と考察

今回までの調査結果は表-2のとおりである。20年生時まで本数率0.7~0.8%混交していたヒノキも合算計上した。本試験地の林分成長経過を「紀州地方スギ林林分収穫表」(林野庁、1953)と比較してみると、以下のような特徴があった。残存木平均樹高の推移から、本試験地の地位はI等と判定された。残存木本数は25年生までは収穫表I等の主林木本数とほぼ同等であったが、その後収穫表を大きく上回るようになり、50年生現在750本ha-1で収穫表の1.6倍を示している。しかしながら、残存木平均直径は収穫表I等とほぼ同水準となった。その結果、残存木材積と間伐収穫累計をあわせた総成長垂は1319.9m3ha-1で、収穫表I等の1.5倍を示し、50年生現在もなお直線的に増加する傾向にある。

本試験地は、これまで寺崎式B種間伐に相当する下層間伐が5回実施され、収量比数の推移および被圧枯損木の発生頻度からみても、特に密な本数管理がなされてきたわけではない。しかし既製収穫表と比較する限り、本賦験地はより高い密度を保ち、壮齢に達してもなお高い連年成長量を持続している林分であるといえる。

| 表-2 白見スギ収穫試験地の成長経過 | |||||||||||||||

| 林齢 | 残存木 | 間伐木 | 間伐率 | ||||||||||||

| (年) | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 材積 | 平均直径比 |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (%) | |||||

| 10 | 3,320 | 6.5 | 8.5 | 21.1 | 81.1 | 0.551 | 26.9 | ||||||||

| 15 | 2,105 | 10.3 | 13.8 | 33.2 | 181.8 | 0.630 | 21.1 | 1,135 | 7.9 | 8.5 | 7.0 | 33.3 | 35.0 | 15.5 | 0.71 |

| 20 | 1,635 | 13.6 | 17.8 | 42.4 | 287.3 | 0.683 | 18.2 | 470 | 11.1 | 12.1 | 5.7 | 34.8 | 22.3 | 10.8 | 0.73 |

| 25 | 1,185 | 16.5 | 22.1 | 46.8 | 367.9 | 0.669 | 17.6 | 445 | 14.5 | 16.7 | 10.0 | 73.9 | 27.3 | 16.7 | 0.81 |

| 30 | 1,180 | 19.0 | 24.8 | 59.3 | 527.3 | 0.740 | 15.3 | ||||||||

| 35 | 1,080 | 22.6 | 27.8 | 67.8 | 697.9 | 0.797 | 13.5 | 95 | 18.8 | 18.4 | 2.6 | 23.5 | 8.1 | 3.3 | 0.68 |

| 40 | 1,080 | 23.8 | 30.1 | 79.9 | 857.0 | 0.823 | 12.8 | ||||||||

| 45 | 750 | 26.4 | 34.0 | 70.6 | 816.0 | 0.750 | 13.9 | 315 | 24.1 | 27.3 | 19.0 | 209.5 | 29.6 | 20.4 | 0.85 |

| 50 | 750 | 27.7 | 35.5 | 77.6 | 938.3 | 0.775 | 13.2 | ||||||||

| 林齢 | 枯損木 | 間伐前総林木 | 材積成長量 | 成長率 | |||||||||||||

| (年) | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 胸高直径 | 胸高断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長 | 平均 | 連年 | 胸高直径 | 材積 |

| (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (m) | (cm) | (m2) | (m3) | (%) | (m3) | (m3) | (m3) | (%) | (%) | ||||

| 10 | 3,320 | 6.5 | 8.5 | 21.1 | 81.1 | 0.551 | 26.9 | 81.1 | 8.1 | ||||||||

| 15 | 80 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 3,320 | 9.4 | 11.8 | 40.4 | 215.4 | 0.779 | 17.0 | 215.4 | 14.4 | 26.9 | 12.6 | 18.1 |

| 20 | 2,105 | 13.0 | 16.5 | 48.1 | 322.1 | 0.770 | 16.0 | 355.8 | 17.8 | 28.1 | 7.3 | 11.1 | |||||

| 25 | 5 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1,635 | 15.9 | 20.5 | 56.9 | 441.8 | 0.779 | 15.0 | 510.3 | 20.4 | 30.9 | 5.8 | 8.5 |

| 30 | 5 | 14.4 | 14.1 | 0.1 | 0.6 | 1,185 | 19.0 | 24.8 | 59.4 | 527.9 | 0.740 | 15.3 | 670.3 | 22.3 | 32.0 | 4.7 | 7.1 |

| 35 | 5 | 14.9 | 15.3 | 0.1 | 0.7 | 1,180 | 22.3 | 27.0 | 70.5 | 722.0 | 0.826 | 12.9 | 865.0 | 24.7 | 38.9 | 3.4 | 6.2 |

| 40 | 1,080 | 23.8 | 30.1 | 79.9 | 857.0 | 0.823 | 12.8 | 1024.1 | 25.6 | 31.8 | 3.3 | 4.1 | |||||

| 45 | 15 | 19.1 | 21.5 | 0.6 | 5.0 | 1,080 | 25.6 | 31.8 | 90.1 | 1030.5 | 0.868 | 11.6 | 1197.6 | 26.6 | 34.7 | 2.4 | 3.6 |

| 50 | 750 | 27.7 | 35.5 | 77.6 | 938.3 | 0.775 | 13.2 | 1319.9 | 26.4 | 24.5 | 1.9 | 2.8 | |||||

注) 収量比数は近畿・山陽地方国有林スギ林分密度管理図(1979)による。その他表-1に同じ。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.