ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第44号 > 年報第44号 主要な研究成果

ここから本文です。

年報第44号 主要な研究成果

1.山城試験地における広葉樹林の現存量と純生産量

後藤義明(大気-森林系チーム)

小南裕志・深山貴文・玉井幸治(森林環境研究グループ)

1. はじめに

日本の森林の炭素固定や炭素貯留に関する研究は、主にブナ林などの原生林やそれに近い森林、あるいはスギ・ヒノキなどの人工林を対象に盛んに行われてきた。1960年代を中心に森林の一次生産力推定の研究が進められ、多くの成果が上げられている。一方、日本には人為的な影響下におかれた二次林と呼ばれる森林が広く分布している。近年里山や都市近郊林に代表される広葉樹二次林の機能が注目される中で、こうした二次林の現存量や生産量に関する研究の重要性も指摘されている。本報告は、京都府南部に位置する山城試験地において行った、森林の地上部現存量および生産量推定調査の結果をまとめたものである。

2. 調査地の概要および調査方法

山城試験地は京都府相楽郡山城町北谷国有林509林班い小班に位置する。ここは淀川水系木津川の支流である不動川の源頭のひとつにあたり、試験地は北東から南西に伸びる2本の尾根にはさまれた小流域からなる。試験地を含む周辺の林地は、荒廃地復旧のため明治時代に緑化工事が行われた歴史のある広葉樹二次林であり、かつてはアカマツが優占していたと考えられるが、現在その数は少なく、落葉広葉樹と常緑広葉樹が大半を占めている。試験地を25m2の方形区680個(1.7ha)に区分し、試験地内に出現する胸高直径(DBH)3cm以上の全個体について樹種とDBHを測定した。また調査地の一部(0.17ha)において1cm≤DBH<3cmの全個体について、樹種とDBHを測定した。試験地に隣接する林分において、3cm≤DBHの林木を20種46本、1cm≤DBH<3cmの林木を11種20本、つる植物を4種24本伐倒し、DBHと幹重、枝重、葉重等との相対成長関係式を作成した。これを毎木調査で得られた試験地内の林木のDBHに適用して、試験地の地上部現存量と純一次生産量を求めた。

3. 結果と考察

試験地内で行った毎木調査の結果、3cm≤DBHの樹種が55種、1cm≤DBH<3cmの樹種が34種、つる植物が9種出現した。伐倒調査で得られた相対成長関係式を用いて計算した山城試験地の全林木とつる植物の現存量・純一次生産量・葉面積を表-1に示した。本試験地の1cm≤DBHの全林木とつる植物の地上部現存量は105.05t ha-1、葉面積は8.39ha ha-1と算出された。このうち3cm≤DBHの林木が占める割合は92.2%と88.3%であった。地上部現存量のうち65.3%は落葉広葉樹が占め、続いて常緑広葉樹26.1%、針葉樹5.7%、つる植物2.9%の順であった。地上部現存量のうち葉の占める割合は7.7%であった。1cm≤DBHの全林木の地上部純一次生産量は15.84t ha-1 yr-1と算出され、このうち3cm≤DBHの林木が占める割合は94.0%であった。

3cm≤DBHの林木現存量ではコナラが最も多く、地上部現存量の33.0%を占めていた。次いでソヨゴ(17.2%)、オオバヤシャブシ(10.6%)、ネジキ(6.2%)、リョウブ(4.9%)の順に多かった。生産量に占める割合は、コナラが30.1%、ソヨゴ13.4%、ネジキ10.5%、オオバヤシャブシ8.9%、リョウブ6.7%であった。1cm≤DBH<3cmではコバノミツバツツジが地上部現存量の67.8%を占め、次いで多いモチツツジとあわせるとこの2種で80.7%を占めていた。生産量でもこの2種で81.8%を占めていた。つる植物では1cm≤DBH<3cmのアオツヅラフジが全地上部現存量のうちの84.3%を占めていた。

| 3cm≤DBH | 1cm≤DBH<3cm | 合計 | |

| 現存量 (t ha-1) | |||

| 幹 | 52.06 | 3.74 | 55.8 |

| 枝 | 37.02 | 1.28 | 38.3 |

| 葉 | 7.57 | 0.56 | 8.13 |

| 合計 | 96.81 | 8.24 | 100.05 |

| 一次生産量 (t ha-1 yr-1) | |||

| 幹 | 3.13 | 0.34 | 3.47 |

| 枝 | 6.13 | 0.30 | 6.43 |

| 葉 | 5.63 | 0.31 | 5.94 |

| 合計 | 14.89 | 0.95 | 15.84 |

| 葉面積 (ha ha-1) | 7.41 | 0.98 | 8.89 |

2.ホオノキ実生の近交弱勢に及ぼす被陰の影響

石田 清(森林生態研究グループ)

1. はじめに

植物の近交弱勢の程度(δ=1-[自殖子孫の形質平均値] / [他殖子孫の形質平均値])は環境によって変化する。高木種では、隣接個体による被陰が生じると近交弱勢の程度が大きくなる事例が知られているが、制御された光環境のもとで近交弱勢に及ぼす被陰の影響を調べた研究はほとんどない。被陰が高木種の近交弱勢に及ぼす影響を明らかにすることにより、上層木による被陰が稚幼樹の遺伝的構造・遺伝的多様性に及ぼす影響とそのプロセスを理解できるようになる。本研究では、高頻度で自殖を行うホオノキの実生を対象に被陰実験を行い、被陰が近交弱勢に及ぼす影響を調べた。

2. 調査方法

3母樹に人工受粉して得たホオノキの自殖実生121本・他殖実生65本を、遮光率の異なる2種類の寒冷紗(明区, RPPFD=50%; 暗区、 RPPFD=12%)をかけた圃場で2年間栽培し、交配(自殖vs他殖)と被陰が成長量(個体サイズ、器官重)と葉形質(個葉面積、葉面積比)に及ぼす影響を調べた。

3. 結果と考察

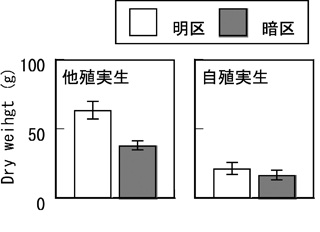

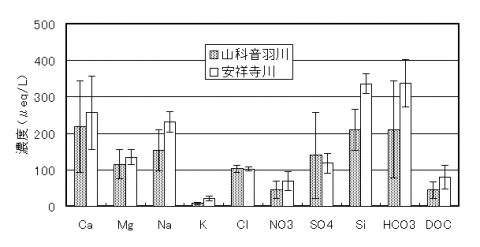

ホオノキ2年生実生に現れた近交弱勢の程度は、個体サイズ(樹高、根元直径、個体重)で0.24~0.63、器官重(葉重、幹重、根重)で0.48~0.65となり、実生の成長に大きな近交弱勢が現れることが明らかとなった(表-1)。これら6形質のうち葉重以外の5形質は、明区の方が暗区よりも大きな近交弱勢を示し、その差は幹重と根重で有意であった。このように明区の個体の方が暗区の個体よりも大きな近交弱勢を示したのは、明区の方が暗区よりも個体サイズが大きいために(図-1)、結果として光・養分などの資源をめぐる個体間の競争が明区の方でより激しくなったことを反映している可能性が高い。この結果は、隣接個体間の競争が始まると近交弱勢が大きくなるとするこれまでの報告事例と矛盾しない。葉形質については、個葉面積、葉面積比ともに被陰の影響が認められたが、自殖と他殖の間で有意な差が認められたのは個葉面積のみであった(図-2; 分散分析, P<0.01)。また2形質ともに被陰と交配の交互作用は認められず、これらの形質の近交弱勢に及ぼす被陰の影響は小さいと考えられた。

| 形質 | 明区 | 暗区 | ANOVA F |

| 樹高 | 0.38 (0.32–0.43) | 0.34 (0.29–0.41) | 6.72 ns |

| 根元直径 | 0.32 (0.27–0.42) | 0.24 (0.13–0.34) | 6.20 ns |

| 個体重 | 0.63 (0.46–0.85) | 0.52 (0.40–0.61) | 2.86 ns |

| 葉重 | 0.53 (0.45–0.68) | 0.53 (0.40–0.61) | 0.00 ns |

| 幹重 | 0.59 (0.46–0.73) | 0.48 (0.38–0.58) | 35.72* |

| 根重 | 0.65 (0.51–0.78) | 0.51 (0.41–0.65) | 72.14* |

注. ANOVA F = 被陰の効果を示す2元分散分析のF値: ns=5%レベルで有意差無し。*P<0.05。

図-1 ホオノキ2年生実生の個体重

平均値と標準誤差を示す。

図-2 ホオノキ2年生実生の個葉面積

平均値と標準偏差を示す。

3.大台ヶ原における枯死木の発生状況

伊東宏樹(森林生態研究グループ)・日野輝明(野生鳥獣類管理チーム)

1. はじめに

大台ヶ原では近年、増加したニホンジカが剥皮などにより樹木に被害を与えており、森林の衰退が懸念されている。筆者らはこの地域において、シカ、ネズミ類、ササの排除処理試験を行っている。今回、1997年と2000年に実施した毎木調査の結果から、樹種による枯死木の発生状況の違いについて検討したので報告する。

2. 調査地および調査方法

調査は、奈良県吉野郡上北山村の大台ヶ原の針広混交林に設定した試験地で行った。試験地は1996年に設定し、試験地内に、20m×20mの方形区を5個設置した(400m2×5=0.2ha)。全方形区について、その中にある樹高1.3m以上の樹木を調査対象として、1997年秋と2000年秋に毎木調査を実施した。この際、枯死木についても測定した。1997年の枯死木としては、調査時に立ち枯れたまま残っているものを対象とし、2000年については、前回の調査以降に新たに枯死したものを対象とした。1997年の調査結果と2000年の調査結果を比較し、どの樹種で枯死木が多く発生しているか検討した。

3. 結果および考察

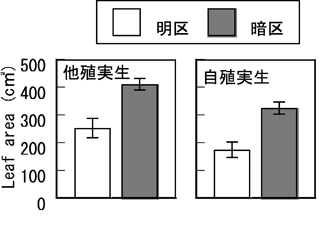

1997年の毎木調査の結果では、生存木については、ウラジロモミの本数が最も多く(88本)、全体(168本)の52.4%を占めていた。次いで、ブナ(27本)、オオイタヤメイゲツ(18本)、リョウブ(11本)、タンナサワフタギ(6本)などの順で、全部で12種が確認された。枯死木の内訳を図-1左に示す。1997年に確認された枯死木58本のうち、同定できたもの(42本)の大半はウラジロモミで(38本)、90.5%を占めており、生存木の比率と比較して統計的にも有意に多かった(フィッシャーの正確確率検定、p<0.05)。ただし、この結果からは、ウラジロモミの枯死率が高いという可能性のほかに、ウラジロモミの立ち枯れ木の存在期間が長いという可能性も考えられることに注意する必要がある。枯死木にはそのほかに、ミズナラ、オオイタヤメイゲツ、ナナカマドがそれぞれ少数あった。

2000年の調査では、林分の構成樹種には変化はなく、この間に発生した枯死木は11本だった。そのうちの9本がウラジロモミで、他の樹種ではナナカマドが1本、リョウブが1本だけであった(図-1右)。2000年の調査結果については、サンプル数が少ないためか、統計的な有意差は認められなかった。

しかし、既存の研究から、他の樹種と比較してウラジロモミがニホンジカによる剥皮被害を受けやすいことが知られており、この結果もそれを反映している可能性がある。筆者らが行っている実生についての調査でもウラジロモミはニホンジカによる負の影響を受けることが分かっており、将来にわたってウラジロモミが減少する可能性が考えられる。

図-1 1997年および2000年における枯死木の内訳(Nはサンプル数)

4.京都市山科区山科音羽川および安祥寺川上流の渓流水質

金子真司(森林環境研究グループ)

1. はじめに

都市近郊の森林の渓流水は、工場や自動車などから排出される硫黄酸化物や窒素化合物等の環境負荷物質の流入の影響を受けている。京都盆地の東に位置する山城盆地は、我が国の陸上輸送の大動脈である国道1号線や名神高速道路が横断している上に、近年では京都市街地の拡大に伴い農地が減り宅地が増加している。このため、山科盆地の周囲の山地の渓流水は環境負荷物質の流入の影響によってその水質が変化している可能性が高い。そこで山科盆地周囲の山地において、渓流水質を多点調査し、硫黄酸化物や窒素化合物の影響について検討を行った。

2. 調査地および方法

渓流水調査は山科川の支流である山科音羽川および安祥寺川において2001年10月25日に行った。山科音羽川および安祥寺川の支流それぞれ10箇所で渓流水を採取した。採取した試料は、pH、EC、無機イオン、溶存有機炭素(DOC)、 ケイ酸濃度を測定した。一般に岩石から溶出するCl-はごくわずかであるので、渓流水中のCl-は大半が海塩由来であると考えられる。そのため隣接する地域において、Cl-降下量および水文条件が等しければ渓流中のCl-濃度は等しくなると予想される。今回調査した20箇所の渓流では山科音羽川の2渓流を除くとほぼ100μeq/L程度で一定していた。そこでCl-濃度が異なる山科音羽川の2渓流は、他の渓流と水文条件が異なる可能性があるので検討からは除外した。

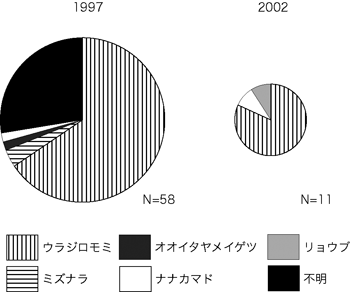

3. 結果と考察

山科音羽川と安祥寺川の平均水質を図-1に示した。2流域の渓流水質は類似していたが、Mg2+、Na+、K+、HCO3-濃度は安祥寺川流域が有意に(p<0.05)高かった。2流域とも中古生層の堆積岩で構成されているが、表層地質図(国土庁土地局国土調査課京都府土地分類図)によれば、山科音羽川流域は主に砂岩であり、安祥寺川流域は主に泥質岩や砂岩チャート互層と2流域の地質はやや異なっている。地質の相違が2流域のMg2+、Na+、K+、HCO3-濃度の差の原因であると推察される。渓流水中のNO3-濃度は山科音羽川、安祥寺川がそれぞれ45、70μeq/Lと、近畿地域のNO3-平均濃度(31μeq/L、 金子1998)に比べてやや高いレベルにあった。このことから調査流域では窒素化合物の負荷量が多い可能性が示唆された。SO42-濃度は山科音羽川、安祥寺川がそれぞれ140、118μeq/Lと、近畿地域のSO42-平均濃度(108μeq/L、 金子1998)に比べてやや高いか同程度のレベルにあった。山科音羽川流域、安祥寺川流域のNO3-濃度の変動係数(CV(%))はそれぞれ50.9、37.8%とほぼ等しかったが、SO42-のCV(%)は山科音羽川が84%と安祥寺川(23%)に比べて大きかった。渓流水中のSO42-濃度が変動する要因として、流域における大気からの負荷、土壌への吸着、岩石風化による供給などの相違が考えられる。SO42-の変動にいずれの要因が関係しているか明らかではないが、調査地域の中古生層がいろいろな種類の堆積岩から構成されていることから、構成する堆積岩中の硫黄(S)濃度のばらつきが関係している可能性が高いと推察される。

図-1 山科音羽川および安祥寺川流域における渓流水の成分濃度の比較

5.大台ヶ原の森林におけるリターおよび土壌の移動

古澤仁美・金子真司(森林環境研究グループ)

日野輝明(野生鳥獣類管理チーム)

1. はじめに

近年各地の森林でニホンジカ(Cervus nippon Temminck)(以下、シカという)が増加し、シカの採食によって植生が変化している。紀伊半島の中央部に位置する大台ヶ原でもシカによる強度の採食によって林床に優占するミヤコザサ(Sasa nipponica Makino et Shibata)の現存量が23-42g m-2以下と少ない状態である。林床植生による被覆は土壌移動を抑制して養分の流亡を防ぐ効果があるが、大台ヶ原は日本有数の多雨地帯であるため、現在のようにミヤコザサ植生の劣化した状態ではリターや土壌の移動が起こっているのではないかと危惧される。そこで、大台ヶ原の針広混交林において、シカ排除区とササ刈り区を設けてリターおよび土壌の移動量を測定した。

2. 方法

調査地は奈良県大台ヶ原山頂付近のブナ(Fagus crenata Blume)、ウラジロモミ(Abies homolepis Sieb. et Zucc.)を主要構成樹種とする針広混交林内である。林床植生は被度90%以上でミヤコザサ(以下ササという)が優占するが、稈高や地上部現存量が小さいため地表面はよく見える状態であった。 調査地に1997年5月に4処理区(D0S0区、D0S1区、D1S0区、D1S1区:D0:シカの排除、D1:非排除、S0:ササ刈り、 S1:非ササ刈り)で構成される実験区を3区設置した。D1S1区が対照区(通常の大台ヶ原の状態)である。

リターおよび土壌移動の測定には土砂受け箱を用いた。土砂受け箱は高さ15cm、幅(開口部)25cm、奥行き20cmの木製枠で、背面に30メッシュのサランネットを取り付けた仕様とした。それぞれの処理区に各々3個の土砂受け箱を開口部が斜面上部に向くように設置した(計36個)。上方から移動してきて箱に堆積したリターと土壌を回収した後、絶乾重量を測定した。測定期間は2000年6月13日から2001年6月4日の約1年間とし、移動リター量と移動土壌量の合計を年移動量とした。この測定値は開口部25cmあたりの値、すなわち斜面幅25cmあたりの移動量になるので、4倍して斜面幅1mあたりの移動量に換算した。また、移動リターおよび移動土壌の全炭素含有率、全窒素含有率をNCアナライザー(住化分析センター NC-900)で測定し、それぞれ移動リター量と移動土壌量に乗じて移動炭素量、移動窒素量を計算した。

3. 結果と考察

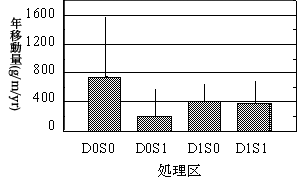

4処理区いずれにおいてもリターおよび土壌の移動が認められた(図-1)。シカを排除した結果ササの地上部現存量が増加したD0S1区ではD1S1区(対照区)より年移動量が小さい傾向が認められたが、年移動量におけるシカ処理、ササ処理の影響は統計的に有意ではなかった。これは、くり返し間のばらつきが大きく標準偏差が大きかったためと考えられた。移動量が微地形に影響されてばらつきが大きくなった可能性がある。一方、ササの地上部現存量と年移動量には負の相関が有意に認められたことから、シカを排除してササの地上部現存量を増加させることはリターおよび土壌の移動の抑制に効果がある可能性が示唆された。

D1S1区における年移動炭素量、窒素量は、1年間のリターフォールによって供給される炭素量、窒素量に匹敵することが明らかになった。つまり、大台ヶ原の通常の状態において、1年間のリターフォールに相当する養分量がほぼ全部移動するような撹乱が起こっている可能性がある。このような攪乱のある状態は森林の養分の保持にとって望ましいことではないと考えられた。

図-1 各処理区の年移動量(n=9) D=シカ、S=ササ、0=排除あるいはササ刈り, 1=非排除あるいは非ササ刈り。図中のバーは標準偏差を示す。

6.葉群チャンバーと携帯式光合成量測定装置及び乱流変動法の測定結果の比較

深山貴文・小南裕志・玉井幸治(森林環境研究グループ)・後藤義明(大気-森林系チーム)

1. 目的

従来、葉面における光合成速度を実測する場面では携帯型光合成蒸散量測定装置が多く用いられてきた。この測器は片手で操作できる小型のチャンバー(同化箱)を備え、葉面の一部を挟んでその箇所におけるCO2と水蒸気の交換特性を測定するものであった。この測器は携帯性に優れていて測定精度は高いものの、手動で測定を行うため連続観測には不向きと考えられた。また、実際の枝は多くの葉令の異なる葉から構成されているため、葉群全体の平均的なガス交換特性を把握することを目的とする観測においても、測定範囲の狭い携帯型測器は複数箇所での同時測定が必要で不利であった。一方、大気-森林間CO2フラックスを長期連続観測する手法としては、森林群落上で風速とCO2濃度変動の測定を行う乱流変動法が多く用いられてきた。しかし、その観測値は森林群落全体における二酸化炭素収支の結果であって、個別樹種の葉面における動態把握はできない特徴があった。そこで我々は、葉群全体をチャンバー内に取り込み、モーターによって自動連続観測を行う自動葉群チャンバーを作成し、これが携帯式光合成量測定装置と同等の測定精度を持つかについて検証を行い、その実用性について調べることとした。また、乱流変動法と自動チャンバーの測定結果についても比較を行い、大気-森林間CO2フラックスに及ぼすコナラ陽樹冠部の影響について検討することとした。

2. 試験地と方法

試験地は京都府南部の相楽郡山城町に位置する山城水文試験地である。本試験地は風化花崗岩を表層地質とする丘陵部に位置し、標高220m、流域面積1.6haの流域試験地である。植生としてはコナラ、ソヨゴ等の落葉樹と常緑樹の混交林で、それぞれの胸高断面積合計は13.3m2ha-1と6.3m2ha-1、平均樹高は約10mである。観測に用いた自動葉群チャンバーは、幅36cm、長さ50cm、高さ30cmで54Lの容積を持ち、ガラス板とステンレス枠で構成されている。底面には換気口があり、これがモーターによって自動的に開閉する。測定間隔は30分とし、5分間チャンバーを密閉させ、3分間のCO2濃度の変化量からCO2交換量の測定を行った。CO2濃度は毎分1Lの空気流量で循環させ、二酸化炭素濃度計(Li-cor製、LI-800)によって測定した。観測期間は2001年5月28日から同年12月4日までとし、山城試験地尾根上のコナラ陽樹冠の葉群について測定を行った。一方、比較対象とした携帯式光合成量測定装置にはADC製、LCA-3を用い、乱流変動法には超音波風速計(Kaijo製、DA-600)と二酸化炭素濃度計(Li-cor製、LI-6262)を用いた。

3. 結果および考察

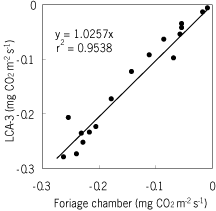

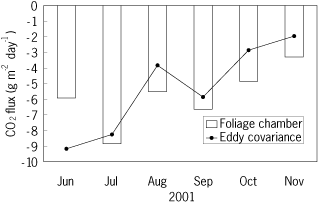

図-1にはコナラにおける光合成速度の日変化を測定した際の葉群チャンバーとLCA-3の測定値の比較結果を示した。両者の測定値はほぼ一致しており、高い相関が認められた。このことから葉群チャンバーを用いることで連続的に、携帯式光合成量測定装置と同等の精度で観測を行うことができると考えられた。図-2には葉群チャンバーによって測定されたコナラ葉群におけるCO2フラックスの季節変化と乱流変動法によって観測された大気-森林間CO2フラックスの季節変化の比較結果を示した。概ね両者の変動傾向は一致しており、コナラ陽樹冠における季節変動が群落全体においても代表的なパターンを示していることが示唆された。しかし、6月には下向きCO2フラックスの乱流変動法による観測値が葉群チャンバーの結果より比較的大きいことが認められた。この原因としては、この時期に葉数が多くなる常緑広葉樹や、やや早く開葉を終えた下部の樹冠部における活発な光合成の影響などの可能性等が考えられ、測定対象を広げて確認を行う必要があると思われた。一方、8月には両者とも下向きCO2フラックスが一時的に小さくなっており、この原因を解明していくためには、蒸散量などについての検討も加えていく必要があると考えられた。

図-1 葉群チャンバーとLCA-3の測定結果の比較

図-2 葉群チャンバーと乱流変動法による測定結果の比較

7.京都府のツキノワグマ駆除個体の特徴について

大井 徹・大西尚樹・島田卓哉(生物多様性研究グループ)

1.はじめに

京都府に生息するツキノワグマは、由良川(河口から福知山市までの流域)の東西で遺伝的に分化していることが強く示唆されている(天野ほか、2001; Saitoh et al., 2002)。そのため、2002年度に京都府が策定したツキノワグマの保護管理計画においては、クマの個体群を由良川の東西で二つのユニット(丹波個体群:東岸、丹後個体群:西側)に分け、それぞれの管理方針を定めている。一方、両地域ともに、ツキノワグマの人家周辺への出没や農林業被害の発生がみられ、その対応策として駆除が行われてきた。

私たちは、このような駆除が個体群にどのような影響を与えているのか、それを駆除個体の情報からどう読み取ればいいのか検討しているところである。

2. 調査方法

当研究所は、1991年度以降、京都府の協力のもと、府内で駆除された個体の頭部の収集を行っている。この標本の内、2001年度までに駆除された184頭の性・年齢構成における特徴を、丹波と丹後個体群間で比較した。184頭の内、丹波個体群由来は100頭、丹後個体群由来は84頭であった。

年齢査定は、下額第四小臼歯歯根部の切片をヘマトキシリン染色し、年輪を読み取ることにより行った(八谷・大泰司、1994)。また、性の判定は駆除従事者の報告に基づいた。

3. 結果と考察

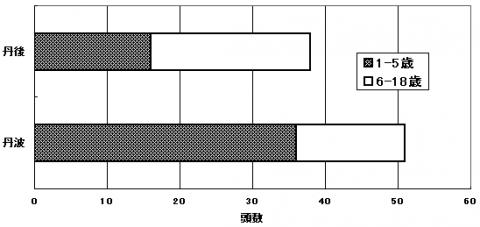

性比(メス:オス)は両ユニットとも1:1.2であった。また、丹波個体群におけるオスの年齢は4.3±2.8歳(平均±標準偏差)、メスの年齢は7.3±5.4歳、丹後個体群におけるオスの年齢は5.9±4.4歳、メスの年齢は7.6±4.4歳であった。年齢を1歳から5歳のクラスと6歳以上のクラスに分け、オス、メス毎に個体群間の年齢構成を比較すると(Fisherの正確確率検定による両側検定)、メスでは有意差はなかったが(p>0.05)、オスで有意差が認められた(p=0.0093)(図-1)。すなわち、丹波個体群で若齢のオスが多く捕獲される傾向があることがわかった。

このような傾向が両地域の野生個体群の年齢分布を反映しているのか、あるいは、捕獲場所や捕獲方法などに原因する偏りなのか今のところ不明である。例えば、捕獲場所の景観には両地域で違いがあり、年齢の違いにはこれが反映している可能性もある。捕獲場所の景観が明らかな事例の内、丹波個体群では68%が山林中で、32%が集落・農地あるいはその近辺で捕獲され、丹後個体群では11%が山林中で、89%が集落・農地あるいはその近辺で捕獲されていた。今後、一頭一頭の捕獲情報をさらに精査することにより、個体による捕獲の偏りの有無と、それが有った場合にはその原因を検討する必要がある。

図-1 個体群ごとの駆除雄の年齢構成

8.雑木林におけるドングリへの虫害の樹種間差

上田明良(生物多様性研究グループ)

1.はじめに

過去に薪炭林として利用されていた雑木林における優占種は、多くの場合コナラ属に属する樹木である。種子から成木に至る樹木動態の調査結果は、里山を今後どのように管理していけば良いかを検討する上での重要な情報のひとつとなる。そこで、関西支所において重点的に里山を調査している滋賀県志賀町の雑木林にみられる4種の落葉性コナラ属(コナラ節に属するコナラとナラガシワ、クヌギ節に属するクヌギとアベマキ)の種子、すなわちドングリの生産と死亡要因を調査した。

2. 調査方法

4樹種の立木5本ずつを選定し、それぞれの樹冠下に口径0.5 m2の捕虫網状のシードトラップを2001年4月10日に1器ずつ設置して、落ちてきた大小様々なドングリ(雌花を含む)を11月10日まで採集した。採集したドングリを、ゾウムシ類の成虫が栄養摂取するために未熟果の殻斗(かくと:ドングリの帽子)上から明確な穴を開けたもの(吸汁虫害果)、昆虫の産卵や幼虫の食害が認められたもの(実虫害果)、菌類に犯されるなどして中身が褐色あるいは黒色になったもの(変質果)、鳥獣にかじられたもの(鳥獣害果)、健全なもの(無被害果)に分けた。コナラ節では発育不全果(しいな)と考えられる微小なドングリが多く採集されたが、その子葉は褐色あるいは黒色になっていて、発育不全果であるのか菌類に犯されたものであるのか判断がつかなかったので、これらもすべて変質果に含めた。また、ドングリのバイオマス(生物量)をみるため、ドングリのサイズを測定した。すなわち、採集したドングリの花柱を除く長さ(L)と幅(W)をデジタルノギスで測定し、ドングリの乾燥重量ともっとも相関が高いことが知られている長さ×幅の2乗 (LW2)の値を各ドングリについて算出し、バイオマスはその合計値で表した。

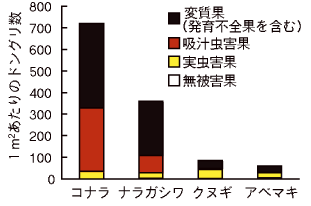

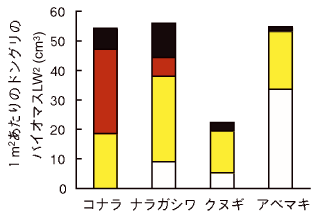

3. 結果と考察

全体の落下数は、コナラ節がクヌギ節より多く、特にコナラが多かった(図-1)。しかし、バイオマスでは、コナラ、ナラガシワとアベマキはほぼ同じ値であった(図-2)。内訳をみると、コナラ節は変質果数が多かった(図-1)が、そのほとんどは発育不全と思われる微小なものであったので、バイオマスに占める割合は低いものであった(図-2)。コナラ節は吸汁虫害果数も多く(図-1)、特にコナラではバイオマスにおいても多かった(図-2)。いずれの樹種でも、実虫害果数は少ないが、そのバイオマスは大きいことが共通していた(図-1と2)。また、無被害果バイオマスは落下数がもっとも少なかったアベマキで高い値を示した(図-1と2)。鳥獣害果は図に示せないほどわずかであった。以上の結果を総合すると、コナラ節は着果数を多くしないと、ほとんどのドングリが発育不全と吸汁虫害によって落下し、無被害果を生産できないと考えられる。ただし、発育不全果と吸汁虫害果のバイオマスは小さいので、その損失は小さい。これらのことから、コナラ節は生産数を多くし、そのごく一部が成熟に至れば良いという戦略をとっていると考えられる。そして、4樹種のなかで最もドングリの大きさが小さいコナラは、この戦略の代表的なものであるが、調査年の無被害果数はゼロであった。クヌギ節のドングリは厚くて棘のある殻斗で覆われるが、これによってドングリを保護することで、数少ない雌花を確実に成熟に至らせる戦略をとっていると考えられる。最もドングリが大きいアベマキは、この戦略の代表的なものであり、調査年には無被害果数とそのバイオマスは4樹種のなかでもっとも大きくなった。しかし、どちらの戦略が優位かは、年度や人為的な攪乱の程度(攪乱が強い場所では、多産なもの、すなわちコナラ節タイプが有利と一般的に考えられている)によって異なると考えられる。

図-1 ドングリの落下数とその被害

図-2 ドングリのバイオマスとその被害

9.サビマダラオオホソカタムシのマツ枯損被害地における放飼試験

浦野忠久(生物被害研究グループ)

1.はじめに

前年度まで行ってきたマツノマダラカミキリ(以下カミキリ)の生物的防除を目的としたサビマダラオオホソカタムシ(以下ホソカタムシ)の室内および関西支所構内での予備的放飼試験においてはある程度の寄生率が認められた。本年度はマツ枯損被害地における防除効果を確認するため、ホソカタムシ成虫の放飼試験を行った。

2. 材料と方法

近江富士花緑公園(滋賀県野洲町)内のマツ林を試験地とし、2001年にマツ材線虫病で枯死したと思われるアカマツ15本を供試木とした。この内9本に2002年5月、ホソカタムシ成虫を1本あたり40~43個体、合計373個体放飼した(放飼木)。放飼用のホソカタムシは室内飼育で2001年3月~9月に羽化したものを用いた。残り4本は放飼木と同一林分内の枯死木で、これらにはホソカタムシを放飼せず、放飼木上のホソカタムシが移動して寄生するかどうかを確認するために設定した(無放飼木)。最後の2本は対照区で、放飼林分から650m離れた地点に設定した。これらすべての供試木を6月上旬から7月中旬にかけて伐倒回収し、関西支所で剥皮割材した。

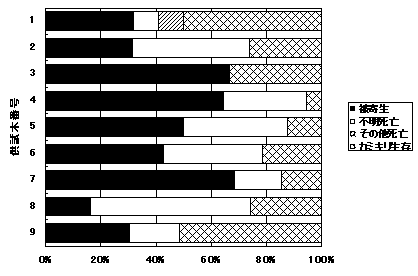

3. 結果と考察

放飼木における割材調査の結果を図-1に示す。放飼木9本のすべてにおいてカミキリ幼虫、蛹および成虫がホソカタムシの寄生を受けていた。寄生率は全体で47%(供試木ごとの最高68%、最低16%)であった。しかし供試木材内には死亡原因不明のカミキリがとくに成虫の段階で数多く死亡しており、全体の29%を占めた。これらの中には寄生したホソカタムシが発育途中で死亡したものが多く含まれるものと推定された。放飼木におけるカミキリ生存率は23%で、対照区の生存率86%と比較すると、放飼による防除効果は明らかであった。一方、無放飼木では材内におけるホソカタムシによる明らかな寄生は認められず、カミキリ生存率は72%であった。放飼木と無放飼木間の距離は1~28mであったが、もっとも放飼木に近い木では原因不明の死亡個体が56%を占めており、この中にも隣接木から移動した成虫によって寄生を受けながらも、寄生したホソカタムシが死亡したものが含まれていたのではないかと推測される。寄生したホソカタムシが発育途中で死亡した原因としては、幼虫が寄主摂食を完了する以前の段階における寄主の腐敗により、正常な発育が妨げられたことによる可能性が最も高く、これは実験室内での飼育においても生じている。対照区における原因不明のカミキリ死亡率は11%であったが、これをホソカタムシの寄生とは関係なく生じたものとし、すべての供試木で同様の原因不明死亡が生じたと仮定すると、放飼木の寄生率は65%前後だったのではないかと考えられる。

図-1各放飼木材内におけるマツノマダラカミキリの生存および各要因別死亡率

(「その他死亡」はホソカタムシの寄生以外による死亡を、「不明死亡」は原因不明の死亡を示す。)

10.天橋立の松枯れに対する地元住民の意識と今後の対策についての考え方

深町加津枝・奥 敬一(森林資源管理研究グループ)

1.はじめに

日本三景の1つである京都府宮津市の天橋立は、宮津湾と阿蘇海を分断する約3.2kmの長大な砂嘴が造り上げた松林景観であり、室町時代に雪舟により「天橋立図」に描かれたのをはじめとする多くの絵画、そして俳句などの題材となってきた。また、国の特別名勝や国定公園などの指定を受けているほか、周囲には、文殊堂や籠神社などの歴史的な名刹も多い。しかし、2001年度には、天橋立にある約5,000本のマツ(主にクロマツ)のうち約150本が松枯れ被害により枯死するなど、歴史的な松林景観の保全とそれに対する具体的な対策のあり方が大きな課題となっている。

京都府では2001年より、「天橋立公園保全対策」として、松枯れに関する調査研究、薬剤による松枯れ防除、あるいは周辺の森林内の枯死木の除去などの対策を進めており、また、地元においても「天橋立を守る会」の会員などにより、松枯れについての勉強会や天橋立の景観を守るためのボランティア活動などが行われている。

本報告では、天橋立における今後の景観計画を策定するための基礎として、近年の松枯れに関する地域住民の意識および今後の対策についての考え方を明らかにすることを目的とした。

2. 調査方法

2003年1~2月に、「天橋立を守る会」の会員を中心とする宮津市、野田川町など天橋立周辺に在住の住民や行政、ホテルや会社など施設、組織の代表など200名に対して、郵送によるアンケート調査を実施した。有効回答は女性32、男性76であり、回収率は55%であった。アンケート調査では、松林景観や松枯れに対する意識、今後の松枯れ対策のあり方、そして歴史的な観点から特に残す必要があると思うマツについて調査した。また、補足的に、天橋立を守る会の会長、副会長、および理事など8名に対し聞き取り調査を行った。

「天橋立を守る会」は、1965年に組織された宮津市内を中心とする住民やホテルや会社など施設、組織の代表など一般有志の会員約200名からなる任意団体で、特別名勝「天橋立」を保護し、後生に継承していくため、環境美化、愛護運動の推進、利用施設の整備促進等の事業を展開している。

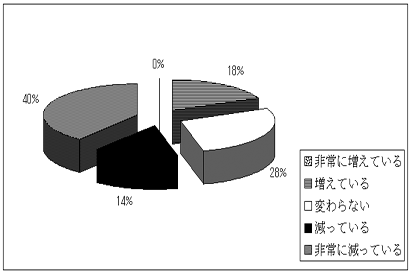

3. 天橋立の松林景観に対する地域住民の意識

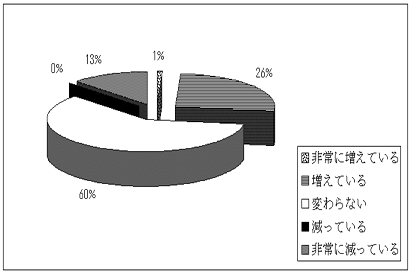

図-1は、アンケート調査の結果に基づき、最近のマツの本数がどのように変化したと思うか、その印象についての回答をまとめたものである。最も多い回答は、マツが「非常に減っている」であり、全体の40%を占めた。次いで、「変わらない」(28%)、「増えている」(18%)であった。「非常に増えている」という回答はみられなかった。全体としては、マツが減っているという印象をもった人が多かったが、回答にはバラツキがみられた。

図-2には、最近のマツ以外の樹木(主にタブノキやヤマモモなどの常緑広葉樹を想定)の数の変化についての回答をまとめた。「変わらない」とする回答が最も多く60%を占め、次いで、「増えている」、「非常に減っている」が多かった。バラツキはみられたものの、全体としては、マツ以外の樹木の数があまり変化していないという印象をもった人が多い傾向がみられた。

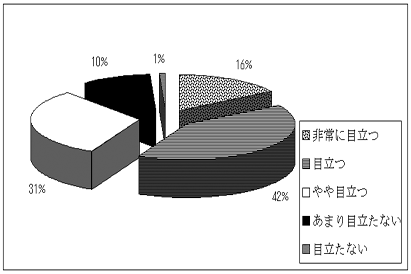

図-3は、アンケート調査の結果に基づき、松枯れの状況に対する意識についてまとめた図である。松枯れが「非常に目立つ」、「目立つ」との回答が58%であり、これらに「やや目立つ」を含めるとおおよそ全体の90%を占め、松枯れが進行する状況が、多くの人に強く意識されていることがうかがえる。

図-1 天橋立のマツの本数に対する印象

図-2 天橋立のマツ以外の樹木の本数に対する印象

4. 地域住民が考える松枯れ対策のあり方

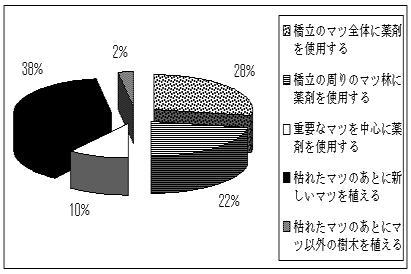

図-4には、天橋立周辺の松枯れにどのように対処したらよいかについての回答をまとめた。もっとも指摘回数の割合が高かったのは、「枯れたマツのあとに新しいマツを植える」という項目であり、次いで「橋立のマツ全体に薬剤を使用する」であった。「枯れたマツのあとにマツ以外の樹木を植える」という項目の指摘回数が最も少なく、多くの人が何らかの手だてを通して天橋立の松林景観の維持を望んでいた。地域住民にとっては、基本的には、天橋立のマツを中心とした現在の林分の状態密度を維持することが今後の方向として重要であることが示された。

天橋立において今後も特に残していきたいマツとして指摘されたのは、阿蘇海周辺の視点からの近距離景におけるランドマーク木となるマツや伝説などに基づいた名称があり、文化的な資産として位置づけられるものが多かった。特に、天橋立を守る会が選定した「千貫松」や「船越の松」、「雪舟の松」など18本のマツは、多くの回答者により高い頻度で指摘された。また、「小天橋の松林」、「公園事務所付近」、「濃松付近の松林」など、天橋立の中で観光上重要な場所や、マツが集中して分布する場所の松林を挙げた例もみられた。その他、名前はないものの、形状が独特のマツや大木のマツ、知恵の輪など史跡や歴史的な建造物などの傍らにあるマツも挙げられていた。また、天橋立周辺に位置していた二本松や三本松など、今日ではなくなってしまったマツの復活を願う声もあった。

図-3 天橋立の松枯れの状況に対する印象

図-4 松枯れに対して望まれる対処法

5. まとめ

松林景観あるいは松枯れに対する印象としては、全体として松枯れが目立ち、多くの地域住民がマツの本数が減少傾向にあると感じていた。一方、タブノキなど広葉樹の本数については、あまり変化していないとする回答が多かった。

そして、松枯れに対する対策としては、枯れたマツのあとに新しいマツを植えることによる歴史的な景観の保全を多くの人が求めていることが明らかになった。具体的な対応策としては、薬剤散布が不可欠であると認識する一方、薬剤使用以外の方法について検討を求める声もあり、また総合的な対策の必要性も挙げられた。

松枯れなどにより大面積の松林が消失し、また、天橋立を中心とする景観上の核となる松林やランドマーク木となるマツ木が枯死しつつある今日、松林景観の保全あるいは復元には多大な費用と労力が必要になると言えよう。しかしながら、本調査の結果により、日本を代表する歴史的な景観としての名勝地、そして地域住民にとっての日常の景観として松林を保全していくことの重要性が強く示唆されたといえよう。

11.ワークショップ形式による林内のサウンドスケープの意識化

―京都大学芦生研究林でのケーススタディから―

奥 敬一・深町加津枝 (森林資源管理研究グループ)

1.はじめに

森林内でのレクリエーション体験にとって、その音風景(サウンドスケープ)は視覚的な景観(ランドスケープ)同様、重要な位置を占めている。サウンドスケープとは、「個人あるいは特定の社会にとってどのように知覚され、理解されるかに強調点の置かれた音の環境」を表す概念である。従って、単に技術的に測定可能な音量や周波数よりも、むしろ、ある音がそれを聞く人にとって持つ意味を重要視する考え方と言える。本報告では、京都大学芦生研究林内の歩道におけるワークショップ形式の散策を通して、一般の利用者が実際に認識し記録したサウンドスケープについて、その概要を示すとともに、サウンドスケープの意識化の意義について考察することを目的とする。

2. 方法

調査地は京都府美山町、京都大学芦生研究林内の由良川本流下部の歩道である。歩道は標高約400mに位置し、沿道の植生は温帯の落葉広葉樹林と、スギを主体とする針葉樹人工林が混在している。この歩道はかつてトロッコ敷として使われており、7km以上にわたって歩行の容易な道が続いている。また、由良川の源流が歩道に沿って流れている。

調査は2003年6月22日(日曜日)に行われた。滋賀県を拠点に活動している自然ふれあい活動団体の協力を得て、この団体が企画して行った芦生演習林でのハイキングに同行し、「音をさがそう」と題したワークショップを実施した。参加者に対して聞こえた音を記録するための記録票を渡し、散策の行程(約2時間半)の間に気がついた音について、どんな音か、何の音だったか(音源)、どんな所で聞こえたか、について記録するよう指示した。また、歩道上の一地点で各自の周囲に展開する音環境を記号化して地図に表す、「サウンドマップづくり」を実施した。大人13名、子供8名が参加した。

3. 結果と考察

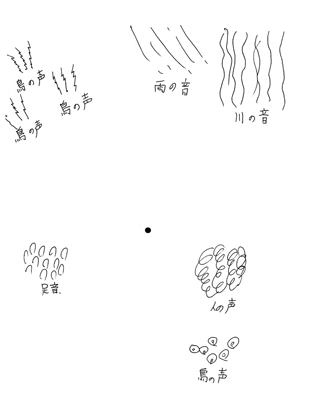

記録された音の数はのべ219件であった。表-1は、音源の種類を分類した結果である。もっとも多かったのは鳥の鳴き声であり、種名が特定できなかったものも含めて全記録数の約半数を占めた。次いで、水の流れる音が約15%、カエルの鳴き声が約11%となった。また、同じ音源であっても、普段の生活であまり聞くことのない音源の場合、その音がどのような音であったかを記録する表現は多様であり、例えばカジカカエルの鳴き声は、10件の中に9通りの表現が見られた。逆に普段から馴染み深い音源(雨や犬の鳴き声など)の場合には、共通した表現がされることが多かった。次に、小学生が作成したサウンドマップの例を、図-1に示す。散策中の記録と同様、鳥の声や川の音の記述が多かった。表現の傾向としては、一方向から音が聞こえてくる形ではなく、周囲からまんべんなく音が聞こえてくる形の表現が一般的であった。ワークショップ実施後の感想としては、子供たちの音に対する表現の自由さを指摘したものや、音をテーマにしながら林内を散策することで、従来の散策に比べて気づくものがとても多いこと、などが指摘された。このように、ワークショップ形式で林内散策路のサウンドスケープを記録・収集することで、特徴的で気がつきやすい音だけでなく、普段意識化される機会の少ない、地域の「地」になる音環境、すなわち「基調音」としての自然の音を再発見するきっかけを作り出すことができた。さらに音環境に加えて、林内における多様な生物の存在や、多様な環境要素に対する意識化をもたらすことができたことも重要な意義と考えられる。

| 記録数 | ||

| 林内環境由来の音 | 鳥 | 107(46) |

| 水の流れ | 32 | |

| カエル | 23(10) | |

| 雨 | 6 | |

| 昆虫 | 5 | |

| 植物の擦れ音 | 4 | |

| 石の摩擦音 | 3 | |

| 人為由来の音 | 人間から発する音 | 12 |

| 民家の犬 | 7 | |

| 不明 | 20 | |

| 総計 | 219 | |

図-1 サウンドマップの例

中心の位置は自分のいる位置を示す。

12.里山保全・管理に関する地方自治体の取り組み

田中 亘(森林資源管理研究グループ)・野田英志(森林総合研究所林業経営・政策研究領域)

1. 目的と方法

近畿地方の里山林の管理・利用実態を俯瞰的に捉えるために、近畿地方管内2府5県(三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)の全392市町村を対象として、「自治体における里山林保全の取り組み状況に関する調査」を郵送アンケート形式で行った(2002年9月発送、回収)。224自治体から回答(回収率57%)があり、そのうち有効回答数は212であった。本アンケートでは里山を以下のように定義した。「古くから農業用や薪炭用、山菜取りなど人々の生活に利用されてきた里近くに存する森林」で、雑木林などの広葉樹二次林やアカマツ林・竹林などが含まれ、スギ・ヒノキ人工林は除く。

2. アンケート結果

同調査をまとめたものが、表-1である。

現時点で里山林が日常的に利用されていると応えた自治体は約半数であった。その利用内容では、「山菜採り」や「シイタケ栽培」などの旧来的な資源利用が三重県・和歌山県の林業が活発な自治体で、「散策場所として」といったレクリエーション利用が大阪府など都市近郊の自治体で比較的多く挙げられるという特徴が見られる。

里山林が以前ほど利用されなくなったことから問題が生じているかどうかについては、60%の自治体が「問題がある」と回答している。鳥獣害・廃棄物の不法投棄・管理担い手不足・境界管理の困難さ・竹林の拡大といった点について25~30%の自治体が問題視している。それへの対処として、鳥獣害および廃棄物の不法投棄への対策を行っている自治体がいくつか見られた。しかし、それ以外の問題に関してはほとんど放置しているのが現状のようである。府県別で見ると、人工林率が高く人手が入っている森林の多い奈良県や和歌山県では、こういった問題点は比較的少ない。逆に人工林率が低く人口の多い、つまり利用されていない里山が人目につきやすい大阪府などでは、廃棄物の不法投棄が大きな問題として挙げられている。

里山林の利用・保全に関する自治体独自の施策や条例の有無について、「ある」と回答した自治体は11%に過ぎない。80%はそのような施策を持っていないということである。具体的には、里山林を利用した環境教育向けの施設整備が挙げられていた。恒久的な条例で里山林の利用・保全を図るというよりも、単年度あるいは複数年度の事業で整備を行う事例が多い。大阪府の自治体では26%が「ある」、15%が「検討中」と回答し、府県別に見ると傑出している。緑が少ないながらも、あるいは緑が少ないからこそ身近な自然を残そうとする姿勢がうかがえる。

里山ボランティア活動との関わりについて、全体では約3分の1の自治体が域内でボランティア活動を確認している。支援を行っている自治体は全体の約2割であるが、前項で「事例あり」と回答した自治体を母数とすると、約3分の2が支援を行っていることになる。これは、自治体主導で立ち上げられたボランティア団体も少なくないことが要因であろう。具体的には「補助金支給」や「情報提供」を通じた協力関係にある。府県別ではやはり大阪府の自治体が目立ち、59%がボランティア活動を確認し、30%が支援を行っている。これもやはり、少ない身近な緑に関心を寄せる都市住民が大阪府内に多くいることの表れであろう。逆に人工林率が高く人口の少ない奈良県や和歌山県ではボランティア活動も未ださほど目立つ存在とは言えないようである。

3. 考察

アンケート結果を通じて、人口密度が高い(人目が多い)ゆえに里山の荒廃が目立つ都市部と人工林率が高く適度に人手が加えられているためにそれが目立たない過疎町村部との対比が際だった。人目の多さは大阪を中心とする里山林ボランティア活動とも直結しており、都市近郊の自治体においては里山林の保全・利用の取り組みに対してより積極的に取り組まざるを得ない状況がうかがえた。

| 有効回答数 | 日常的利用 | 利用されないことから発生する問題点 | 独自の施策や条例 | ボランティアの事例 | |||||||||||||

| (回収率) | されている | されていない | ある | (複数回答) | ない | ある | ない | 検討中 | ある | ない | あると思われる | ||||||

| 廃棄物投棄 | 竹林拡大 | 管理担い手不足 | 境界管理が困難 | 開発 | 鳥獣害 | ||||||||||||

| 三重県 | 32(46%) | 53% | 47% | 59% | 34% | 22% | 19% | 22% | 3% | 28% | 34% | 6% | 91% | 3% | 19% | 69% | 9% |

| 滋賀県 | 33(66%) | 39% | 58% | 67% | 33% | 27% | 48% | 27% | 6% | 30% | 24% | 6% | 85% | 9% | 33% | 64% | 3% |

| 京都府 | 25(57%) | 52% | 44% | 72% | 28% | 44% | 36% | 36% | 4% | 40% | 16% | 20% | 72% | 0% | 32% | 52% | 8% |

| 大阪府 | 27(61%) | 37% | 59% | 63% | 41% | 26% | 22% | 19% | 15% | 19% | 33% | 26% | 59% | 15% | 59% | 37% | 7% |

| 兵庫県 | 54(61%) | 63% | 35% | 61% | 31% | 24% | 28% | 26% | 6% | 33% | 28% | 9% | 78% | 6% | 33% | 48% | 7% |

| 奈良県 | 22(47%) | 18% | 64% | 41% | 9% | 14% | 18% | 9% | 0% | 27% | 50% | 0% | 87% | 0% | 7% | 87% | 7% |

| 和歌山県 | 26(52%) | 50% | 42% | 46% | 15% | 12% | 15% | 12% | 0% | 23% | 27% | 8% | 88% | 0% | 19% | 77% | 0% |

| 全体 | 219(56%) | 47% | 48% | 59% | 29% | 24% | 27% | 22% | 5% | 29% | 30% | 11% | 80% | 5% | 31% | 59% | 6% |

注: 合計して100%にならないのは無回答があったため

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.