ここから本文です。

モンゴルの学生が林木育種及び林木遺伝資源管理に関する技術を体験

令和5年2月15日

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「さくらサイエンスプログラム」を利用して、令和5年1月22日から1月28日にかけてモンゴル科学技術大学から主に森林を専攻する学生5名及び引率教員1名の計6名を林木育種センターに迎え「日本の林木育種及び林木遺伝資源保全に関する技術を体験する」をテーマに科学技術交流事業を実施しました。本事業では、研修を通じて林木育種・林木遺伝資源管理への理解を深めてもらうことで、将来、モンゴルと連携して共同研究を行うきっかけを作ることを目的としました。以下、活動の概要を紹介します。

1月22日(日曜日)

移動日(モンゴル⇒日本着)

参加者(引率者以外)は初めての訪日であることもあり、成田空港で職員が参加者を出迎え、高萩市内の宿舎まで案内しました。

1月23日(月曜日)

研修初日、午前にはオリエンテーションと林木育種センター内の施設を見学しました。施設見学では、参加者は担当者に温室の自動灌水方法等分からない点について質問を行い大変興味深く話を聞いていました。また、午後からは遺伝資源管理・海外協力の取り組みについて講義を行いました。

1月24日(火曜日)

参加者によるプレゼンテーションと意見交換を行いました。発表内容はそれぞれがモンゴルの文化、大学、植生、研究内容等について衛星写真などの資料を使用して紹介していました。また、モンゴルの民族衣装であるデールを着てプレゼンテーションを行う参加者もいました。意見交換からモンゴルの森林造成のための国家的取り組みである「10億本の木」について情報を得ました。午後からは、モンゴルにおいて主要な林業樹種であるカラマツについて日本産カラマツを含む林木の品種改良と種苗の安定供給の取り組みについて講義を行いました。

1月25日(水曜日)

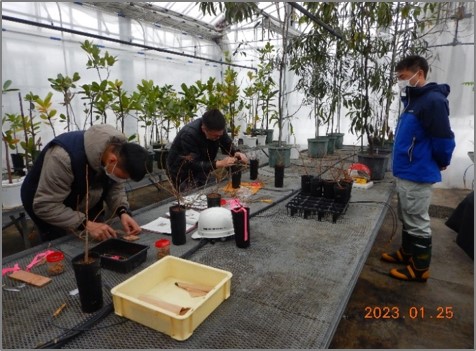

カラマツのつぎ木実習を行いました。参加者の中にはモンゴルでつぎ木を行っていた者もおり、日本で習った技術を試してみたいといった声が聞かれました(写真1)。また、モンゴルでは行われていない樹木のDNAマーカーを用いた系統識別の実習を行いました(写真2)。参加者はピペット操作が思うように出来ないながらも実習に慎重に取り組んでいました。

|

|

| 写真1.つぎ木実習の様子 | 写真2.系統識別の実習を行っている様子 |

1月26日(木曜日)

樹木の材質評価について講義・実習を行いました。実習では、ピロディン、ファコップを用いて樹木の材質を測定しました(写真3)。午後には、産地試験の一環として樹木の成長を評価する方法について講義・実習を行いました。実習では試験地にある産地が異なるキハダの苗木の樹高、直径を調査し、北海道と九州の産地間における成長量の差を検討しました。

|

|

| 写真3.ピロディンを使用している様子 | 写真4.記念撮影 |

1月27日(金曜日)

研修最終日には、研修を通して理解したことをテーマに各自発表を行いました。参加者から、研修で学んだことを自分の周りの人に伝えたい、本研修を通じてモンゴルにある樹木のDNA分析を行いたいといった感想やモンゴルで林木の品種改良を行うための技術を教えて欲しいといった要望をもらいました。午後には、日本の林業について知ってもらうため、常陸太田市内の茨城森林管理署堂平国有林において高性能林業機械を活用した立木の伐倒作業や集材の様子を見学しました。参加者からモンゴルでも林業の機械化を進めたいといった感想が寄せられました。

1月28日(土曜日)

移動日(日本⇒韓国経由⇒モンゴル)

日立駅から成田空港へ電車で移動し、参加者は、研修での経験とお土産を手に帰国の途につきました。

|

| 図1.モンゴル位置図と国旗 |

7日間という限られた期間でしたが、受け入れる側にとっても、モンゴルの森林の現状を知る貴重な機会となりました。林木育種センターでさくらサイエンスプログラムの活用は初めてでしたが、今回の交流事業をきっかけに日本とモンゴルとの交流促進に繋がり、モンゴルに林木育種技術及び林木遺伝資源管理技術が普及するように引き続き取組を進めたいと思います。

(指導普及・海外協力部 海外協力課)

モンゴルの学生が林木育種及び林木遺伝資源管理に関する技術を体験(PDF:915KB)